Cantonnement de soldats à Kalhausen

(Photo internet)

Avant guerre, à partir de 1936, des troupes d’infanterie prennent momentanément leurs quartiers dans certains villages à l’arrière de la ligne Maginot. Le but de ces déplacements de régiments est sans aucun doute de familiariser les militaires avec le terrain dans le cas d’une mobilisation.

Pour les militaires, ces sorties sur le terrain sont en quelque sorte des manœuvres et ils apprécient beaucoup ces activités qui les changent de la routine et de la monotonie de la vie en caserne.

Et puis, il y a aussi le contact avec les civils. L’uniforme a énormément de succès auprès des enfants et des jeunes filles et beaucoup regretteront le départ des militaires.

A Kalhausen, c’est le 26° Régiment d’Infanterie de Nancy (1) qui investit littéralement le village, du 9 mars au 27 juillet 1936, bouleversant la monotonie de la vie rurale, mettant de l’animation dans les maisons et surtout dans les rues. Cela représente quand-même quelques 141 jours de présence au village.

Le cantonnement s’effectue dans le village, chez l’habitant.

Chaque grange, chaque hangar est occupé par un groupe de jeunes recrues qui dorment à la dure, à même le sol, sur de la paille.

Les officiers et sous-officiers logent bien sûr aussi chez l’habitant, mais pas dans les mêmes conditions que les simples soldats. Ils ont droit à une

"chambre d’hôte". L’armée en principe dédommage la famille d’accueil.

A la fin du séjour, des états de cantonnements sont établis : ces derniers comptabilisent les nuitées chez l’habitant dans le but d’indemniser les hôtes qui ont mis des locaux à disposition des militaires.

___________________

1. Le 26° RI fait partie de la 11° Division d’Infanterie et il prendra part à l’opération Sarre qui débute le 7 septembre 1939. Son rôle sera de réduire

le saillant d’Auersmacher, en territoire allemand et de s’emparer du village fortifié de Sitterswald. Le régiment comptera 3 soldats et un officier tués probablement par des mines, le 9 septembre. (fr.wikipedia.org)

___________________

2. Le capitaine sera blessé pendant l’opération Sarre à Walsheim.

L’état de cantonnement ci-dessous concerne la 10° compagnie du régiment, commandée par le capitaine Loevenbruck (2) et logée dans une vingtaine de maisons de la rue de la montagne (de Guggelsbèrsch) et de la rue des mésanges (de Schbàtzenéck).

Quelques remarques :

L’on voit que la 10° compagnie est logée presque exclusivement dans la rue de la montagne et la rue des mésanges. Une compagnie compte environ 140 hommes.

Les personnels qui ont séjourné au village pendant toute la période allant du 9 au 31 mai ont passé 23 nuitées chez l’habitant. C’est le cas du commandant de compagnie, le capitaine Loewenbrock, de l’adjudant Fourmann et des sergents-chefs Fardoux, Meurar et Sartelet.

Selon leurs possibilités, certains habitants logent 2 personnels d’encadrement, officiers et sous-officiers (Hiegel, Juving, Fluhr, Borsenberger).

Certains logent, en plus des officiers et sous-officiers, des hommes de troupe. C’est le cas de 3 habitants, possédant de grandes fermes (Hiegel, Juving, Lang). Un cheval (certainement celui du capitaine) a passé les 23 nuitées dans l’étable d’Anne Grosz.

Localisation des maisons.

Chez nous, au numéro 147 du Lòngenéck , les soldats qui dorment dans la grange de la maison paternelle doivent chaque matin se pousser pour laisser sortir les vaches car l’étable est située au fond de la grange. Ce n’est pas bien commode pour eux et dès que le fenil est vide, ils déménagent leur couchage pour s’installer à l’étage et laisser la grange libre.

Des liens d’amitié se tissent ainsi entre les civils et les militaires, malgré la barrière de la langue, et au moment du départ, certains soldats remettent à leur famille d’accueil une photo souvenir.

Photo souvenir d’un soldat du 26° RI.

Le colonel commandant le régiment n’apprécie certainement pas beaucoup la ruralité et, pour lui, la vue des nombreux tas de fumier qui s’élèvent devant les maisons, sur l’usoir, nuit à l’esthétique du village. Aussi décide-t-il, avec l’assentiment de la municipalité, de faire disparaître les tas de fumier en les soustrayant à la vue des passants, c’est-à-dire en les camouflant.

Les militaires se rendent donc dans la forêt du Grosswàld, le Grand Bois, en passant par la Gàllemihl, dans le but d’y couper des rameaux de noisetiers. Une roulante y est même installée pour le repas de midi.

Nous, les enfants (à l’époque, j’ai 9 ans), nous suivons parfois, le jeudi, les soldats jusque dans la forêt et nous les observons avec curiosité.

Bientôt tous les tas de fumiers, et ils devaient être nombreux, sont entourés de clayonnages, de plessis, pour les cacher à la vue des passants. Il faut noter à ce sujet que la commune de Zetting a également entrepris après la guerre de "cacher" les tas de fumier par des murs en maçonnerie sur trois côtés, le côté dirigé vers la maison étant dépourvu de mur pour permettre l’évacuation de la litière des bovins. A Kalhausen, Marcel Thinnes érige également, après guerre, un mur assez haut sur deux côtés pour cacher la vue du tas de fumier aux nombreuses personnes qui passent par la place du village.

2018. Le tas de fumier n’existe plus, il a été remplacé par des plantations d’arbustes.

La commune a fait peindre le mur en blanc et elle l’utilise comme support pour la décoration du village.

Le résultat est sans aucun doute des plus réussis et le village gagne en beauté. Le colonel et les soldats sont fiers de leur travail, mais qu’en pensent nos braves paysans ? Et cette fragile construction, combien de temps résistera-t-elle ? Nos soldats n’avaient-ils rien de mieux à faire ?

De toute façon, ces clayonnages ne sont pas très solides et ils ne résisteront pas longtemps aux intempéries et aux chocs inévitables. Ils ne seront pas renouvelés par les agriculteurs qui ont d’autres préoccupations.

On aperçoit très bien le clayonnage autour du tas de fumier de

Jean-Baptiste Neu dans le Lòngenéck. Il doit bien mesurer 1m20 de haut.

Entre les personnages, l’on distingue le clayonnage entourant le tas de fumier

devant la maison Amélie Lenhard, au début de la rue des jardins.

Pour nourrir chaque jour tout ce monde, des cuisines roulantes sont établies dans le village et l’une d’elles fonctionne devant la maison du voisin du haut, Nicolas Dier (la maison Clément Vogel actuellement).

Il y a donc beaucoup d’animation 3 fois par jour dans le Lòngenéck , et ailleurs dans le village aussi. Des madriers, Wòònsdiele, ont été installés sur des tréteaux, sur l’usoir, et servent à la distribution des rations journalières.

L’une de ces cuisines militaires.

Au son du clairon, les gars de service de repas viennent chercher la nourriture : ils arrivent par deux, portant une petite bassine à anses destinée aux aliments. D’autres viennent s’approvisionner en vin : ils portent de petits seaux en toile kaki qui ont depuis longtemps changé de couleur à cause du pinard.

Tous repartent servir les repas à leurs camarades qui les attendent, assis sur des madriers, devant les maisons ou sur les charrettes elles-mêmes et parfois sur les tas de bois enstéré. Tout un chacun mange dans sa petite assiette à compartiments et boit dans son quart en alu. Quand le temps est mauvais, le repas se prend dans la grange.

Nous, les enfants, nous attendons avec impatience et avidité la fin de la distribution du "rab" car il y a toujours de beaux restes que nous nous empressons d’apporter à nos parents et qui seront au menu du soir ou du lendemain. Et puis il y a toujours quelques biscuits pour nous ou un fruit.

Cette roulante est une aubaine pour nous et aussi pour les deux porcs que mon père engraisse ainsi à bon compte grâce à l’armée.

La « table » est installée devant la maison de Jean-Pierre Freyermuth,

dans la rue des fleurs, et les soldats s’occupent même des petits, d’André, 5 ans et de Joséphine, 4 ans.

Les chevaux utilisés par les militaires sont tous parqués dans le haut de la rue, à l’emplacement de l’actuel accès au terrain de football. Là, ils peuvent s’ébattre un peu, mais il y a parfois des accidents entre chevaux, causés par des coups de sabot. Les bêtes blessées doivent alors être abattues et de la viande de cheval est au menu du lendemain. Nous aurions pu en profiter, mais mes parents se méfient de ce qu’ils ne connaissent pas et n’osent en manger. La consommation de viande équine ne fait en effet pas partie des habitudes villageoises.

Les militaires mangent aussi des rations de guerre : de la viande, du fromage, du pâté, des sardines contenus dans des boîtes de conserve. Pour évacuer leurs déchets, dans un souci de propreté, ils creusent un trou près de l’enclos des chevaux et ils y jettent toutes leurs boîtes vides pour éviter qu’elles ne traînent partout.

A l’époque, les blockhaus de défense de la zone inondable de la Ligne Maginot viennent juste d’être érigés et l’un d’eux, situé à Weidesheim, le long de la départementale 33 menant à Herbitzheim, reçoit un équipage du régiment. L’armement de l’ouvrage se compose d’une mitrailleuse et d’un fusil-mitrailleur.

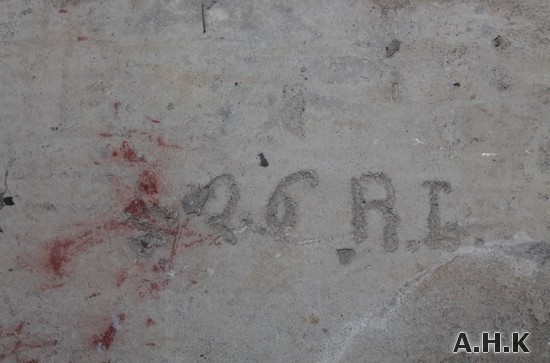

Des inscriptions dans le blockhaus attestent la présence de soldats du 26° RI.

|

|

Inscription en couleurs au-dessus du créneau FM et à droite gravure dans le béton.

Le soir, après le dîner, les soldats ont quartier libre et ils en profitent pour se mêler un peu plus à la population villageoise. Ce qui les intéresse, ce sont surtout les jeunes filles du village et elles ne sont pas insensibles à l’uniforme.

Dans la maison en face de la nôtre, vit une famille avec 4 filles : Odile, Marie, Madeleine et une autre dont je ne me souviens plus (3). Le soir, les soldats prennent place sur l’abreuvoir, devant la maison, ils discutent, rient, blaguent avec les filles, comme le font tous les jeunes. Cela ne va souvent pas très loin, car les officiers veillent. Je crois que l’une des filles a épousé après le conflit un de ces jeunes appelés, originaire de Merlebach, qu’elle avait appris à connaître à cette époque (4).

Devant la maison Lerbscher du Wélschebèrsch (rue des roses)

Herbert Moerschel

3. Il s’agit des enfants du couple Florian Simonin-Catherine Freyermuth. En fait, la famille compte en tout 5 enfants dont l’un, André, est décédé en 1915, âgé de près de 3 ans. A l’époque, le 11 mai 1936, l’aînée, Madeleine, née en 1911, épouse André List le 11 mai. Les deux sœurs cadettes, Marie, née en 1914 et Odile née en 1915 sont encore célibataires. Leur frère, Jacques, né en 1919, l'est également.

____________

4. Effectivement, Marie Simonin, née le 17 février 1914, épouse Herbert Ehrhard Moerschel, originaire du bassin houiller. Le mariage est célébré encore avant la guerre, le 25 avril 1938. Marie Simonin est la tante maternelle d’Agnès List, veuve de Joseph Muller.

Souvenirs d’ Adolphe Lenhard.

Complément d'informations

Le 26° Régiment d’Infanterie faisait partie de la 11° Division d’Infanterie, appelée Division de Fer. C’est l’un des plus anciens régiments français, puisque créé en 1585 et il s’était déjà illustré notamment pendant le premier conflit mondial.

Pendant l’offensive en Sarre, 3 soldats et un officier sont tués, vraisemblablement par des mines, à Sitterswald, le 9 septembre 1939. Une stèle a été érigée en leur honneur, à côté de la piscine municipale de Sarreguemines.

Après le retrait des troupes de la Sarre, le régiment vit la Drôle de Guerre, dans l’attente de l’offensive allemande. Lors de l’offensive allemande de mai 1940, le 26° combat dans le secteur de Forbach, puis à Compiègne, Croutoy et Rozières. Mais les ordres de repli se multiplient et le régiment stationne dans la région de Limoges, lors de l’Armistice du 22 juin.

Certains officiers, sous-officiers et soldats, ayant entendu l’appel du général De Gaulle, rejoignent la Résistance non sans avoir préalablement soustrait à l’occupant le drapeau du 26° RI et une grande quantité d’armes.

Avec des éléments de l’ancien 35° Régiment d’Artillerie, ils s’engagent dans la clandestinité aux confins du Périgord. Les anciens du 26 libèrent Périgueux le 21 août 1944 puis s’en vont prêter main forte à la résorption des poches de Royan et de La Rochelle. Ces actes de Résistance valent au 26° RI qui rentre à Nancy en octobre 1945 d’inscrire "Résistance Dordogne 1944" sur son drapeau.

Réduit à l’effectif d’un bataillon en 1947, le régiment est réorganisé en 1949, rebaptisé en 1955, 26° Régiment d’Infanterie Motorisé (26° RIM). En juin de la même année, il rejoint l’Algérie et notamment Azazga où se trouve son PC. Il déplore, en septembre 1955, ses premiers morts. Comme d’autres régiments, son action consiste à maintenir l’ordre et lutter contre le FLN.

Affecté à la force d’apaisement après les accords d’Evian en 1962, il retrouve définitivement Nancy en novembre 1963. Le 1er février 1964, le 26° RI est réorganisé en régiment commando. Les soldats, appelés et engagés, y suivent un entraînement intensif, effectuant des stages parfois éprouvants à Givet. Toutefois, les différentes réformes des armées ont raison des effectifs. Le 26° RI est dissout, en tant qu’unité combattante, en 1975.

Le régiment de réserve du 26 est quant à lui dissout le 1er janvier 1998. Avec lui disparaît l’un des plus vieux régiments de France.

Sources : anorinfanterie.free.fr

Texte de Gérard Kuffler

Mai 2020