Fête patronale et Kìrb

A une époque où les distractions étaient rares au village, la vie de labeur de nos ancêtres était rythmée par les fêtes villageoises "Dòrféschte", plus particulièrement la fête patronale " ’s Patroonsféscht", la "Kìrb" et pendant l’été, les fêtes champêtres "Wieseféschte".

La fête patronale (1) est avant tout une fête religieuse, la fête de la paroisse, de l’église et de son patron. La "Kìrb", par contre, est la fête du village, donc plutôt une fête profane, célébrée avec moins de faste à l’église. Toutes deux sont devenues au fil du temps des fêtes foraines.

La "Kìrb" est une tradition générale dans notre région et elle a lieu souvent le jour de la fête patronale, surtout en Alsace. Certains villages célèbrent séparément la fête patronale et la "Kìrb". C’est le cas de notre village : les deux fêtes sont idéalement placées sur le calendrier : la première en mai (donc après les privations du carême) et la seconde en novembre (avant les rigueurs de l’hiver).

Achen et Rimling fêtent la Saint Pierre et Paul en juin, Etzling la Saint Joseph en mars, Etting la nativité de la Vierge en septembre et Frauenberg la Saint Jacques en juillet.

De nombreux villages ont placé leur "Kìrb" vers la fin de l’été "ìm Schbäätsùmmer", par exemple Herbitzheim fin septembre, ou en automne "ìm Hèrbscht", pour couronner une année de labeur et célébrer la rentrée des récoltes. L’Eglise a récupéré cette "Kìrb" en lui donnant un sens religieux : c’est la fête des récoltes et la communauté paroissiale se réunit pour rendre grâce à Dieu.

Le fait que les "Kìrwe" n’avaient pas lieu au même moment permettait aux jeunes gens et jeunes filles de sortir de leur village et de faire des rencontres sur les bals. Parfois pourtant les rivalités de clochers resurgissaient à cette occasion et des bagarres mémorables éclataient sous l’emprise de l’alcool.

________________________

1. Une fête foraine est un rassemblement itinérant (ou revenant à date fixe) en plein air de forains.

Elle regroupe des attractions et manèges, ainsi que divers stands (jeux de tirs, vente de friandises…) - (Wikipédia).

La fête patronale

’s Patroonsféscht

’s Patroonsféscht

Pour notre village, la fête patronale a toujours été la fête la plus importante de l’année : par son impact religieux d’abord, par les festivités laïques ensuite, par la présence plus importante de stands et manèges, par sa date printanière qui lui garantissait souvent le beau temps, par sa durée aussi. Généralement, les festivités débutaient déjà le samedi soir par un bal, pour se terminer huit jours plus tard (interruption pendant la semaine) avec le bal de clôture également le dimanche soir suivant, "Òm Nòhféscht".

Fixée au premier dimanche après le 4 mai, jour du décès de Saint Florian, la fête patronale à Kalhausen célèbre le patron de son église (2) construite en 1846/1847 par le curé Staub sur l’emplacement de la chapelle dont une partie de la nef représente le chœur de l’église. La chapelle construite en 1734 était déjà dédiée à St Florian.

Cette fête est aussi appelée " ’s Maikäferféscht", parce qu’elle tombe dans la période du vol du hanneton. Le hanneton, étant attiré par les lumières des manèges, proliférait alors autour des ampoules colorées et des lampadaires publics.

|

|

Sainte Agathe (3) et Saint Florian (église de Kalhausen)

__________________

2. Les mesures de l’édifice étaient les suivantes :

-Avec l’espace sous le clocher, la nef et le chœur, la longueur est de 34 mètres.

-La largeur est de 15 mètres.

-La hauteur des murs pour la nef et le chœur est de 12 mètres.

-Le clocher mesure de bas en haut 27 mètres.

-L’épaisseur des murs est de 0,75 mètre.

La bénédiction de l’église et de la cloche "Saint Florian" a eu lieu le 24 février 1848 par le curé de Rohrbach.

3. Sainte Agathe est la patronne secondaire de la paroisse, elle était vénérée par nos anciens jusqu’après-guerre comme s’en souvient Marie-Thérèse Pefferkorn.

Le jour de la fête de Sainte Agathe, d’abord fixé au 12 juillet, a été déplacé au jour anniversaire de son martyre, c'est-à-dire le 5 février 251.

Le jour de la Sainte Agathe avait lieu une messe solennelle sans festivité. C’était pour ainsi dire un jour normal. Néanmoins, tous les paroissiens disponibles

ne manquaient en aucun cas l’office.

Photo de l’église en 1888

Photo de l’église en 2014

Saint Florian

Florian vivait du temps de l'Empereur Dioclétien et occupait de hautes fonctions dans l'armée impériale du Noricum, en Autriche.

Les Romains luttaient alors contre l'expansion du christianisme, et envoyèrent le Consul Aquilinus à Lauriacum (aujourd'hui Enns en Autriche) pour accélérer la persécution envers les chrétiens.

Aquilinus proposa à Florian d'offrir un sacrifice à une divinité romaine. Florian, qui était chrétien, refusa. Il fut battu et torturé. Enfin, il fut jeté dans l'Enns avec une grosse pierre autour du cou.

Il est le protecteur de l'Autriche où son culte est resté très vivant. (Wikipédia).

Le culte à Saint Florian a été introduit à Kalhausen par des immigrés, venus notamment du Tyrol autrichien.

Lien vers le dossier spécial sur Saint Florian.

Les préparatifs de la fête

Dans la semaine qui précédait la fête "de Féschtwùch", on pratiquait dans toutes les maisons un grand nettoyage "de Féschtbùtz". Toutes les pièces habitées de la maison étaient nettoyées de fond en comble : les rideaux, les fenêtres et les portes étaient lavés, le papier de tapisserie parfois renouvelé, le plafond blanchi à la chaux, le plancher lessivé, gratté à la paille de fer et ciré ou huilé, les meubles et les lampes époussetés.

Il fallait que tout soit propre pour accueillir dignement les invités de la fête "de Féschtgäscht". Toute la parentèle habitant près ou loin était invitée et c’était souvent l’unique occasion de toute l’année pour se revoir. Frères et sœurs venaient avec leurs enfants, mais aussi les oncles et les tantes, les cousins et cousines, les parrains et marraines.

Certains venaient parfois de très loin et il fallait les accueillir la veille ou le dimanche matin à la gare. Le trajet jusqu’au village se faisait à pied ou en charrette à cheval.

Exemple de carte postale d’invitation à une fête patronale,

expédiée le 21 juin 1910.

expédiée le 21 juin 1910.

Traduction partielle.

« Chère cousine,

Comme nous fêterons dimanche prochain, le 26 juin, la fête patronale, nous vous invitons de tout cœur à la fête…

J’espère que vous viendrez dimanche prochain. »

Le samedi était mis à profit pour dresser la table dans la belle pièce, la "Schdùbb", et cuire les gâteaux pour le lendemain.

En vue d’un copieux repas, il était coutume de tuer le cochon dans la semaine qui précédait la fête. La veille, les femmes préparaient les gâteaux

"Biskwikùùche" et les hommes s’activaient à nettoyer les usoirs avant l’arrivée des invités. Il faut noter que la plupart des familles avaient leur petit train de culture et les usoirs étaient l’endroit où l’on garait charrettes et autres machineries agricoles.

Les manèges et les stands.

Quelques jours avant la date, les forains installaient stands et attractions sur la place du village. A Kalhausen, comme dans les villages des environs, les "KIENER" étaient connus comme une grande famille de forains. D’autres commerçants forains comme "André ROMMING" ou les non moins connus "SAUER" ou "FRANTZ" installaient leur stand sur la place. Néanmoins, il fallait l’accord préalable du maire pour disposer d’un emplacement au village.

Demande d'autorisation pour l'installation d'attractions

par André ROMMING.

" Monsieur le maire,

Je soussigné voudrais de nouveau vous demander l'autorisation et un emplacement pour installer cette année lors de votre fête patronale

mon manège de gondoles et mon stand de confiseries.

Dans l'espoir d'une acceptation de ma demande, cette année aussi et d'une réponse rapide de votre part, veuillez agréer mes salutations

très respectueuses.

Romming André (forain) à Sarreguemines"

Ces forains se déplaçaient au gré des fêtes patronales dans toute la région jusqu’au mois de novembre.

Au centre du village, la place de l’église se prêtait très bien à l’installation des manèges qui monopolisaient la plus grande surface. Dans les années avant-guerre et après-guerre, la circulation automobile était moins dense et la place autour de l’église était l’endroit idéal pour ce genre de manifestation.

Les gondoles (Schìffschaukle) |

Les chaises volantes (Kéddekarussèll) |

(Photo internet)

Les chevaux de bois (Karussellpèèrde)

On y trouvait aussi le traditionnel stand de tir "SchìesschdÒnd" où les hommes voulaient prouver leur adresse à leur "dulcinée".

Stand de tir à Kalhausen pendant la drôle de guerre (1939)

En général, deux stands de friandises et jouets complétaient les attractions. Certains y ont sans doute acheté leur premier rouleau de réglisse

"Bääredrèck" ou sucette, du nougat de Montélimar, de la guimauve et des cigarettes en chocolat ou encore des bâtonnets de bois de réglisse "Sìessholz"…

Les garçons y achetaient aussi des pistolets à amorces, des pistolets à bouchon, des boules détonantes "Knàllèrbse" ou encore de petits fouets "Gääschle" pour les plus jeunes, qui leur seront utiles lors des déplacements des troupeaux de vaches, car ils accompagnaient souvent leurs parents.

Les filles, quant à elles, s'offraient des cordes à sauter, des poupées, des dînettes, des balles...

Pistolet à amorces |

(Photo internet) Amorces |

Pistolet à bouchon |

(photo internet) Boîte de bouchons |

(

image internet)

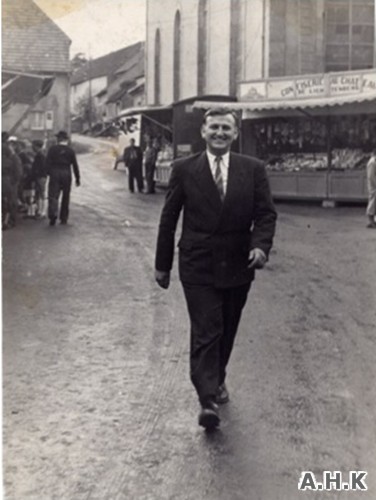

Florian Demmerle lors d'une fête patronale.

Au second plan, deux stands de confiseries.

À gauche, le stand de tir.

Au second plan, deux stands de confiseries.

À gauche, le stand de tir.

L’office religieux

La grand’messe " ’s Hochòmt" revêtait un caractère particulier et toute la famille, invités compris, y assistait. Seule la maîtresse de maison en était dispensée, car elle était occupée à préparer le repas. Pour sa part, elle avait assisté à la messe basse de 7h30 "de Frìhméss".

C’était un office concélébré, avec trois célébrants, "e Lévitteòmt". Le curé de la paroisse avait aussi invité des confrères et on parlait parfois de "Paschdoorekìrb". L’intérieur de l’église était décoré comme aux plus grandes fêtes religieuses. A la fin de la messe, la chorale chantait l’hymne à Saint Florian, aujourd’hui oublié.

Partition de l’hymne à Saint Florian.

Chœur de l’église dans les années 50,

décoré à l’occasion d’une grande fête.

décoré à l’occasion d’une grande fête.

L’apéritif

Après la messe, il était coutume pour les hommes de se rendre aux restaurants du village (restaurants KIHL et SIMONIN), où ils se retrouvaient entre camarades et invités afin de prendre l’apéritif tout en jouant aux cartes avant de regagner le domicile pour le repas. A cette époque, l’apéritif ne se prenait pas au domicile.

Le repas de fête, ’s Féschtèsse

Pour rassasier les nombreux invités, il fallait un repas copieux. La maîtresse de maison sortait la belle vaisselle et les nappes blanches du placard.

Le menu traditionnel était généralement composé de soupe de pot-au-feu, en fait le jus de cuisson de la viande de bœuf "Rìnnflèèschsùpp" avec des quenelles de moëlle "Mààrkknépple" et de fines tranches de pain, suivie de sa viande accompagnée de pommes de terre rôties "Bròòtgrùmbèrre" et des légumes. Pour finir, un café-schnaps arrosait le gâteau de la maîtresse de maison. Ce schnaps était rarement consommé avec modération ...

L’après-midi

Vers 13 heures, la musique annonçait l’ouverture des manèges sur la place. Les enfants devenaient impatients et quittaient la table bien que le repas de fête ne fût pas terminé.

Ils guettaient leurs parrains qui se faisaient un honneur de leur remettre de l’argent pour la fête " ’s Kìrwegèld".

A 14 h30 un grand nombre de paroissiens assistaient encore aux vêpres et il va s’en dire que plus d’un homme chantait bruyamment après le repas bien arrosé. Dans le courant de l’après-midi, le centre du village était bondé, les grandes personnes s’y rendaient en promenade.

Le soir

Dans les années 50, les attractions commençaient après le chapelet du samedi soir "Maiònndàcht" qui se récitait autrefois au mois de mai en l’honneur de Marie. C’est alors que le village s’animait, la musique s’entendait au loin et les lumières multicolores des manèges donnaient à la place une apparence féerique jusque tard dans la nuit. Les gens s’en donnaient à cœur joie sur les différentes attractions.

À cette époque, les bals de la fête foraine avaient lieu le dimanche après midi, le dimanche soir et le lundi soir. Il n'y avait pas de bal le samedi soir.

C'était l'occasion pour les associations locales de faire entrer un peu d'argent dans les caisses tout en animant la fête. Il y avait bal dans les deux restaurants du village (Kihl et Simonin).

Ces bals attiraient toute la jeunesse des villages environnants et il va sans dire que de nombreuses idylles s'y sont créées. Le bal de clôture de la fête patronale avait lieu le dimanche suivant dans la soirée (" ’s Nòhféscht").

Quelques années plus tard, au début des années 60, le football club organisait des bals sous chapiteau, le samedi soir, le dimanche soir et le lundi soir. Le chapiteau était monté sur la grande place de la gare et par la suite sur le parking de la salle polyvalente, rue de la libération. Ces bals étaient toujours très fréquentés par les jeunes et même les moins jeunes. De nos jours il n’y a plus de bal à l’ occasion de la fête patronale.

L’après-fête

Le lundi de la fête "de Féschtmäända" était réservé aux villageois, puisque tous les invités étaient rentrés chez eux le dimanche soir. Ce jour était chômé par les travailleurs et les écoliers. Les enfants avaient "le jour du maire". Les paroissiens assistaient à une grand’messe, on mangeait les restes de la veille et les manèges tournaient l’après-midi pour les enfants.

Le dimanche suivant la fête " ’s Nòhféscht" était encore un jour festif, avec le bal de clôture en soirée, mais les forains avaient plié bagages dans la semaine pour se rendre à la fête patronale de Willerwald.

Anecdotes

- Le curé ICHTERTZ surveillait de très près la fréquentation des manèges par les communiants de l’année car les sacrifices étaient de rigueur ! Il ne manquait pas de le leur rappeler lors du catéchisme pendant la semaine.

- Il était de coutume que le curé distribuât des pièces (quelques francs) aux enfants de chœur à la sortie des vêpres le dimanche de la fête patronale. Pendant les offices religieux, les manèges ne tournaient pas pour ne pas les perturber.

Déplacement de la fête

Après la guerre, les attractions devinrent plus nombreuses et plus volumineuses, surtout le manège des autos tamponneuses "Boxaudo" qui trouvait sa place directement devant l’escalier de l’église et rendait l’accès à l’édifice difficile.

Tout l’espace de la place de l’église était occupé et la rue de l’abbé Albert était condamnée pendant une bonne semaine. Les riverains subissaient de fortes gênes et le troupeau de vaches d’un fermier de la rue de la montagne devait se frayer un chemin entre les stands s’il voulait traverser le village.

Le regroupement scolaire mis en place en 1990 pâtissait aussi de la situation car le bus scolaire ne pouvait plus accéder à l’école.

Depuis quelques années, la commune a décidé de déplacer l’aire des manèges sur le parking de la salle polyvalente pour des raisons de sécurité. En effet, l’augmentation du trafic routier rendait dangereuse la localisation des manèges sur la place devant l’église. Bien sûr, cela ôtait un certain charme à la fête, mais d’un autre côté la sécurité n’a pas de prix.

|

|

|

|

Quelques photos des manèges, montage des trampolines et stand sur la nouvelle

aire des fêtes sur le parking de la salle socioculturelle.

aire des fêtes sur le parking de la salle socioculturelle.

Il y a quelques années, les pompiers ont mis en place un marché aux puces dans la rue des jardins que les arboriculteurs ont repris dans la rue parallèle à la salle polyvalente (rue de Benest).

Les puces, rue de Benest.

La traditionnelle buvette des arboriculteurs à la salle polyvalente

La Kìrb

La Kìrb

Notre Kirb se fête tous les ans après la neuvaine de la Toussaint.

Cette fête foraine que nous appelons "Kìrb" était en réalité à l’origine une fête chrétienne : la commémoration de la dédicace de l’église, de sa mise en service, de sa bénédiction, "Kirschwéihféscht". Elle fait aussi référence à la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome, la cathédrale du pape et mère de toutes les églises d’Occident, dont la dédicace se fête le 9 novembre. Notre Kirb locale se place le 1er dimanche après l’octave des morts, soit après le 9 novembre. Elle peut donc être fêtée le 10 novembre, si ce jour est un dimanche.

On trouve aussi les graphies suivantes : "Kilbe, Kirwe, Kirmes" et le français kermesse, tous dérivés de l’allemand "Kirchweihe" ou "Kirchmesse". En Alsace on parle de "Messdi" ou "Messti".

La Kirb a perdu de son faste au fil du temps et n’est plus qu’une petite fête foraine. Il n’y a pas beaucoup d’attractions, simplement un manège pour enfants et un stand de confiseries.

Dans la plupart des communes du pays de Bitche, la "Kìrb" est nommée "Kìrb" de la Saint Martin, "Mààdinekìrb" et marquée depuis quelques années, dans certains villages, par un défilé de lampions fabriqués par les enfants. (Coutume courante en Allemagne en rapport avec la Saint Martin).

Comme la Saint Martin a lieu le 11 novembre, cette Kirb est fêtée le dimanche après cette date ou le 11 novembre, si c’est un dimanche. Ainsi la Kirb de Kalhausen se trouve parfois décalée par rapport au reste du Bìtscherlònd.

Conclusion

Aujourd’hui les fêtes villageoises, que ce soit la fête patronale ou la "Kìrb", n’ont plus ce rôle qui était le leur, c’est à dire de rassembler la parentèle dispersée. Tout au plus, les parents restés au village invitent-ils les enfants et leur famille qui se sont installés ailleurs. Le repas de fête a perdu de son importance et les bals d’antan sont oubliés.

Les restaurants ont fermé leurs portes depuis longtemps. La messe du dimanche de la fête patronale évoque furtivement le martyr de Saint Florian, les hannetons ont disparu, victimes de la pollution et les jeunes générations ont perdu la signification de la fête.

Les attractions foraines ne rassemblent plus les foules comme autrefois et les parents préfèrent emmener leur progéniture dans les parcs d’attraction qui leur offrent une diversité de manèges sans égale.

Seuls les manèges et le marché aux puces qui s’est rajouté entretiennent la fête devenue purement foraine et continuent à faire vivre

" 's Kalhuuserféscht".

La "Kìrb" de novembre fait péniblement tourner un seul manège, lorsque le temps n’est pas trop froid.

Ainsi vont les choses…

Myriam Ensminger, Nathalie Bellott

Francois Freyermuth, Jean-Marie Pefferkorn.

Juillet 2014.