Mécanisation et motorisation agricoles

Sommaire

Introduction

1. Les progrès agricoles en général

2. Conséquences de la mécanisation et de la motorisation agricoles

3. Les progrès dans des domaines particuliers

3.1. La préparation des sols

- le labour

- l’ameublissement du sol

3.2. Les semailles

3.3. La fenaison

3.4. La moisson

3.5. Autres travaux

- L’entretien des cultures

- Les récoltes d’automne

- Les transports

- Le nourrissage des bêtes

- La traite des vaches

- Le sciage du bois

- Le jardinage

4. Les moteurs inanimés

4.1. Les motoculteurs

4.2. Les tracteurs après 1940

4.3. Les premiers tracteurs de Kalhausen

- La décennie 1950-1960

- La décennie 1960-1970

4.4. Le tracteur au village :-anecdotes

5. L’avenir des machines anciennes

Conclusion

Dans l’Antiquité, le travail de la terre était avant tout manuel : les travaux préculturaux, puis les semailles, la moisson, la fenaison et les récoltes se faisaient à la force des bras et nécessitaient une main d’œuvre importante. Les outils employés étaient rudimentaires.

Souvent toute la famille, enfants, adultes et vieillards, devait se mobiliser dans la mesure du possible, pour effectuer les différentes tâches. Les grands travaux (1), tels les labours, les semis, la fenaison et la moisson, y compris le battage, étaient longs et pénibles.

Le paysan était la seule "machine" utilisée, ses muscles les "organes moteurs" et ses mains des "porte-outils".

L’utilisation de l’animal de trait comme "moteur animé" a permis l’emploi de quelques machines agricoles et a contribué à diminuer la fatigue musculaire de l’homme. Pendant longtemps, les progrès mécaniques ont été insignifiants et ce n’est qu’au 19° siècle, avec l’avènement de la machine à vapeur,

puis des moteurs à explosion et à combustion interne et de l’électricité que des avancées seront possibles.

La mécanisation fera de grands pas après 1918, dans les grandes plaines françaises, mais les petites exploitations de nos régions ne seront vraiment concernées qu’après 45.

Le tracteur agricole s’imposera aussi après guerre, à partir des années 50, au détriment de la traction animale. Les machines agricoles ne cesseront plus de se perfectionner et le tracteur de l’an 2000 n’a plus beaucoup à voir avec son ancêtre de 1920.

Aujourd’hui, suite à la révolution mécanique de l’agriculture, on demande à l’agriculteur de moins en moins d’efforts musculaires, mais de plus en plus d’efforts intellectuels. De nouvelles machines sont de plus en plus utilisées : les ordinateurs, les robots, les satellites, les drones…

C’est l’histoire de la mécanisation, de la motorisation et de la modernisation des exploitations agricoles de nos villages, prises dans leur globalité, mais aussi au niveau de Kalhausen, que cette étudie se propose de décrire.

_________________________

(1). L’agriculture est une suite de travaux en pointe, c’est-à-dire de travaux de longue haleine, souvent pénibles, devant être réalisés au moment opportun et dans un laps de temps réduit pour ne pas gâcher le résultat. Toutes les opérations doivent être exécutées dans les meilleures conditions

et dans des périodes relativement courtes.

1. Les progrès agricoles en général

Dans l’Antiquité et au Moyen-Age, les travaux agricoles se font exclusivement grâce à la force humaine ou animale qui fournit l’énergie nécessaire. (2) L’équipement est rudimentaire et se limite aux outils manuels et à quelques rares machines agricoles comme le charriot, la herse, l’araire. Les travaux agricoles sont avant tout manuels.

|

|

Labour et semailles au temps féodal.

L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, publiée entre 1751 et 1772, répertorie les machines agricoles suivantes : la charrue à versoir et avant-train, la herse, le rouleau brise-mottes et deux sortes de semoirs, l’un à traction animale et l’autre à pousser.

Planche extraite de l’Encyclopédie et montrant la charrue ordinaire,

le semoir de l’abbé Soumille, la herse et le rouleau ou brise-mottes.

________________________

(2). Un homme de poids moyen peut fournir à la traction directe un effort moyen soutenu de 15 kg et son effort maximum momentané peut presque atteindre son poids.

L’Encyclopédie énumère également les outils à main utilisés : la bêche, la cognée, la faucille, la faux, le fléau, la fourche, la houe, le pic, la pioche, le plantoir, le râteau, le van, le crible à pieds.

Depuis l’invention de la faucille, premier outil agricole, les progrès mécaniques ont été rares, la productivité n’a pas beaucoup augmenté et la pénibilité du travail n’a guère diminué. Une très longue période de stagnation a empêché l’agriculture de faire sa révolution.

Ainsi la mécanisation est encore peu développée au 18° siècle, bien que l’invention du semoir date de 1701 (Jethro Tull, agronome anglais) et que le principe du battage mécanique ait vu le jour en 1784 (Andrew Meikle, ingénieur écossais). Le tarare est aussi attesté dès le 18° siècle.

Semoir mécanique à trois rangs de Jethro Tull.

(lessignets.com)

La batteuse de Meikle, dont on voit le principe,

était mise en mouvement par la force hydraulique

(en bas) ou par un manège (en haut).

(www.britannica.com)

Les raisons de ces difficultés sont multiples : en premier lieu, le bois a pendant longtemps la prépondérance sur le fer et ne permet pas de mettre en pratique certaines idées, ensuite l’absence de moteur limite l’utilisation de certaines machines, enfin le monde agricole ne dispose pas de grosses propriétés, donc de moyens financiers suffisants pour investir.

Un recensement effectué en 1930 par le Ministère de l’Agriculture nous donne un aperçu de la surface cultivée et de l’importance des exploitations agricoles de Kalhausen.

Pour un total de 180 exploitations dans la commune, 91 sont comprises entre 0 et 2 ha, 76 autres comptent entre 2 et 10 ha, 10 autres sont comprises entre 10 et 20 ha et une seule compte entre 20 et 30 ha. Les 2 fermes de Weidesheim comptabilisent chacune entre 100 et 200 ha de terres cultivées.

|

La révolution industrielle du 19°

siècle et l’avènement de la machine à vapeur permettent à l’agriculture

de commencer sa propre révolution. Les moteurs thermiques à explosion

et à combustion interne et les moteurs électriques prennent ensuite le

relais de la vapeur. Mais la mécanisation et la motorisation

(3) se

développent tardivement en France, toujours à cause de la surface

restreinte des exploitations et du manque de fonds pour

l’investissement. L’animal demeure donc la source principale d’énergie

jusque vers le milieu du 20° siècle.

_____________________

(3). La mécanisation est le fait d’utiliser la machine pour effectuer des travaux, alors que la motorisation est l’emploi d’un moteur pour faire avancer ou actionner une machine. L’homme peut être considéré comme le premier moteur animé, capable de porter des charges, de tracter une machine, de la pousser ou de la faire fonctionner grâce à une manivelle. L’animal le remplacera ensuite dans la traction directe, dans le transport de charges au moyen de bâts et dans la mise en mouvement de machines grâce au manège. Les moteurs inanimés sont les moteurs hydrauliques, éoliens, électriques et thermiques (à vapeur, à explosion, à combustion interne) capables de faire fonctionner des machines.

Longtemps, l’agriculture reste ainsi tributaire de la traction animale, avec comme conséquences une limitation forcée des efforts demandés aux bêtes et une vitesse d’avancement réduite. La traction animale demeure donc un handicap majeur pour l’augmentation de la productivité. Elle n’est pourtant pas

un frein à la mécanisation, puisque pratiquement toutes les machines agricoles sont actionnées à l’origine par un attelage de chevaux ou de bovins. La mécanisation agricole est un long cheminement, fait d’inventions révolutionnaires et de mises au point.

Elle fait des progrès considérables au cours du 19° siècle, surtout aux Etat-Unis, mais aussi en Europe et de nombreuses machines d’intérieur de ferme sont créées pour faciliter le travail agricole. Parmi ces machines, citons pêle-mêle le hache-paille, le coupe-racines, l’égraineuse, le concasseur de grains, l’écrémeuse, le manège à chevaux.

Toutes ces machines sont actionnées grâce à l’énergie humaine ou animale et représentent déjà un gain important dans le domaine de la rentabilité.

Publicité Lanz pour diverses machines d’intérieur de ferme

actionnées par la force humaine (au moyen d’une manivelle) ou animale (au moyen d’un manège).

Tracteurs Lanz Bulldog de Pierre Bouillé et Bernard Salvat Edition EBS

De nombreux artisans et industriels se lancent au cours du 19° siècle dans la fabrication de telles machines : Lanz, en Allemagne, Deering, Mac Cormick, Case aux Etats-Unis, Braud et Célestin Gérard en France. Plus près de nous, Joseph Kuhn fonde en 1828 la société de machines agricoles Kuhn basée à Saverne et construit des bascules. En 1864, il se lance dans la fabrication de batteuses. (4)

___________________

(4). Les Etablissements Kuhn fabriqueront aussi des presses à paille, des faucheuses, des râteaux-faneurs, des faneuses à fourches, des motofaucheuses et des machines d’intérieur de ferme comme des coupe-racines, des coupe-paille, des broyeurs à pommes, des fouloirs à raisin et des pressoirs à vin.

1939. Almanach Agricole d‘Alsace et de Lorraine

D’autres machines ou outils sont perfectionnés, comme la charrue, améliorée par l’agronome lorrain Christian Mathieu de Dombasle en 1820, puis par le forgeron Jean Baptiste Hamant de Rodalbe en 1865.

Ce dernier invente un système de fixité permettant de ne plus tenir les mancherons de la charrue pendant le labour. Cette charrue était très répandue dans la région.

Charrue brabant simple Hamant.

Parc animalier Sainte Croix de Rhodes.

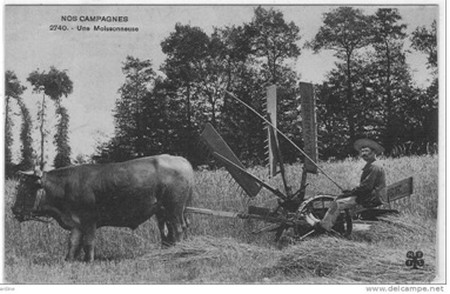

Le 19° siècle voit aussi l’apparition de la moissonneuse Mac Cormick brevetée en 1834, de la moissonneuse-batteuse brevetée également en 1834, de la javeleuse, en 1858, puis de la moissonneuse-lieuse en 1877. Ce sont exclusivement des machines destinées à la traction animale, des machines traînées, animées par une roue motrice roulant sur le sol.

La batteuse est inventée en 1842 et Célestin Gérard construit la première batteuse mobile de France en 1866 à Vierzon, devenant le premier entrepreneur de travaux agricoles.

Moissonneuse Mac Cormick. Vue plutôt comme une curiosité,

elle eut du mal à s’imposer. Elle présente pourtant déjà les principes

des moissonneuses-lieuses futures : lame à mouvement alternatif,

table de récupération des épis, roue motrice unique, moulinet-rabatteur

Moissonneuse-batteuse Harvester et Haeder et

son attelage de 35 chevaux en action sur un grand domaine américain.

Les égraineuses sont actionnées grâce à la force humaine ou animale et les batteuses uniquement grâce à l’énergie animale. Un manège ou un tapis roulant appelé trépigneuse permet leur mise en fonction. Des installations de manèges sont attestées avant 1939 à Kalhausen, notamment dans la ferme Holtzritter de la rue des jardins (Brùchbrùnnersch), dans la ferme Neu et la ferme Koch de la rue de Schmittviller et chez le charron Kihl pour le sciage du bois. (renseignement fourni par Adolphe Lenhard)

|

|

(fr.wikipedia.org)

Annonce de la vente aux enchères du 6 juin 1859

et concernant la seconde ferme de Weidesheim.

La coupure de journal ci-dessus nous donne un aperçu des machines agricoles en usage au milieu du 19° siècle dans une des 2 fermes de Weidesheim, écart de Kalhausen.

La mécanisation se limite à peu de choses : des charrettes, des charrues, des herses et une machine à battre. Quelques "instruments aratoires" sont aussi mentionnés, certainement des houes, des pioches, des faux, des râteaux …ainsi que des vans avec "d’autres objets de battage", sans doute des fléaux. Les vans ne sont sûrement pas des paniers à vanner, mais des tarares.

C’est dire que pratiquement tout le travail reste encore manuel : la fenaison, la moisson, le nettoyage des céréales après le battage. La seule mécanisation concerne les transports et le travail de préparation du sol (charrue), les semailles (herse) et le battage des céréales. Quelle est alors

"cette machine à battre" utilisée ? L’égraineuse actionnée à la force des bras ou grâce à un manège, ou déjà une batteuse ? En tout cas, la mécanisation reste rudimentaire, même pour une grande ferme. Il est vrai que de nombreuses personnes travaillaient à l’année dans les fermes et que des journaliers issus des villages environnants étaient embauchés ponctuellement pour les travaux en pointe.

Pour les grands exploitants du village, les laboureurs, appelés "Pèèrdsbuure", la mécanisation devait être presque la même en ce milieu du 19° siècle (charrette, charrue, herse, mais sans la batteuse). Les plus petits exploitants, les journaliers, appelés "Kìhbuure", ne possédaient sans aucun doute

pas ces machines et devaient se contenter de leurs outils manuels et de l’aide des laboureurs, au service desquels ils se mettaient.

Dans nos régions, ce sont principalement les chevaux des laboureurs et les vaches des journaliers qui permettent la mise en œuvre des rares machines agricoles : la charrue, la herse, la charrette et plus tard le manège qui permettra d’actionner la batteuse.

Les bœufs, utilisés dans d’autres régions de France, sont rares dans nos contrées. Je connais un seul cas, à Herbitzheim, celui de Léon Rondio, qui a utilisé un attelage de bœufs, jusque dans les années 70. Des associations hétéroclites sont aussi parfois le cas, mais elles restent elles aussi rares : à Herbitzheim, Paul Becher utilisait un cheval et un âne baptisé "Loulou".

Un grand pas est ensuite fait dans le machinisme agricole avec la motorisation de ces machines, c’est-à-dire avec le remplacement de la force humaine

ou animale par la force mécanique. L’utilisation du moteur thermique, puis électrique apportera puissance et vitesse.

C’est tout d’abord l’utilisation de la vapeur comme source d’énergie qui se développe. Dans les grandes fermes, après 1870, la locomobile ou chaudière à vapeur déplaçable sert à actionner les batteuses, mais les animaux sont toujours là pour tracter l’ensemble batteuse-locomobile de ferme en ferme.

Chantier de battage avec locomobile.

Batteuse Merlin et table de liage.

(Photo Delcampe.net)

Batteuse Merlin et table de liage.

(Photo Delcampe.net)

Les longues courroies plates sont le plus souvent croisées pour obtenir le bon sens de rotation, mais aussi pour qu’elles bougent moins et aient une meilleure adhérence sur les poulies. L’utilisation occasionnelle de poix (Bèsch) améliore également l’adhérence.

Les locomotives routières, qui sont des machines à vapeurs automotrices, prennent le relais et permettent non seulement d’actionner les batteuses, mais aussi de les déplacer et même de labourer grâce à un système de treuil à câble (système Fowler).

|

|

Dans cette configuration, 2 locomotives à treuil,

placées à chaque bout du champ, font avancer une charrue-balance.

(Photos afrplumaugat.over-blog.com)

placées à chaque bout du champ, font avancer une charrue-balance.

(Photos afrplumaugat.over-blog.com)

L’utilisation du système appelé "Fowler" (du nom de la firme anglaise de locomotives) est mis en œuvre dans les grandes plaines sur des chantiers de labourage. Il comprend 2 locomotives-treuils à vapeur de 180 CV et une charrue-balance à 4 socs. Le personnel du chantier se compose de 7 ouvriers

(un chef de chantier, 2 chauffeurs, un cuisinier, 2 hommes de manœuvres dont l’un est sur la charrue et l’autre derrière, et 1 homme à tout faire). Le personnel est généralement logé dans des roulottes.

La surface labourée en une journée de 10 heures de travail peut atteindre 6 ha.

Ces types de machines, lourdes à mettre en œuvre, nécessitant beaucoup de personnel et d’un poids important (parfois plus de 20 t) sont rares en France à cause surtout de la taille des exploitations. Tout au plus la locomobile est-elle utilisée comme moteur fixe pour actionner les batteuses jusqu’après la Première Guerre Mondiale.

Tracteur-locomotive Case 20 de 1898. |

Locomotive routière Burrell and Sons de fabrication anglaise. |

( Attelagesbovinsdaujourdhui.unblog.com)

Machine à bêcher derrière une locomotive Fowler. 1900

(Mototracteurs.forumactif.com)

Un recensement fait par le Ministère Belge de l’Agriculture et des Travaux Publics en 1910 classe dans l’ordre décroissant les machines les plus utilisées entre 1895 et 1910 dans les exploitations agricoles :

la herse, le tarare, la charrue, la baratte, le rouleau, l’écrémeuse et enfin la batteuse.

Ce classement peut facilement se transposer en France, où les exploitations sont de taille identique. Il n’est pas encore question de faucheuse, ni de moissonneuse et encore moins de tracteur.

La mécanisation de l’agriculture française est donc à cette époque déjà assez avancée dans la plupart des grandes fermes, mais la motorisation n’est

pas encore beaucoup développée.

Planche extraite de l’encyclopédie « Meyers Handlexikon » de 1912. Beaucoup de ces machines ne seront utilisées dans nos campagnes qu’entre les deux guerres mondiales. Du haut vers le bas et de gauche à droite : - faneuse à fourches (7) et déterreuse de betteraves (6) - moissonneuse-lieuse (1) et arracheuse de pommes de terre (2) - moissonneuse-javeleuse (4), faucheuse (5) et râteau andaineur (3) - râteau à cheval (8) et arracheuse de betteraves (9) |

Vers la fin du 19° siècle, une mutation importante a lieu avec l’avènement du moteur à explosion qui va concurrencer le moteur à vapeur et le supplanter peu à peu grâce à une consommation moindre et donc un rendement plus élevé.

En 1900, à puissance égale, un moteur à vapeur consomme 10 fois plus de combustible et 40 fois plus d’eau. De plus, là où 2 ou 3 hommes s’occupent d’une machine à vapeur, un seul suffit pour conduire cette nouvelle machine à moteur à explosion, appelée désormais tracteur.

Les premiers tracteurs à essence apparaissent vers 1892, mis au pont par la société Case, aux Etats-Unis. Ils sont importés en France en 1894, lors d’un concours agricole et produits en petite série dès 1906.

Ce sont encore des machines imposantes, utilisant la structure des locomotives routières et qui, pour les mêmes raisons évoquées plus haut, ne s’imposent pas en France.

Le tracteur Sawyer-Massey 20-40 fut construit au Canada de 1910 à 1925.

Le moteur à pétrole, refroidi par eau avec l’aide d’un radiateur

et d’un ventilateur, démarrait à l’essence.

La direction se faisait par chaîne. La mise en route restait fastidieuse.

Un tel engin pesait un peu plus de 5 t.

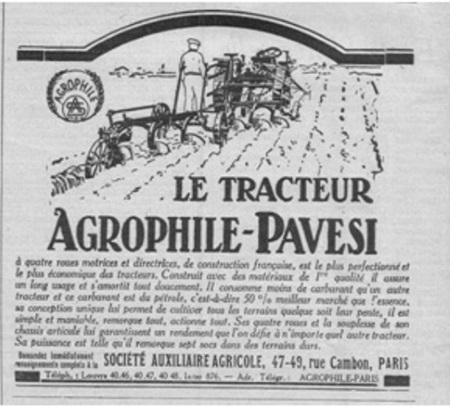

Après 1918, la remise en état de vastes régions françaises, dont les cultures avaient été abandonnées pendant la durée de la guerre, surtout dans le Nord, exige une motorisation d’urgence. Quelques 1 200 tracteurs sont importés des Etats-Unis pour cette opération sous les marques Mogul, Case, Emerson, Titan (Mac Cormick), Avery, Cleveland… Des constructeurs français fournissent aussi des tracteurs : Tourand-Latil, Renault, Filtz, Agro, Somua, Laffly, Delahaye, Lefebvre, Doizy, Scemia…(5)

___________________

(5). 30 constructeurs de tracteurs sont recensés en 1919 en France.

Ces tracteurs ne sont plus tous de grosses machines, mais des engins de la taille d’une automobile ou d’un camion, plus adaptés aux exploitations européennes.

Tracteur Titan Mac Cormick 10-20 construit de 1915 à 1922. Notez la roue guide dans le sillon. vieilles-soupapes.grafbb.com |

Tracteur Mogul 8-16 construit entre 1914 et 1917 par la International Harvester Company et animé par un monocylindre à pétrole lampant. vieilles-soupapes.grafbb.com |

Le tracteur Lefèbvre, présenté en 1913, est un engin original dérivé du camion et doté de 2 roues avant directrices et 2 roues arrière motrices. Une paire de chaînes qu’on peut abaisser ou soulever à volonté permet une meilleure adhérence. mototracteurs.forumactif.com |

Publicité pour le tracteur Tourand-Latil de 1918, déjà équipé d’une charrue relevable par câble. moulin.chauffour.free.fr |

Désormais, un véritable engouement pour ce type d’engin a lieu en France. Les premiers salons de la machine agricole font leur apparition à Paris,

des "semaines de motoculture" et des démonstrations de "culture mécanique" sont organisées dans la région parisienne et dans le Nord.

La publicité apparaît dans les revues spécialisées et les almanachs et vante les mérites de la mécanisation et de la motorisation.

|

|

Publicité extraite de la revue Vie à la campagne (mars 1922).

Photo d’un rare Orenstein und Koppel SA 751 ou MBA produit à partir de

1938 en Allemagne.

Le moteur est un bicylindre de 30 CV refroidi par eau.

Ce tracteur appartenait à l’oncle d’André Neu, demeurant à Rahling.

Le moteur est un bicylindre de 30 CV refroidi par eau.

Ce tracteur appartenait à l’oncle d’André Neu, demeurant à Rahling.

(Photo André Neu).

Le tracteur International 8 -16 est introduit en France en 1920.

Doté de 3 vitesses AV et d’1 vitesse AR, il a un moteur 4 cylindres à essence ou à pétrole.

Il est refroidi par eau, par thermosiphon. Doté en série d’une poulie de battage,

il affiche 8 CV à la barre et 16 à la poulie.

La prise de force est en option.

(Photo André Neu).

Doté de 3 vitesses AV et d’1 vitesse AR, il a un moteur 4 cylindres à essence ou à pétrole.

Il est refroidi par eau, par thermosiphon. Doté en série d’une poulie de battage,

il affiche 8 CV à la barre et 16 à la poulie.

La prise de force est en option.

(Photo André Neu).

Le tracteur est désormais unanimement doté d’un moteur pour carburant dérivé du pétrole et ressemble par son aspect et sa taille à une voiture automobile ou à un camion. Son usage reste cantonné pourtant dans les grandes exploitations de plaine et son rôle est de remplacer un peu le cheval

et d’actionner la batteuse.

L’apparition de l’électricité après la 1ère guerre mondiale permet également de motoriser, à l’intérieur de la ferme, certaines machines fixes comme le concasseur de céréales, la batteuse ou la déchargeuse à griffe. Cette fonction de source d’énergie fixe, remplie par le moteur électrique, est très souvent aussi dévolue au tracteur ou à des moteurs stationnaires spécifiques sur roues, pour actionner les batteuses et scies à ruban.

Publicité parue dans l’Almanach Agricole d’Alsace et de Lorraine

de 1939 pour les établissements Brenckmann et Jittel de Colmar

qui se font fort d’une expérience de plus de 30 ans et de plus de

14 000 installations de déchargeuses.

Ils proposent aussi des faucheuses, des lieuses, des râteaux andaineurs,

des faneuses, des coupe-paille, des coupe-racines, des charrues,

des batteuses, des machines à traire, des centrifugeuses, des barattes, etc…

Mais le monde paysan reste très conservateur. La motorisation de l’agriculture a du mal à s’imposer en France, contrairement à d’autres pays, comme les Etats-Unis. Et c’est précisément pendant cette période de l’entre-deux guerres que des progrès essentiels sont réalisés, notamment l’apparition et le développement du pneu (1932), l’emploi croissant des prises de forces installées sur les tracteurs et l’utilisation du "mazout" comme carburant.

Publicité Lanz

Tracteurs Lanz Bulldog de Pierre Bouillé et Bernard Salvat Edition EBS

Le parc de tracteurs agricoles ne compte qu’environ 30 000 unités à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. Les progrès du tracteur agricole sont évidents, mais le seul moteur valable dans les champs reste la traction animale et plus particulièrement le cheval. Le cheval est nettement préféré

au tracteur pour la plupart des travaux culturaux. (6)

Un recensement effectué en décembre 1924 par l’Office de la Statistique d’Alsace et de Lorraine de Strasbourg recense non moins de 35 chevaux dans le village, répartis entre 15 exploitations, principalement celles des laboureurs. Parmi ces agriculteurs, 6 élèvent 3 chevaux, 7 en ont chacun 2 et 2 n’en possèdent qu’un (il s’agit du boulanger Nicolas Fabing qui utilise un fourgon hippomobile pour sa tournée de pain et du forgeron Jacques Lett qui a un petit train de culture complémentaire à son activité de forgeron).

Il faut ajouter au nombre de chevaux les 47 comptabilisés à Weidesheim et appartenant aux métayers Greff (15) et Muller (26), ainsi qu’à 3 autres résidants (6). Le nombre total de chevaux se monte par conséquent à 82 pour la commune de Kalhausen.

Les autres exploitations agricoles, celles des journaliers, sont au nombre de 82. Ces petits exploitants élèvent des bovins, mais n’ont pas forcément des vaches de trait, car ils peuvent s’associer à un voisin ou à un membre de la famille pour les transports et les travaux réservés à un attelage. Seules, 20 familles n’élèvent pas d’animaux de trait (ni chevaux, ni bovins, mais seulement des caprins et des porcins).

|

__________________

(6). En 1938, 19 fabricants de tracteurs sont recensés en France, dont Renault, le plus important, Latil et la Société Française de Vierzon qui fabrique des semi-diesels. On compte environ 35 000 tracteurs en utilisation contre 26 800 en 1929.

Recensement de l’agriculture du 1er avril 1930

Les résultats de ce recensement englobent les exploitations du village et les fermes de Weidesheim. Ainsi certaines machines recensées ne peuvent exister dans les exploitations du village, à cause de leur faible superficie. C’est le cas notamment de la charrue polysocs (à 2 socs sans doute et adaptée aux terres sablonneuses du "Bännche"), des rouleaux crosskill, des semoirs mécaniques, des distributeurs d’engrais, des arracheuses de pommes de terre, des râteaux à cheval, des moissonneuses-lieuses.

Beaucoup d’exploitations pourtant sont pourvues d’une pompe et d’une tonne à purin, d’une faucheuse mécanique, d’une batteuse et d’une écrémeuse. Mais le déchargement du foin ainsi que le sciage du bois de chauffage restent manuels, à l’exception d’une exploitation. L’énergie électrique commence à être utilisée avec les concasseurs de grains et les batteuses et il n’y a plus que 2 manèges. Les batteuses sont toutes de petits modèles, d’un faible rendement. Le nombre important d’alambics (7) prouve bien que la distillation était une activité importante…et la consommation d’alcool conséquente.

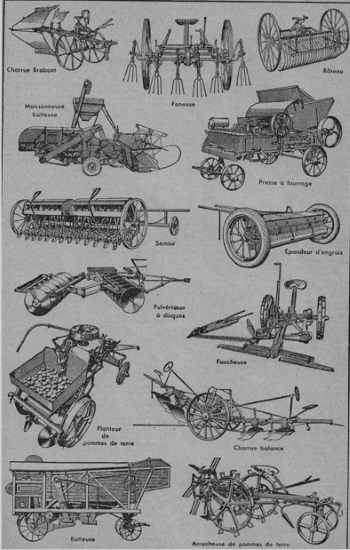

Outils et machines agricoles.

Planche extraite du Nouveau Larousse Illustré 1931

L’emploi de l’électricité dans les fermes, après 1918, ainsi que les moteurs thermiques permettent la motorisation des travaux d’intérieur. Une réelle transformation se fait ainsi dans l’exploitation et facilite le travail tout en apportant un gain de temps. Le moteur électrique à point fixe, sur charriot ou sur brouette, trouve son usage dans la grange avec la déchargeuse à griffe, la batteuse, le coupe-racines, le coupe-paille et le concasseur de céréales, qu’il actionne au moyen d’une courroie plate.

Les moteurs, électriques ou thermiques, sur charriot ou sur brouette, permettent de remplacer avantageusement la locomobile, le manège à chevaux ou à bœufs et la trépigneuse. Il ne semble pas que de tels moteurs thermiques aient fonctionné dans le village. L’agriculture y est passée directement de la machine à vapeur (pour les entreprises de battage) et du manège (pour le particulier) au moteur électrique.

Les moteurs, électriques ou thermiques, sur charriot ou sur brouette, permettent de remplacer avantageusement la locomobile, le manège à chevaux ou à bœufs et la trépigneuse. Il ne semble pas que de tels moteurs thermiques aient fonctionné dans le village. L’agriculture y est passée directement de la machine à vapeur (pour les entreprises de battage) et du manège (pour le particulier) au moteur électrique. Nos villages ont été dotés dès 1918 de l’énergie électrique, alors que les fermes isolées ou les hameaux éloignés du centre village ont souvent dû attendre la seconde moitié du 20° siècle pour pouvoir profiter de l’électricité. C’est plus dans les régions d’habitat dispersé que l’on rencontre les moteurs thermiques (Vosges, Jura, Charente…). Le courant électrique n’a fait son apparition que vers 1953 à Hutting, écart de Kalhausen. Eugène Dehlinger, appelé "Sébbels Uschénn", disposait déjà avant 1939 d’un petit moteur thermique de marque Japy. Vers la fin de la guerre, le village ne disposait plus du courant électrique et le boulanger Ferdinand Neu emprunta ce petit moteur pour actionner le pétrin mécanique, mais il ne lui donna pas satisfaction et il dut s’en procurer un autre de marque Bernard. (renseignement André Neu)

Petite anecdote : après l’installation électrique dans le village, le ferblantier Alex Grosz s’improvisa électricien et se lança dans la vente de moteurs électriques. Ainsi il en installa un chez Paul Kihl qui exerçait le métier de charron. Malheureusement la machine actionnée par le moteur ne tournait pas dans le bon sens. Le moteur fut alors refusé par le charron et installé dans la ferme Neu. Par le plus grand des hasards, le sens de rotation était le bon et le moteur resta en place.

Un électricien averti aurait tout simplement réalisé un autre câblage et interverti 2 fils.

Chantier de battage. La batteuse est mue par un moteur thermique sur charriot. Noter que la paille est nouée manuellement. |

Petit moteur électrique sur brouette. Fête des saveurs et traditions Eschviller 2014 |

Mais la méfiance envers la mécanisation totale règne toujours dans le monde agricole. Quelles sont les raisons de ce manque de confiance dans la motoculture et plus spécialement le tracteur ?

C’est le tracteur en premier qui fait les frais de cette méfiance. Autant on accepte facilement d’utiliser le moteur électrique ou le moteur à essence sur brouette pour les travaux d’intérieur, autant on estime que le tracteur ne doit jouer qu’un rôle d’appoint à la traction animale. Il n’est pas vraiment encore au point et n’a donc pas la totale confiance du monde agricole. (7)

Tout d’abord, le carburant nécessaire, souvent de l’essence, reste très cher, alors que les animaux de trait ne coûtent pratiquement pas plus s’ils travaillent ou sont au repos. Ce carburant doit en outre être acheté en dehors de l’exploitation, alors que le fourrage destiné aux bêtes est produit dans l’exploitation.

Ensuite toutes les machines agricoles (faucheuse, moissonneuse, semoir, charrue…) sont créées pour la traction animale et ne sont pas adaptées à la traction mécanique.

_____________________

(7). Certains techniciens agricoles, s’ils veulent bien faire entrer le tracteur à la ferme et lui attribuer quelques travaux spécifiques nécessitant une grande dépense d’énergie, n’envisagent pas la disparition totale de la traction animale et prévoient la coexistence du moteur animé et du moteur inanimé. « Le temps n’est pas venu et ne viendra probablement jamais où les charretiers et bouviers sortiront tous de la ferme pour n’y plus reparaître. » Tony Ballu in La Traction Mécanique en Agriculture Edition La maison Rustique 1943.

Les revenus des exploitations agricoles ne permettent souvent pas de faire des investissements onéreux et les seules machines que l’on daigne acquérir prioritairement sont la faucheuse mécanique, la déchargeuse à griffe et la batteuse qui rendent la fenaison et la moisson plus faciles. Pour entreposer toutes les machines nouvelles acquises, il faut repenser l’aménagement des bâtiments de la ferme et construire un hangar pouvant les abriter et les protéger des intempéries.

L’acquisition d’une nouvelle machine signifie aussi un bouleversement des habitudes culturales existantes, une mise en cause des pratiques ancestrales : le travail mécanique devient désormais technique et il faut se l’approprier au prix d’efforts forcés. La conduite de la faucheuse mécanique n’est pas évidente au départ, sans apprentissage : il faut manœuvrer à de nombreuses reprises dans un pré, reculer en relevant la barre de coupe, réaligner les chevaux ou les vaches, éviter les obstacles comme les bornes et les arbres fruitiers. Et que dire de l’aiguisage des couteaux de la lame ou de leur remplacement ? Là aussi il faut apprendre.

Enfin le paysan est avant tout un charretier et avec les machines, plus précisément le tracteur, il doit acquérir des notions mécaniques inconnues jusqu’à présent et ce n’est pas donné à tout le monde. L’entretien et les réparations peuvent aussi devenir chers.

Jean Pierre Metzger et son attelage dans la rue des jardins.

Seules, les grandes exploitations de plaine et dans nos régions, quelques agriculteurs avant-gardistes se dotent d’un tracteur avant 1939.

|

|

L’agriculteur est fier de ses chevaux.

Emile Hiegel et Joseph Greff

André Neu.

Chrétien Stéphanus en route pour l’abreuvoir.

Dans nos villages donc, dans la première moitié du 20° siècle, la mécanisation agricole se limite à l’acquisition de quelques machines fondamentales rendant les travaux en pointe plus faciles (faucheuse, râteau à cheval, faneuse, batteuse) et à des machines d’intérieur de ferme.

Avec l’introduction de la mécanisation, le travail du forgeron, qui consistait essentiellement dans le ferrage des bêtes de trait et la fabrication d’outils, va subir une mutation et s’appliquer aux nouvelles machines : faucheuses, batteuses, râteaux et faneuses. Le forgeron devient désormais aussi mécanicien et supplée souvent l’agriculteur dans les réparations délicates.

Il dispose de catalogues de pièces détachées et peut commander auprès des fournisseurs toute pièce défectueuse lui permettant de réparer les machines de toutes les marques existant sur le marché.

Catalogues ayant appartenu au forgeron Léon Lett de Kalhausen (1903-1984).

L’usure de certains organes des machines est importante, surtout les chaînes de transmission des moissonneuses-lieuses et les éléments des barres de coupe des faucheuses (doigts, sections, plaques, lames). Le forgeron-mécanicien se doit d’avoir un stock important de ces pièces, mais aussi des boulons, des rondelles, des rivets, des goupilles et des lames montées. A lui de pouvoir réparer sur l’heure toute panne, surtout si elle survient pendant un travail en pointe et que l’exploitant est incapable de le faire.

L’avènement des pneus après 1932 lui donne aussi l’occasion d’équiper, avec de nouveaux essieux, les antiques charrettes à roues en bois. La réparation des crevaisons et les remplacements de pneus sont aussi de sa compétence. Avec l’apparition du tracteur, il modifie les systèmes d’attelage des différentes machines traînées. Il s’équipe encore d’un compresseur et la forge fait office de station de gonflage des pneus.

La plupart des exploitants ne sont pas outillés et n’ont que des marteaux, des pinces et quelques clés fournies avec les machines. Aucun ne dispose de ste à souder, de touret à meuler, de compresseur, d’outils électro-portatifs comme les perceuses et les meuleuses à disque. C’est le forgeron-mécanicien, bien outillé, qui intervient pour l’exploitant agricole.

Léon Schemel, de Herbitzheim, dispose dans sa forge d’un tour à métaux, d’un marteau-pilon, d’une scie à métaux motorisée, d’une perceuse à colonne et d’un compresseur. Ainsi il peut entreprendre toutes sortes de travaux mécaniques. Les agriculteurs restent ses plus fidèles clients et la forge devient souvent le lieu de rencontre des agriculteurs, un endroit où l’on se raconte tous les potins du village, une sorte de"Maischdubb".

Il est le plus couramment sollicité pour des travaux de soudure, de perçage, d’aiguisage des socs de charrue, des réparations de chambres à air ou des gonflages de pneus, mais aussi pour le ferrage des chevaux ou des vaches de trait et les soins apportés à leurs sabots. Il dispose à cet effet, à l’extérieur de sa forge, d’un travail à ferrer (de Nootschdàll), une installation qui lui permet d’immobiliser les animaux récalcitrants.

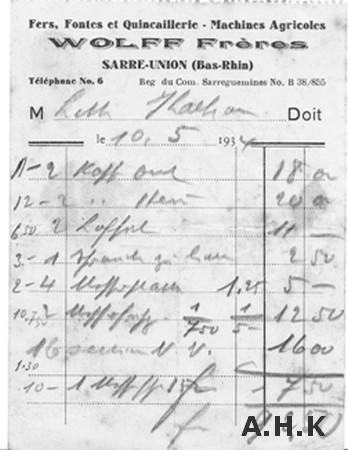

Il vend également de la quincaillerie (vis, clous, boulons, rondelles, rivets…), des outils à mains qu’il a forgés et bien sûr des machines agricoles et des pièces détachées. C’est aussi le cas du forgeron de Kalhausen, Léon Lett, appelé de Schmèdde Léo, qui a succédé à son père Jacques. Le forgeron Lett

ne dispose pourtant pas de travail à ferrer, car la place lui manque dans la petite cour comprise entre la forge et le bâtiment agricole qui lui fait face.

Avant l’apparition du tracteur. Léon Lett et ses employés. Cerclage de roues à gauche et soins aux animaux de trait à droite. |

|

|

Cette facture du forgeron, comme celle du vétérinaire Zenglein de Sarre-Union est annuelle.

Elle répertorie toutes les interventions de l’année écoulée et s’élève à 11 760 F, soit 238 euros.

Elle répertorie toutes les interventions de l’année écoulée et s’élève à 11 760 F, soit 238 euros.

Le sellier-bourrelier "de Sàddler" n’est pas en reste et doit aussi faire sa mutation, en réparant les toiles élévatrices des moissonneuses-lieuses (liteaux à remplacer, toile à recoudre) et les courroies plates servant à actionner les batteuses et autres machines.

A Kalhausen, le sellier Auguste Simon et son fils Adrien ne chôment pas et ont ainsi même des clients venant de villages voisins (Achen, Etting).

Même le menuisier devient réparateur de machines agricoles en refaisant la partie en bois des bielles servant à actionner les lames cisailleuses des faucheuses "de Kùrwelschdòng" ou les rabatteurs des moissonneuses-lieuses "de Hàschbell ".

Les états de dommages de guerre remplis en 1940, après le retour de l’évacuation, permettent de connaître les outils et machines présents dans les fermes à cette époque :

- il y a d’un côté les traditionnels outils manuels toujours en fonction comme :

le croc à pommes de terre "de Kààrscht"

la houe "de Hàck"

la fourche à foin (à 3 dents, "de Haugàwwel ") et celle à fumier (à 4 dents, "de Mìschtgàwwel ")

la bêche "de Schbààt"

le râteau en bois "de Haurèsche"

la faux à manche "de Sèns ou de Mäh"

la faucille "de Sìschel"

le fléau "de Dréschfléégel"

- il existe d’un autre côté quelques machines :

la déchargeuse à foin "de Hauàblààder"

la batteuse avec tarare "de Dréschmaschinn"

le tarare "de Wònnmihl"

la faucheuse mécanique avec le dispositif pour la moisson "de Mähmaschinn"

la faneuse mécanique "de Hauwènner"

le râteau à cheval "de Pèèrdsrèsche"

la centrifugeuse "de Sènndréfuur"

la meule à aiguiser "de Schliffschdéén"

le hache-paille "de Schtrohhäcksler"

le coupe-racines "de Dickrìeweràtz"

la scie circulaire "de Kreissäh"

la charrue en bois avec un avant-train en fer "de Pluck"

la houe à cheval en bois "de Hàcker"

les herses en fer ou en bois avec des dents de fer "de Ééje"

la charrette agricole "de Wòòn", à 4 roues avec 6 ridelles en bois "de Wòònsdiele", en faits des planches de sapin épaisses de 4 cm et 2 échelles à foin

"de Haulèèdere", à fixer sur le côté, à la place des ridelles.

La motorisation agricole se limite au moteur électrique de 3 CV, employé comme source d’énergie à l’intérieur de la ferme. Toute la traction reste animale.

(Etats consultés : Jean-Pierre Hiegel, Pierre Stéphanus et Charles Demmerlé.) Il est clair que les machines répertoriées ne sont pas forcément présentes dans toutes les exploitations du village.)

|

Planche extraite du Nouveau Petit Larousse Illustré de 1951.

Les progrès sont visibles, mais les machines sont encore

presque toutes conçues pour la traction animale

et ne sont pas toutes dotées de pneus.

Certaines sont encore inconnues au village à cette époque.

Les progrès sont visibles, mais les machines sont encore

presque toutes conçues pour la traction animale

et ne sont pas toutes dotées de pneus.

Certaines sont encore inconnues au village à cette époque.

Pendant longtemps, le tracteur est censé remplacer le cheval ainsi que le bœuf et il est donc uniquement conçu pour la traction : en témoignent le crochet d’attelage et la barre d’attelage arrière "de Àckerschien" servant à accrocher les chaînes de traction "de Kédde" ou le timon des machines "de Tissell".

Le tracteur n’est qu’un "cheval mécanique" et la marque Fendt construit des modèles dénommés "Dieselross", c’est-à-dire "cheval diesel ".

Publicité pour la marque Fendt.

" Le meilleur cheval de ton écurie ! "

" Le meilleur cheval de ton écurie ! "

Mais peu à peu, le tracteur devient, selon la philosophie de Harry Ferguson, une "centrale mobile d’énergie", autrement dit un porte-outils automoteur, mettant sa puissance au service des appareils attelés, au moyen de la prise de force indépendante ou de la poulie, appelée "poulie de battage" courante dès 1950 : la presse, a moissonneuse-lieuse ou la batteuse, le rotovator sont mis en mouvement par le moteur du tracteur, ce qui n’aurait jamais été possible avec la traction animale.

Cette extension du rôle du tracteur engendre la disparition des moteurs auxiliaires sur certaines machines et la disparition de la traction animale. Le système d’attelage trois-points des outils portés, également inventé par Ferguson, permet bientôt au tracteur de se substituer entièrement au cheval et de devenir véritablement "la machine à tout faire" de la ferme.

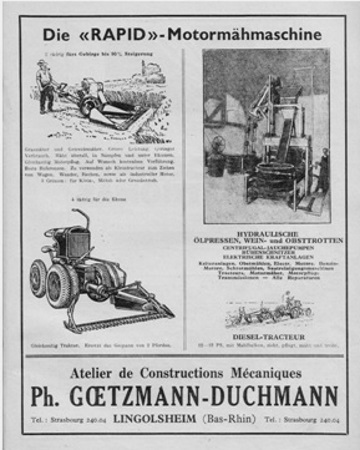

1939. Almanach Agricole d’Alsace et de Lorraine.

La publicité propose encore peu d’offres en ce qui concerne la motoculture :

quelques motofaucheuses et de timides tracteurs de petite puissance (12 à 18 cv).

La publicité propose encore peu d’offres en ce qui concerne la motoculture :

quelques motofaucheuses et de timides tracteurs de petite puissance (12 à 18 cv).

Si le tracteur était avant 39/45 le privilège d’une minorité d’agriculteurs éclairés et évolués, il devient au lendemain de la Libération un instrument de progrès dans la France à reconstruire. La motorisation de l’agriculture connaît alors un essor important, grâce au plan Marshall (8).

Les agriculteurs de nos villages vont peu à peu adopter la traction mécanique dans les années 1950-1960. Les premiers tracteurs apparaissent timidement après 1950 et presque tous les exploitants s’équipent en tracteur dans les 2 décennies suivantes.

La puissance du tracteur l’emporte désormais sur celle des animaux et il s’impose également dans les régions de petites exploitations. Le tracteur

tous usages ouvre ainsi la voie à l’emploi de toute une série importante de machines performantes. Mais la traction animale ne disparaît cependant entièrement en France que dans les années 1960-1970.

_______________________

(8). Ce plan initié aux Etats-Unis par le général Marshall et adopté par le président Truman devait permettre pendant une période de 4 ans (1948-1952) de reconstruire l’Europe après la Seconde Guerre Mondiale. Il consistait pour les Etats-Unis à fournir un crédit à un état européen, crédit servant à payer des importations en provenance des U.S.A.

1963. Jean Pierre Freyermuth a toujours ses chevaux, mais il les remplacera bientôt par un tracteur. |

En 1950, il y a encore près de 2 millions de chevaux de trait en exercice en France, pour un peu plus de bovins (2,6 millions). En 1970, les chevaux

ne seront plus que 300 000 et les bovins 35 000.

Souvent, par prudence, l’on préfère encore conserver les animaux de trait malgré l’achat d’un tracteur. Les chevaux et les bovins peuvent toujours remplacer la machine en cas de panne et constituent un attelage de secours. De plus ils sont utiles pour certaines petites parcelles difficiles d’accès et pour les travaux dans les cultures de betteraves et de pommes de terre (binage et buttage).

Cohabitation chevaux-tracteurs.

Les Pèèrdsbuure de Kalhausen

Une vingtaine d’exploitations agricoles avaient été recensées en 1924. Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, avant l’apparition du tracteur au village, leur nombre est sensiblement le même.

En voici la liste :

- Place du village : Florian Thinnes (Bàddisse), Florian Gross (Krìschängels), Paul Muller (Grééds), Henri Bour (Scharls)

- Rue de la montagne (de Guggelsbèrsch) : Chrétien Stéphanus (Jokkébels), Jean Pierre Hiegel, Théophile Juving

- Rue des lilas (de Schùùlgàss) : Henri Hoffmann (Hènnrische)

- Rue de la libération (de Lòngenéck) : Auguste et Florian Métzger (Jààkobs), Jean Baptiste Neu, Florian et Adam Stéphanus (Schòòndersch),

Pierre et Nicolas List (Muurhànse), Jean Koch

- Rue des fleurs et rue des roses (de Wélschebèrsch) : Auguste Muller père (Thìewels), Edgard Spielewoy, Jean Pierre Freyermuth

(de Schwärzel), Nicolas Assant

- Rue des jardins : Charles Lauer, Joseph Greff, Jean Pierre Bruch, Charles Demmerlé (de Éddìnger Kàrl), Jean Pierre Freyermuth (Schmìtthònse),

Jean Pierre Lenhard (Kàrmàns)

- Moulin : Joseph Herrmann

- Weidesheim : Louis Greff, Rodolphe Muller

17 de ces exploitants (en grisé ci-dessus) vont se lancer dans la motoculture et investir dans un tracteur. Ceux qui ne le font pas se sentent trop vieux ou n’ont pas de repreneur pour leur exploitation (Théophile Juving 1900-1983, Auguste Métzger 1891-1973). Parfois c’est le fils ou le beau-fils qui reprend l’exploitation et qui acquiert un tracteur (Marcel Thinnes, Nicolas Stéphanus, Joseph Muller, Joseph Stéphanus, Emile Hiegel) ou qui pilote le tracteur (Alphonse Schreiner).

Auguste Muller, fils, né en 1921, n’a jamais voulu se lancer dans l’acquisition d’un tracteur et préféra garder son attelage de chevaux jusque dans les années 1970, quitte à faire réaliser certains travaux par son beau-frère Nicolas Assant qui avait acheté un tracteur dès 1961. Son fils Grégoire achètera le premier tracteur 4 roues motrices du village.

Auguste Muller

(1921-2001)

(1921-2001)

Voici la liste des Kìhbure :

- Place du village : Nicolas Demmerlé, père

- Rue de la montagne : Marie Jeanne Demmerlé, Henri Rimlinger, Jean Pierre Pefferkorn (Fawriggersch), Jean Pierre Lang (Schdoffels),

Philippe Freyermuth, Pierre Wendel (Lééne)

- Rue des lilas : Jean Victor Pefferkorn (Blääse)

- Rue de la libération : Jacques Zins, Nicolas Lenhard (Schààcks), Jean List

- Rue des fleurs et rue des roses : Florian Stéphanus (de Schdèffe), Auguste Simon (Bohnevàddersch), Nicolas Freyermuth (de Bodde Nìggel),

Oscar Muller, Rodolphe Wendel (Rudolfs), Charles Rimlinger, Joseph Philipp (de Chef Sépp), Emile Seiler

- Rue des jardins : Pierre Freyermuth (Digges), Pierre Kremer, Pierre Stéphanus (Jokkébels), Nicolas Freyermuth, les sœurs Freyermuth (Ängels),

les sœurs Pefferkorn (klèèn Schùmmàchersch), André Holtzritter (Brùchbrùnnersch)

- Hutting : Nicolas Kirch

7 de ces petits exploitants achèteront un tracteur(en grisé ci-dessus), ainsi que 5 fils et 1 beau-fils repreneurs de l’exploitation (Nicolas Demmerlé fils, Joseph Stock, Joseph Pefferkorn, Camille Zins, Jacques Stéphanus, Henri Holtzritter, Adrien Simon).

Nicolas Lenhard, Schààcks Nìggel, rentre ses vaches du parc,

un dimanche soir. Derrière lui, Jean Pierre Freyermuth.

L’achat d’un tracteur représente un investissement important, difficilement supportable sans emprunt. Le coût moyen d’un tracteur en 1951 n’est pas loin du million de francs, sauf pour le Pony (ce qui représente à peu près 22 000 euros actuels).

Les tracteurs Diesel sont d’un tiers plus chers à l’achat que ceux qui sont dotés d’un moteur à essence. Les banques comme le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel proposent des aides pour un tel investissement, sous la forme de prêts, mais le monde paysan, plus particulièrement les anciennes générations, n’est pas totalement ouvert au crédit et préfère souvent payer comptant, au risque de devoir attendre quelques années supplémentaires avant de pouvoir investir. Cela explique le retard pris par certains agriculteurs dans l’achat d’un tracteur.

Lorsque Charles Demmerlé achète son second tracteur en 1967, un Renault Super 2 D, il débourse 14 705,25 F pour le tracteur (dont 350 F pour la livraison par voie ferrée et 22,25 F de frais de carte grise). La barre de coupe lui est facturée 1 879,74 F et la cabine Fritzmaier 1 166,20 F. Ce qui lui

fait un total de 17 751,19 F.

De cette facture vient en déduction la reprise du tracteur Vendeuvre AS 500 pour 2 250 F. Il bénéficie aussi d’un escompte de 316,28 F pour paiement comptant. Charles doit donc débourser la somme de 15 501,19 F, qu’il règle par chèque le 22 novembre 1967. (documents fournis par sa petite-fille Martine Thaller)

Prenons aussi le cas de mon père. En 1950, il est âgé de 28 ans et son avenir tout tracé est la reprise du train de culture de son père Joseph. Ce dernier, arrivé à l’âge de 64 ans, continue d’employer ses chevaux. Mon père, au contraire, croit à la motorisation. Il a passé son permis de conduire dès 1939 et achète, parmi les premiers au village, un tracteur. L’investissement se monte à 1 076 460 F pour le tracteur, la barre de coupe et la charrue, soit 24 450 euros, ce qui n’est pas une petite somme pour un jeune qui débute dans la vie active, qui a fondé une famille, qui vient d’avoir son deuxième enfant et qui n’a pas encore pu mettre beaucoup d’argent de côté.

L’acompte versé le 4 mai 1951, à la commande, se monte à 50 000 F (1 135 euros). La banque fédérative du Crédit Mutuel lui avance la somme de 902 805 F (20 502 euros), ce qui représente presque 88 % du coût total. Le jour de la livraison, il verse encore 20 000 F (454 euros), puis encore 25 000 F (567 euros) en août et le reste, 78 855 F (1 790 euros) en septembre. Voilà, le tracteur est payé au prix de gros sacrifices et d’un emprunt qui court sur de nombreuses années. Impossible de faire d’autres investissements pour le moment. Il faut garder les outils adaptés à la traction animale (râteau à cheval, faneuse, charrette).

En avril 1952, une moissonneuse-lieuse est acquise pour la somme de 288 637 F (5 856 euros). Là aussi une somme de 200 000 F (4 058 euros) est versée à la livraison (provenant sans aucun doute d’un second emprunt), et de petites sommes sont versées ensuite (19 630 F le 16 juin, 15 000 F le 22 juin, encore 15 000 F le 16 juillet, puis 10 000 F le 22 octobre et enfin le solde, 2 907 F pour la fin de l’année.

Rien qu’en l’espace d’un an, depuis mai 51 jusqu’à avril 52, l’endettement a grimpé jusqu’à 1 102 805 F (22 375 euros). Inutile de dire que peu d’investissements pourront se faire les années suivantes et l’on continuera à travailler avec les anciennes machines que l’on adaptera à la traction mécanique. L’antique batteuse à point fixe de la grange, qui ne dispose pas de dispositif de nettoyage des grains, ne sera pas remplacée ni modernisée de sitôt. Aucune machine nouvelle ne sera plus acquise pendant longtemps. Plus tard, il n’y aura que des acquisitions de matériel d’occasion, déjà obsolète ou peu fiable (tracteur Lanz Bulldog de 1939, John Deere 500, ramasseuse-presse, faneuse, batteuse, moissonneuse-batteuse JF…)

|

|

Joseph Pefferkorn.

Traction animale en1963 et traction mécanisée en 1969.

Par contre, les ouvriers-paysans, surtout les mineurs et les cheminots, qui ont une paie mensuelle garantie, acquièrent du matériel neuf.

Pour éviter un investissement trop lourd, l’un ou l’autre agriculteur acquiert parfois un tracteur fabriqué artisanalement au moyens d’éléments de récupération issus généralement du surplus militaire. Ce n’est certainement pas la panacée, car ces machines bricolées ne sont pas toujours performantes ou alors consomment trop.

La solidarité et l’entraide entre paysans a de tout temps facilité le travail, aussi quelques agriculteurs du village achètent-ils en commun certaines machines. C’est le cas de Jean-Pierre Freyermuth (de Schwärzel), Henri Hoffmann (Hènnrische Haary) et des frères Albert et Florian Gross (Krìschängels). Ils acquièrent ensemble une batteuse mobile Kuhn, un rabot de prairie, un trieur de grains et un pulvérisateur sur roues qu’ils utilisent sans problèmes, à tour de rôle. (renseignement fourni par Adolphe Lenhard)

Dans certains villages, comme à Herbitzheim, par exemple, une CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) est créée dans les années 60, regroupant certains adhérents de la Coopérative Agricole locale. Le matériel mis à disposition des membres se compose au départ d’un cultivateur

(e Grubber), d’un pulvériseur à disques (e Scheiweééj) et plus tard d’un pulvérisateur (e Schbrìtz).

Ces machines sont des engins traînés, montés sur pneus pour le transport sur route et rendent de grands services aux agriculteurs, les dispensant d’acheter individuellement de tels équipements. Plus tard, dans les années 70, le parc des machines s’enrichit d’une rotofraise portée. La moissonneuse-batteuse Fahr acquise par la Cuma dans la même période n’est pas mise directement à disposition des membres, mais conduite par un employé de la coopérative pendant la moisson.

Publicité Kuhn pour une rotofraise.

De mini-entreprises de moissonnage se créent aussi au village avec l’apparition des premières moissonneuses-batteuses. Ainsi Joseph Muller, (de root Sépp), André Neu, qui s’est établi à Siltzheim et son frère Fernand, qui a repris à Kalhausen le train de culture de ses parents, interviennent chaque année, pendant la moisson, pour moissonner à la demande, les parcelles des particuliers.

Avant l’avènement des moissonneuses-batteuses, le battage des céréales se faisait déjà, pour les exploitants ne possédant pas de batteuse à domicile, avec la grande batteuse Lanz mise à disposition par Marcel Thinnes et installée dans un premier temps devant sa maison, puis plus tard dans un hangar bâti sur la gauche de sa ferme.

Les premiers tracteurs de nos villages sont tous des machines de puissance modeste, comprise entre 10 CV et 30 CV, aptes à travailler sur de petites exploitations et facilement accessibles pour les petits revenus.

Les petits exploitants, et particulièrement les ouvriers-paysans, se contentent de leur première acquisition tandis que les exploitants plus importants se lancent assez rapidement dans l’achat d’un tracteur plus puissant et désormais doté du relevage hydraulique. Chez ces derniers, les engins de la première génération sont tout simplement revendus ou repris par les concessionnaires. Certains sont gardés pour exécuter les travaux faciles comme les petits transports, le fanage et le râtelage, pendant la fenaison.

La course à la puissance ne fait que commencer. Dans les années 70, un tracteur de 40 CV était considéré comme puissant, actuellement des engins de 120 CV et plus sont nécessaires pour les travaux culturaux.

L’accroissement de la puissance va de pair avec le développement de machines toujours plus imposantes. Entre 1970 et 1990, le nombre de tracteurs de plus de 54 CV est multiplié par 10, alors que celui des tracteurs de moins de 35 CV est divisé par 4.

|

Source : senat.fr

2. Conséquences de la mécanisation et de la motorisation agricoles

L’utilisation de machines spécifiques permet dans un premier temps à l’agriculteur de réduire sa fatigue physique et de gagner un temps précieux dans la réalisation des travaux en pointe. Ces machines sont la charrue, le semoir, la faucheuse mécanique, la faneuse, le râteau à cheval, la moissonneuse et la batteuse.

Mais l’achat le plus important et le plus significatif est bien celui du tracteur. Les conséquences de cette acquisition sont d’abord d’ordre technique : le travail est réalisé plus rapidement et surtout plus facilement qu’avec un attelage. Le tracteur réduit ainsi considérablement les périodes des travaux de pointe. De plus, il ne coûte rien au repos, peut travailler en continu, sans se lasser, contrairement à un attelage de bêtes, et même finir tard ou pendant la nuit un travail commencé le matin. Les travaux sont réalisés au moment le plus favorable, avec qualité et économie.

De plus, le tracteur est un merveilleux engin de transport pour les personnes. La caractéristique presque générale des tracteurs commercialisés après 1950 est la présence d’un siège passager fixé sur le garde-boue gauche. On roule rarement seul et l’agriculteur emmène souvent dans les champs un ou deux passagers : ses propres enfants ou son épouse. De plus, le tracteur remplace souvent la voiture pour se rendre à la gare et prendre le train, ou en ville.

L’ancienne calèche, de Kutsch, dont il existe au moins un exemplaire dans chaque village et qui servait au transport de passagers vers la gare et la ville, ainsi qu’aux baptêmes, est de fait mise au rancart, remplacée par la voiture automobile et pour un degré moindre par le tracteur.

Après un baptême.

Marcel Thinnes reconduit un nourrisson

tenu par la sage-femme Anne Simonin.

(Photo Roland Thinnes)

A ce propos, je me rappelle très bien d’un voyage à tracteur. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Ma tante avait été nommée institutrice à Soucht et mon père avait organisé un transport en commun à destination de ce village, en vue d’y aller cueillir des myrtilles. Toute la famille, grands et petits, embarqua sur la charrette à plateau, en compagnie de voisins. Ce fut une joyeuse virée à partir de Herbitzheim, en direction des proches Vosges du nord, avec un pique-nique à la clé. Mon père avait même acheté un peigne à myrtilles, mais la récolte ne fut pas à la hauteur des efforts déployés et l’expérience s’arrêta là.

Avec le tracteur, le paysan passe directement à l’âge de la motoculture, c’est-à-dire qu’il doit s’adapter désormais à un monde nouveau dans lequel il

est contraint de réfléchir à des pratiques culturales différentes de celles qu’il connaît : il peut désormais labourer plus profond, il peut choisir le meilleur moment pour intervenir dans les champs et n’aura plus de retard dans son travail, il n’est plus obligé de faucher sous la pluie pour anticiper… Avec le tracteur, l’agriculteur met un doigt dans l’engrenage de la motorisation et il ne pourra plus s’arrêter. La machine appelle la machine et d’autres achats suivent : moissonneuse-lieuse, moissonneuse-batteuse, ramasseuse-presse, etc…

Grâce au tracteur, le paysan peut produire davantage. La totalité de la récolte ne sera plus réservée uniquement à l’exploitation, mais pourra être vendue en partie. L’agriculture cesse d’être autarcique et s’ouvre sur le monde du marché.

Il s’en suit un accroissement possible de la surface à cultiver et une augmentation du cheptel bovin (vaches laitières et races à viande). D’où une augmentation non négligeable des revenus agricoles. L’argent pourra être utilement investi dans l’acquisition de machines nouvelles.

Grâce au tracteur, le travail est plus net, plus propre, plus régulier. La qualité des produits agricoles est optimale, car les interventions, limitées et rapides, peuvent se faire au moment opportun et les récoltes peuvent être rentrées pour les soustraire aux éventuelles dégradations dues aux conditions atmosphériques. La puissance du tracteur permet des travaux dans des conditions météorologiques qui seraient dissuasives pour des chevaux.

Grâce à la puissance de la machine, des zones difficiles peuvent être mises en culture, alors qu’elles seraient laissées en friches autrement.

Actuellement le bénéfice de la motorisation est encore plus visible : l’exploitant est plus disponible pour des tâches intellectuelles de chef d’entreprise (comptabilité, gestion, actions commerciales) et pour des loisirs.

Les raisons d’acheter un tracteur sont aussi d’ordre psychologique : l’agriculteur veut être moderne, imiter le voisin qui a investi dans un tel engin. Le tracteur devient ainsi le symbole visible du progrès et personne ne veut rester à la traîne et rater le train en marche. C’est pour cette raison que presque tous les exploitants d’un village vont s’équiper en tracteur, du plus petit ouvrier-paysan au plus grand agriculteur, sans trop réfléchir à la rentabilité d’un tel investissement.

Le tracteur fait du paysan autrefois archaïque un agriculteur moderne, fier de son tracteur et des machines qu’il peut y atteler. Il est sûr qu’on parle de lui dans le village, qu’on l’observe quand il est au volant de son engin et qu’on l’envie. Le paysan motorisé devient la curiosité de la jeunesse masculine et exerce sans le savoir une influence sur elle : les jeunes garçons sont enthousiastes devant les machines nouvelles et le métier d’agriculteur leur paraît moins pénible, moins contraignant.

Il est curieux de noter que la tranche d’âge comprise entre 40 et 50 ans est celle qui se lance la première dans l’acquisition d’un tracteur : les quadragénaires ne sont pas encore trop âgés pour emboîter le pas au progrès et ils sont souvent influencés par leurs enfants. En deçà de 40 ans, l’argent manque souvent pour envisager l’achat d’un tracteur et d’autres crédits sont encore en cours. Et au-delà de 50 ans, les agriculteurs n’osent plus tellement se lancer dans la traction mécanique et préfèrent garder leur attelage de chevaux.

Si les jeunes ne peuvent pas acquérir de tracteur, faute de moyens financiers, ce sont pourtant eux qui s’en servent les premiers, qui se passionnent pour la mécanique et qui poussent souvent leurs parents à se lancer dans la motoculture. La génération antérieure a plus de difficultés à assimiler les contraintes mécaniques liées au tracteur (conduite sur route ou dans les champs, terrain sec ou détrempé, entretien : vidange, contrôle des niveaux, lubrification, antigel…, emploi des outils). Par contre, et c’est évident, la jeune génération apprend vite et c’est elle qui prend possession en premier du tracteur acheté par le père.

Les griefs que le monde paysan avait tendance à faire à la traction mécanique sont vite oubliés : tassement du sol, investissement important, raréfaction de l’engrais animal, petits travaux mieux faits par l’animal et non rentables, s’ils sont effectués avec un tracteur…

Pour les travaux en pointe, comme la récolte du fourrage et la moisson, on est passé, en quelque décénnies, c’est-à-dire depuis les années 60, du travail manuel collectif, rassemblant la famille entière ou les voisins, à des chaînes totalement mécanisées, où une seule personne, au volant de son tracteur, et à l’aide de machines spécifiques, effectue sans difficulté toutes les opérations culturales.

Le tracteur est devenu un maillon essentiel de la motorisation agricole et les progrès sont désormais constants dans le domaine de la mécanisation et de la motorisation avec l’apparition de machines nouvelles toujours plus performantes, avec la généralisation du système d’attelage trois-points et l’avènement de l’électronique.

Le tracteur moderne, truffé d’électronique et pourvu de plus grand confort, n’a plus rien à voir avec les antiques engins à roues à bêches ou à cornières, qu’il faut démarrer à la manivelle ou à la lampe à souder. L’ordinateur s’occupe déjà de la traite des vaches à la ferme et bientôt le pilotage par satellite permettra à l’agriculteur, pardon au technicien spécialisé assis derrière son écran, de labourer ou de faucher à distance, par robot interposé, sans presque remuer son petit doigt.

Mais la mécanisation et surtout la motorisation agricole ont aussi des conséquences négatives sur les hommes, la nature et l’économie.

La vie de groupe (famille, voisinage, village) est fortement bouleversée par le recours à la motorisation. Autrefois les travaux agricoles se faisaient avec l’ensemble de la famille ou du voisinage, les rendant collectifs avec tout ce que cela entraîne comme liens tissés. Les enfants participaient volontiers à la vie de la ferme et étaient souvent mis à contribution, le soir après la classe ou pendant les jours où l’école vaquait. En aidant leurs parents, ils apprenaient l’effort et la valeur du travail.

La mécanisation rend les travaux de la ferme individuels : une seule personne, appelée désormais "conducteur de machine", s’occupe de toutes les opérations. Tout au plus a-t-il besoin parfois d’un aide, "conducteur de machine", comme lui. La campagne s’est actuellement désertifiée et on n’y voit plus çà et là que quelques engins bruyants, alors qu’elle grouillait autrefois de vie, animée par les attelages et les travailleurs manuels.

|

|

|

|

Que de bons moments passés ensemble, après l’effort !

La mécanisation instaure la monoculture à outrance dans toutes les régions, détruisant le paysage (arrachage de haies, d’arbres), la faune (oiseaux, gibier), appauvrissant le sol (abandon de la jachère) et forçant l’exploitant à recourir à des amendements de synthèse.

Les lourds engins et leur usage par tous les temps, sans respect des sols, compactent la terre et la rendent imperméable à l’air. Les vers de terre, tués par les produits chimiques, ne creusent plus les galeries qui permettent à l’eau de s’infiltrer. L’eau de pluie ruisselle davantage en surface et provoque rapidement des inondations. La pratique du drainage aggrave encore le problème.

La mécanisation provoque l’écroulement des prix : pour essayer de rentrer dans leurs frais, les agriculteurs produisent toujours plus et ne peuvent plus sortir du cercle vicieux du productivisme.

Elle entraîne aussi une baisse du nombre des exploitations agricoles et des exploitants, un regroupement des fermes, isolant de plus en plus les paysans ou provoquant des déserts ruraux. L’exode rural, commencé en 1850, n’a plus cessé depuis cette date.

Si au début du 20° siècle, pratiquement tout un village comme Kalhausen est rural et vit de l’agriculture, aujourd’hui seulement 5 exploitations agricoles subsistent et le nombre de personnes occupées par l’agriculture ne dépasse pas la douzaine. Quant au nombre de tracteurs strictement réservés à la culture et d’engins spécialisés, il a aussi fortement diminué. L’exploitation agricole comptait autrefois un seul tracteur, rarement deux. Actuellement l’exploitation agricole moderne compte de 3 à 5 tracteurs, souvent de puissance inégale, adaptés chacun pour un usage spécifique, dont un exemplaire est doté d’un chargeur frontal. Les engins à 2 roues motrices sont le plus souvent relégués aux travaux d’intérieur de la ferme.

Quelques personnes ont pourtant acquis un tracteur souvent d’occasion ou conservé le tracteur des parents, uniquement parce qu’elles l’utilisent pour débarder, transporter et scier leur bois de chauffage ou encore pour effectuer de petits transports et entretenir un verger. Ainsi, dans le village, il n’y a pas moins d’une trentaine de ces tracteurs en service pour des besoins non-agricoles. Il va sans dire que ces engins ne sont utilisés qu’occasionnellement et sont de puissance moyenne.

3. Les progrès dans les domaines particuliers

3.1. La préparation des sols.

Le principal but de la culture du sol est bien sûr d’exploiter les réserves alimentaires qu’il contient pour faire pousser diverses cultures. Pour pouvoir utiliser efficacement ces réserves, il faut au préalable ameublir la terre, en utilisant la charrue et d’autres instruments.

Le labour (9)

L’antique araire ne fait que gratter le sol en surface et ne permet pas de le retourner pour l’aérer.

Dès le Moyen-Age, de nombreux perfectionnements permettent un meilleur travail et voient l’avènement de la charrue (de Plùck) munie d’un avant-train à roues permettant à la charrue de garder sa stabilité, du coutre découpant la bande de terre à retourner, du versoir et de mancherons.

_____________________

(9). Le rôle du labour est tout d’abord de retourner la terre pour l’aérer, ensuite d’y incorporer le fumier et les résidus végétaux, enfin de déterrer les mauvaises herbes pour les ramener

en surface où elles se dessécheront au soleil.

|

|

Encyclopédie de Diderot (1751-1772)

A gauche, charrue ordinaire. A droite, charrue avec versoir.

Le bâti (l’âge) et le versoir fabriqués en bois sont peu à peu remplacés au 19° siècle par le fer et l’acier. Un dispositif de réglage en profondeur et en largeur (charrue Dombasle 1820), puis un système de blocage des mancherons (charrue Hamant 1865) apportent des améliorations appréciables.

La charrue Dombasle ne comporte pas d’avant-train.

|

|

De nombreux exemplaires de charrues brabants simples, à un soc, sont utilisés dans le village, avant l’avènement du tracteur.

La terre argilo-calcaire du village est difficile à travailler, sauf dans les vallées de l’Eichel, à Hutting et de la Sarre, à Weidesheim, où elle est sablonneuse.

Un attelage de 2 chevaux est nécessaire pour le labour, mais il faut de 3 à 4 vaches pour le même travail.

La charrue brabant double n’est pas en usage dans nos régions, ni du temps de la traction animale, ni du temps du début de la motorisation. En effet, dans nos petites parcelles, le labour en planches est d’usage et le brabant simple, moins onéreux à l’achat, suffit largement. (10)

___________________

(10). Pour les petites parcelles, le labour se fait en planches avec des charrues dont les versoirs retournent la terre d’un seul côté, généralement à droite. Le labour s’exécute en partant de la ligne médiane de la planche et en tournant autour de celle-ci (labour de printemps, en adossant, ussenònner fahre) ou en commençant par les rives pour terminer au milieu (labour d’automne, en refendant, zòmme fahre). L’inconvénient majeur est la perte de temps pour les manœuvres en fourrière (schdrécke) et la présence dans le champ des ados et des dérayures (Fùhre) qui peuvent gêner l’emploi d’autres machines.

Le labour à plat, par contre, laisse un terrain plat, sans ados ni dérayures, mais nécessite une charrue brabant double, appelée aussi charrue réversible (e Wèndeplùck), avec un âge comportant des socs superposés versant alternativement à droite et à gauche. Au bout du champ, les corps versants sont alternés mécaniquement ou hydrauliquement et ainsi toutes les raies sont couchées du même côté. Les charrues modernes employées actuellement sont de ce type et le labour des grandes parcelles obtenues après remembrement se fait toujours à plat.

|

|

Attelage de 3 ou 2 chevaux selon le terrain argileux ou sablonneux.

Les 2 charrues ont un avant-train en métal.

A gauche Emile Hiegel et Lucie Schlegel posent pour la photo.

De petites charrues à roulette sont parfois utilisées pour les jardins accessibles aux chevaux et non clôturés situés à l’extérieur du village (Gààrdeschdìgger).

(Photo Gilbert Schmitt. Kalhausen)

La charrue-balance ou charrue-bascule est composée de deux charrues reposant sur un essieu commun et se faisant face. Elle est équipée de corps versants fixés en sens opposé qui travaillent alternativement, dans un système de navette mis en action par un treuil. Le tambour du treuil est mis en mouvement par un moteur inanimé (locomotive-treuil, moteur électrique ou thermique). Ce système n’a pas été utilisé dans nos régions, à cause de la petite taille des exploitations.

|

(a.maurepas.free.fr)

Avec l’avènement du tracteur, la charrue reste traînée. Elle est monosoc pour les petits tracteurs dont la puissance est inférieure à 20 CV et comporte 2 socs dans les autres cas. Des systèmes de relevage manuel, puis le relevage hydraulique qui équipe certains tracteurs dès 1960 permettent d’employer des charrues portées et cela facilite les manœuvres et les évolutions en fourrière.

Les charrues trisocs n’équipent que les tracteurs dont la puissance dépasse 40 CV. Actuellement la plus grosse charrue présente dans le village est une charrue brabant double semi-portée équipée de 7 socs, attelée à un tracteur d’une puissance de 190 CV (Gaec Saint Valentin).

|

|

Le tracteur Pony est équipé en option de 2 charrues

monosocs alternatives qui permettent le labour à plat.

Charrue bisoc traînée de type brabant simple.

|

L’ameublissement des sols

Pour ameublir le sol, on laisse en priorité faire la nature en ayant recours à l’action mécanique des agents atmosphériques : la pluie, le gel et la sècheresse.

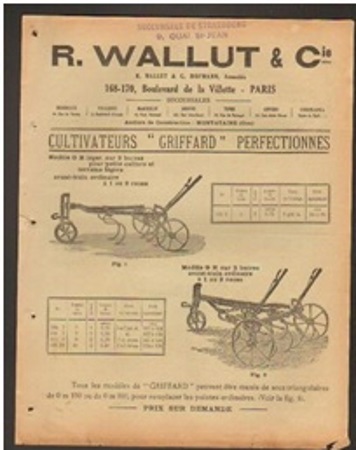

Mais il existe cependant quelques outils qui permettent de suppléer ou de parfaire le travail de la nature. Ce sont les scarificateurs, les extirpateurs,

les cultivateurs, les pulvériseurs, les herses, les rouleaux et les houes.

Le scarificateur, l’extirpateur et le cultivateur (de Grubber) qui ne se différencient entre eux que par la forme des dents, comprennent de petits socs montés sur des dents souples ou semi-rigides fixées sur un châssis de herse et permettent de soulever le sol pour l’aérer et extirper les mauvaises herbes. Ils peuvent avantageusement remplacer le travail de la charrue pour désherber un champ ou déchaumer après la moisson. 6 ou 7 de ces engins

à traction animale sont utilisés au village après 1945 (renseignement André Neu).

|

|

Le pulvériseur à disques simples (de Scheiweééj), utilisé pour ameublir le sol avant le semis ou pour déchaumer après la moisson, est à l’origine aussi

à traction animale. Il ne semble pas qu’un tel instrument à traction animale ait existé au village.

Déchaumeuse à disques tirée par un petit Pony Massey Harris modèle 812

(forum.grostracteurspassion.com)

|

|

Herses rigides en bois à dents métalliques. Photo de droite SHAG Grosbliederstroff.

La herse (de Ééj) est utilisée dans la préparation du sol pour compléter le travail de l’extirpateur, c’est-à-dire pour arracher et rassembler les mauvaises herbes, et aussi pour émietter le sol avant le semis. Elle sert encore, après le passage du semeur, à enterrer les grains jetés à la volée.

Traînée par la force humaine ou la force animale, la herse n’a pas beaucoup évolué au cours des siècles. Si une vache ou un cheval peut tirer une seule herse rigide, le tracteur moyen d’une vingtaine de CV tire une herse articulée, composée de plusieurs compartiments. La généralisation du relevage hydraulique sur les tracteurs dans les années 60 permet d’utiliser la herse en outil porté pour un meilleur rendement et un emploi plus aisé.

Le rouleau (de Wàlz) est à l’origine un cylindre en bois cerclé de fer, il est remplacé plus tard par un rouleau lisse en fonte, puis par un rouleau brise-mottes, appelé croskill. Son rôle est également de briser les mottes, mais aussi de tasser légèrement la terre pour améliorer le contact de la

graine avec elle. Il est aussi utilisé au printemps pour rouler les jeunes céréales d’hiver et favoriser ainsi le tallage.

|

|

Farmall FCD avec rouleau croskill.

(forum.grostracteurspassion.co)

La houe à cheval (de Hàcker) n’est employée que pour sarcler les cultures betteravières et de pommes de terre. Elle se transforme en buttoir (de Hiffler) pour butter les pommes de terre.

|

Photo machineagricole47.centerblog.net

|

3.2. Les semailles

Le semoir à cheval n’est utilisé que pour les grandes exploitations. Jusque dans les années 70, les semailles se font à la main, au moyen de l’antique sac de jute noué et porté en bandoulière (de Sääsàck). Une sorte de bassine en acier galvanisé (de Sääbitt) et portée grâce à des bretelles peut aussi servir pour les semailles et pour l’épandage des engrais en granulés comme l’ammonitrate (Kùnschdìnges).

|

|

Le geste auguste du semeur…

Semoir mécanique en lignes.

(Photo www.patrimoine-agricole.fr)

A Kalhausen, dans les années 70, Joseph Greff et Emile Hiegel utilisent un de ces semoirs en lignes derrière leur tracteur.

De petits épandeurs à engrais (ammonitrate, Kùnschdìnges et scories potassiques, Thomassmèhl) sont aussi utilisés, par l’un ou l’autre agriculteur comme Joseph Muller. Un tel équipement rarissime est alors parfois prêté par son propriétaire à d’autres exploitants.

Anecdote : l’épandeur en question est acquis plus tard pour la somme de 800 F par la commune de Kalhausen qui l’utilise un moment pour épandre du sel de déneigement (délibération du 25.02.1987).

Epandeur à engrais.

(Traitcharentais.wifeo.com)

|

3.3. La fenaison

La fenaison, tout comme la moisson, est une opération d’envergure qui monopolise beaucoup de monde.

Au printemps, avant la croissance de l’herbe, il faut passer dans les prés avec le rabot à prairies (de Wiesehowwel) pour niveler les taupinières qui rendent le fauchage difficile et provoquent des bourrages de faucheuses.

A défaut de rabot, on peut utiliser les herses placées dents en l’air ou pour les petites parcelles la houe à manche (de Hàck). De nos jours, la herse de prairie est utilisée dans le but d’aérer le sol, d’araser les taupinières et de régénérer les prairies (émoussage).

(hippotese.free.fr)

Pour le fauchage de l’herbe, la faux à manche, que nous connaissons bien (de Mää), remplace peu à peu la faucille (de Sìschel) à partir du 14° siècle. La faux permet de travailler debout, contrairement à la faucille manipulée en position courbée. Le rendement à la faucille est de 20 à 30 a pour 8 à 10 heures de travail, alors que la faux permet d’effectuer le même travail 3 fois plus vite et avec moins de fatigue.

Faucheurs en ligne en train d’aiguiser leur faux.

La véritable révolution du fauchage est l’apparition aux Etats-Unis, de la faucheuse mécanique vers le milieu du 19° siècle.

L’apparition de la faucheuse mécanique (de Määmaschinn) a lieu aux Etats-Unis en 1847 : elle a une barre de coupe et fonctionne sur le principe d’une barre cisailleuse munie de couteaux triangulaires et animée d’un mouvement alternatif. Cette machine apparaît dans nos villages déjà avant la Première Guerre Mondiale. C’est une des machines acquises en priorité par tous les agriculteurs, car elle les décharge d’un travail long et pénible. Le rendement d’une telle faucheuse est de 20 fois supérieur à celui de la faux à manche.

Tous pourtant ne peuvent pas se l’offrir immédiatement et doivent continuer de faucher manuellement ou ont recours aux services d’un voisin ou d’un parent. (11)

_________________________

(11). La première faucheuse du village, une Deering, aurait été mise en service en 1902 par André Neu (1867-1919) qui l’a acquise auprès des établissements Joder de Rohrbach. (renseignement fourni par son petit-fils également prénommé André).