René Geisler

(Biographie)

Il a signé une petite biographie digne d’intérêt, principalement à l’intention de ses petits-enfants. Ayant été en contact avec lui avant son décès, par l’intermédiaire de sa nièce par alliance, Nathalie Bellott, j’ai voulu ici retranscrire ce texte, en le laissant le plus possible dans sa version originelle. Si la forme a parfois été amendée pour une meilleure compréhension, le fonds n’a nullement été modifié et j’ai scrupuleusement respecté les idées de l’auteur.

J’ai voulu compléter le récit par des renvois en bas de page lorsque je le jugeais nécessaire, ainsi que par quelques photographies.

Cette biographie nous intéresse principalement car elle dépeint les joies et les peines d’un jeune garçon brusquement arraché à la vie citadine et qui découvre un petit village dialectophone. La guerre de 39-45 va le frapper de plein fouet et il sera blessé à la libération. Mais il se battra et entrera dans l’enseignement par la petite porte, en tant qu’instituteur remplaçant envoyé aux quatre coins de Moselle-est. Il finira sa carrière comme directeur d’école à Sarralbe.

Il nous donne ici une belle leçon de courage et d’optimisme, prouvant que malgré les difficultés de la vie, tout est possible à celui qui croit en l’avenir et ne baisse pas les bras.

Mes remerciements vont à Nathalie Bellott et Chantal Husslein, née Geisler, pour l’aide apportée et la mise à disposition du texte d’origine.

Gérard Kuffler

Notes biographiques

Charles Léon Geisler, né à Goetzenbruck en 1898, s’était installé dès 1922 à Bruxelles, comme représentant des verreries Walter, Berger et Cie qui fabriquaient essentiellement des verres d’optique.

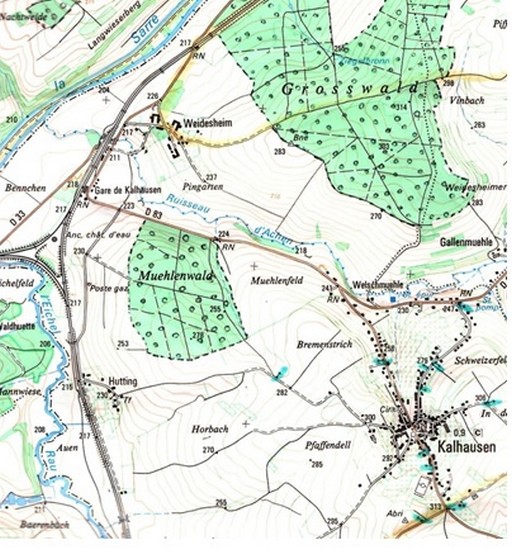

Il avait pris pour épouse Anne Adèle Lucie Beck, née en 1903 à Siersthal et fille de l’instituteur Joseph Beck, alors en poste dans ce village. Le mariage fut célébré en 1927 à Kalhausen, pour la bonne raison que Joseph Beck y avait été muté entre temps.

Le jeune couple retourna en Belgique où il tint pendant plusieurs années un magasin d’optique, toujours pour le compte des verreries de Goetzenbruck, à Capellen, dans la banlieue d’Anvers, en collaboration avec Louis Geisler, frère de Charles.

Il ouvrit plus tard un autre magasin à Willebroeck, au sud d’Anvers.

Deux enfants virent le jour, alors que le couple résidait à Capellen, René Gilbert Charles, né le jeudi 6 décembre 1928 à Anvers et Armand, un an plus tard. Yvette naquit en 1934 à Willebroeck.

Photo prise en Belgique. Le couple avec ses deux premiers enfants.

Mais en 1934, un triste coup du sort, le décès prématuré du père, mit fin à la collaboration avec les verreries et obligea la jeune veuve à regagner la France avec ses enfants en bas âge.

Photo prise en Belgique. Lucie Beck

René fut recueilli dans un premier temps par sa tante Gabrielle qui résidait avec son mari Emile à Sarreguemines. Puis il rejoignit le foyer de ses grands-parents maternels à Kalhausen.

Donnons-lui maintenant la parole et laissons-le raconter ses souvenirs de jeunesse. René s’adresse à ses petits-enfants.

Heurs et malheurs de papy.

Pourquoi cette petite biographie ? A entendre souvent vos lamentations, je me disais : « Ils ne savent pas apprécier leur bonheur. Ils ont tellement de cadeaux, tellement de facilités pour leurs études, une vie sans soucis, peu de travail physique à fournir dans leur famille ! Ils se croient malheureux ! » Et pourtant, votre vie est facile ! Pourvu que cela dure !

Je ne suis pas jaloux de votre « dolce vita », mais je crains que vous ne soyiez pas prêts à affronter la vie à deux et à consentir des sacrifices pour que vos futurs enfants connaissent eux aussi une belle jeunesse.

Je reconnais que les temps actuels sont difficiles et vous ne voyez plus très bien le but de vos études et de vos efforts. En effet, les diplômes délivrés de nos jours n’ont plus la valeur de ceux du temps de ma jeunesse. Il faut aller loin dans les études pour espérer décrocher un emploi et surtout choisir la bonne orientation pour avoir un boulot…qui ne sera pas toujours payé selon vos espérances !

La vie sociale change tellement que beaucoup sont et seront éliminés. Mais un métier manuel n’est absolument pas déshonorant, loin de là. Les artisans ont souvent de l’or au bout des doigts.

Puissiez-vous méditer mon parcours de vie et comparer ma jeunesse à la vôtre ! Puissiez-vous avoir toujours le moral pour persévérer dans vos efforts, car « tout arbre produisant peu ou pas de fruits sera abattu ». A votre naissance, Dieu vous a donné des talents. A vous désormais de les faire fructifier, même si cela est parfois difficile et contraignant. Ces dons, mettez-les au service des autres et ne les gardez pas jalousement pour vous seuls, ce serait une grave faute d’égoïsme.

.../…

Kalhausen

Après le décès de mon père, j’atterris chez mes grands-parents maternels à Kalhausen, où mon grand-père avait en charge la classe des grands garçons. Moi, je fus affecté à l’école des petits où garçons et filles étaient ensemble.

Photo prise en 1921 dans la cour des garçons, côté rue de la gare,

avec l’instituteur Joseph Beck, né en 1872 à Voelfling-lès-Bouzonville.

Il était marié avec Lucie Jungbloudt née en 1879 à Bouzonville.

La grande école comprenait deux classes, celle des filles à l’avant et celle des garçons à l’arrière.

Le logement de l’instituteur se trouvait à gauche de l’école, ainsi que la mairie.

Vue arrière de l’école. La seconde porte est celle du logement scolaire.

La petite école comprenait une salle de classe et à gauche le logement de l’institutrice.

Après sa désaffection, elle servit de foyer des jeunes, puis le logement fut arraché.

C’est désormais le dépôt mortuaire de la commune.

Photo prise en 1970 (les fenêtres en façade sont déjà murées.)

Dans cette petite école, nouveau malheur ! On y apprenait l’allemand. Je me demandais si j’étais destiné à devenir cosmopolite. Là aussi, la punition ne tarda point. C’était la dernière heure de classe de la journée. Mes camarades devaient lire, à tour de rôle, une partie d’un conte allemand. Soudain je fus appelé par la maîtresse pour continuer. Mais diable, où en étions-nous? Surtout que je ne comprenais rien à cette langue !

«A genoux, avec le livre en mains !», s’écria-t-elle.

Et me voilà agenouillé sur le plancher qu’on avait enduit d’huile pour éviter la poussière. Combien de temps ? Je n’en sais rien. Mais quand seize heures sonnèrent au clocher de l’église, je fus libéré de cette situation peu honorable.

A mon entrée dans la cuisine, grand-père était en train de se raser.

- « Bizarre », me dis-je.

Il me demanda si tout s’était bien passé.

- « Oui » !

- « Tu en es sûr ? »

Je ne répondis rien, car j’avais l’impression qu’il devait déjà être au courant et que l’orage allait éclater. Il partit. Grand-mère, silencieuse, me prépara le goûter et, au retour de grand-père, je récoltai la punition : d’abord les devoirs sévèrement contrôlés et à refaire si le soin laissait à désirer, ensuite, au lit, sans souper, sans rien à lire ! J’étais ennuyé et je pensais que la vie était compliquée en France.

Au bout d’un certain temps, je m’endormis quand même.

Tous les matins, il fallait se lever tôt pour assister à la messe. Un jour, le sacristain vint vers moi en parlant en dialecte. Je ne comprenais rien à son baragouin, alors, de guerre lasse, il enleva d’office le béret de ma tête.

Et c’est un jour très ordinaire que je fis ma première communion, le matin, à une messe base, sans solennité, sans menu extraordinaire, ni participation d’un seul membre de ma famille.

L’église saint Florian construite en 1847.

Pendant les grandes vacances, j’eus la permission (exceptionnelle) d’accompagner le paysan d’en face dans les champs, pour lui donner un coup de main (1). Un jour, avec un autre garçon, je fus envoyé chercher de l’eau à une fontaine. Le garçon connaissait le chemin. En descendant la côte, je vis des ouvriers s’affairer sur la charpente d’une maison. Nous observâmes un moment ces travaux. J’étais loin de soupçonner, qu’un jour, suite au remariage de ma mère, je viendrai habiter cette maison.

_______________________

1). Il s’agit de la famille Jean Victor Pefferkorn - Marie Gross, qui habitait dans la rue des lilas, de Schùùlgàss, à côté de la petite école. On les appelait les "Blääse ". Ils avaient des enfants pratiquement de l’âge de René.

La famille Pefferkorn possédait des champs du côté de Hutting. Pendant les travaux de la fenaison ou de la moisson, on avait l’habitude d’emmener un bidon à lait rempli d’eau pour se désaltérer. C’était parfois du café ou de l’eau-de-vie dilués avec de l’eau (Kàfféwàsser, Schnàpswàsser). Lorsque le bidon était vide, on envoyait les enfants le remplir à une source de la forêt ou à une fontaine publique. Une telle fontaine existait à Hutting, dans la cour de la maison Juving et les paysans de Hutting l’utilisaient aussi pour abreuver leur bétail.

La fontaine de Hutting.

C’est ainsi, en fréquentant les habitants du village, que je commençais à apprendre le dialecte. Très souvent, le paysan d’en face me donnait une bonne part de "Flòmmkùùche". J’aimais bien cette tarte aux oignons, aux lardons et à la crème.

Cependant, la catastrophe arriva ! Un jour, grand-père me surprit à me délecter de cette délicieuse tarte flambée. Je fus vertement "engueulé" pour avoir enfreint le commandement de l’Eglise qui interdisait la consommation de viande le vendredi, jour d’abstinence ! Je ne savais pas que c’était un péché et je dus aller me confesser pour cette faute.

Que savais-je de la religion ? Très peu de choses, à part l’obligation d’assister à la messe tous les jours, aux vêpres le dimanche et les jours de fête religieuse, au chapelet pendant les mois de mai et d’octobre, ainsi qu’à d’autres occasions.

Mais le curé allait se charger de mon instruction religieuse. Lors de mon premier jour de classe chez mon grand-père, il vint à onze heures pour faire le catéchisme. Il me fit venir près du pupitre et me demanda en allemand »:

-« Bist-du ein Christ ?» (Es-tu chrétien ?)

Je comprenais vaguement et répondis :

-« Oui.»

Aussitôt fusa la question maîtresse :

-« Warum bist-du ein Christ ? » (Pourquoi es-tu chrétien ?)

Alors là, je ne sus pas trop quoi répondre. Il me traduisit alors le mot "Warum" (Pourquoi) et je lui répondis que c’était parce que j’étais baptisé, encore que je n’en étais pas tellement sûr, vu que je ne connaissais ni parrain, ni marraine et qu’on ne m’en avait jamais parlé.

Le curé Michel Albert.

Né à Vahl – Ebersing le 6 septembre 1862.

Ordonné à Metz le 17 juillet 1887.

Vicaire de Saint Vincent à Metz de 1887 à 1890.

Curé de Kalhausen de 1890 à 1945.

Expulsé à Nancy le 28 juillet 1941.

Revenu à Kalhausen le 25 mai 1945.

Décédé le 14 juin 1945

Il vint auprès de grand-père et tous deux discutèrent assez longtemps en allemand, devant moi, penaud, qui ne comprenait rien. Quel allait être, pour moi, le résultat de cette discussion ? Et bien, je ne fus ni grondé, ni puni.

Le lendemain, un jeudi, jour de congé pour l’époque, grand-père se rendit, comme souvent le jeudi, à la Sous-Préfecture de Sarreguemines, car il exerçait la fonction de secrétaire de mairie, comme presque tous les instituteurs de village.

Après son retour à pied de la gare de Kalhausen, il me remit un petit livre : c’était le catéchisme ! Avec questions et réponses ! Le tout, ô comble de malheur, en langue allemande ! Et il fallait apprendre tout cela par cœur ! Malheur aux récalcitrants, les coups pleuvaient drus de la part du curé ! Je n’avais pas encore fini de baver avec cette langue et grand-père veillait au grain, pire qu’un ange gardien, pour que je sache, sur le bout des doigts et

mot à mot, les réponses aux questions qu’il me posait. Mais comprenais-je au moins ce que je récitais ? J’en doute fort.

Un jour, à la récréation de 15 heures, comme j’allais chercher mon goûter chez grand-mère qui occupait le logement de fonction attenant à l’école, je retrouvai tante Gabrielle, que je n’avais plus revue depuis mon départ de Sarreguemines. Ces deux bonnes âmes, grand-mère et elle, me persuadèrent que je pouvais m’absenter la dernière heure de classe. Comme j’étais content ! Mais à seize heures, au retour de grand-père, nous encaissâmes de sa part, tous trois, un sermon effroyable sur les conséquences d’une absence injustifiée et non autorisée par lui, l’INSTITUTEUR. Il était très strict avec le règlement et peut-être avait-il inscrit mon absence dans le registre d’appel pour motif "non valable" ?

Grand-père savait jouer du violon et de l’orgue. Ses talents musicaux s’exerçaient par conséquent aussi à l’église, les dimanches et jours de fêtes religieuses sur l’harmonium. Il m’emmenait parfois à Sarreguemines et j’étais heureux de ces petits voyages en train. Il m’apprit à comprendre ces grandes affiches jaunes où figuraient les différents trajets ferroviaires de la région, avec les heures de départ et d’arrivée des trains, les gares desservies, les différentes sortes de trains, les express, les rapides, les omnibus, les jours de circulation, bref, tous les renseignements utiles aux voyageurs. Il me montra aussi comment acheter un billet ou un ticket, comment se comporter lors d’un contrôle et me fit découvrir le fourgon où l’on pouvait déposer une bicyclette, etc…etc…

Un jour, dans la salle d’attente de la gare, j’entendis une conversation entre voyageurs qui parlaient d’ "Àlwe" (Sarralbe). Comme nous avions eu en classe une leçon de géographie sur les Alpes, je pensais naïvement, en suivant le regard de ces voyageurs, apercevoir au loin ces montagnes aux cimes enneigées. Discrètement, je demandai à grand-père pourquoi je ne pouvais pas voir ces montagnes pourtant si élevées. Alors il se mit à rire et m’expliqua que "Àlwe" était une petite ville pas trop loin d’ici et que j’avais mal entendu. J’étais en colère contre moi-même et ma trop grande imagination.

Au sous-sol de l’école, il y avait une grande porte qui donnait sur la cour, du côté de la route. Derrière cette porte se trouvait une pièce mal entretenue, avec un lit, plutôt une paillasse qui ne sentait pas bon. Grand-père m’expliqua que c’était une cellule d’arrêt pour tous ceux qui s’étaient bagarrés, qui avaient volé, etc…en attendant que les gendarmes viennent les prendre en charge. Ces personnes ne recevaient que de l’eau et du pain.

La porte en question se trouve dans le prolongement de l’escalier d’entrée de la cour.

J’allais aussi parfois faire des commissions pour grand-mère, surtout pour la charcuterie. Or, un jour, je me permis d’acheter de la saucisse de viande en plus des autres produits. J’aimais cette saucisse, mais mal m’en prit. Là aussi, j’eus droit à une sévère admonestation de la part de grand-père. A l’épicerie, je recevais parfois deux, trois bonbons, ce que grand-père n’appréciait pas du tout.

L’épicerie Jean Pierre Pefferkorn, située rue de la montagne et appelée Maiébs.

Bouzonville

En 1937, grand-père prit sa retraite pour s’installer à Bouzonville. Bien sûr, j’étais du déplacement et me retrouvais dans une nouvelle école, au cours élémentaire 2, je suppose.

J’aimais bien mon nouveau maître, mais la discipline était stricte. Le fils du directeur de l’école était mon meilleur camarade. C’est lui qui m’apprit à rouler à bicyclette dans la cour de l’école, autour d’un gros arbre. Bien sûr, cela se faisait en dehors des heures de classe et avec la permission de grand-père. Il me fit asseoir sur la selle, vérifia la bonne position des pieds sur les pédales, et nous voilà partis pour des tours autour de l’arbre.

Il m’avait promis de bien tenir le vélo par la selle et j’étais confiant, je n’avais pas peur. Mais, étonné tout à coup du silence derrière moi, je constatai la disparition de mon camarade. Je freinai et le cherchai autour de moi. Où était-il ? Tout simplement caché derrière le gros tronc de l’arbre. Il riait à gorge déployée et avoua avoir lâché le vélo depuis deux à trois tours : il était allé se cacher derrière l’arbre pendant que je pédalais. Je savais donc rouler ! Mais ce n’est pas pour cette raison que l’on m’acheta un vélo.

La dictée, qui à cette époque était une matière très importante, fut à nouveau prétexte à une punition, pourtant imméritée. En classe, j’étais assis à gauche, contre le mur et mon voisin empiétait de toute la longueur de son bras sur ma partie de table. Or, il était strictement interdit de parler et de tourner la tête vers son voisin. Je protestai auprès de celui-ci, car il prenait trop ses aises à mes dépens. Bien sûr, l’œil vigilant du maître me repéra et malgré mes explications polies, je fus puni de retenue après la classe. Grand-père était toujours à l’affût sur le trottoir, aux heures de sortie des classes.

Monsieur Roland m’avait laissé seul en classe, avec un exercice à faire. Tout à coup, je le vis en pleine conversation avec grand-père dans la cour. Celui-ci partit et le maître revint dans la salle, vérifia mon exercice et me permit de rentrer à la maison. Je savais ce qui m’attendait : après les devoirs sévèrement contrôlés du point de vue présentation et exactitude, je fus envoyé au lit sans souper. J’étais écœuré par cette punition non méritée.

Une autre affaire m’arriva quelque temps après. C’était un jeudi après-midi. Le maître et une autre personne déambulaient en bavardant sur le trottoir, de l’autre côté de la rue. Vite, j’enlevai mon béret et je les saluai à voix forte. Mais pas de réponse ! Le lendemain, monsieur Roland me reprocha de ne pas l’avoir salué. Je n’en croyais pas mes oreilles et répondis vivement que si ! Mais il persista dans son affirmation et j’eus droit à une nouvelle retenue et à une punition écrite. Comme d’habitude, une seconde punition m’attendait chez grand-père, car il n’admettait pas que l’on puisse contester un instituteur !

A Bouzonville, j’appris aussi le "métier" d’enfant de chœur (servant de messe). A l’époque, tout se disait en latin. Je me rappelle encore aujourd’hui du début : "Introibo ad altare Dei " disait le curé et les servants de messe répondaient : "Ad Deum qui laetificat juventutem meam". (2)

Il fallait aussi mémoriser les "mouvements" à faire : génuflexions à certains moments, transfert du volumineux missel d’un côté de l’autel à l’autre, verser le vin et l’eau au moment voulu, actionner la clochette, etc… J’aimais bien faire tout cela, et comme tout nouveau servant de messe, je devais "exercer" ce métier le matin à six heures avec un autre déjà aguerri à tout cela. Servir la messe à une heure aussi matinale ne me gênait nullement, car je devais aller au lit à huit heures, été comme hiver.

Mais voilà qu’un matin mon acolyte était absent ! Je n’étais pas très rassuré. Tout se passa cependant bien jusqu’à la fin de la messe, quand il fallut porter le missel sur l’autre côté de l’autel. En descendant les marches de l’autel, je laissai tomber le saint livre à terre et mon regard craintif se porta vers l’abbé officiant qui ne me fit heureusement aucune remarque. Je ramassai avec mille précautions le livre et son support et portai le tout à sa place.

Aucun reproche ne me fut adressé, ni par le vicaire, ni par grand-père.

_____________

2) Traduction : Je m’approcherai de l’autel de Dieu, de Dieu qui est la joie de ma jeunesse.

Je fis aussi partie des "Cœurs Vaillants", un groupement catholique de garçons, du genre scouts. Les filles étaient des "Âmes Vaillantes". Nous pratiquions surtout des jeux collectifs. Un jour, notre chef ne parut point. Après un long moment d’attente, les plus âgés décidèrent d’aller faire un tour au cimetière israélite qui se trouvait sur la route d’Alzing-Brettnach et que je ne connaissais absolument pas. J’étais surpris par la simplicité des tombes sur lesquelles reposaient quelques cailloux. Chaque fois qu’un israélite se rendait sur une tombe, il y déposait un caillou. Aujourd’hui encore, je ne connais pas la signification de ce geste. (3)

______________

3) Le fait de déposer une pierre sur la tombe doit certainement remonter à l’antiquité, époque où les défunts juifs étaient enterrés à l’extérieur des villes, dans le désert. Pour protéger les tombes des charognards nocturnes, les familles posaient de grosses pierres sur la tombe. L’habitude de poser des pierres serait alors restée.

Après cela, on joua dans les prés des alentours avec une telle ardeur que l’heure de rentrer fut oubliée. Quand j’entendis les cloches sonner l’angélus de midi, je pris mes jambes à mon cou pour rentrer. Trop tard, grand-père m’attendait et je fus privé de sortie pour plusieurs jours. J’étais bon pour rester à la maison et m’ennuyer, car les distractions étaient rares. A l’époque, la télé n’existait pas et la radio servait seulement à écouter les informations.

Mais j’avais le droit de lire le journal auquel grand-père était abonné et quelques rares revues religieuses. J’avais aussi déniché dans un placard un dictionnaire et j’avais le droit de le feuilleter, mais uniquement en présence de grand-père. Je devais le remettre à sa place quand j’avais fini.

Pendant la belle saison, j’accompagnais souvent grand-mère au cimetière pour arroser les bégonias qu’elle soignait avec amour sur les tombes de son fils et de mon oncle René, et pour visiter les autres tombes de la famille.

La maison que mes grands-parents habitaient était une vieille bâtisse à la forme curieuse, ce qui m’intrigua fortement. Grand-mère m’expliqua que c’était un ancien relais de diligences. Mes arrière-grands-parents habitaient aussi Bouzonville. Mon arrière-grand-père avait été conducteur de diligence avant de se sédentariser comme responsable de relais de diligences. Ils avaient été très riches et leur fortune avait été placée à Sarrelouis, en Allemagne.

Malheureusement, quand Hitler prit le pouvoir, ils perdirent presque tout leur argent. L’arrière-grand-père était bien gentil avec moi, mais le pauvre homme était reclus dans un coin dont il n’avait guère le droit de bouger, car son épouse était une femme acariâtre et autoritaire. Moi aussi, j’étais intimidée par elle et je la craignais un peu. Sa fille, grand-mère Lucie, était tout le contraire, d’une extrême gentillesse. Elle me consolait toujours quand j’étais puni.

Pendant les grandes vacances, je retournais à Kalhausen où ma mère s’était installée avec Armand et Yvette. Elle y tenait une petite épicerie-mercerie et vendait aussi du vin en vrac et de la bière, ce qui lui permettait de survivre et d’élever mon frère et ma sœur (4).

Armand s’était cassé le bras lors d’une chute avec la trottinette ramenée de Belgique. A cette époque, la Sécurité Sociale n’existait pas encore et les villageois n’allaient guère consulter un médecin. Ils avaient recours à des naturopathes qui leur vendaient force tisanes et onguents dont ils étaient les seuls à connaître la composition. On avait aussi recours aux rebouteurs qui réduisaient les fractures simples et soignaient les luxations. En tout cas les deux trottinettes, la mienne et celle de mon frère, disparurent et il n’y eut plus d’accident.

_______________

4) Ce petit commerce se trouvait au numéro 14 de la rue des fleurs, "ùff em Wélschebèersch".

Lien vers le dossier de l'A.H.K "Rebouteurs et rebouteuses"

Les jeux n’étaient pas toujours sans danger, surtout la pratique de la luge en hiver. Nous nous couchions sur la luge, sur le ventre, et nous nous aidions des pieds, que nous laissions traîner par terre, pour la diriger : le pied gauche pour aller à gauche et le pied droit pour aller à droite. Nous étions tous équipés de sabots de bois ou de galoches, les souliers ne servant que pour aller à la messe, en ville ou encore au village.

Nous avions un parcours de luge éprouvé et combien exaltant, en raison des bosses du terrain qui le jalonnaient et qu’on passait en vol plané ! Ce parcours était dangereux, car après la dernière bosse, il fallait passer par une ouverture étroite dans une haie et éviter un arbre qui se trouvait juste en face. J’ai constaté à mes dépens la dangerosité du parcours, en heurtant violemment l’arbre. La luge me donna un tel coup dans le ventre que j’en eus le souffle coupé pendant plusieurs minutes.

Avec mes camarades, nous formions parfois un train de luges : le premier accrochait, avec ses pieds, la luge du second et ainsi de suite. Pour diriger le train, celui qui se trouvait en tête guidait avec ses pieds la partie avant de la seconde luge et les autres suivaient automatiquement. Le dernier devait se méfier de l’amplitude du mouvement s’il ne voulait pas finir dans le décor.

Pendant les vacances à Kalhausen, j’aimais donner un coup de main au magasin de ma mère. J’apprenais le dialecte (5), bien différent de celui de Bouzonville et j’allais souvent accompagner les copains, fils de paysans. Pendant les pauses, on se régalait de bons casse-croûte au jambon fumé

dont je raffolais.

J’étais heureux de retrouver ma famille. Avec Armand, je jouais à la guerre, mais de façon toute pacifique, avec des soldats de plomb étrennés pour Noël. Souventes fois, mon futur beau-père Eugène, qui fréquentait ma mère en vue de se marier avec elle, s’amusait avec nous le soir (6).

______________

5) En Moselle-est, c’est le francique rhénan qui est parlé, contrairement au francique mosellan de la région de Bouzonville.

|

6) Il s’agit d’Eugène Dehlinger, appelé "Sébbels Uschénn", né en 1896. Il habite Hutting, il occupe un poste aux chemins de fer et a encore un petit train de culture. Le mariage est célébré en 1938. Eugène décède en 1971.

Phalsbourg

C’est alors que j’appris la décision de me faire inscrire à la rentrée au collège Saint Antoine de Phalsbourg, tenu par les pères Franciscains (7). Qui a pris cette décision ? Je l’ignore encore aujourd’hui. Peut-être grand-père, car ma mère n’aurait pas pu financer la scolarité et la pension dans une école privée.

Mais pour y être admis, il fallait subir un petit examen d’entrée en septième. Le père franciscain me fit faire, entre autres, une dictée. Lorsqu’il la lut, il fut très étonné et il dut la relire, il porta un doux regard sur moi, puis sur ma mère et avoua n’avoir jamais vu cela : 0 fautes ! Moi, je n’étais pas surpris, j’avais l’habitude. Mais à la dictée de Pivot, ce ne serait certainement pas pareil. Bref, je fus admis sans difficulté.

Photo des années 1960.

A l’arrière du collège se trouvent la chapelle, puis l’imprimerie.

L’aile gauche du bâtiment ne fut construite qu’en 1947-1948.

_____________

7) Le collège Saint Antoine est administré par les Franciscains. C’est un collège séraphique, car il accueille des jeunes qui "présentent les indices d’une vraie vocation sacerdotale et franciscaine".

La première rentrée scolaire a lieu le 3 octobre 1933. Les élèves vivent en internat. Le Collège est leur milieu de vie. Ils ne quittent le Collège que pour les vacances de Noël, de Pâques et d’été. Leur nombre varie peu : de 80 à 100.

Toute la vie d’internat, ainsi que la formation scolaire, culturelle, religieuse (messe quotidienne, retraite annuelle, scoutisme) sont assurées dans un cadre presque exclusivement franciscain. Cependant, dès 1934, on fait appel à quelques professeurs laïcs. Les élèves prennent contact avec la forêt par des promenades hebdomadaires. Ils sont initiés au chant choral, à la musique instrumentale, au théâtre, mais aussi à l’entretien de la maison, à l’épluchage des pommes de terre.

Après la déclaration de la guerre, le Collège devient un hôpital militaire français (1939-1940), puis une caserne de la Wehrmacht, un hôpital militaire allemand (juin 1940-novembre 1944), enfin un hôpital militaire américain (évacué le 13 mai 1945).

Il rouvre ses portes à de nouveaux élèves le 18 septembre 1945 et dès l’été suivant, les Frères franciscains reprennent leurs activités d’avant-guerre. Le Collège-Lycée Saint Antoine actuel est bien différent de celui des débuts : accroissement du nombre des élèves (705 en 2003), directeur et professeurs laïcs, mixité, externat, bâtiments rénovés et agrandis. Les résultats scolaires restent chaque année excellents et font toujours la renommée de l’établissement.

Sources : Brochure Antonianum 2006

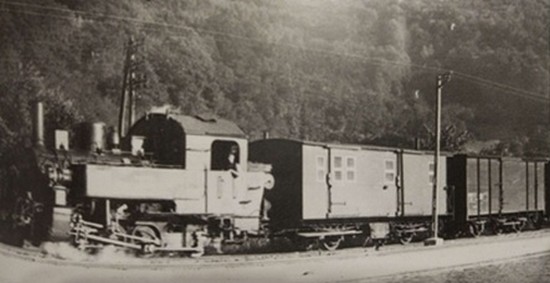

A la fin du mois de septembre 1938, je partis seul pour Phalsbourg. Je connaissais le trajet pour l’avoir effectué avec ma mère pour l’admission : départ de la gare de Kalhausen en direction de Strasbourg, descente à Diemeringen et changement de train pour Drulingen, puis de nouveau changement pour un tortillard qui flânait dans la campagne. Quand il montait une pente, il s’essoufflait pour tirer ses deux ou trois wagons. On aurait pu le suivre à pied ! A Phalsbourg, il me restait un bout de chemin à faire à pied pour rejoindre le collège situé à la sortie de la bourgade, sur la route de Strasbourg (8).

8) La voie ferrée où circulait le tortillard fut mise en service le 1er septembre 1883 et reliait Drulingen à Lutzelbourg, en passant par Phalsbourg. C’était une voie métrique (les rails ont un écartement de 1 m), comme c’était le cas de toutes les voies secondaires. Elle a été installée principalement pour acheminer les blocs de grès des carrières de Vilsberg, Berling et Hangwiller jusqu’au Canal de la Marne au Rhin où ils embarquaient sur des péniches. Un service voyageurs existait également. Au départ, le train ne reliait que Lutzelbourg à Vilsberg, en passant pas Phalsbourg. En 1903, la ligne fut prolongée vers Berling, Graufthal, Bust, Siewiller et Drulingen.

De nombreuses marchandises vont transiter par ce train : pierres de construction, bois, ferraille, machines agricoles, combustibles. Les fermières vont aussi l’utiliser pour aller vendre les produits de la ferme au marché de Phalsbourg et les écoliers pour se rendre dans les établissements secondaires du chef-lieu de canton (collège et lycée).

Le service voyageurs fut arrêté en 1948 et la ligne totalement fermée le 1er septembre 1953. Les derniers rails furent démontés en 1964, entre Phalsbourg et Lutzelbourg, pour l’élargissement de la route. La voie ferrée a bien mérité son surnom de "Eselbahn", la voie de l’âne, car le train ne roulait pas plus vite qu’un âne chargé et mettait par exemple 22 minutes pour le trajet Lutzelbourg-Phalsbourg, il est vrai en pente.

Sources : www.lutzelbourg.fr

Un père s’occupait de l’installation des nouveaux élèves et avec lui, je découvris l’immense dortoir avec ses nombreuses rangées de lits métalliques, la grande salle d’eau et ses lavabos individuels qui se faisaient face sur trois rangées, les placards pour les habits et le linge, les salles de classe, le réfectoire…et la chapelle.

J’étais le plus jeune élève de l’établissement. Les Franciscains portaient tous une robe de bure brune serrée à la ceinture par un cordon blanc. Au sommet du crâne, la tonsure (petit cercle rasé) indiquait leur appartenance à la cléricature. Ceux qui ne la portaient pas n’étaient pas prêtres, mais frères et s’occupaient de tâches matérielles, comme le jardinage, la cuisine, l’imprimerie ou encore l’infirmerie.

Tous portaient des sandales et marchaient pieds nus, sauf en hiver. Un grand chapelet pendait sur un côté, à partir de la taille. Les plus grands élèves préparaient les deux baccalauréats, le premier après la classe de première et le second, après la classe de philosophie (9).

La communauté franciscaine devant l’entrée du collège. 1947-1948

________________

9) Les Franciscains font partie de l’ordre des frères mineurs fondé en 1210 par saint François d’Assise. A l’image du Christ, ils tentent de vivre une vie de grande pauvreté et de simplicité évangélique. Ils ont choisi de s’appeler " frères ". Dans les faits, ceux qui sont ordonnés prêtres se font appeler "pères". Ceux qui ne sont pas ordonnés sont alors des "frères".mais tous ont professé des vœux. René fait une erreur : aucun signe extérieur, et encore moins la tonsure, ne les différencie. Ils ne portent pas tous la tonsure et ne marchent pas non plus tous, pieds nus dans des sandales. Le cordon blanc porté à la ceinture porte trois nœuds symbolisant les vœux professés : obéissance, pauvreté et chasteté.

Je faisais très bonne impression sur mes professeurs et fus souvent cité comme modèle pour les autres. J’y appris une forme d’écriture spéciale, le gothique, tracée avec une plume spéciale. Mais, j’ai tout oublié !

Après les cours, les élèves, qui étaient tous des internes, se retrouvaient dans la salle d’études pour faire leurs devoirs et apprendre les leçons pour le lendemain. Un père surveillait tout ce monde studieux auquel le bavardage était strictement interdit. Chacun disposait d’un pupitre dont le couvercle pouvait se soulever. A l’intérieur, on rangeait les affaires scolaires, mais certains élèves y rangeaient aussi des choses peu règlementaires, comme des bandes dessinées (Bibi Fricotin, Les Pieds Nickelés). Mais gare aux punitions, car " l’importation " de livres était absolument interdite et les livres découverts étaient purement et simplement confisqués.

Salle d’études des petits (7°, 6° et 5°).

Avant et après l’étude du matin et celle du soir, on priait en latin le Notre Père (Pater Noster) et le Je vous salue Marie (Ave Maria). Au début, c’était difficile pour moi, je ne possédais pas le texte écrit, mais j’appris vite.

Les repas étaient pris au réfectoire et surveillés par un père installé sur une estrade et qui mangeait en même temps que les élèves. Le silence était de rigueur au début du repas, pendant ce temps il fallait écouter une lecture religieuse qui devait nous inciter à méditer sur le sens religieux du message.

Puis nous avions le droit de parler, mais avec modération dans le ton. Le repas se terminait également dans le silence.

Nous regagnions ensuite la cour où les plus jeunes s’adonnaient aux jeux, alors que les grands se contentaient de déambuler en discutant. Pendant le Carême, les jeux étaient interdits et nous devions méditer le sens religieux de textes extraits d’un petit livre prêté pour l’occasion. Pas de bavardage

non plus dans la cour !

La toilette du matin se faisait torse nu dans la grande salle d’eau. Un père surveillait l’opération et contrôlait parfois la propreté des oreilles, des mains et des ongles. C’est ce même père, le responsable de la section des petits, des moyens ou des grands, qui accompagnait la vie des internes, depuis le lever jusqu’au coucher et les surveillait en dehors des heures de classe. Il dormait avec eux, dans un petit réduit placé dans un coin du dortoir, ce qui empêchait les chahuts.

Le samedi après-midi, vers 5 heures, c’était la douche individuelle dans de petites cabines installées au sous-sol. C’était la première fois de ma vie que j’eus accès à une chose moderne. Mais auparavant, les plus grands, c’est-à-dire les élèves à partir de la sixième, devaient faire le ménage dans le collège : ils étaient répartis par équipes qui avaient chacune un domaine particulier à nettoyer : le dortoir, les salles de classe, le réfectoire, la salle d’eau, le sous-sol. Il s’agissait surtout de balayer, de prendre la poussière avec un chiffon et de laver les carrelages avec des serpillières. La réalisation du travail était bien sûr surveillée et le résultat devait être satisfaisant.

Nous, les plus petits, nous étions pendant le temps imparti au nettoyage, "de corvée de pluches". Une grande bassine contenant de l’eau attendait l’arrivée des pommes de terre. Pendant l’épluchage, en l’absence de toute surveillance, quelques-uns de mes camarades s’amusèrent un jour à lancer des tubercules dans l’eau, pour éclabousser les autres et le sol. Ils riaient fort, tandis que moi, je me tenais tranquille, car par expérience, je savais que la punition n’allait pas tarder. Subitement la porte s’ouvrit et un père nous infligea une punition collective. Nous dûmes réciter le chapelet entier en latin et à haute voix, tout en continuant d’éplucher les pommes de terre. Il resta là, à nous surveiller, et ne quitta les lieux qu’à la fin du chapelet. Et le cirque recommença ! "Un chapelet supplémentaire", décréta le père, qui brusquement avait de nouveau fait irruption. Plus jamais nous ne recommençâmes ce jeu stupide, surtout qu’il nous fallut encore nettoyer la pièce où nous étions installés !

Le samedi après-midi était aussi le moment de rédiger par écrit nos commandes pour les articles dont nous avions besoin : cirage, lacets de chaussures, savon, dentifrice…Je me rappelle, entre autres, avoir commandé un jour un tube de vaseline pour soigner mes mains qui étaient gercées par le froid et saignaient un peu. Toutes ces commandes nous étaient facturées avec la pension trimestrielle.

Un jour, un père (ou un frère) me pria de le suivre. « Que ce passe-t-il encore ? » me demandais-je.

Je fus introduit dans l’imprimerie du collège. Avec une longue baguette, je dus montrer un pays sur une carte du monde (en Asie, si mes souvenirs sont bons) et je fus pris en photo. L’image fut reproduite dans la revue missionnaire éditée par les Franciscains et vendue par correspondance dans certaines localités. On me montra un exemplaire et j’étais fier du résultat. Mais jamais je ne revis la brochure que j’aurais bien aimer posséder.

Nos vacances de Noël débutaient après la fête et se terminaient avant l’Epiphanie. J’étais heureux de retrouver ma famille qui n’habitait plus Kalhausen, mais l’écart de Hutting, dans la maison que j’avais aperçue lorsque j’étais allé chercher de l’eau à la fontaine, avec un jeune qui connaissait l’endroit. C’était la maison dont on avait refait la toiture, la maison de mon beau-père Eugène. Un joli cadeau m’y attendait : un autorail qu’on remontait avec une clé et qui me procurait beaucoup de plaisir quand il parcourait allègrement plusieurs tours sur les rails. J’étais heureux !

La maison, actuellement propriété de Robert Neu.

Mais les vacances finies, il fallut retourner au collège. Très vite, je fus remis dans le bain. Le jour de l’Epiphanie me fit oublier les vacances car tous les élèves eurent droit à une part de la galette des rois. C’était la première fois de ma vie que je vécus cet évènement. J’ignorais que trois fèves étaient cachées dans la galette. Je fus le premier à en découvrir une et le père qui nous surveillait au réfectoire me fit monter sur l’estrade en compagnie des deux autres chanceux. Et, ô comble de ma joie, comme j’étais le plus jeune, j’eus droit à une part supplémentaire de galette après la pose des couronnes des rois sur nos têtes.

Un peu plus tard, la grippe se mit à faire des ravages parmi élèves, frères et pères. Comme je ne connaissais rien à cette maladie, je demandai des explications aux plus âgés. Leurs réponses (mal de tête, fièvre, lassitude, douleurs dans tout le corps) me furent de peu de secours. C’était à midi. Le soir, en prenant place à la table pour souper, je me sentis tout bizarre. La tête me tournait et je n’avais aucune envie de manger. Le père de surveillance s’approcha de moi, tâta mon front et me fit conduire à l’infirmerie où on diagnostiqua la grippe.

Je fus emmailloté des pieds au cou, bras compris, dans des draps bien trempés dans de l’eau chaude et mis à la diète. Cette opération fut répétée de jour comme de nuit, plusieurs fois. Au bout de trois jours, la fièvre avait bien diminué et j’eus droit à des oranges et du lait chauffé. Peu à peu, la nourriture devint plus consistante, et après huit jours, j’étais rétabli et déclaré apte à retourner en classe. Je fus le dernier malade. Pendant la période des soins, il fallut se laver avec du savon noir et le frère infirmier eut beaucoup de mal à me convaincre que ce savon ne me ferait pas ressembler à un nègre !

Le soir du Jeudi-Saint, je fus choisi pour figurer un des douze apôtres dont les pieds seraient lavés pendant l’office. Je refusai catégoriquement car je n’avais pas lavé les miens le matin et je craignais qu’ils ne sentissent pas bon et que j’eusse une punition.

Bientôt Pâques approcha. Nous étions encore au collège pour y célébrer cette fête de la Résurrection de Jésus. Après la messe solennelle, les plus jeunes élèves furent invités à chercher les œufs de Pâques cachés dans le gazon et sous les petits sapins qui bordaient la cour. Quelle joie ! Jamais je n’avais connu une telle fête !

Pendant les vacances passées à Hutting, je pus constater l’énorme différence du niveau de vie ici avec le collège. La toilette se faisait pour tous les membres de la famille dans la cuisine où l’eau coulait sur l’évier de grès grâce à la pompe actionnée à la main. Pour avoir de l’eau chaude, il fallait la chauffer sur la cuisinière. Ma mère et ma sœur attendaient que tous "les hommes" fussent au lit pour faire leur toilette. Nous ne disposions pas encore de l’électricité, donc pas de radio ! Pourtant, la ligne électrique passait à quatre cents mètres environ du hameau. On s’éclairait avec une lampe à pétrole dans la cuisine et un lustre à pétrole dans la salle à manger, la "Schdobb". Les W-C étaient situés à l’extérieur, à l’arrière de la maison. C’était un assemblage de planches qui n’incitait personne à s’y s’attarder en hiver.

Dès le printemps, nous profitions beaucoup de la cour du collège pour jouer surtout à cache-cache. Nous savions tous qu’il était interdit de franchir la limite des petits sapins de la cour. Tout à la joie de ce jeu, après avoir vérifié que personne n’était là pour nous surveiller, nous nous glissâmes, deux camarades et moi, derrière les sapins. Le soir, avant le repas, le père-préfet responsable de la section des petits, demanda aux désobéissants de se dénoncer. A la première injonction, personne ne se leva. A la deuxième, les deux camarades fautifs se levèrent, mais pas moi, croyant être sûr de ne pas avoir été vu. Le père me prit alors au collet et me fit asseoir à une table inoccupée. Ce soir-là, je n’eus rien à manger, mais cela n’était pas prévu dans la punition. C’est seulement à la fin du repas que le père remarqua cette anomalie. C’était mon cousin Charles, le neveu de mon père, qui avait tout bonnement oublié de me servir. Ne l’avait-il pas fait exprès ?

Le jeudi après-midi, si le temps le permettait, on allait se promener en groupe, sous la direction du père responsable, ou bien on pratiquait des jeux dans la cour. Les promenades nous menaient en direction de Bonne Fontaine ou de l’autre côté, vers Bois de Chêne. Bonne Fontaine était un lieu de pèlerinage niché dans un joli cadre de verdure, géré par les Franciscains et où coulait une source miraculeuse.

De grands jeux collectifs à thème étaient aussi organisés pendant les promenades. Un jour, on nous emmena sur un terrain vague où poussaient à foison des genêts très fleuris. Nous fûmes partagés en deux équipes. Chacun d’entre nous reçut, pour le bras gauche, un brassard dans lequel on fichait une bande de papier journal pliée plusieurs fois. Quelques grands élèves en eurent deux, c’était les officiers. Ils ne pouvaient être attaqués que par des gradés comme eux, mais ils pouvaient agresser de simples soldats à une bande. Celui qui se faisait arracher la bande de papier était considéré comme prisonnier et ne pouvait plus combattre. Il devait alors se rendre à un endroit désigné d’avance qui figurait le camp de prisonniers. « Que voilà un beau jeu », me dis-je !

Les touffes de genêts étaient idéales pour s’y cacher et surprendre un adversaire inattentif. Le camp gagnant serait celui qui aurait fait le plus de prisonniers. Tout à coup, je découvris une nichée de levrauts blottis dans une touffe de genêts. Qu’ils étaient mignons ! Un camarade de mon camp me rejoignit, mais cette distraction causa notre perte, nous fûmes faits prisonniers. De toute façon, notre groupe avait déjà perdu la bataille.

Promenade en bon ordre !

Le troisième trimestre fut marqué par l’ordination de plusieurs prêtres un dimanche matin. L’après-midi fut marqué par la confirmation de quelques élèves, dont moi. J’eus l’honneur de servir la messe d’ordination célébrée par un évêque. Mon rôle était de tenir parfois la crosse de l’évêque et de porter le coussin sur lequel reposait la mitre, quand il ne la portait pas. J’étais fier ! Le moment le plus émouvant était celui où les futurs prêtres étaient allongés sur le sol, devant l’autel, face à terre, jambes et bras allongés tandis que l’on chantait la litanie des saints en latin. L’après-midi m’a moins marqué car je ne savais pas trop ce que signifiait cette "confirmation". Ce n’est que plus tard que je compris : on affirmait vouloir vivre en chrétien, on renouvelait les vœux de baptême. Bien sûr, le menu de cette fête était exceptionnel et tout le monde était ravi.

La chapelle est sobre et lumineuse.

Les deux confessionnaux sont visibles au début de la nef.

Le chœur est entouré de plusieurs absidioles, avec autel,

permettant à plusieurs pères de dire leur messe simultanément.

En cours de promenade, nous chantions et chacun avait son fascicule de chant, sauf les plus âgés. Je me souviens avoir croisé un jour un groupe de jeunes qui portaient tous une casquette aux parements dorés avec l’inscription EPS (Ecole Primaire Supérieure). Ces jeunes devaient passer l’examen du Brevet Supérieur qui permettait, après concours d’être admis à l’Ecole Normale d’Instituteurs. J’étais un peu jaloux de cette belle casquette.

Vers la fin du troisième trimestre, nous fûmes mis au courant du danger de la guerre qui se préparait suite aux agissements de Hitler. Toutes les vitres et les ampoules furent badigeonnées d’une peinture d’un bleu foncé. On organisa des exercices d’évacuation du collège de jour et de nuit pour aller se réfugier dans le sous-sol. Aujourd’hui, je me demande si cela aurait servi à quelque chose. Et l’année scolaire terminée, je rentrai à Hutting.

Année scolaire 1959-1960.

Les élèves et la communauté éducative (10 pères, 3 frères et 2 laïcs).

La guerre arrive

Au mois d’août, les craintes d’une guerre imminente se précisèrent. Une lettre du collège de Phalsbourg nous pria de retirer nos affaires personnelles restées là-bas. Ce fut un long voyage à travers tout le département. Hutting, Phalsbourg, Lutzelbourg, Metz, Bouzonville, où ma mère et moi passâmes la nuit. Le lendemain, retour par Hargarten, Béning et Sarreguemines, pour revenir à Kalhausen. Pourquoi ce voyage à travers le département ? Tout simplement pour récupérer mes affaires et aussi revoir la famille avant la guerre.

Au cours du même mois, mon beau-père Eugène et moi, nous nous rendîmes à Aulnoy-sur-Seille où les services de la Préfecture s’étaient repliés. Nounou Emile y était chef de bureau. Tante Gabrielle nous apprit qu’en cas d’invasion allemande, leur famille serait obligée de rejoindre Nancy. Comment se présentait l’avenir ? Personne ne pouvait le savoir.

Et la catastrophe arriva. Le 1er septembre 1939, toutes les localités situées dans une bande de 15 kilomètres de large environ le long de la frontière reçurent l’ordre d’évacuation. Il fallait tout quitter. On ne pouvait emmener que le strict nécessaire. Mais nous avions encore de la chance dans le malheur, car nous disposions d’une charrette et de vaches pour la tirer. Mon beau-père Eugène et le chef de gare de Kalhausen étaient réquisitionnés pour organiser le trafic des trains de l’armée.

Dans la soirée, tous les habitants de Kalhausen se rassemblèrent sur la place du village, devant l’église. Le maire et les conseillers municipaux pointèrent les membres de chaque famille. Contrairement aux habitants de Kalhausen qui rallièrent Réchicourt-le-Château pour embarquer dans des trains en direction de la Charente, nous rejoignîmes Drulingen, puis Phalsbourg et enfin Dannelbourg. Ce village n’avait pas été évacué. Comme mon beau-père Eugène possédait une moto, il retourna à Kalhausen avec le chef de gare pour y organiser les transports militaires. Nous ne restâmes que trois ou quatre semaines sur place. Nous étions logés dans une petite maison où nous nous sentions à l’étroit. A l’époque, les vacances d’été se terminaient le 30 septembre. Les salles de classe étaient d’ailleurs occupées par des soldats.

Au début de notre séjour, nous étions ravitaillés par la commune qui avait organisé une "popote" où j’allais chercher le repas de midi. Ce n’était pas extraordinaire comme menu ! Désœuvrés, Armand et moi, nous errions de ci de là. Un jour, un joli tas de rondins de sapins nous donna l’idée de construire une cabane dans le verger qui faisait suite au potager, non loin de l’orée de la forêt. Mais, ô malheur, nous ignorions que ce bois était réservé pour être vendu aux enchères et trois ou quatre jours plus tard, à notre grand regret, nous dûmes remettre ces rondins à leur place : il n’en manqua aucun !

Beau-père Eugène et son chef de gare étaient maintenant affectés à la gare de Diemeringen. Nous déménageâmes avec nos quelques affaires dans un logement exigu se composant d’une cuisine et de deux chambres, situé à Mackwiller. Entre temps, il avait réussi à ramener de Kalhausen la plus grande partie de notre mobilier et nos affaires. Et il fallut retourner à l’école primaire de ce village qui en comptait deux : une catholique et une protestante. Chacune de ces écoles ne comptait qu’une seule classe regroupant les élèves de six à quatorze ans. A l’époque, surtout en Alsace, il ne fallait pas mélanger les religions !

C’était une maîtresse déjà âgée qui était chargée de l’école catholique. Je fus affecté au cours de fin d’études ainsi qu’un autre élève également réfugié et dénommé René, comme moi. Nous étions assis côte à côte, au dernier rang, à côté de quelques filles. Notre famille habitait dans un écart du village, sur la route de Diemeringen à Durstel. C’était la dernière maison.

Tous les immeubles (maisons, granges, hangars) fourmillaient de soldats. Or la "popote" militaire fonctionnait dans un bâtiment ouvert sur un côté, tout près de notre logement. Quand j’étais libre, je distribuais les rations dans les gamelles de ces militaires dépaysés dont certains étaient de race noire et étaient venus des colonies pour défendre leur "patrie".

Un soir, le menu était constitué d’une bouillie de riz chocolatée guère appréciée de ces pauvres hères. Et le reste, une grande marmite pleine, me fut donné par le cuisinier. Nous, les enfants, nous nous sommes régalés pendant trois jours de cette délicieuse manne.

Je fis aussi connaissance d’un abbé en tenue militaire qui m’aimait bien. Il m’offrit un jour des tartines de rillettes délicieuses, "fabriquées maison", c’est-à-dire sur place, par un soldat qui avait tué un cochon certainement récupéré dans la zone évacuée. J’étais aussi garçon de courses pour acheter

du "pinard" à l’épicerie. Le vin se vendait à l’époque en vrac, dans un récipient apporté par le client. Parfois je recevais quelques piécettes d’un à dix centimes qui me permettaient d’acheter des gâteries : abricots séchés, cacahuètes, bonbons…

Entre midi, les soldats occupaient la salle de classe pour écrire des lettres à leur famille. La maîtresse n’appréciait guère et se plaignit plusieurs fois à leur chef pour désordres, papiers sur le sol…Mais les vrais fautifs étaient certains élèves, qui profitaient du départ des soldats pour entrer dans la salle de classe et y faire de bêtises dont étaient ensuite accusés les hommes de troupe.

Cette période était excitante pour moi et mon camarade René, car du point de vue intellectuel, nous dépassions largement les autres élèves. La maîtresse m’avait baptisé René 1 et mon camarade était René 2, elle avait enfin compris qu’en appelant René, tous les deux se levaient et aucun ne savait à qui cela était adressé.

Un jour, la maîtresse m’interrogea sur la formation du pluriel des noms. Aussitôt, René 2 me souffla : « Deux s ! » C’est la réponse que je donnai et la punition tomba aussitôt : « 50 fois. Pour former le pluriel, on n’ajoute qu’un seul s. » Puis René 2 fut interrogé sur la formation du féminin et sa réponse fusa : « Deux e, mademoiselle ! » Lui aussi écopa de 50 fois. Les filles se marraient en douce, tête baissée.

Comme la maîtresse profitait de la récréation pour monter dans son logement de service, nous étions sans surveillance. Un jour, quelqu’un eut l’idée de visiter pendant la récréation, un "bunker" situé non loin de l’école. Les petits ne furent pas mis au courant de ce projet. Tous les grands s’éclipsèrent donc discrètement pour faire la connaissance approfondie d’une casemate, ce qui demanda un certain temps, car les deux René ne manquèrent pas de faire étalage de leurs connaissances au sujet des meurtrières, du béton armé et du blindage des ouvertures.

Mais quand notre équipe rejoignit enfin l’école, la récréation était terminée depuis longtemps et la maîtresse "s’arrachait les cheveux" au sujet de la mystérieuse disparition d’une partie des élèves. Nous fûmes sévèrement réprimandés et nous promîmes avec conviction de ne plus jamais recommencer, non sans expliquer auparavant le but pédagogique de notre escapade.

Notre chère maîtresse détestait l’odeur des cacahuètes. Grâce à "mes pourboires" d’origine militaire, tous les grands profitaient d’en manger avant l’entrée en salle de classe. Toutes les haleines étaient infectes et elle n’arrivait pas à trouver l’origine de cette "épidémie" qui avait gagné les grands.

J’étais "riche" par rapport aux autres, car je me faisais aussi de l’argent de poche, en tant qu’enfant de chœur à l’occasion de baptêmes, non seulement à Mackwiller, mais aussi dans les villages voisins de Thal-Drulingen et Berg. Le curé, qui habitait Thal et qui desservait aussi Mackwiller, avait appris par l’aumônier militaire que j’avais été élève du collège Saint Antoine de Phalsbourg. Il se proposa de me donner ainsi qu’à l’autre René, des cours de latin. Pour moi, c’était une initiation, je ne connaissais que le latin d’église, plutôt de servant de messe, que je répétais bêtement sans le comprendre.

Chaque jeudi matin, je filais à bicyclette (un vieux "clou" !) jusqu’à Thal, situé malgré son nom sur une colline, alors que Berg se trouve dans la vallée ! Les cours de latin duraient deux heures et ne coûtaient rien. Et moi, j’étais heureux !

Le curé m’avait aussi chargé de former des enfants de chœur à Mackwiller. Cette fonction me plut beaucoup. Le jeudi après-midi donc, je leur apprenais le vocabulaire latin en usage lors de la messe et faisais des exercices pratiques dans la petite église, en jouant le rôle du prêtre. Or, un jour, notre maîtresse fit irruption dans l’église et que vit-elle ? René 1 encensant l’autel et bénissant des paroissiens imaginaires au moyen du goupillon en disant : « In nomine patris et filii et spiritus sancti. », les apprentis servants de messe répondant : « Amen. » Cette bonne dame cria au blasphème et s’en ouvrit au curé qui, après quelques explications de ma part confirmées par mes camarades, éclata de rire devant la maîtresse médusée.

Puis arriva le jour de la Communion Solennelle à Thal, pour les trois paroisses. C’était bien sûr moi, le chef des enfants de chœur. Après la messe, alors que je m’apprêtais à rentrer à la maison, sachant que je devais de toute façon revenir dans l’après-midi pour les vêpres, le curé m’invita à rester déjeuner dans une des familles concernées par la Communion. La famille s’est montrée si accueillante, si sympathique que je ne pus refuser. Le menu de la journée était simple, mais délicieux : bouchées à la reine, pot-au-feu au gros sel, le tout accompagné de salades, puis le soir, coq rôti au four accompagné de légumes, sans oublier chaque fois les desserts : gâteaux, tartes et fruits. Je fus choyé par la famille et j’eus même droit à un verre de liqueur ! Le soir, après le dîner, je rentrai à Mackwiller, heureux et comblé, sur mon vieux biclou.

Beau-père Eugène et le chef de gare s’absentaient souvent avec la moto. Un jour, ils rentrèrent avec une automobile, chose rare pour l’époque. D’où provenait-elle ? Je ne saurais le dire. Toujours est-il qu’ils firent alors un voyage à Paris. Je croyais rêver. Paris ! Quel évènement ! Au retour, ils racontèrent leur séjour dans la capitale. D’après leur récit, il me sembla que leur principal but de voyage avait été "les Folies Bergères" et "le Moulin Rouge". Je ne pouvais pas m’imaginer ce que c’était, car la télé et les magazines n’existaient pas.

L’hiver 39-40 était rude et les deux ruisseaux étaient saisis par la glace, ce qui nous permit de les franchir sans problème pour raccourcir le trajet de l’école. Un jour pourtant, la glace céda et mes pieds furent trempés. J’en étais quitte pour revenir à la maison me changer et rattraper le retard. Armand avait eu plus de chance, il était passé sans encombre.

Le printemps arriva et je trouvai une nouvelle occupation : la pêche aux goujons que j’avais observés à travers l’eau cristalline, sur un banc de sable. C’était une méthode de pêche originale : on disposait au fond de l’eau une bouteille dont le fond avait été coupé, ouverture vers l’amont. Le goulot était obstrué par un bouchon de liège et une ficelle était attachée à la bouteille. Un bout de pain était placé dans la bouteille et servait d’appât. Quand je jugeais que le nombre de goujons dans la bouteille était suffisant, je tirai un coup sec sur la ficelle et la bouteille atterrissait sur l’herbe. Je recommençais plusieurs fois pour avoir la quantité de poissons suffisante pour une friture. Après le nettoyage des poissons, ma mère nous préparait une bonne friture dont tout le monde se régalait.

Le mois de mai arriva et fut celui qui nous causa les premiers soucis de la guerre, après ceux de l’évacuation. Jusque là, on avait parlé de "Drôle de Guerre", car rien ne s’était encore passé dans notre région. Mais là, les Allemands avaient envahi la Hollande, la Belgique et la menace d’une attaque contre la France se précisait. Des avions ennemis sillonnaient déjà le ciel et les masques à gaz civils devaient accompagner toute personne circulant dehors. Un jour, un avion ennemi survola notre maison et aussitôt les soldats tirèrent dans sa direction, tout en blaguant. Je me posais des questions :

« C’est ainsi qu’on fait la guerre ? » Et l’avion disparut.

Une autre fois, des "Messerschmitt" manoeuvraient dans le beau ciel bleu de mai. Nous, les enfants, conformément aux instructions reçues, nous enfilâmes notre masque à gaz. Nous ressemblions à des bêtes curieuses. Mais imaginez la peur de notre chère maîtresse, en nous voyant ainsi défigurés, faire irruption dans la salle de classe. Ce fut un tollé général ! Tout de suite, après nos explications, elle décida de nous renvoyer à la maison, vu le danger potentiel pour ses élèves.

Le lendemain, tout était calme et nous reprîmes "courageusement" le chemin de l’école. L’après-midi, les grands (les 12-14 ans) eurent à dessiner de mémoire une fraise avec son feuillage. Or, au cours du trajet vers l’école, une des filles qui habitaient avec nous l’écart de la route de Durstel, nous avait raconté qu’elle allait jouer un petit tour à cette bonne demoiselle d’institutrice. A la fin de l’exercice de dessin, assise à son bureau, l’institutrice se mit à contrôler l’exécution artistique de la fraise. Lorsque mon tour arriva, elle trouva que ma fraise ressemblait plutôt à une pomme, vu sa taille. J’étais outré ! Soudain, elle bondit de sa chaise, tout en criant :

« Mon Dieu, mon Dieu, ça me démange de partout ! » Et elle se mit à se gratter le dos, le cou, la poitrine…

« Rentrez immédiatement à la maison, mes enfants ! Pas de devoirs.»

Bien sûr, elle ne fut pas obligée de le répéter deux fois. Que s’était-il passé ? La fille en question avait ouvert une petite boîte contenant des fourmis qui ne demandaient pas mieux que de se promener partout, surtout sur le corps de notre maîtresse, provoquant des démangeaisons. Comme nous avons ri sur le chemin du retour !

N’empêche, notre bonne maîtresse a su me donner le goût de la lecture. Elle choisissait toujours un livre dans la bibliothèque et lisait à la classe le début de l’histoire. Puis elle demandait qui voulait lire le livre pour connaître la suite. Je levais souvent le doigt et je dévorais le livre en une soirée. J’en reprenais un autre le lendemain. C’est ainsi que je devins "accro" à la lecture.

La période allemande

L’arrivée des Allemands

Un beau jour, les soldats français nous quittèrent, pour aller où ? Personne ne le savait. Le chef de gare et beau-père Eugène nous apprirent que les Allemands étaient tout proches. Je pensais les voir arriver de Diemeringen, mais ils vinrent de Durstel. Je n’y comprenais plus rien, ce n’était pas de ce côté qu’ils devaient venir. Comment expliquer cette surprise ? Tout simplement par l’invasion de la Belgique, pourtant pays neutre. Ils avaient envahi le nord de la France et prenaient donc les troupes françaises de la ligne Maginot à revers. Et les soldats français avaient reçu l’ordre de se replier. Tout cela, je ne le compris que plus tard, lorsque je pus me documenter.

Je me trouvais devant la maison de Mackwiller, lorsqu’une moto avec side-car s’arrêta. Deux soldats allemands en descendirent et, claquant des talons, le bras tendu à hauteur des yeux et le corps droit, me saluèrent d’un tonitruant « Heil Hitler ! » L’un d’eux devait être un officier et il s’adressa à moi dans sa langue natale, mais je ne comprenais pas grand-chose. Le propriétaire de notre maison arriva alors et les reçut fort aimablement, ce que j’eus du mal à comprendre. Moi, j’observais nos ennemis d’abord avec circonspection, mais je l’avoue franchement, ils me firent ensuite bonne impression : ils étaient bien habillés, ils étaient polis, ils avaient l’air aimable. Les soldats français que j’avais appris à connaître, au contraire, n’étaient pas à leur hauteur avec leur tenue débraillée, leurs bandes molletières et leur grand manteaux brun. Les Allemands étaient vêtus correctement et proprement : bottes lustrées, mains gantées, fière casquette sur la tête…et non ce calicot porté négligemment !

Voici donc les Allemands sur place ! Quelques jours plus tard, nous déménageâmes à Diemeringen, dans une maison plus spacieuse située en direction

de Wingen. Il n’y avait plus classe, je m’ennuyais fermement et j’en profitais pour découvrir le bourg et ses alentours.

Le retour à Hutting

Quelques semaines plus tard, fin août 40, beau-père Eugène annonça que le retour à Kalhausen était autorisé. Nous retrouvâmes enfin, après pratiquement un an d’absence, notre maison de Hutting qui heureusement n’avait pas subi de dégâts. Grâce à son emploi de cheminot et sa présence fréquente sur les lieux, il avait pu surveiller la maison et préserver ainsi le mobilier restant. Nous avons donc eu peu de dédommagements de guerre par rapport à d’autres familles qui rentrèrent plus tard et retrouvèrent leur demeure saccagée. Désormais nous étions, pour un moment, les seuls habitants de Hutting.

Ce fut pour nous, les enfants, l’occasion de fouiner un peu partout. Devant l’église de Kalhausen, sur la place du village, traînait une belle bicyclette abandonnée. Je voulus me l’approprier, mais ma mère me l’interdit fermement. Elle, par contre, en profitait pour s’accaparer de certaines choses qui l’intéressaient. "Fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais.", aurait pu être sa morale.

Nous devions subvenir à nos besoins par nos propres moyens. Au village abandonné, il n’y avait encore rien. Par contre, en Alsace Bossue, à Diemeringen, qui n’avait pas été évacué, on pouvait trouver de tout. Chaque semaine, je devais me rendre à vélo à la brasserie de Lorenzen, distante d’une douzaine de kilomètres, pour y acheter un bidon à lait plein de morceaux de levure de bière destinée à la fabrication de belles miches de pain qui se conservaient à la cave pendant une semaine.

Je pédalais allègrement sur un vieux "biclou", regrettant amèrement ne pas posséder le beau vélo de la place de l’église. Et plus d’une fois, je revenais

de mon voyage, trempé jusqu’aux os par des averses orageuses.

A Hutting bivouaquaient des soldats allemands gardant des prisonniers français chargés de réparer le pont de chemin de fer qui avait été démoli pour empêcher les Allemands d’avancer. Parmi ces Français, il y avait quelques hommes de couleur "café" qui étaient venus en France pour défendre leur "patrie". Tous ces prisonniers souffraient de faim et de soif. Parfois, je leur apportai quelque nourriture et de l’eau. Les Allemands me laissaient faire sans rien dire. Certains prisonniers étaient prêts à donner n’importe quoi pour un peu de nourriture, mais je ne me laissai jamais aller à ce troc honteux.

Entre temps, je parlais déjà un peu l’allemand courant. Un jour, un gradé allemand me demanda si mon beau-père battait ma mère. Je tombai des nues et restai muet. Sur sa demande réitérée, je répondis avec conviction n’avoir jamais remarqué pareil comportement de la part d’Eugène. Je ne voyais pas mon beau-père battre ma mère, il était très gentil avec les enfants. Ce n’est que récemment que ma sœur Yvette me donna des explications. Selon elle, ma mère provoquait son mari et il en arriva parfois à de telles réactions. Pourquoi ? Parce qu’elle voulait hériter de son mari pour ses enfants. En effet, la maison de Hutting était un bien personnel d’Eugène, qu’il avait hérité de ses parents et nous, les enfants, n’avions aucun droit, puisqu’il n’était pas notre père.

Ainsi, elle faisait tout ce qui était possible pour qu’elle soit déclarée héritière de la maison en cas de décès de son mari et elle obtint ce qu’elle voulait.

Un acte notarial retrouvé après la mort de ma mère le confirme.

Une autre civilisation commence

Les habitants du village revinrent en septembre 40 et trouvèrent leur maison saccagée. Les troupes françaises avaient brûlé tout ce qui pouvait l’être : meubles, stock de bois, poutres du toit, planchers, car l’hiver avait été rude. De plus, beaucoup de soldats provenaient de régions au climat plus doux. Théoriquement, cela était strictement interdit, mais vu les circonstances, c’est explicable.Toute guerre a inévitablement des conséquences anormales.

Nos soldats détruisaient et volaient, alors qu’ils étaient censés protéger nos biens et nous défendre… et pendant ce temps on incitait les Français à leur envoyer des gants, des chandails, des sous-vêtements chauds…

La "Volksschule", l’école du peuple, démarra aussitôt en septembre. L’instituteur allemand nous initia à la lecture et à l’écriture gothiques, ce qu’on appelle la "Spitzschrift" ou "Sütterlin". Ce ne fut pas facile pour beaucoup d’élèves, mais je m’en sortais très bien. Je sais actuellement encore lire

cette écriture, et un peu moins l’écrire à cause des majuscules.

|

L’école était meublée de mobilier hétéroclite récupéré un peu partout : les chaises, les bancs, les tables étaient tout, sauf du mobilier scolaire. Tout avait aussi disparu pendant la Drôle de Guerre. Chaque semaine, je devais me rendre à vélo à Rohrbach pour y chercher des fascicules spécialement imprimés pour les écoliers mosellans et appelés "Der Schulhelfer", l’aide scolaire, en vue de l’acquisition et de la pratique de la langue allemande qui a une tout autre structure "phraséologique" que la langue française. Exemple : le participe passé est rejeté à la fin de la phrase (J’ai mangé du pain. Ich habe Brot gegessen.). Cette revue était d’abord rédigée dans les deux langues, puis uniquement en allemand. La germanisation était en route !

Je me rappelle d’une leçon de géographie pour la section des grands : le maître nous parla du Rhin,"Vater Rhein" : sa source, l’altitude, les pays traversés ou longés, les villes arrosées, son estuaire, sa longueur…Bref, c’était un cours magistral, au contenu très développé. Tout cela, sans aucun document, sans photos, sans carte. Après la leçon, chaque élève devait reprendre, par écrit, sur l’ardoise, certains détails de la leçon. Puis le maître contrôla les réponses. Presqu’aucun élève n’avait noté quelque chose de cohérent. Le premier élève contrôlé demanda mon ardoise pour répondre, puis le second. Au troisième, le maître remarqua que c’était toujours le même texte. Il flaira la supercherie, saisit l’ardoise et se mit en quête de trouver celui qui ne possédait plus son ardoise. Bien sûr c’était moi, le coupable. J’eus droit à un beau sermon sur la tricherie et il réprimanda les autres pour leur inattention. Je ne fus pas puni et à la fin de l’année scolaire 1940-1941, il me fit admettre à la "Oberschule " de Sarreguemines, au lycée, dans la " Klasse 1" la sixième.

L’Oberschule comptait huit années de scolarité pour obtenir l’ "Abitur", l’équivalent du baccalauréat : Klasse 1, la 6°, Klasse 2, la 5°, Klasse 3, la 4°, Klasse 4, la 3°, Klasse 5, la 2°, Klasse 6, la 1ère, Klasse 7, la préterminale, Klasse 8, la terminale. Les élèves aux résultats insuffisants étaient éliminés au fur et à mesure.

Les notations se faisaient ainsi : 1, "sehr gut" (très bien), 2, "gut" (bien), 3, "befriedigend" ou "zufriedenstellend" (satisfaisant), 4, "ungenügend" (insuffisant). Auparavant, il existait un 4, "ausreichend" (passable) et un 5," mangelhaft" (insuffisant).

Après 1943, les élèves, à partir de 16 ans révolus, devaient servir dans le "Luftwaffenschutz", auxiliaire de la "Flak ", la DCA allemande (la Défense contre Avions).

L’Oberschule de Sarreguemines était aussi fréquentée par des lycéens provenant du land de Sarre (Saarland) et habitant des localités proches de Sarreguemines et situées dans les vallées de la Sarre et de la Blies. Certains professeurs étaient d’origine mosellane ou alsacienne et poursuivaient leur carrière, malgré l’annexion : Braun, Cichoky (lettres), Sonntag (mathématiques), Muller (anglais), Hiegel (histoire-géographie).

Cette première année de lycée ne fut pas catastrophique pour moi, puisqu’à la fin de l’année scolaire, je fus admis directement en troisième année. Que dire des professeurs ?

La plupart étaient très corrects. Le professeur principal, Monsieur Welsch, nous enseignait l’anglais et l’allemand. Je me rappelle d’un sujet de rédaction :

"Großmutter erzählt ein Märchen." (grand-mère raconte un conte).

J’obtins une très bonne note pour avoir bien cadré l’histoire dans la pénombre du soir, à la lueur du feu dans la cheminée. Pendant les cours d’anglais, il en reçut des postillons dans la figure, quand il nous enseignait la prononciation du son "th", le bout de la langue devant s’insérer entre les deux rangées de dents !

Les programmes n’étaient pas chargés et les devoirs demandaient peu de temps. Les cours débutaient à 8 heures pour se terminer à 13 heures, tous les jours, du lundi au samedi. Le matin, à 6 heures et demie, je prenais le train à la gare de Kalhausen, en compagnie des ouvriers et employés qui travaillaient à Sarreguemines. Les lycéens qui arrivaient au lycée en avance sur l’horaire trouvaient accueil dans la salle de musique où trônait un piano à queue fermé à clef bien entendu. Il n’y avait aucune surveillance et je puis affirmer qu’en général on se tenait tranquille, car on craignait la discipline allemande. Il en était de même tant qu’un professeur n’était pas encore arrivé.

L’hiver 42-43 fut très dur et une couche de neige de près d’un mètre recouvrait le sol et resta jusqu’en février. Nous construisîmes, dans les prés, des igloos au moyen de grosses boules de neige taillées à la bêche en forme de parallélépipèdes. Les igloos n’étaient pas fermés au sommet et des meurtrières étaient pratiquées dans les murs pour pouvoir observer "l’ennemi" sans danger. Il y avait deux camps, les défenseurs et les assaillants. Le combat commençait au signal. Tout "soldat" touché par une boule de neige était considéré comme mort et devait cesser le combat. Le gagnant était le dernier survivant !

Une autre de nos activités préférées était la "navigation" sur l’Eichel, rivière qui passait à Hutting. A notre retour de l’évacuation, nous avions trouvé dans la nature des caissons en métal renfermant encore des munitions pour mitrailleuses. Nous les avions vidés de leur contenu et fait exploser plusieurs de ces bandes de balles en les jetant dans le feu. Ces jeux stupides nous furent interdits par nos parents à cause du danger, mais les caissons devinrent des embarcations de fortune, pour notre plus grand plaisir. Avec six caissons, arrimés entre eux, deux par deux, nous fabriquions un radeau qui nous permettait de naviguer sur les mares formées par les inondations ou les fortes pluies, et même sur l’Eichel. Une latte en bois nous servait alors de rame.

Pour nous, tout se passait bien, mais il en fut autrement pour notre copain Raymond Herrgott. Un jour, alors qu’il s’adonnait à la navigation sur une mare, l’un de nous lui cria : « Attention, l’eau rentre par l’arrière ! »

Il se pencha alors vers l’avant et l’eau rentra par la proue. Il fit alors exprès de se balancer plusieurs fois d’avant en arrière, de sorte que l’embarcation prit l’eau et sombra. Raymond prit pied dans la grande flaque d’eau, fier d’avoir pu sauver son embarcation, mais trempé jusqu’aux os. A la maison, une bonne paire de claques fut la réponse à son naufrage, mais il ne s’en offusqua pas.

Quelques jours plus tard, il connut encore une fois les périls de la navigation. Lui et moi, nous naviguions paisiblement sur l’Eichel. Soudain, il voulut satisfaire un besoin naturel et décida d’accoster sur la rive gauche, moins escarpée que la droite. Il se dressa dans l’embarcation et agrippa une branche de saule. Mais ce mouvement chassa l’embarcation vers le milieu de la rivière et voilà mon Raymond, accroché à sa branche et les jambes dans l’eau ! La branche pliait de plus en plus, sous le poids, et Raymond s’enfonçait de plus en plus dans l’eau froide de ce mois d’octobre. Finalement, elle céda et Raymond se retrouva dans l’eau jusqu’à la poitrine. Pour retourner sur la rive droite et pouvoir rentrer à Hutting, il dut faire un détour et traverser la rivière sur un tronc d’arbre providentiellement tombé en travers. Il se tira de cette mésaventure avec une bonne bronchite et aussi une raclée mémorable qui lui fit passer l’envie de jouer au capitaine de bateau.

Notre joyeuse troupe insouciante. Le plus grand, c’est moi.

Le lendemain commençait un travail dégoûtant pour moi. Il me fallait plonger la main dans la masse de grenouilles devenue visqueuse à cause de la bave secrétée pendant la nuit et attraper les bêtes. Prenant les grenouilles une par une, par les pattes postérieures, je les assommai en les frappant sur un billot de bois. Puis, au moyen d’une hachette, je séparai les pattes arrière du tronc. Ce travail terminé pour toutes les bêtes, je dépeçai les membres en tirant sur la peau, depuis le haut des cuisses jusqu’aux pattes. Enfin, il fallait nettoyer, laver et saler ces précieuses cuisses de grenouilles. Ma mère n’avait plus qu’à les faire frire et nous nous régalions de ce mets délicieux.

Une autre activité spécifique nous occupait encore en automne, après la récolte du regain, c’était la garde des vaches dans les prés, le plus souvent, entre le chemin de fer et l’Eichel. Comme le temps devenait frisquet, nous en profitions pour allumer un feu avec du bois mort et nous régaler au moyen de pommes de terre chipées dans un champ voisin et cuites dans les braises. Mais les pommes et les quetsches, préparées de la même façon, étaient bien meilleures.

Lien vers le dossier de l'A.H.K "La pâture"

Les bombardements

Déjà, dans la nuit du 2 septembre 1942, le quartier de l’église de Sarreguemines fut gravement endommagé par 60 à 70 bombes et une mine aérienne qui provoquèrent la destruction de 27 maisons, l’endommagement grave de 53 autres et la mort de 7 personnes. En outre, 143 personnes furent blessées, dont 20 grièvement.

Le 4 octobre 1943, nous, les élèves du lycée, nous vécûmes un terrible bombardement sur Sarreguemines. Nous étions réfugiés dans l’abri souterrain aménagé sous le monticule où s’élèvent actuellement les nouveaux bâtiments du lycée Jean de Pange. Soudain, la lumière s’éteignit et le sol trembla sous nos pieds pendant plusieurs minutes, ce qui augmenta notre angoisse dans le noir complet. Ce bombardement dura de 10h 55 à 11h 35, faisant 132 morts, 73 blessés graves et 236 blessés plus légers. Je me rappelle ces écoliers allongés dans leur cercueil et recouverts d’un drap blanc dont seule émergeait la tête. C’était des élèves de l’école de la Sarre située Chaussée du Louvain, sur la rive gauche de la Sarre. Pauvres victimes d’une guerre impitoyable ! Il semble que les trois ponts et les usines étaient particulièrement visés.

Après le bombardement, nous fûmes renvoyés à la maison. Par curiosité, je suis allé voir les dégâts dans l’actuelle zone piétonne. L’emplacement des Nouvelles Galeries était effondré. Tous les réfugiés de cet abri moururent soit par blessure, soit par noyade, car les conduites d’eau s’étaient rompues. En face de l’ancien cinéma Eden et des chaussures Bata, une maison s’était écroulée et des gens hurlaient. J’en avais assez vu et entendu et décidai de rentrer rapidement.

Je me rendis alors à la gare où j’appris que la circulation des trains était interrompue, les voies ferrées ayant été endommagées. Il ne me restait plus qu’à regagner Hutting à pied, soit une quinzaine de kilomètres. Avant d’arriver à la gare de Kalhausen, je me rendis au poste d’aiguillage où travaillait mon beau-père. Comme il fut heureux de me voir sain et sauf, car il était au courant qu’une école de Sarreguemines avait été touchée. A mon retour à la maison, ma mère ne manifesta aucun sentiment de joie, car elle ne pouvait pas savoir ce qui s’était passé à Sarreguemines. Je lui racontai ce que j’avais vécu, mais elle resta de marbre, insensible, comme si cela ne la concernait pas.

Il y eut encore d’autres bombardements, mais dans lesquels je n’étais pas impliqué. J’ai cependant assisté de loin au bombardement de Sarreguemines du 1er mai 1944. En raison de la fête du Travail, nous n’avions pas classe et j’étais, vers 19 heures, devant la maison à Hutting, quand j’entendis un fort vrombissement : plusieurs vagues de B 17, "les forteresses volantes", en tout soixante avions, se dirigeaient vers Sarreguemines, en suivant le tracé de la voie ferrée Strasbourg-Sarreguemines et lâchèrent des chapelets de bombes (299 au total). Les voies ferrées, les autres voies de communication, les industries d’armement et le réservoir d’eau de la ville étaient cette fois visés.

«Pauvres Sarregueminois, pensai-je, ils n’ont pas fini d’en baver !»

Le bilan de cette attaque fut de 56 morts civils et 169 destructions. Les voies ferrées menant au chef-lieu d’arrondissement étaient détruites et ne furent rétablies que le 22 mai suivant (9)

__________________

9) Les renseignements chiffrés cités par René sont tirés de l’ouvrage "La Tragédie Lorraine Sarreguemines-Saargemünd 1939-1945" Tome 1 d’Eugène Heisser Editions Pierron 1978