Kalhausen

Déplacements et moyens de locomotion d’antan

Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, les classes moyennes ont bénéficié d’une hausse considérable de leur pouvoir d’achat, leur permettant d’acquérir, entre autres, un véhicule motorisé individuel, que ce soit une moto ou plus tard une voiture. La voiture automobile allait régner désormais en maître, aussi bien en ville qu’à la campagne, et rendait d’innombrables services. Aujourd’hui, à l’heure où le concept "à chacun sa voiture" est dénoncé à cause de ses limites (pollution, bruit, insécurité, encombrement de l’espace public, embouteillages, stress…) et de la hausse constante de ses coûts, il est bon de se remémorer cette période de l’avènement des déplacements motorisés, au niveau du village, depuis la bicyclette jusqu’à la voiture automobile.

Trajets pédestres

Pendant des millénaires, les déplacements et l’exploration de l’espace se faisaient au rythme de la marche, ce qui limitait forcément les trajets. A l’aube du 20 ° siècle et même après 1945, les nombreux déplacements quotidiens, que ce soit à l’intérieur du village, ou à l’extérieur, pour se rendre dans les champs, se faisaient essentiellement à pied. Il en était de même pour les déplacements entre le village et les écarts.

Les journaliers qui se rendaient au travail dans les fermes de Weidesheim, les habitants de Hutting qui gagnaient le village pour assister à la messe dominicale ou faire quelques achats à l’épicerie, les écoliers issus des écarts et qui devaient rejoindre chaque jour de classe l’école communale n’avaient d’autre choix que la marche par tous les temps. De plus, il fallait être à l’heure à l’école, et donc partir assez tôt, pour rentrer à la nuit tombante, en hiver. Les écoliers "de l’extérieur" ne faisaient heureusement qu’un trajet aller-retour par jour, car ils mangeaient à midi dans une famille d’accueil.

Marcel Stamm, domicilié à Hutting et employé comme valet de ferme par Jean Baptiste Neu, faisait quotidiennement le chemin Hutting-Kalhausen, et retour, un vieux sac de jute sur l’épaule, contenant les provisions achetées à l’épicerie Sadal. Cela lui faisait quand-même 4 km par jour et par tous les temps.

Marcien Léon Edouard Stamm

(1904-1976)

Marie Lang, épouse Herrmann

(1908-1998)

Il ne faut pas croire que les chevaux des agriculteurs servaient continuellement de monture, comme dans les westerns. Il n’y a d’ailleurs que quelques agriculteurs qui possédaient des chevaux, les "Pèèrdsbuure". En 1924, pour Kalhausen, sur un total de 117 familles élevant du bétail, les agriculteurs à chevaux ne sont que 15. (1) Eux pouvaient monter leurs chevaux de trait pour gagner les champs ou même pour se rendre dans un autre village. En général, le paysan marchait le plus souvent à côté de ses chevaux et les guidait, ou bien il prenait place sur la charrette. Quand il revenait des champs avec une charrette chargée, il devait de toute façon marcher à côté de l’attelage, car il manœuvrait la manivelle des freins dans les descentes.

Quelques photos nous montrent pourtant de fiers cavaliers, mais c’était lors de diverses manifestations, comme la bénédiction des cloches de 1929 ou encore la réception de l’abbé Nicolas Muller en 1955.

____________

1) Recensement effectué en décembre 1924 par l’Office de la Statistique d’Alsace et de Lorraine de Strasbourg.

Les chevaux sont conduits à l’abreuvoir par Chrétien Stephanus

"Jokkébels Krìsschòng"

"Jokkébels Krìsschòng"

1929. Bénédiction des cloches. Arrivée du cortège par la rue de la gare.

1955. Accueil de l’abbé Nicolas Muller à la gare.

En général, les déplacements "utiles" se faisaient à pied, surtout ceux des personnes d’un certain âge déjà qui ne disposaient d’aucun moyen de locomotion. Les sentiers, "de Gässle", qui reliaient les différents quartiers du village entre eux, servaient de raccourcis et facilitaient grandement les déplacements pédestres.

Rentrée des champs avec la carriole.

Jean Pierre et Monique Bruch

L’arrivée du chemin de fer permit de désenclaver les villages et de les ouvrir vers la ville ou le chef-lieu de canton tout proche. Mais de nombreux trajets s’effectuaient encore à pied, surtout dans la première moitié du 20° siècle, et même après encore, tout simplement pour se rendre à la gare, distante

de 3 km.

Il faut aussi citer ici le pèlerinage du 15 août, en direction de Marienthal, en Alsace, qui s’effectuait à pied, à partir de Kalhausen et concernait un groupe d’une dizaine de personnes. Chaque année, ces pèlerins se mettaient en route la veille de l’Assomption et marchaient toute la nuit. Ce pèlerinage, qui a duré jusqu’à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, résultait d’un vœu formulé par quelques combattants de la Grande Guerre rentrés sains et saufs dans leur foyer. Le retour au village s’effectuait en train.

Florian Thinnes, "Bàdisse Floriònn", disposait d’une calèche, "e Kutsch", et il la "louait" avec chauffeur lors des baptêmes, pour conduire le nouveau-né,

la sage-femme et la famille (le père, le parrain et la marraine) du domicile à l’église et retour.

La calèche est conduite par Marcel Thinnes.

Cette même calèche servait aussi au curé Albert, avant guerre, pour se rendre le dimanche matin, à Weidesheim, dans le but de dire une messe basse dans la petite chapelle castrale. Les agriculteurs disposant de chevaux se relayaient ainsi et faisaient bénévolement le service, à tour de rôle.

Plus tard, avec l’avènement de la motorisation agricole, les déplacements en direction des champs et le retour au village se faisaient grâce aux tracteurs qui disposaient d’un siège pour le passager.

Jean Pierre et Elisabeth Freyermuth

sur le Vendeuvre Super BM 57.

La bicyclette, 's Wéllo

Au début du 20° siècle, les travailleurs qui devaient se rendre à la gare pour rallier ensuite Sarreguemines ou Sarralbe par le train utilisèrent rapidement

ce moyen de transport. Mais le vélo était réservé aux hommes et les femmes, peut-être à cause de leur habillement peu pratique, ne se résolurent pas à apprendre à rouler. Seul, le père de famille possédait un tel engin et il en prenait grand soin.

Ces deux modèles sont issus du catalogue Manufrance de 1910, ce sont des cycles "Hirondelle Luxe".

Ils sont dotés d’un guidon de tourisme et d’un seul frein sur jante (le second frein est en option).

Les garde-boue sont en bois. Le vélo dame a un pare-jupes en soie tressée et un garde-chaîne en aluminium.

Les accessoires fournis avec le vélo sont la selle, une sacoche, un jeu de clés, une burette à huile,

une pompe à air et un nécessaire de réparations. Le modèle homme vaut 240 F et l’autre 270 F.

Ce sont des prix assez élevés pour l’époque (respectivement 924 et 1039 € actuels. Cf www.leparticulier.fr)

Outre son rôle utile, la bicyclette eut très tôt aussi un rôle plus ludique, celui de permettre les sorties et évasions dominicales des jeunes gens et hommes, pendant la belle saison.

Ainsi se créèrent, dans de nombreux villages, des clubs cyclistes. Il n’était nullement question de participer à des compétitions sportives, mais de sortir le dimanche du vase clos que représentait le village et de se rendre dans les communes des environs pour assister à des fêtes champêtres.

Le village de Hambach possédait un tel club déjà avant la Première Guerre Mondiale. En témoigne la carte postale ci-dessous éditée à l’occasion de la bénédiction du drapeau.

La création du « Vélo Club » de Kalhausen date de 1924.

Lien vers le dossier "Le vélo-club "Bonne Chance"

Les engins n’étaient pas des vélos sportifs, du genre demi-course, mais des vélos ordinaires, sans dérailleur, avec un seul plateau et parfois un guidon recourbé qui leur donnait un petit air de compétition. La mode était souvent au frein appelé rétropédalage ou torpédo, "Rìcktrìtt", présent sur les vélos d’origine allemande.

Il existait aussi des freins à mâchoire qui s’exerçaient sur la jante, comme nous les connaissons encore de nos jours et il y avait souvent un frein secondaire pour la roue avant : c’était un frein à patin qui agissait sur le haut du pneu et qui se montrait peu efficace en cas de chaussée humide.

De plus, il usait rapidement le pneu.

Une marque renommée à l’époque, dans notre région, était la marque allemande "Brennabor" qui commercialisait entre autres des bicyclettes depuis

1888 (renseignement André Neu).

(Photo internet)

Certaines bicyclettes pour hommes possédaient un dispositif spécial, permettant de les enfourcher plus aisément : c’était un petit support pour le pied, fixé sur le côté gauche, au niveau du moyeu de la roue arrière et appelé marchepied.

Le marchepied de ce modèle Brennabor est livré d’origine.

(Photo internet)

L’on posait son pied gauche sur ce support et avec le pied droit, l’on poussait le vélo, comme si l’on roulait à trottinette. Une fois lancé, il suffisait de sauter sur la selle et d’attraper les pédales avec les pieds. Ce dispositif n’était pas livré d’origine sur tous les modèles.

Si le vélo ne possédait pas de marchepied, l’on pouvait facilement en installer un, puisque ce dispositif était vendu dans le commerce.

(Extrait du catalogue Manufrance de 1910)

Le marchepied est visible sous le numéro 54 et aussi dans la reproduction

complète du moyeu (n° 50-67).

Il se visse tout simplement sur le moyeu, en remplacement de l’écrou de serrage d’origine.

Il ne se trouvait que sur les vélos pour hommes, plus difficiles à enfourcher à cause de la barre centrale et n’avait donc pas de raison d’être sur les vélos pour dames. L’on pouvait aussi enfourcher son vélo sans utiliser le marchepied, en mettant le pied gauche sur la pédale gauche et en poussant avec le pied droit.

Hiver 1939-1940.

(Photo prise en Charente)

Sortie dominicale entre copains

Après guerre, Adolphe Lenhard étrenne son vélo neuf.

Comme l’état des routes était le plus souvent déplorable, les crevaisons étaient fréquentes. C’est pourquoi les vélos pour hommes étaient le plus souvent dotés d’une petite sacoche en cuir fixée au cadre ou sous la selle et renfermant un outillage de première nécessité : clé, leviers-démonte pneu et pastilles de réparation de la chambre à air. Une pompe à air était aussi fixée au cadre.

Deux clés multiples dont l’une est munie d’une lame de tournevis,

leviers-démonte pneu et boîte de réparation contenant

un tube de dissolution, une petite râpe et des « rustines ».

Les filles se mirent aussi à la pratique de la bicyclette surtout au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, mais ne bénéficièrent d’aucun équipement vestimentaire spécifique. Elles roulèrent en jupe ou en robe et la roue arrière du vélo était protégée par une sorte de filet appelé pare-jupe ou garde-jupe, dans le but d’éviter que le vêtement ne se prenne dans les rayons. Jusque dans les années 70, les jeunes filles qui fréquentaient l'école ménagère d'Oermingen, " de Nähschùùl ", s'y rendaient tous les jours à vélo quand la saison le permettait, sinon à pied.

Vélo dames avec garde-jupe et carter de chaîne.

1955. Première messe de l’abbé Nicolas Muller.

Les hommes roulaient avec leur vêtement de travail et utilisaient des pinces pour pantalon qui leur serraient le bas de la jambe du pantalon car le carter de chaîne n’existait pas sur tous les vélos. Les pinces étaient vendues par paire, mais une seule suffisait déjà pour la jambe droite.

(Catalogue Manufrance 1910)

|

|

Les membres du club cycliste portaient pourtant une tenue adaptée à la pratique du vélo, un knicker et des chaussettes formant jambières et montant jusqu’au genou pour empêcher le pantalon d’être happé par la chaîne. Des bandes molletières ou des guêtres auraient aussi fait l’affaire.

Dans les années 1950 et auparavant, il n’était pas question d’offrir un vélo neuf à un enfant, en guise de cadeau de Noël, par exemple. Les jeunes apprenaient à conduire sur un vieux vélo ayant appartenu à une personne âgée de la famille, et qui n’était plus utilisé. Pour ma part, j’ai donc hérité de la bicyclette du grand-père, trop âgé pour continuer à rouler.

C’était un vélo homme, beaucoup trop grand pour moi et je ne pouvais même pas monter dessus à cause de la barre centrale. Je passai donc la jambe droite entre les tubes du cadre et je pédalais ainsi sur quelques dizaines de mètres, dans une position acrobatique, sans pouvoir m’asseoir sur la selle.

Je n’aimais pas du tout cet engin, à cause de sa forme et de sa triste couleur noire. Il était bien sûr doté du contre-pédalage et d’un frein avant sur pneu. Une petite sacoche en cuir était accrochée à l’arrière de la selle. La première action pour bien m’approprier le vélo fut de le mettre en peinture et je crois bien que ce fut une peinture blanche. Dans mon ignorance et ma précipitation, je mis le vélo en peinture, sans même démonter quoi que ce soit. Je vous laisse deviner le résultat plus que bâclé. Mais pour moi, c’était désormais presque un vélo neuf, en tout cas, un autre vélo.

J’avais récupéré une sonnette à friction que j’ai fixée sur la fourche avant et je m’amusais à la faire fonctionner, dans le seul but de faire du bruit et de me faire remarquer. Mais pour qu’elle fonctionne, il fallait rouler, et rouler vite. Elle fonctionnait donc le mieux et le plus fort dans les descentes. Avec l’âge bien sûr, je pus chevaucher correctement le vélo et je l’échangeai bientôt contre un autre, moins archaïque, récupéré auprès de mon père. Mais toujours pas de vélo neuf, et je continuais de rêver longtemps à un demi-course doté d’un dérailleur et de plusieurs vitesses…

(www.olsowkinet.de)

La motocyclette, ’s Moddoorràdd

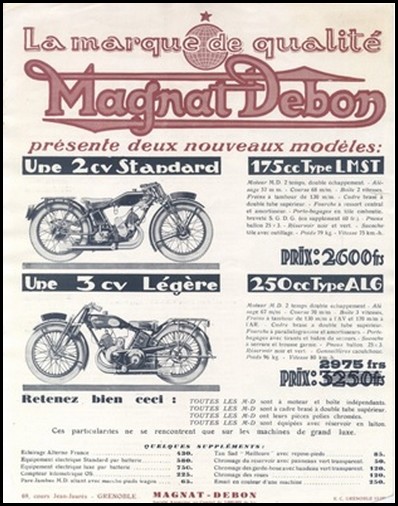

L’essor de la motocyclette dans les années 1930 permit à quelques privilégiés d’acquérir une moto destinée uniquement à un déplacement professionnel. Peu de personnes purent investir dans un tel moyen de déplacement, car les prix des machines étaient élevés.

Peugeot fabrique au milieu des années 1930 une gamme de motos "Grande puissance", qui comprend des machines 350 et 500 cm3 d’un coût élevé :

5 100 F pour le modèle P 115 et 6 250 F pour le modèle 515. Or le salaire moyen d’un ouvrier n’est que de 850 F par mois. Pour rendre ses machines plus accessibles, la firme de Sochaux sort en 1936 le modèle P 135 d’un prix plus abordable, 4 250 à 4 450 F selon les versions. (source moto-collection.org)

Peugeot P 135 HL (Haut Luxe) de 1938.

(www.moto-collection.org)

Le

modèle photographié ici devant la boucherie Muller de Kalhausen semble

être une P 415. C’est une machine puissante, dotée d’un monocylindre

culbuté de 350 cm3, refroidi par air et ayant 4 vitesses. Elle

peut atteindre 120 km/h, ce qui n'est pas mal pour l’époque, vu l’état

de l’infrastructure routière.

On reconnaît de gauche à droite, Denise Muller, sa sœur Anne avec son mari Jacques Laluet, et leurs enfants Gaston et René.

La photo a été prise vraisemblablement au printemps-été 1939. Le pilote de la moto porte une combinaison de cuir et un casque, ce qui n’était pas d’usage dans les villages, à cause du coût d’un tel équipement.

On reconnaît de gauche à droite, Denise Muller, sa sœur Anne avec son mari Jacques Laluet, et leurs enfants Gaston et René.

La photo a été prise vraisemblablement au printemps-été 1939. Le pilote de la moto porte une combinaison de cuir et un casque, ce qui n’était pas d’usage dans les villages, à cause du coût d’un tel équipement.

Les premières motos du village sont des modèles peu puissants (125 ou 175 cm3, à la rigueur 300 cm3) et donc plus facilement accessibles pour les ouvriers. Elles sont acquises avant 1939. Ces modèles se caractérisent par le système de suspension avant à parallélogramme.

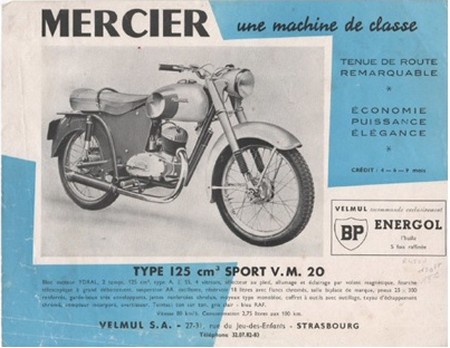

Je citerai la Motobécane d’Eugène Dehlinger, "Sébbels Uschénn", de Hutting, les Terrot de Charles Neu et de Jacques Lenhard ou encore la Koehler-Escoffier de Jacques Klein. Dès après la guerre, Rodolphe Wendel, qui travaille à la SNCF, acquiert une petite moto de 98 cm 3 qu’il utilise pour aller sur son lieu de travail, à Rémelfing. Joseph Jung, "de Oswàld Sépp", utilise quotidiennement une Mercier 125 cm3 pour aller travailler comme surveillant pénitentiaire au camp d’Oermingen.

Jacques Klein

(Photo internet)

Gertrude Lenhard pose sur la Terrot 350 cm3 de son père.

Lors de l’évacuation en septembre 1939, Jacques Lenhard évacua toute sa famille au moyen de cette moto. Pour ce faire, il dut entreprendre trois voyages en direction de Pagny-la-Blanche Côte, en Meuse. Après la guerre, il achètera une Radior 125 cm3.

Un mot sur l’immatriculation des véhicules automobiles et des motocyclettes. Un nouveau système d’immatriculation fut mis en place par la circulaire ministérielle du 30 avril 1928 et appliqué à partir du 1er octobre suivant. Désormais chaque département se voyait attribué non plus 1 lettre, mais 2 lettres suivies d’un chiffre de 1 à 9, ce qui permettait l’ouverture de séries de 9 999 numéros.

La Moselle avait les lettres LH et le Bas-Rhin NV. Les esprits malicieux ont vite fait de détourner la signification des lettres : LH pour "Lùmbe Hännler", chiffonnier, et NV pour "Narre Volk", peuple de fous. (raconté par André Neu)

Des jeunes gens du village se virent aussi offrir la conduite d’une moto pendant leur service militaire. C’était le cas notamment de Jean Freyermuth, "Schmìtt Hònse Schòng".

Incorporé de 1936 à 1938 au 91° Régiment d’Infanterie de Charleville-Mézières, il passa ses permis de conduire automobile, motocyclette et poids lourd et fut affecté à une section motorisée de mitrailleurs. Il devint le pilote d’une puissante moto René Gillet G 1 de 750 cm3, munie d’un side-car Bernardet type Dragons Portés, avec son nez bateau caractéristique. L’équipage était formé de trois membres : le pilote de la moto, le chargeur sur le siège arrière et le tireur de la mitrailleuse dans le side-car. Le grand coffre arrière du side-car renfermait les paquetages alors que les caisses de munitions se trouvaient dans le compartiment passager. Une roue de secours était fixée sur le couvercle du coffre.

Jean fait bien petit à côté de la moto.

Armand Freyermuth. Années 1960.

Guerre d’Algérie. Peut-être une moto Peugeot.

D’autres motos

La puissante moto Gnome et Rhône type D 500 cm3

ayant appartenu à Joseph Soulié de Herbitzheim

et chef de gare à Kalhausen après 1945.

La puissante Rhonyx ayant appartenu à Eugène Gapp

de Herbitzheim et avec laquelle il s’est tué accidentellement en 1928.

Il était l’oncle de Ruffine Lenhard.

Moto allemande Hecker 125 cm3 à moteur 2 temps Jlo

(Photo prise à Herbitzheim)

Sur cette moto, la place du passager était inconfortable,

car il risquait de se brûler au contact du pot d’échappement.

Il peut s’agir d’une moto Monet-Goyon sport ayant

d’origine un échappement relevé et à laquelle

on a adapté plus tard un siège passager.

(Photo prise également à Herbitzheim)

La génération des jeunes, au sortir de la guerre, s’équipa massivement de motocyclettes ou de scooters. Les bicyclettes furent peu à peu délaissées pour ce moyen de transport plus moderne et plus rapide. Ce furent essentiellement encore les jeunes hommes qui achetèrent des motos. Les marques les plus représentées au village furent Terrot, Motobécane, Peugeot et Griffon, mais aussi Labor, Java et Radior, ainsi que Vespa pour les scooters.

Le cortège des motos et scooters rue de la gare.

Après 1945, Enrico Piaggio, dont l’activité principale était la construction d’avions, décide de créer un véhicule économique et pratique, susceptible d’être piloté aussi bien par un homme que par une femme. Ainsi naît en 1946, la modeste petite Vespa, "guêpe" en italien. Elle sera produite d’abord en 98 cm3, puis en 125, 250 et 400 cm3, devenant un immense succès et le symbole de la "Dolce Vita" italienne.

C’est un véhicule révolutionnaire :

- Passage des vitesses à la poignée

- Moteur 2 temps

- Roues fixées latéralement, comme sur un train d’atterrissage d’avion

- Simple bras au lieu de fourche pour tenir la roue

- Moteur protégé par une coque et fixé directement sur la roue

- Carénage protégeant les jambes

- Petit coffre à l’arrière et fixation d’une roue de secours.

La Vespa

(Photo internet)

Adolphe Lenhard et sa Terrot 125 cm3.

A droite, Joséphine Freyermuth pose sur la même moto.

Plus tard Adolphe achètera une Griffon 175 cm3.

Motos décorées pour l’accueil de l’abbé Nicolas Muller en 1955.

En haut, Lucien Bour, Gustave et Ferdinand Lenhard.

Ci-dessus, Camille Zins, Camille Schaeffer et Marcel Thinnes.

Ci-dessus, 2 belles photos de la Moto Radior 125 cm3

achetée par Emile Hiegel en 1953 et joliment restaurée.

Le prix d’achat de la moto en 1953 serait aujourd’hui environ 2 318 €.

A noter que le siège passager était en option.

(www.leparticulier.lefigaro.fr)

Anecdote rapportée par André Neu

En 1942 (il avait alors 5 ans), il aperçut un jour, depuis la fenêtre de la cuisine, Théodore Demmerlé, faire des manœuvres à moto devant la maison de la rue des fleurs qu’il occupait avec sa famille. C’était une petite Moto Guzzi de 98 cm3. Peu de temps après, il vit le gendarme allemand Fattler passer dans le village avec la même moto. André en conclut que Fattler avait purement et simplement réquisitionné la moto pour ses déplacements désormais motorisés et non plus équestres. Le gendarme emmena la moto avec lui lors du retrait des troupes allemandes en 1944.

Leur première moto

Aucun équipement spécifique n’était requis pour piloter une moto et les jeunes gens roulaient en costume de dimanche ou en vêtement de travail. Le casque n’était pas obligatoire, ni les lunettes de protection et peu en possédaient. Tout au plus protégeait-on en hiver les mains avec des moufles ainsi que la tête et les oreilles avec une casquette fourrée en cuir, du genre aviateur "e Bélskàpp".

Les accidents étaient fréquents à cause du mauvais état des routes, mais aussi à cause de la vitesse. René Zins perdit ainsi la vie entre Schmittviller et Rahling le dimanche 19 juillet 1953, à l’âge de 27 ans. Lui-même possédait une Motobécane 125 cm3 et son frère Camille venait d’acquérir une moto 175 cm3 de la même marque. René voulut ce dimanche soir essayer la machine toute neuve de son frère, mais il perdit le contrôle de la moto au bas de la côte du "Finckehof", sans doute à cause de la vitesse. Il bloqua la roue avant de la moto qui fit ce qu’on appelle un soleil ou salto avant. Il fut alors éjecté et se brisa la nuque. (renseignement André Neu)

Après cet accident, Camille Zins continua d’utiliser sa Motobécane 175 cm3 qui n’avait pas subi de dommages. Quelques mois plus tard, en 1954, comme pour exorciser sa peur et faire le deuil de son frère, il entreprit avec Ferdinand Lenhard un pèlerinage à moto à Lourdes.

Rue de la Libération, avant le départ. Camille Zins est à gauche

Pour entreprendre ce long voyage, les deux compères se munirent d’un équipement adéquat : combinaison de toile, bottes, gants, ceinture lombaire, casque, lunettes de motocycliste, appareil photo et jumelles.

Ferdinand porte des lunettes de soleil,

des jumelles en bandoulière et même un poignard à la ceinture.

A cette époque, le marchand de glaces de Herbitzheim, Joseph Lutter, passait en été dans le village, le dimanche après-midi, au guidon d’un triporteur, certainement de marque Peugeot, modèle TN 55. Plus tard, il achètera une Citroën Méhari pour effectuer ses tournées.

(Photo internet)

Dans les années 1960-1970 apparurent les cyclomoteurs appelés plus couramment mobylettes. Ce sont encore les jeunes gens qui se dotèrent de tels engins dès l’âge de 14-15 ans, avant de pouvoir passer le permis de conduire et d’acquérir une voiture.

Les adultes qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas passer leur permis de conduire se contentèrent d’un cyclomoteur plus léger et plus maniable qu’une moto. Ce moyen de locomotion était très populaire jusque dans les années 1990. Les marques les plus courantes étaient Motobécane, Peugeot, Flandria.

Jean Pierre Lenhard acquit ainsi un Vélosolex, toujours conservé par son fils Ewald. Lucie Schegel avait également acheté un Vélosolex pour ses déplacements aller-retour vers la gare de Kalhausen où elle prenait le train pour se rendre à son travail à Sarreguemines. Jacques Lenhard abandonna sa seconde moto, une Radior, pour un cyclomoteur.

Bernard Kremer et Jean Borner

Pour ma part, j’héritai du cyclomoteur de ma marraine qui n’en avait plus l’usage. Mais comme j’étais scolarisé dans un internat, je n’eus pas beaucoup l’occasion de rouler avec. Elle me rendit pourtant un grand service le jour où je dus passer le permis de conduire, car elle me transporta sans encombres à Sarre-Union et me ramena à la maison, le précieux sésame dans la poche. Cet engin finit malheureusement chez un ferrailleur.

Des accidents de cyclomoteurs eurent aussi lieu, dus souvent à l’imprudence et à la vitesse et concernèrent des jeunes du village.

René Dier, âgé de 16 ans, perdit ainsi la vie dans un accident de la circulation à Etting, le 26 juillet 1979.

Dix ans plus tard, Olivier Karmann, fut aussi victime d’un accident mortel le 23 mars 1989, à l’âge de 15 ans.

Les automobiles et les camions, de Audo ùn de Kamio

Le premier permis de conduire concernant un habitant du village fut obtenu à Strasbourg par André Simonin en 1913. C’était le permis poids lourd et André trouva un emploi de chauffeur-livreur à la brasserie Roehrig de Lorentzen.

C’est peut-être un camion semblable à celui-ci que conduisait André Simonin.

Dans les années 1920-1930, l’arrivée d’une voiture automobile dans un village était un évènement exceptionnel et rassemblait une foule de curieux et d’enfants admiratifs. Sur les deux cartes postales ci-dessous concernant le village, il peut s’agir du véhicule du photographe.

C’est une voiture Citroën, appelée Citroën type C, type 5 HP ou encore Citroën 5 CV. C’est le second modèle conçu et commercialisé par André Citroën de 1922 à 1926.

Surnommée "cul de poule", à cause de son arrière en "pointe de course", le modèle torpédo ici représenté est encore dénommé "trèfle" à cause de la disposition des 3 sièges. La conduite est à droite, il n’y a qu’une portière du côté conducteur et de l’autre côté se trouve la roue de secours.

C’est déjà un modèle à la pointe du progrès technique, avec démarreur électrique et phares. La carrosserie est à ossature de bois recouverte de tôle.

Moteur à essence 4 cylindres.

Propulsion.

Vitesse maximale : 60 km /h

La voiture ci-dessus,

photographiée dans la rue de Schmittviller,

est sans doute aussi celle du

photographe.

La première voiture automobile du village est sans aucun doute celle achetée avant guerre par le boucher Jacques Laluet. Mécanicien de métier, Jacques avait épousé en 1934 Anne Muller, la fille aînée du boucher Nicolas Muller. Après son union, il reprit le commerce de ses beaux-parents. C’est lui qui modernisa véritablement les déplacements professionnels de la boucherie en acquérant également une bétaillère, "e Vìehwòòn".

Jacques Laluet, ses beaux-parents ainsi que leurs quatre filles.

La voiture de Jacques Laluet semble être une Renault Vivaquatre familiale de 7 places.

La Vivaquatre a un moteur 4 cylindres en ligne de 11 CV.

En 1932 la conduite intérieure normale 7 places vaut 27 500 F.

(Photo www.les-renault-d-avant-guerre.com)

Cette voiture rendra de grands services pendant l’évacuation de septembre 1939 en transportant les personnes impotentes du village au lieu d’embarquement dans le train à Réchicourt-le-Château. De retour à la maison, Jacques Laluet la remisera dans la grange, derrière un grand tas de bois, dans l’espoir de la retrouver au retour de l’évacuation.

La bétaillère Citroën U 23, acquise certainement après 1945, servait à transporter les bêtes (bovins et porcs) achetées chez les particuliers jusqu’à la boucherie, mais aussi plus loin, vers Sarrebruck ou Metz, car la boucherie Muller-Laluet effectuait aussi le commerce de bestiaux.

Elle servait aussi à effectuer les tournées de vente à Achen, Etting, Schmittviller et Wittring. La marchandise était déposée dans de grandes corbeilles en osier garnies d’un linge propre et transportée aux points de vente dans les différents villages. Lors des arrêts, certains clients étaient aussi servis par la porte latérale.

Le camion Citroën U 23 est produit à partir de 1930.

U pour utilitaire et 23 pour 2 300 kg de poids total

(carrosserie et charge utile de 1 800 kg).

Le véhicule acquis par la boucherie avait les ailes

de roues avant plates et non galbées comme sur la photo.

Le boucher disposait aussi d’un grand traîneau à cheval, "e Schlìdde", qu’il utilisait en hiver sur les routes enneigées pour ravitailler les villages voisins.

Plus tard une camionnette 1000 kg Renault Galion, aménagée avec un volet latéral ouvrant, lui servira pour les tournées. Elle sera remplacée ensuite par une Citroën de type H, appelée à tort "Tub". (Renseignements fournis par Gaston Laluet).

Le fourgon Renault Galion est une camionnette à cabine

avancée, à propulsion arrière, produite de 1945 à 1965.

Elle connut un beau succès populaire.

(www.pinterest.fr)

Le fourgon Citroën type H est une camionnette légère en tôle ondulée,

produite de 1948 à 1981. D’une charge utile de 1 200 kg et d’un volume

intérieur de 7,3 m3, elle est « la voiture des commerçants ambulants ».

Après 1945, la plupart des artisans et commerçants s’équipent de véhicules automobiles, principalement de véhicules utilitaires destinés à servir dans le cadre de leur activité. Ce sont le plus souvent des véhicules d’occasion d’un certain âge déjà, qui ne nécessitent pas un investissement trop important.

Les aménagements de la carrosserie sont effectués par la garage Metzger de Grosbliederstroff.

Emile Freyermuth, "de Fèèrklé", qui s’était lancé dans la vente ambulante de porcelets au sortir de la guerre, achète d’abord une C 4 Citroën qu'il fait amménager en camionnette et il la remplace rapidement par une camionnette bâchée 203 Peugeot, plus moderne. Pour l’anecdote, c’est lui qui avait le premier poste de téléphone au village.

(Photo internet)

La C 4 est produite de 1928 à 1932.

C’est une propulsion avec un moteur à essence 4 cylindres et une boîte à 3 vitesses.

C’est une propulsion avec un moteur à essence 4 cylindres et une boîte à 3 vitesses.

Henri Juving, "de Kohle Schuwèng", qui fait le commerce de combustibles et de matériaux de construction avec un attelage de mulets, s’équipe d’un camion Dodge acquis aux Domaines. C’est son gendre, Arthur Fabing, qui le conduit. Le véhicule n’est pas équipé de benne et les déchargements se font à la pelle.

Le camion semble être un VF 401. C’est un 4 roues motrices

Camion GMC CCKW 353 à 3 essieux moteurs.

6 cylindres en ligne, vitesse 75 km/h, charge utile 4,5 t.

(thegegeblog.canalblog.com)

Le boulanger Ferdinand Neu, qui effectue une tournée dans les villages voisins, remplace son fourgon hippomobile par une fourgonnette Berliet 944 boulangère équipé d’une caisse en tôle ouvrant à l’arrière avec 2 demi-portes.

Berliet 944 (9 CV, 4 cylindres culbutés, 4 vitesses)

Propulsion, avec conduite à droite. Vitesse 95 km/h

(Photo : lesrandociliens.free.fr)

Plus tard, il achètera une Renault Prairie qu’il fera aménager pour pouvoir effectuer ses tournées.

Fourgon tôlé Renault Prairie Colorale (pour coloniale et rurale)

produit de 1950 à 1957. Ce braeck assez volumineux n’eut pas beaucoup de succès.

(Photo www.autocult.fr)

L’autre boulanger, Nicolas Fabing, "de Bägger Nìggel", acquiert pendant la guerre une voiture allemande, une DKW Auto Union boulangère, mais les Allemands la réquisitionnent lors de leur retraite en 1944. Il achètera alors une berline Renault NN pour effectuer ses tournées.

Limousine DKW F7 de 1937

(Photo www.dkw.elge.com)

(Photo www.dkw.elge.com)

La Renault NN est produite de 1924 à 1930,

c’est une 4 cylindres, elle a 3 vitesses et affiche 6 CV.

Camille Schaeffer, qui tient un petit atelier de réparations automobiles, achète une Renault Celta 4 grise vers 1953 /1954.

Celta 4 Renault produite de 1934 à 1938 pour

concurrencer la Traction Citroën. Moteur 3 CV. Propulsion.

(Photo www.les-renault-d-avant-guerre.com)

Le forgeron Léon Lett achète en 1948 une camionnette Simca 8 dotée d’une caisse en bois.

Simca 8 1200. Moteur Fiat 6 CV. Propulsion. 4 vitesses. 110 km/h

La famille Léon Lett - Camille Behr,

avec Marie-Elisabeth Fabing et ses deux enfants.

Sa fille Blanche et son gendre Camille Behr effectuent des tournées dans les villages voisins et proposent des articles de quincaillerie. Ils utilisent un fourgon tôlé Peugeot, caractéristique avec sa cabine avancée et sa calandre en saillie, et auquel on donnait le surnom de "nez de cochon".

Les fourgons Peugeot D3 et D4 sont de conception Chenard et Walker.

Le D3 a le moteur de la 203 et le D4 celui de la 403. Ils furent produits des 1950 à 1965.

(Forum-auto.com)

Adrien Simon, qui exerce le métier de sellier-bourrelier, se dote d’une fourgonnette Renault Juva quatre.

Juva 4 Renault produite de 1937 à 1960. 3 vitesses.

95 km/h en pleine charge. 300 kg de charge utile.

Véhicule sans concurrence à l’époque sur le marché français.

(Photo thegegeblog.canalblog.com)

Le ferblantier-électricien Joseph Ferner acquiert une automobile Mathis munie d’une caisse en bois.

Les voitures Mathis furent construites par

Emile Mathis, à Strasbourg, de 1905 à 1940.

(Pulsatilla-eklablog.com)

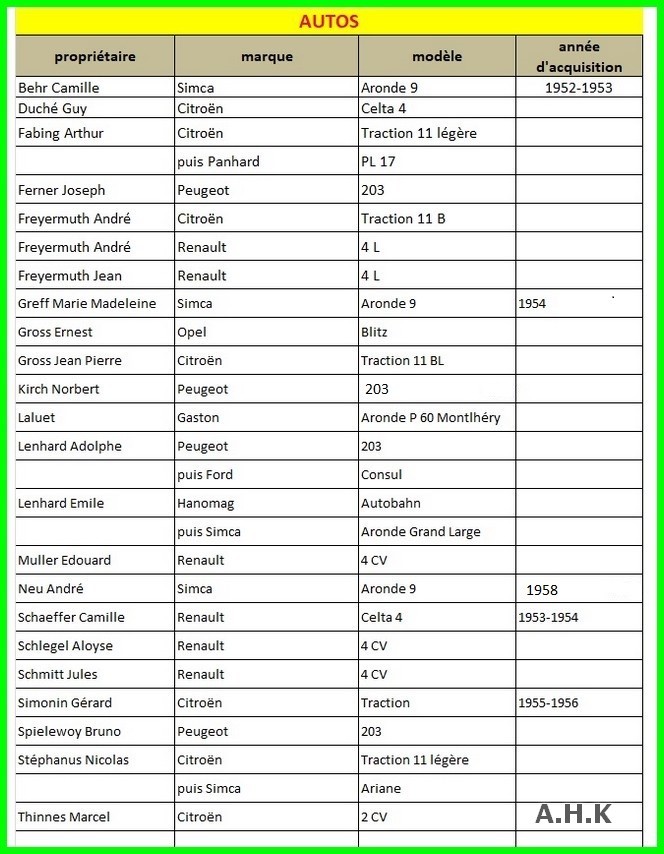

Dans les années 1960-1970, les particuliers se lancent aussi dans l’acquisition de voitures, dont le prix est devenu plus abordable, surtout avec l’apparition de modèles populaires comme la 2 CV Citroën et la 4CV Renault. Cela concerne surtout les jeunes gens nés autour des années 1930 et qui avaient acheté une moto au sortir de la guerre. Ils abandonnent alors leur 2 roues motorisé pour une 4 CV, une 2 CV, une Simca Aronde ou une 203 Peugeot. Quelques Tractions 11 CV sont aussi acquises par des personnes un peu plus âgées.

1964. La 2 CV Citroën de Marcel Thinnes.

Nicolas Lenhard, né en 1930, apprend le métier de mécanicien à Sarralbe, au garage Fabing. Il trouve ensuite du travail au garage Risch de Sarreguemines, qui commercialise des voitures Simca. Son patron lui prête parfois une Simca 5 pour le week-end et Nicolas ne se fait pas prier pour épater la gent féminine au volant de son "bolide" (renseignements André Neu).

Nicolas et la Simca 5. Voiture franco-italienne conçue par Fiat

et produite par Fiat sous le nom de Fiat 500 Topolino (petite souris)

et par Simca pour la France (de 1936 à 1949).

C’est une petite voiture populaire à deux places, coûtant moins

de 10 000 francs. Moteur 4 cylindres à essence. 4 vitesses.

Amateur de voitures, Nicolas achètera ensuite une Peugeot 201 Torpédo, puis une Traction 15, une Floride et une Facel Vega. Dans les années 1970, il ouvrira un garage Ford à Granges-sur-Vologne, dans les Vosges et ne roulera plus qu’avec des voitures de la marque qu’il représente.

Nicolas et sa Peugeot 201 torpédo

(modèle 4 places, découvrable,sans vitres ou protections latérales).

Voiture produite de 1929 à 1937.

Moteur essence 4 cylindres à soupapes latérales.

Première voiture française à roues avant indépendantes.

Voiture confortable qui connut un grand succès comme berline.

(modèle 4 places, découvrable,sans vitres ou protections latérales).

Voiture produite de 1929 à 1937.

Moteur essence 4 cylindres à soupapes latérales.

Première voiture française à roues avant indépendantes.

Voiture confortable qui connut un grand succès comme berline.

La Floride de Nicolas et la 203 de son frère Adolphe.

|

|

Ci-dessus, deux vues de la voiture Hanomag appartenant à Emile Lenhard et que ce dernier vendra plus tard à Florian Demmerlé, originaire de Kalhausen et domicilié à Herbitzheim.

Cette limousine allemande fut construite de 1938 à 1941, son arrière ressemblait à celui de la VW Coccinelle et elle reçut le surnom de "Autobahn" (autoroute), car elle était capable de rouler en continu à 100 km/h sur une autoroute. Un autre surnom lui fut donné, celui de "Stahlhelm" (casque en acier), à cause de la sorte de moulure centrale présente sur la carrosserie.

(Photo www.hanomag-museum.de)

Les accidents font aussi partie de la vie.

La 203 d’Adolphe Lenhard, après la rencontre avec une autre

voiture sur la route d’Oermingen.

Autres voitures à Kalhausen.

La Simca 9 Aronde

Camille Behr et Marie Madeleine Greff ont acquis chacun un tel modèle. C’est la première voiture produite par Simca possédant une carrosserie monocoque. La première série (1951-1953) a une calandre en podium, alors que la seconde (1954-1956) a une calandre en arc de cercle. C’est une voiture moderne, face à la Traction et à la 203.

Elle est la première voiture française à adopter une carrosserie de type "Ponton", c'est-à-dire avec les ailes dans la ligne de caisse et non plus séparées de l'habitacle.

Le moteur est un Fiat de 1 221 cm3.

Au premier plan la simca aronde de Marie Madeleine Greff

(calandre en podium)

Accueil de l’abbé Nicolas Muller en 1955

(Photo zorgblogauto.canalblog.com)

(Photo classicautoloc.com)

(Photo internet)

Deux voitures en visite à la boucherie Laluet :

la Traction Citroën 11 B de Charles Schaeffer et la Simca Grand Large

de son beau-frère Emile Lenhard

la Traction Citroën 11 B de Charles Schaeffer et la Simca Grand Large

de son beau-frère Emile Lenhard

La Traction, voiture révolutionnaire

- Ce n’est plus une propulsion, mais une traction avant.

- Elle a une suspension à roues avant indépendantes.

- La carrosserie est monocoque, sans châssis.

- Les freins sont hydrauliques.

- Le refroidissement du moteur se fait grâce à une pompe à eau, un thermostat et un ventilateur.

- La carrosserie est aérodynamique.

- Elle a une suspension à roues avant indépendantes.

- La carrosserie est monocoque, sans châssis.

- Les freins sont hydrauliques.

- Le refroidissement du moteur se fait grâce à une pompe à eau, un thermostat et un ventilateur.

- La carrosserie est aérodynamique.

Le modèle 11 B est produit de 1937 à 1955. Le moteur est un 4 cylindres en ligne, d’une puissance fiscale de 11 CV. Vitesse maximale : 105 km/h

La Simca Aronde Grand Large

Ce modèle, construit de 1954 à 1959, succède à la Simca 9 Aronde. Le moteur Flash qui l’équipe est un 4 cylindres en ligne, d’une puissance fiscale de 7 CV. Vitesse maximale : 133 km/h

L’originalité de la voiture réside dans l’absence de montant central de portière et dans les deux tons de la carrosserie.

(Photo zorgblogauto.canalblog.com)

Une Simca Versailles

Le conducteur est Pierre Stephanus de Grundviller.

Son père Paul était originaire de Kalhausen.

De gauche à droite : Raymond Muller, Chrétien Steffanus et Edouard Jacobi.

Après le rachat, en 1954, de la firme Ford SAF (Société Anonyme Française), Simca produit la gamme Vedette dotée du vieux moteur " Aquilon " de Ford, glouton et poussif. Les voitures Vedette se déclinent sous différentes finitions, allant de la Trianon à la Versailles, en passant par la Régence et la Marly.

La Versailles se distingue du modèle de base, la Trianon, par des phares antibrouillard, des feux de recul, l’encadrement chromé du pare-brise et de la lunette arrière et des pneus à flancs blancs.

La gamme Vedette sera pénalisée par l’apparition de la DS Citroën en 1955 et le rationnement de l’essence mis en place en 1956 suite à la crise de Suez. Ses ventes s’effondreront rapidement et les modèles Vedette seront remplacés par la gamme Ariane dotée du moteur de l’Aronde.

La Renault 4

1966. Blanche Lenhard posant à côté de la R 4 de son mari Marcel List.

Construite de 1961 à 1992, la R 4, appelée plus couramment 4 L, est une voiture populaire et pratique, de conception simple. C’est la deuxième voiture française la plus vendue (plus de 8 millions d’exemplaires) derrière la 206 Peugeot. Elle connut un immense succès auprès des artisans, de la gendarmerie, des PTT et d’EDF sous sa version fourgonnette.

Leur première automobile

De nos jours

Aujourd’hui, la voiture automobile s’est démocratisée et généralement elle est le premier moyen de déplacement motorisé acquis par les jeunes à leur majorité. La bicyclette est vite délaissée après 14 ans et les jeunes scolarisés dans les lycées attendent de passer leur permis de conduire et peut-être leur premier emploi avant d'acheter une voiture. La bicyclette est devenue un engin de loisirs, de sport, tout comme la moto. Quelques vélos à assistance électrique ont aussi fait leur apparition dans le village et ils sont utilisés pour véhiculer les enfants jusqu’à l’école ou pour les loisirs.

La chaîne d’achat vélo-moto-auto, généralisée après la guerre, n’est plus respectée, c’est l’auto tout de suite, après le vélo de l’enfance.

Personne ne peut contester l’utilité de la voiture automobile, surtout dans les zones rurales. Mais le nombre toujours croissant de véhicules commence à poser des problèmes de circulation dans les villes et de stationnement dans les villages. Les maisons anciennes ne disposent souvent pas de places de stationnement suffisantes sur l’avant et parfois les véhicules automobiles restent stationnés des journées entières à cheval sur le trottoir et la chaussée. Ces "voitures-ventouses", garées au mépris de toute prudence, créent des zones de danger réel et présentent des risques autant pour les piétons que pour les automobilistes.

Rue des jardins…

Je tiens à remercier bien vivement André Neu, originaire de Kalhausen et qui m’a permis, grâce à ses connaissances historiques et techniques, de réaliser ce dossier. Passionné de mécanique, il a restauré entre autres, une Traction Citroën 11 BN de 1953, qui fait sa fierté.

Mai 2018. Devant la gare de Kalhausen.

Janvier 2019.

Gérard Kuffler