Le fusilier Nicolas LENHARD

pendant la Grande Guerre

Photo-souvenir faite dans un studio de photographe.

La tunique (Feldrock) est du modèle 07/10, en drap feldgrau, avec col rabattu, fermée sur le devant par 8 boutons et un crochet au niveau du cou.

Les 2 grandes poches sont recouvertes par un rabat fermé par un bouton.

La casquette à visière est réservée aux sous-officiers et officiers, elle a été prêtée pour l’occasion par le photographe.

A noter la fausse dragonne du fourreau à baïonnette (Seitengewehrtroddel), portée à gauche, au ceinturon. Un code complexe de couleurs permet, dans chaque régiment d’infanterie, d’identifier le bataillon et la compagnie. (Mais cette dragonne, élément décoratif, a aussi pu être prêtée par le photographe. En effet, Nicolas ne porte pas la baïonnette dans son fourreau.)

Le parcours militaire de Nicolas nous est connu, depuis son incorporation en mai 1915 jusqu’à sa démobilisation en novembre 1918, grâce à un petit carnet dans lequel il consignait entre autres les divers faits militaires qui le concernaient. Ce carnet a fait l’objet d’une autre étude.

Le carnet du fusilier Nicolas LENHARD, cliquer

Lorsque la guerre est déclarée en août 1914, Nicolas, le fils de cultivateur, n’a que 19 ans et il n’est pas encore concerné par la mobilisation. Mais il sait que son tour viendra bientôt, si le conflit dure. L’année prochaine, celle de ses 20 ans, verra sans nul doute son incorporation. Etant de constitution robuste, il n’a aucune chance d’être réformé et puis la guerre a besoin d’hommes.

En temps de paix, le service militaire qui est de 2 ans dans l’infanterie, est plutôt un honneur pour les jeunes gens. Il fait partie de ces rites de passage qui jalonnent la vie. Etre reconnu apte est un signe de bonne constitution physique et servir la nation ainsi que l’Empereur, c’est un grand honneur.

Les photos-souvenirs encadrées, les diplômes et attestations obtenues ou les objets achetés au foyer de la caserne le prouvent bien. Ces souvenirs trônent dans la belle chambre, la "Schdùb" et rappellent des jours heureux de dépaysement et de camaraderie.

L’uniforme a toujours beaucoup d’attrait pour les jeunes filles et c’est un gage de succès auprès d’elles.

Cadre souvenir du service militaire avec le portrait de l’empereur Guillaume II.

Traduction de l’inscription :

"Si la patrie est un jour menacée par des attaques et des dangers,

nous serons fidèles jusque dans la mort, comme nos pères l’ont été".

Traduction de l’inscription :

"Si la patrie est un jour menacée par des attaques et des dangers,

nous serons fidèles jusque dans la mort, comme nos pères l’ont été".

Mais en ce moment, l’uniforme n’attire plus les jeunes gens et partir en "feldgrau" n’augure rien de bon.

Jusqu’à présent, Nicolas menait une vie paisible dans son petit village de Kalhausen, au foyer de ses parents. Son père, prénommé Jacques, est déjà âgé de 55 ans et compte sur son fils aîné pour le seconder et plus tard reprendre son train de culture.

Les LENHARD, que tout le monde au village nomme les "Schààcks", sont de petits cultivateurs, des journaliers et ils doivent travailler dur pour gagner leur vie. Le père peut encore compter sur son épouse, Catherine BELLOTT et sur son second fils, appelé aussi Jacques, qui vient d’avoir 17 ans.

L’aînée des enfants, Marie, vient tout juste de se marier avec Auguste SIMONIN et elle a quitté la maison paternelle du "Làngenéck"pour suivre son mari.

Dès le premier mois de guerre, de mauvaises nouvelles arrivent au village et déjà l’on déplore les premiers soldats tombés au champ d’honneur :

Nicolas DIER, l’un des fils du voisin, à peine âgé de 23 ans, vient de mourir à la bataille de Sarrebourg, le 19 août, et son frère Pierre, incorporé dans un régiment d’Uhlans, est tombé en Belgique le 24, à l’âge de 26 ans, lors de l’attaque du fort de Maubeuge. Eugène WAGNER, Jean-Pierre MOURER, Jean FREYERMUTH et Henri JUVING les suivent au mois de septembre, d’octobre et de décembre. Ils sont les premiers des nombreux jeunes gens de Kalhausen à offrir leur vie pour l’empereur et la patrie, "für Kaiser und Vaterland".

Soldats de Kalhausen victimes de cette guerre, cliquer

Carte postale adressée le 21 août au réserviste Pierre Dier du 13° Régiment d’Uhlans d’Aachen (Aix-la-Chapelle)

et retournée à l’expéditeur avec la mention " gefallen" (tombé).

et retournée à l’expéditeur avec la mention " gefallen" (tombé).

La mobilisation allemande s’était faite dans la liesse générale et dans l’espérance d’une victoire rapide, comme en 1870.

Bavarois partant en guerre dans la joie.

"De Munich à Paris, en passant par Metz".

Photo n-tv.de

Photo www.soccer-city.eu

Mais en cette année 1915, le départ pour l’armée prend un tout autre visage. La guerre, que l’on prévoyait courte, s’est enlisée et risque d’être longue. L’incorporation est ressentie désormais comme un départ pour la boucherie et subie avec résignation, car il n’y a pas moyen d’y échapper.

Déjà pour le nouvel an 1915, l’on formule des vœux de bonheur et de paix.

Les mauvaises nouvelles continuent d’arriver au village. Jacques SELTZER, l’un des fils du garde forestier de Weidesheim, vient de mourir des suites de ses blessures, le 17 mars, à l’âge de 25 ans, à l’hôpital militaire de Séchaut, dans les Ardennes, tout comme Aloyse GROSS, décédé le même jour en Marne, à Perthes-lès-Hurlus.

Déjà en février, l’annonce du décès de Charles FREYERMUTH était parvenue de Serskilas, en Pologne. Tout cela n’est pas fait pour remonter le moral de Nicolas qui doit se résigner à tout quitter pour un avenir incertain.

L’image mortuaire précise que Jacques

"est mort pour sa patrie de la mort des héros et qu’il est parti pour un pays meilleur".

Au 166° Régiment d’Infanterie de Bitche

Nicolas part donc le 15 mai de cette seconde année de guerre pour le 4° dépôt de recrues (1) du 166° Régiment d’Infanterie stationné à la caserne "Freiherr von Falkenstein" de Bitche. Comme la plupart des jeunes agriculteurs, il fera partie de l’infanterie.

Carte postale colorisée de Bitche avec la vue de la caserne.

Le régiment s’intitule officiellement "Infanterie Regiment Hessen-Homburg Nr166". Il fait partie du XXI° corps d’armée, de la 31° division d’infanterie et de la 62° brigade.

(1)Les dépôts de recrues sont des centres de recrutement comptant chacun environ 400 hommes et qui servent à l’instruction des jeunes fraîchement incorporés.

Nicolas ne précise pas comment il rejoint Bitche. Sans aucun doute, en train, en passant par Sarreguemines ou à partir de la gare de Rohrbach. Ce n’est pas bien loin de son domicile, à peine une vingtaine de km, mais c’est certainement la première fois de sa vie qu’il a l’occasion de partir aussi loin de son village. Et peut-être de prendre le train…

C’est au foyer de la caserne, la "Kantine", que le "Musketier Nikolaus LENHARD" (2) achète le petit carnet entoilé noir qui va lui servir de confident pendant les 3 prochaines années et qui nous permet de suivre son périple dans l’Europe en guerre.

L’instruction de base est courte, elle dure à peine un mois et déjà Nicolas est muté, le 12 juin, à la "3° Ersatz Kompanie", compagnie supplétive. (3)

Pendant les 3 mois suivants, il continuera son instruction militaire : maniement d’armes, tirs, marches…

A cette occasion, il inscrit sur les premières pages de son carnet les paroles d’un chant militaire, dont il devait sans doute connaître les paroles par cœur et que les incorporés chantaient lors de leur instruction : "Ich bin ein lustiger Musketier" (Je suis un joyeux fantassin)

Pour écouter la chanson, cliquer

Il inscrit également dans son carnet le nom des camarades incorporés avec lui et leur village d’origine. Il y a KREBS de Bining, DIER de Schmitviller, ZIEBEL et KÖBEL de Soucht, OBRINGER d’Achen, LANNOTde Lemberg, SCHMITT de Gros-Réderching, WEBER de Rohrbach, KLEIN de Herbitzheim. Mais personne de Kalhausen, son village natal !

Liste des camarades avec les noms des communes d’origine.

(2) Il est impropre de traduire "Musketier" par mousquetaire. D’après le Petit Larousse, le mousquetaire est un gentilhomme d’une des deux compagnies à cheval de la maison du Roi aux XVII° et XVIII° siècles. Nous avons tous en mémoire les aventures des 4 Mousquetaires.

Le terme allemand "Musketier" désignait à l’origine un soldat armé d’un mousqueton, sorte de fusil court et léger, en usage jusqu’à la seconde guerre mondiale.

Pendant le conflit de 14-18, il désigne le fantassin prussien en général, à l’exception des régiments de la Garde, des régiments de grenadiers et de fusiliers.

Hormis leur appellation, il n’y a plus de différence, à cette époque, entre un "Füsilier", un "Grenadier" et un "Musketier", tous des fantassins. (Meyers Handlexikon 1912.)

(3) Les compagnies supplétives comprennent les recrues ayant satisfait à une première période de formation et les anciens blessés de nouveau aptes à combattre ainsi que des ex-réformés qui ont déjà subi un entraînement.

La recrue Nicolas n’a pas la possibilité de revoir sa famille pendant la période des classes puisqu’aucune permission ne lui est accordée.

Une correspondance s’établit sans aucun doute avec sa famille et il apprend certainement que Florian LANG vient de décéder le 15 juin en Galicie, à l’âge de 23 ans.

Le mois suivant, le 9 juillet, Joseph LENHARD, un cousin éloigné, tombe près d’Aménoncourt, entre Lunéville et Sarrebourg, à l’âge de 26 ans. Les tués se succèdent aussi bien sur le front est que sur le front ouest. Nicolas doit appréhender plus que tout le départ imminent pour le front.

En Prusse orientale et en Russie

Son instruction terminée, Nicolas est affecté, le 2 septembre, à la 9° compagnie du 70° Régiment d’Infanterie dont la ville de garnison est Sarrebruck. Le régiment se trouve sur le front de l’Est et Nicolas ne va pas tarder à le rejoindre. (4)

Le départ a lieu en train, le 3 septembre, depuis la gare de Bitche. Il faut emmener tout son paquetage ainsi que le casque, le fusil et la baïonnette et ce n’est pas une mince affaire. Le train militaire, en général formé de wagons à bestiaux pour la troupe et de wagons de 3° classe pour les officiers, traverse toute l’Allemagne pour s’arrêter en Prusse Orientale, dans la petite ville de Tilsit, située sur le fleuve Niemen. (5)

(4) Le régiment s’appelle officiellement "8. Rheinisches Infanterie Regiment Nr 70". Il fait aussi partie du XXI° corps d’armée, de la 31° Division et de la 62° Brigade.

(5) Tilsit est une petite ville célèbre pour les traités de paix signés en juillet 1807 entre Napoléon et le tsar Alexandre Ier. Actuellement située en Russie et nommée Sovetsk ou Sovietsk.

Nicolas est désormais à 1500 km de chez lui et son moral ne doit pas être formidable. C’est la première fois de sa vie qu’il entreprend un aussi long voyage et qu’il est aussi loin de sa famille qu’il n’a plus revue depuis le 15 mai.

Il est désormais face au danger, face à un destin qu’il n’a pas choisi. Il ne sait pas quand il pourra revoir sa famille et s’il la reverra un jour. Ses parents ont besoin de lui et il leur manque terriblement. Mais lui, ne peut décider de rien, il n’est qu’un simple pion sur l’échiquier des opérations militaires.

Il se résigne et se tient prêt, en brave petit soldat, à offrir sa jeune vie pour l’empereur, le "Kaiser" et la patrie, "das Vaterland".

Comme pratiquement tous les Alsaciens-Lorrains considérés comme peu sûrs, il a été versé sur le front oriental. L’éloignement doit en principe annihiler toute tentative de désertion. Mais Nicolas n’a pas l’âme d’un déserteur, il ne pense à aucun moment à trahir sa patrie. Il se soumet aux lois de son pays et part, comme ses camarades, vers un avenir incertain, pour défendre l’Allemagne. Puisque tel est son devoir.

Un bateau emmène la compagnie de Tilsitt à Kowno (6) distant de 135 km.

L’automne n’est pas des plus tranquilles car les troupes allemandes participent à la grande offensive de 1915. "Da war grad die Offensive 1915", note Nicolas (L’offensive de 1915 était justement en cours.). (7) La bataille du Niemen (Nejmen) fait rage en ce moment et Nicolas y participe.

Théâtre des opérations à l’est

Dès le 7 octobre, la compagnie est en position, face aux Russes. Nicolas est confronté pour la première fois aux dangers du front et il reçoit le baptême du feu.

"Da haben wir schwere Tage gehabt". (Nous avons eu des jours difficiles.)

(6) Actuellement Kaunas en Lituanie.

(7) Dès août 1914, les Russes envahissent la Prusse orientale, mais ils sont écrasés par les Allemands à la bataille de Tannenberg (24-29 août) et aux lacs Mazures (5-15 septembre). Ils se retirent derrière le fleuve Niémen.

De leur côté, les Autrichiens, alliés de l’Allemagne, subissent une lourde défaite à Lemberg, en Galicie, devant les Russes (3-11 septembre).

La grande contre-offensive des forces de l’Entente (Allemagne, Autriche-Hongrie) débute le 1er mai 1915 : au nord l’armée russe recule de 160 km (perte de Vilnius, de la Lituanie et de la Courlande) et se retire derrière le fleuve Duna. Au sud, en Galicie, l’armée austro-allemande reprend Lemberg (22 juin).

Les Russes, qui avaient également pénétré en Pologne en août 1914, doivent reculer devant l’offensive allemande et perdent Varsovie le 5 août ainsi que Brest-Litovsk le 26.

Le front se stabilisera en 1916 malgré quelques avancées russes dues à l’offensive Broussilov (avril-octobre).

Au village, les annonces de décès se multiplient : Antoine WENDEL, âgé de 26 ans, décédé le 8 septembre de phtisie à l’hôpital de Bromberg (actuellement Bydgoszcz, en Pologne), Jean FRANTZ, le fils du cordonnier de Hutting, le 16 octobre, à l’âge de 31 ans, qui laisse une veuve et un orphelin.

Le moral de Nicolas est au plus bas, d’autant plus que l’hiver tant redouté sera bientôt là et il faut non seulement se battre contre l’ennemi, mais aussi contre le froid, la faim, le manque de sommeil, la peur, les poux, l’abattement et le mal du pays.

Les combats de position se poursuivent près de Wilna, de Krewno-Smorgon, de Tweretsch et des lacs Narotsch, sans grands profits.

Les contacts avec la famille et les camarades sont inexistants pour cette période si l’on se réfère à la comptabilité tenue par Nicolas dans son carnet. Ou bien n’a-t-il pas encore eu l’idée d’y inscrire les cartes et les lettres reçues ou expédiées par lui ainsi que les colis réceptionnés de la maison ? Il le fera systématiquement en 1917 et 1918.

L’infanterie allemande en hiver : combats aux lacs mazures.

Hospitalisation et convalescence

Peut-on parler de chance pour Nicolas car il sera éloigné du front à partir de la veille de Noël 1915 pour une hospitalisation au "Reserve Lazarett" de Rastenburg, en Prusse Orientale.

Les soldats du front ont bien besoin qu’on pense à eux

depuis la patrie en ce nouvel an. (Photo zvab.com)

Le certificat d’admission mentionne la date du 8 janvier 1916 en provenance de Wilna et le motif de l’hospitalisation : "Schleimbeutelentzündung an rechten Kniescheibe", c’est-à-dire inflammation de la synoviale articulaire à la rotule droite.

A cause de la douleur et des souffrances, tout mouvement du genou doit être pénible, voire impossible. Cette inflammation est certainement la bienvenue pour le fantassin LENHARD car il sera éloigné du front et des dangers de la guerre pour un bon moment. Son premier hiver russe, il le passera au chaud, dans un hôpital.

La sortie de l’hôpital s’effectue le 15 février 1916 et Nicolas, convalescent, est rapatrié à l’arrière, dans la ville de garnison de son régiment, à Sarrebruck.

Il est affecté à la "6° Ersatz Kompanie" du "1er Ersatz Bataillon". C’est là, au dépôt de son régiment, qu’il va se rétablir complètement pendant le reste de l’année. Le 4 septembre, il est muté à la 3° compagnie du même bataillon et il y restera jusqu’au 15 janvier 1917.

Il est donc absent du front oriental pendant un peu plus d’un an.

Pendant son séjour providentiel loin du front, la mort n’oublie pas ses camarades du village : en 1916, 3 autres Kalhousiens disparaissent. Il s’agit de Christian LENHARD, un autre cousin éloigné, de Florian ASSANT, de Pierre LANG, un camarade de classe et encore de Jacques HIEGEL.

|

|

|

Pour le moment, Nicolas est loin du front et du danger, mais pour combien de temps encore. Un jour il sera entièrement rétabli et devra rejoindre sa compagnie. Ici, à Sarrebruck, il n’est pas loin de sa famille, mais il ne parle pas de permission et ne peut sans doute pas revoir ses parents. Eux non plus ne viennent pas lui rendre visite, par manque de moyens ou de temps.

Sa tante Marie BELLOTT, la femme de Nicolas LOHMANN, appelée "Puts Marie" vient le voir assez fréquemment pendant cette période et le ravitaille en produits alimentaires et en nouvelles du pays. (8)

Un jour, elle vient lui rendre visite, accompagnée de Jacques, son propre frère, de 2 ans son cadet, et incorporé au 15° régiment d’Uhlans (9) en garnison à Sarrebourg. Les retrouvailles doivent être chaleureuses, cela fait plus d’un an que les deux frères ne se sont plus revus.

Pour garder un souvenir de cette rencontre, plusieurs photos sont faites.

(8)Souvenir de Odette GUINEBERT, née LOHMANN.

(9) Les Uhlans, "die Ulanen" étaient à l’origine des cavaliers armés de lances. Ils avaient un uniforme spécifique : un casque appelé Tschapka, une tunique avec des épaulettes, appelée Ulanka et des bottes de cavalerie.

Utilisés au début du conflit pour des actions de reconnaissance et d’offensive, ils durent s’adapter à la guerre de position et firent partie des troupes d’assaut d’élite ou des groupes de chasse aérienne.

Les deux frères et leur tante.

|

Avec son frère et un camarade.

|

Nicolas, le fantassin, est dans sa tenue feldgrau modèle 07/10, il porte la casquette à bandeau rouge et le manteau modèle 08 en drap gris à nuance bleu clair, à épaulettes du 70. Régiment d’Infanterie.

A noter le large col qui pouvait être relevé et fermé par 2 crochets.

Négligence ou oubli ? Seuls, 3 des 6 boutons du manteau sont fermés ! A moins que Nicolas n’ait pas encore eu le temps de les recoudre !

Jacques, le cavalier, porte la tenue feldgrau des Uhlans : bottes de cavalerie, pantalon renforcé avec du cuir, Ulanka (tunique courte à plastron et à 2 rangées de boutons), sabre de cavalerie. Epaulettes et revers des manches de la tunique sont aux couleurs du régiment.

Nicolas avec des copains de chambrée et son frère.

Retour au front

Apte à reprendre le service, Nicolas quitte Sarrebruck le 15 janvier pour le camp militaire d’Elsenborn, en Belgique. Il est affecté maintenant à la 7° compagnie du 461° Régiment d’infanterie, un régiment supplétif qui vient tout juste d’être constitué.

Le temps est froid: "In Elsenborn war es sehr kalt und viel Schnee". (A Elsenborn, il faisait très froid et il y avait beaucoup de neige.) Il faut parfaire l’instruction après cette longue période d’absence du front.

Nicolas rejoint le front russe le 3 mars avec son nouveau régiment. Le 8, il arrive à Baranowitschi en Russie. Il y reste un mois, jusqu’au 8 avril. Puis le voyage continue par Lida jusqu’à Bogdanoff. (10)

Parcours militaire de Nicolas sur le front de l’est :

depuis la Prusse Orientale jusqu’en Galicie, en passant par la Russie.

Nicolas ne spécifie pas le moyen de locomotion utilisé, certainement le train. Bogdanoff est bien le terminus : "Wir sind ausgeladen worden". (Nous avons été déchargés.) On est le Samedi Saint et Nicolas a sans doute une pensée pour son village et sa famille qui participe aux offices de la Semaine Sainte et qui demain fêtera Pâques sans les 2 fils.

(10) Les noms des localités russes ou galiciennes peuvent comporter des erreurs, il a été très difficile de les déchiffrer, car écrits en gothique et au crayon. Si l’orthographe de la localité n’est pas sûre, il figure en italique dans le texte.

Baranowitschi se trouve actuellement au Belarus, Lida en Lituanie.

Les premières lignes sont toutes proches maintenant et il n’est plus possible d’utiliser la voie ferrée. Le reste du trajet d’approche se fait à pied : "Wir sind marschiert". (Nous avons marché.)

L’étape suivante est Karolinoro où le régiment fait une halte de 2 jours. Le 11 avril, il est en position pour relever le 33°: "Wir sind in Stellung". (Nous sommes en position.)

Nicolas précise qu’il y a encore de la neige à cette date. A gauche est positionné le 18° et à droite le 62°.

La position à défendre se trouve devant la hauteur de Kibi, "vor der Kibihöh". A l’arrière se trouvent les villages de Klimi, Jahrschewitschi, Wischewar et Sapurwe. Le régiment reste en ligne un peu plus d’un mois, du 11 avril au 17 mai.

La rigueur et la longueur de l’hiver impressionnent profondément Nicolas puisqu’il note encore à propos du temps : "Im April war noch kaltes Wetter, da fiel noch Schnee". (En avril, il faisait encore froid et il neigeait encore.)

Les Russes ne sont qu’à 300 mètres. Mais le secteur semble calme, Nicolas ne relate aucun combat, aucun bombardement.

La relève arrive le 17 mai, c’est la 2° compagnie du 1er bataillon de son régiment. Nicolas part avec sa compagnie, au repos, à l’arrière, dans le village de Sapurwe. Il y reste pendant 16 jours, jusqu’au 3 juin. Le temps est beau pendant ces 2 semaines. Mais il faut reprendre sa place au front et le 3 juin, la compagnie relève la 11° du 2° bataillon.

La position à défendre se trouve toujours devant la hauteur de Kibi, mais un peu plus à gauche. A l’avant se situe le domaine seigneurial de la Bérésina,"das Beresina Rittergut".

La compagnie est affectée à des travaux de terrassement de printemps, il s’agit de creuser des galeries, "da haben wir an einem Stollen gearbeitet". (11) (Là, nous avons travaillé à une galerie.)

A l’avant se trouve la ville de Storinks.

La relève du régiment arrive le dimanche 24 juin, c’est le 35° Régiment d’Infanterie.

Transfert en Galicie (12)

Le régiment relevé quitte la région, il gagne à pied Bogdanoff pour être transporté par Lida jusqu’à Brest-Litowsk. Là non plus on ne connaît pas le moyen de transport utilisé.

Il reste pendant 3 jours en cantonnement, "im Quartier", dans les villages autour de Brest avant de réembarquer le 30 juin pour la Galicie, en passant par Lemberg.

Le régiment prend ses quartiers pendant 1 jour dans les environs de cette ville, qui se trouve à 5 km à l’arrière du front.

Le trajet d’approche des premières lignes se fait de nouveau à pied : Krasne, Zalosce, Pomorzani. Le régiment se tient en réserve pendant 4 jours. Le temps est beau et la troupe bivouaque sous la tente.

(11) Pendant l’hiver, tout travail de terrassement est impossible et on attend le retour du printemps pour perfectionner le réseau des tranchées ou creuser des galeries en vue de placer des mines.

(12) La Galicie est une région de l’Europe de l’est partagée actuellement entre la Pologne et l’Ukraine. Avant 1914, elle appartenait à l’Empire Austro-hongrois des Habsbourg. Conquise par l’armée impériale russe en 1914, dès les premières opérations militaires (batailles de Krasnik et de Lemberg), elle est reprise en 1915 par l’armée austro-allemande.

Le 13 juin, le trajet continue jusqu’à Urinan et la pluie tombe à torrent. Le régiment se trouve maintenant en troisième position près de Konjuchy.

Le 18 juillet, il embarque à Urinan dans des véhicules automobiles : "in die Auto verladen worden". (Nous avons été transbordés dans des voitures.)

Le voyage s’arrête à Zavina. Après une marche de 2 heures, le régiment est en position pour l’offensive. Il se prépare pendant toute la journée du lendemain et l’offensive a bien lieu le 20. "Am 20 Juni haben wir angegriffen". (Le 20 juin, nous avons attaqué.)

La percée des lignes russes se poursuit le 21 et le 22 : "waren wir auf dem Vormarsch". (Nous étions en train d’avancer.) La contre-offensive russe du 23 est arrêtée : "haben wir ihn wieder zurückgeschlagen". (Nous l’avons de nouveau refoulé.) Le combat fait encore rage les 24 et 25 : "lagen wir im Gefecht". (Nous étions en pleine bataille.)

Nicolas et sa compagnie sont en pleine offensive, ils franchissent la rivière Sereth, le 24 juillet, à 3 h du matin. L’offensive se poursuit toujours le 26 et le 27 juillet. Le 28 se passe en garde sur le terrain, "auf Feldwache".

Cette période de 8 jours semble avoir été bien éprouvante pour Nicolas car il note : "haben wir schwere Tage gehabt". (Nous avons eu des jours difficiles.)

Le 29 est un jour de repos à Nurboschen. Le lendemain soir, il faut repartir à l’attaque : "sind wir wieder vorgerückt". (Nous avons de nouveau avancé.)

Le 1er août le régiment est placé en réserve jusqu’au 6. Le soir même il se retrouve en position et relève le 79°. Il reste en ligne pendant 4 jours, puis la compagnie de Nicolas est relevée par la 6° et elle est placée en réserve.

Le 12, les Russes se lancent dans une controffensive qui échoue : "haben die Russen wollen angreiffen, ist aber nicht gelungen". (Les Russes ont voulu attaquer, mais ils ont échoué.)

Le soir du 16 août, le régiment est en garde sur le terrain et il subit des tirs d’artillerie de 5 h jusqu’à 9 h : "lagen wir im Stollefeuer". (Nous avons subi des tirs dans nos tranchées.) Il pleut toute la nuit.

Le lendemain, l’artillerie allemande tire à son tour : "habe unsere Artilerie Sprengfeuer geschossen". (Notre artillerie a tiré des obus à fragmentation.)

Le 19, Nicolas progresse encore avec son régiment et effectue de nouveau la garde sur le terrain. Le temps est redevenu beau. Les gardes sur le terrain continuent dans la nuit du 20 au 21. La nuit suivante, le régiment est relevé et retourne à l’arrière, au repos dans le village de Sawoko.

Mais le repos est de courte durée car il faut fortifier la position et creuser des tranchées dans la nuit du 22 et aussi les nuits suivantes. Le 27, le régiment quitte Sawoko pour être mis en réserve. Les travaux de terrassement se poursuivent jour et nuit maintenant.

Du 2 au 17 septembre, le régiment est de nouveau au repos à Sawoko, mais les nuits sont encore occupées au creusement de tranchées. Il faut consolider les positions acquises par peur d’une contre-offensive russe. Pendant cette période, le village est bombardé par l’artillerie russe le 12. Nicolas ne dit pas s’il y a eu des morts ou des blessés parmi ses camarades.

Le 17, le régiment est de nouveau en ligne jusqu’au 23, puis il retourne au repos à Sawoko.

Nicolas est affecté pendant la période de repos, durant 8 jours, à une section de mitrailleuses. Sans doute subit-il une instruction pour le service de cette arme. (13) Nicolas recopie pour l’occasion dans son carnet une description technique de l’arme, la mitrailleuse légère Bergmann, appelée L.M.G. 15.

(13) Cette arme automatique est fabriquée par les ateliers Bergmann à Suhl. C’est une arme révolutionnaire, car d’une conception compacte et dotée d’un mécanisme extrêmement simple et robuste. Sa légèreté et sa maniabilité en font une arme très appréciée.

Le canon est entouré d’un manchon perforé de trous elliptiques qui permettent le refroidissement. Le viseur permet de tirer jusqu’à seulement 400 m et pendant une courte période, car le canon commence à rougir au bout de 500 coups. On préfère ne pas tirer plus de 300 coups en continu sans laisser refroidir le canon.

Un caisson est fixé sur le côté droit du boîtier et contient une bande de 100 cartouches. Ainsi l’arme approvisionnée pouvait être portée et mise en batterie par un seul homme.

Pour pallier le problème du refroidissement du tube, les pièces sont regroupées par 3 et tirent alternativement.

La section de mitrailleuses légères comporte un officier et 44 hommes du rang et sous-officiers. Chaque section est elle-même divisée en trois sous-sections, commandées chacune par un sous-officier. On compte 3 Bergmann pour une sous-section, comme ici. Chaque arme est servie par un caporal et trois hommes.

Au feu, un homme porte la pièce et les deux autres portent 1000 cartouches chacun. Pendant les marches, les pièces et les munitions sont chargées sur des voitures spécifiques du train de combat.

Explications et photos tirées du site www.mitrailleuse.fr

Le 14 octobre, Nicolas est décoré de la Croix de Fer II° classe, au village de Sawoko, en Galicie : "das eiserne Kreuz erhalten".

La raison de cette décoration n’est pas mentionnée. Le fantassin Nicolas n’a pas fait d’action d’éclat, ne s’est pas comporté en héros. Il a tout simplement rempli avec humilité et fidélité son devoir de soldat, il est présent depuis le début de l’année dans sa compagnie et n’a jamais été puni.

Cela suffit pour expliquer l’attribution de la Croix de Fer. Nicolas mentionne seulement le fait de la décoration et n’en tire aucune gloire pour lui.

Sa vie de soldat au front continue, entre périodes de repos et postes de combat, face aux Russes. D’ailleurs, le lendemain de la cérémonie, le 15, il est de nouveau en première ligne, "in Stellung".

Mais une heureuse surprise, conséquence de sa décoration, l’attend le 21 septembre : une permission, la première depuis sa mobilisation, la première depuis pratiquement 2 ans et demi.

Cela fait 28 mois qu’il n’a pas revu son village, ni sa famille. Sa joie doit être grande de pouvoir quitter pour un moment les dangers du front et les conditions misérables de vie dans les tranchées.

Le départ en permission s’effectue dans la nuit du 21, à 11 h du soir depuis la gare de Scharoskowo. Le train emmène l’heureux permissionnaire vers sa Moselle natale, passant par Robisinzi, Rudowa, Lemberg qu’il atteint le 24 à 6 h du matin. Les délais de route semblent longs, mais les réseaux sont encombrés. Il faut aussi passer par la station d’épouillage.

Le voyage vers l’ouest continue par Sterberg, Lenden, Giesen, Francfort-sur-Oder.

Nicolas ne parle pas de son séjour au village, ni de la situation matérielle qu’il rencontre dans sa famille. (14)

Il peut cependant donner un coup de main à ses parents pour la récolte des pommes de terre et des betteraves ainsi que pour les labours d’automne.

Le 14 novembre, Nicolas rejoint sa compagnie qui est justement en position. La coupure a donc duré exactement 53 jours, délais de route compris. Si l’on décompte une bonne semaine pour le voyage aller-retour, Nicolas a pu passer 1 mois et demi à la maison. C’est quand-même appréciable, loin des dangers du front et dans des conditions matérielles beaucoup plus confortables.

La compagnie quitte la position le 18 pour Miridla où elle reste jusqu’au 6 décembre. Puis elle se déplace les 6 et 7 plus vers la droite, pour prendre une nouvelle position qu’elle atteint dans la nuit. L’emplacement est occupé pendant 3 jours. Une période de repos suit dans le village de Sochodar. Nicolas précise qu’il couche dans une vieille étable.

Nicolas note que les combats ont cessé sur le terrain depuis le 8 décembre : "am 8 Dez. hat der Waffenstillstand angefangen". (15)

L’armistice sera officiellement signé une semaine plus tard.

Le 17 décembre, Nicolas quitte sa compagnie pour une section de mitrailleuses stationnée à Venrenski. Du 19 décembre au 2 janvier, la section occupe un emplacement à Wasilkono, distant de 5 km du front. Noël 1917 est fêté dans ce village. Les festivités sont certainement plus solennelles, plus chaleureuses, puisque la paix est revenue sur le front oriental. La guerre pourtant n’est pas encore terminée.

Pendant cette année 1917, d’autres incorporés du village disparaissent : Florian KLEIN, Nicolas LENHARD, le mari de Cécile KLEIN et père de deux jeunes enfants, encore un cousin, de 10 ans son aîné, puis un autre fils du garde forestier de Weidesheim, Joseph SELTZER ainsi que Jean-Pierre MULLER.

|

|

Le 2 janvier, Nicolas rejoint de nouveau sa compagnie qui est justement en position. Le secrétariat de la compagnie, "die Schreibstube", se trouve à Sidorno. Pourquoi le signale-t-il ? A-t-il dû s’y rendre et pour quelle raison ? Il ne le précise pas.

(14) Pour le voyage de retour, Nicolas inscrit sur son carnet une quinzaine de gares traversées. A première vue, cela semble être le plan du retour. Mais à côté des gares principales telles que Strasbourg, Francfort-sur-le-Main, Berlin, Francfort-sur-Oder, Liegnitz, il y a aussi des gares secondaires comme Bitterfeld et Jüterbog, ou encore Guben.

Ces noms de localités traversées, Nicolas les a inscrits au fur et à mesure de son voyage, tels qu’il a pu les lire depuis son wagon. Cela prouve encore une fois son sens de l’observation et du détail dans le récit. A noter que le retour se fait depuis Sarrebruck où Nicolas a dû se présenter à la caserne avant son départ et que le trajet Sarrebruck-Strasbourg passe par Mommenheim et donc aussi par la gare de Kalhausen.

(15) Dès mars 1917, des émeutes avaient éclaté à Moscou, provoquées par l’incapacité et la corruption des dirigeants russes. Le tsar Nicolas II avait abdiqué le 15 mars et la réalité du pouvoir était passée aux mains des Soviets, des comités d’ouvriers et de soldats. L’armée commença à se désagréger et le front russe s’effondra progressivement. Les bolcheviks, avec à leur tête Lénine et Trotzki, arrivèrent au pouvoir par le coup de force des 6 et 7 novembre 1917. Ils signèrent un armistice séparé avec les Allemands le 15 décembre 1917.

Sur le front de l’ouest

Puisque l’armistice germano-russe est désormais signé, les Allemands, vainqueurs sur le front oriental, peuvent maintenant concentrer leurs troupes sur le front de l’ouest dans l’espoir de provoquer un retournement de situation et de remporter la victoire finale. Plus d’un million d’hommes sont transférés ainsi d’un front à l’autre.

Le 5 janvier 1918, le régiment de Nicolas est retiré du front, par étapes entrecoupées de périodes de repos et d’exercices, pour être redéployé à l’Ouest.

- marche les 6 et 7 janvier

- repos le 7

- marche les 8 et 9 janvier

- séjour au cantonnement, "im Quartier", du 10 au 16

- marche le 17

- repos du 18 au 21

- marche le 22. Les routes sont glissantes.

- Arrêt à Zinworlar du 22 janvier au 6 février. Chaque jour il y a de l’exercice.

- Marche le 7 jusqu’à Postdimlaufen

- Arrêt d’un jour

- Marche le 9 jusqu’à Kurzany

- Halte jusqu’au 3 mars. De l’exercice tous les jours.

Cela fait 8 jours de déplacements pédestres à raison de 20 à 40 km par jour.

Enfin le régiment embarque dans des wagons le 4 mars, à 10 h du matin, à Podwisoki. Suit alors la liste des endroits où les soldats sont ravitaillés en nourriture et en eau.

- le 4, à 2 h de l’après-midi, à Schodorow et à 10 h du soir à Lemberg.

- le 5, à 7 h du matin, à Rawa-Ruska, dans l’après-midi, à Sokal et le soir, entre Sokal et Brest.

- le 6, à 4 h du matin, à Brest et à 6 h du soir, à Varsovie. Epouillage à Kalisch.

- le 7, ravitaillement à la gare qui suit Kalisch, puis à Lissa, Görlitz.

A partir de là, il n’y a plus d’indication de lieu, ni de temps.

Le train entre en France le 10 mars, le régiment débarque à Saint-Juvin et prend ses quartiers à 4 km de là, à Saint-Georges. (à 40 km au sud de Sedan, à la limite est du département des Ardennes)

Dès le 16, il est en position sur le nouveau front, près de Varennes-en-Argonne (14 km au sud-est de Saint-Georges). L’accueil des Français ne semble pas être des plus chaleureux, car le régiment subit un bombardement d’artillerie le jour-même, et encore le lendemain pendant une heure : "wir lagen im Trommelfeuer". (Nous avons subi le feu roulant de l’artillerie.)

Le 21 mars, Nicolas est muté au 38 ° Régiment de Fusiliers (16), positionné près de Brières et de Vouziers (sud du département des Ardennes, à 50 km au nord-est de Reims). Le 5 avril, il doit rédiger son parcours de vie, "musste ich mein Lebenslauf beschreiben".

Dans quel but ? Cela était peut-être la coutume pour les nouveaux arrivants dans un régiment, dans le but d’être mieux connus par leurs supérieurs.

Offensives allemandes de 1918 sur le front de l’ouest.

Le 20, le régiment est positionné plus à droite, près de Cuy et de Noyon, dans la Somme (à 22 km au nord-est de Compiègne). Le 30, il est relevé et mis au repos près de Rimbercourt jusqu’au 6 mai.

Puis il reprend sa position jusqu’au 19 mai où il est relevé. Nicolas ne précise pas s’il s’agit du régiment ou de la compagnie.

- dès le 21, déplacement plus à gauche, vers le nord-est, pendant 2 jours (marche d’une quarantaine de km)

- mise au repos

- déplacement à pied pendant 4 jours en passant par Nesle, Saint Quentin, Guise (soit 80 km)

- repos de 2 jours, puis embarquement dans un train le 31 mai près de Iron (à 6 km de Guise) pour les premières lignes à Ville,

au sud-ouest de Noyon (trajet de 70 km).

pour voir la carte en pleine page, cliquer

Nicolas est en place, prêt pour l’offensive qui commence le 9 juin et se poursuit jusqu’au 13. (17)

- repos à l’arrière à Lagny pendant 2 jours (à 6 km au nord-ouest de Noyon)

- déplacement à Fréniches, près de Guiscard (à 10 km au nord de Noyon) et séjour jusqu’au 2 juillet

- retour en première ligne le 2 à Bus-la-Mézières (à 20 km au nord-ouest de Noyon), puis du 5 au 17 à Assainvillers, à gauche de Montdidier (à 8

km au sud-ouest de Bus)

- mise au repos jusqu’au 28 près de Laboissière-en-Santerre (à 5 km au nord-ouest de Bus)

- retour en position jusqu’au 7 août et préparation pour une autre offensive. Nicolas rencontre son concitoyen Jean Schlegel.

(16) Le nouveau régiment s’appelle officiellement "1. Schlesisches Füsilier Regiment Nr 38 General Feldmarschall Graf Moltke”. Il fait partie du VI° corps d’armée, de la 11° division et de la 21° brigade.

(17) Il s’agit de l’opération Gneisenau qui a lieu entre Montdidier et Noyon et qui fait partie de l’offensive de la dernière chance imaginée par le général Ludendorff sur le front de Picardie, face aux Anglais, avant l’arrivée en ligne des Américains. L’offensive débute en mars et se poursuit jusqu’en juillet. En cas de succès, l’armée anglaise serait acculée à la côte et séparée des Français.

Cette offensive allemande s’achève sur des victoires tactiques, mais elle n’apporte aucun bénéfice stratégique. Les armées alliées, placées désormais sous le commandement unique du général Foch, réussissent à stopper l’avance allemande tant en Picardie que dans l’Aisne et la contre-offensive française enclenchée le 18 juillet permet de reprendre l’initiative et de faire reculer les Allemands.

L’échec de l’offensive allemande met définitivement fin aux espérances de remporter la victoire finale par les armes, d’autant plus que la supériorité numérique est maintenant favorable aux alliés.

- le matin du 8, attaque des lignes ennemies : "einen Sturm gemacht". (Nous avons effectué une attaque.)

- bombardement ininterrompu de l’artillerie française pendant la journée du 9 : "der Franzmann hat den ganzen Tag gebollert". (Le Français a bombardé toute la journée.) (18) Le soir, à 5 h, est déclenchée l’offensive française : "er hat gestürmt". (Il a attaqué.)

(18) Après avoir contenu l’offensive Ludendorff, les Alliés lancent la grande contre-offensive devant leur procurer la victoire finale : 2000 canons alliés préparent l’entrée en action de 450 chars qui seront suivis à leur tour par l’infanterie.

L’armée allemande ne peut rien contre la supériorité alliée et se retranche derrière la ligne Hindenburg, un ensemble de fortifications composées de casemates en béton armées de mitrailleuses, de tranchées, d’abris souterrains et disposées de 10 à 50 km en arrière du front.

La ligne Hindenburg est attaquée le 18 septembre et finalement conquise le 10 octobre grâce à l’emploi massif des chars. Désormais la victoire finale alliée est en marche.

A cette occasion Nicolas est blessé, mais il ne précise pas si c’est par un éclat d’obus ou de grenade, une balle de shrapnell ou de fusil.

Il est évacué sur Nesle, puis le 12 août sur l’hôpital militaire de Solre-le-Château (département du Nord, à 14 km au sud-est de Maubeuge).

Il y séjourne jusqu’au 25, puis est dirigé sur l’hôpital de guerre, "Kriegslazarett 667" de Ath, en Belgique, au sud-ouest de Bruxelles. Il sort de l’hôpital le 4 septembre et va en convalescence à Tournai.

Mais le séjour y est de courte durée car, dès le 10, il est de retour dans sa compagnie, à Renansart (département de l’Aisne, au nord-ouest de Laon). Il reste en position jusqu’au 18.

La vie militaire continue :

- déplacement vers la droite du front

- départ en permission le 24 septembre et retour le 10 octobre (19)

- séjour en première ligne, près de la Fère jusqu’au 5 novembre (20)

Le régiment doit encore reculer, face à la poursuite de l’offensive alliée. C’est la première fois que Nicolas est obligé de battre en retraite. Dans la nuit du 5 au 6, le régiment décroche : "sind wir zurückgegangen". (Nous avons reculé.) Nicolas ne dit pas jusqu’où son régiment bat en retraite. Il ne mentionne plus aucune localité traversée, ni aucune date. Le moral n’y est plus.

Les insuffisances de l’équipement et de la nourriture, la lassitude devant un conflit sans fin, les privations subies également par les familles ont sapé le moral des troupes et c’est une armée exsangue, au bout du rouleau, qui recule, en direction de la mère-patrie.

Mais Nicolas ne s’est jamais plaint, dans son carnet, de la situation matérielle pendant ces années de guerre. Le pouvait-il objectivement, au risque de se faire attraper et de se voir condamner ? Il valait mieux taire les sujets qui fâchent et rester le plus neutre possible.

L’armistice est signé le 11 novembre, au moment où le régiment est encore en train de reculer : "da waren wir grad im Rückzug". (Nous étions justement en retraite.)

La frontière germano-belge est passée le 21 novembre, à Recht. Depuis La Fère le régiment a parcouru presque 300 km jusqu’à la frontière. Nicolas ne dit pas comment cette distance a été parcourue. (21)

C’est là que s’arrêtent les notes prises pendant la guerre sur le petit carnet noir.

(19) Cette seconde permission accordée à Nicolas, pratiquement 1 an après la première, est sans doute consécutive à sa blessure : c’est une façon de récompenser son action militaire et en même temps elle lui permet de poursuivre sa convalescence à la maison. Elle est pourtant peu conforme à la situation critique de l’armée du Kaiser qui aurait besoin de tous ses soldats pour contrer l’offensive alliée.

(20) Quand il retrouve sa compagnie, le front a déjà reculé suite à l’offensive alliée du mois d’août.

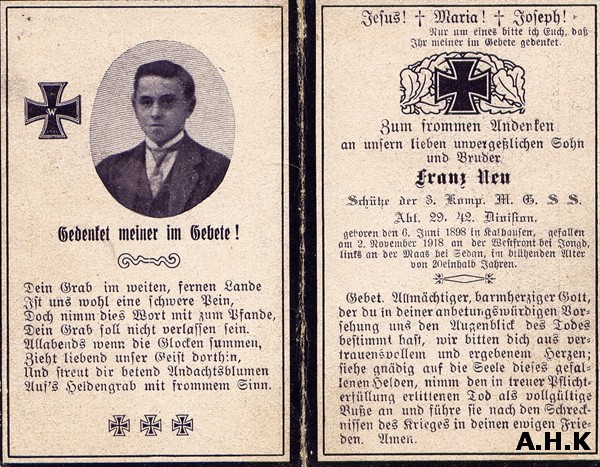

L’année 1918 a vu la disparition de 3 autres concitoyens de Nicolas : Jean FREYERMUTH, Henri WENDEL, un autre camarade de classe, et surtout un voisin de Nicolas, François NEU, à peine âgé de 20 ans.

|

|

Nicolas est revenu sain et sauf de cette terrible épreuve et désormais, avec quelques voisins de la rue de Schmittviller, le "Làngenéck", il entreprendra après son mariage, chaque année, pour la fête de l’Assomption, un pèlerinage pédestre à Marienthal, près de Haguenau, pour remercier la Vierge de l’avoir protégé.

Il fondera une famille et consacrera toute sa vie au métier d’agriculteur, et de bûcheron en hiver, pour faire vivre son foyer. Plus jamais, par pudeur, il n’évoquera la période de la guerre et les souffrances subies. Les images d’atrocités et de destructions resteront à jamais enfouies dans sa conscience.

A Marienthal.

Nicolas est le second à partir de la droite.

Nicolas est le second à partir de la droite.

L’état des services de Nicolas, "Militär-Dienstzeitbescheinigung", précise que le fusilier Nicolas LENHARD a été démobilisé le 28 novembre 1918 et renvoyé dans ses foyers, à Kalhausen.

Le même document spécifie ses différentes affectations pour le temps de la guerre, la participation à 2 batailles, la bataille du Niemen (du 2 septembre au 24 décembre 1915, date de son hospitalisation) et les combats sur l’Avre et le Matz (du 14 juin au 8 août 1918, date de sa blessure). (22)

L’attribution de la Croix de guerre et sa blessure y sont également mentionnés.

(21) Recht fait partie de la commune de Saint-Vith, située dans la province de Liège.

(22) L’Avre, longue de 56 km, prend sa source à Fresnières et se jette dans la Somme à Amiens. Le Matz est un affluent de l’Oise (longueur 25 km).

Scrupuleux, obéissant, discipliné, fidèle à son empereur et à sa patrie, Nicolas a fait son devoir jusqu’au bout sans jamais se plaindre, sans jamais avoir pensé une seule seconde à déserter, sans s’être absenté irrégulièrement du front.

Le brave petit soldat a bien mérité de la patrie pour avoir donné de sa personne. Mais cette patrie vaincue et déshonorée, en proie à bien des difficultés désormais, il l’abandonnera de force bientôt pour une autre qui lui tend les bras et qu’il ne connaît pas encore, la République Française.

Ballotté au fil de l’histoire entre la France et l’Allemagne, Nicolas est l’exemple de ces Lorrains, qui ont intégré deux cultures souvent opposées, qui n’ont pas toujours trouvé leur vraie place politique, qui ont été malgré eux les enjeux d’une histoire qui les dépassait et qui ont humblement mené une vie de labeur dans la résignation de leur sort, entièrement voués à leur famille.

Documents :

Fiche d’admission à l’hôpital militaire de Rastenburg en 1916.

Etat des services militaires établi en 1931

Annexes :

Le combattant allemand de 1914.

Lorsque l’armée allemande, en août 1914, envahit la Belgique, puis la France, les populations sont impressionnées par cette machine de guerre bien huilée, où tout semble marcher au doigt et à l’œil.

L’infanterie, l’artillerie, la cavalerie, les convois de matériel et de munitions défilent comme à la parade et frappent par leur élégance, leur propreté, leur fraîcheur.

Photo blog.zeit.de

C’est qu’elle a fière allure, l’armée du Kaiser ! Rien ne lui résiste.

Mais au cours du conflit qui s’enlise pendant 4 années dans la boue des tranchées, devant les nécessités économiques (pénurie de matières premières) et les exigences d’une guerre de position, cette fringante armée va changer de visage : l’uniforme et l’armement vont subir des modifications, la discipline de la vie au front se relâchera et un profond fossé se creusera entre le combattant de base et la hiérarchie.

Qu’il est loin le temps où la pimpante armée du Kaiser partait en campagne, la fleur à la boutonnière, saoulée de chants patriotiques et sûre de la victoire !

L’uniforme et l’armement du combattant allemand de 1914.

L’ancienne tenue modèle 1895, constituée d’une tunique (Waffenrock) et d’un pantalon bleu foncé est toujours en service dans les casernes. C’est la tenue de sortie, de parade, mais aussi de service et d’instruction. Une tenue de treillis (Drillichanzug) est encore utilisée pour certains travaux.

La nouvelle tenue de couleur "feldgrau", modèle 1907/10 est déjà arrivée dans les unités, mais elle est gardée dans les magasins et ne sert que pendant les manœuvres. C’est avec cette nouvelle tenue, plus adaptée à la guerre, que l’armée allemande part en campagne en août 1914.

Waffenrock 1895 avec pantalon d’été. (Photo landser.skyrock.com.) |

Nouvelle tenue 07 /10.

(Photo lagrandeguerre.cultureforum.net) |

A. La coiffure

Le casque

C’est toujours le fameux casque à pointe appelé « Pickelhaube », en service depuis 1842, plus adapté à la parade qu’à la guerre, qui est porté.

Il est fabriqué en cuir bouilli recouvert d’un verni noir brillant. La pointe et son embase sont des éléments de décoration, mais aussi de protection contre les coups de sabre. Sur le devant une plaque de laiton représente un motif héraldique variable selon les Etats de l’Empire Allemand et les régiments.

En tenue de parade, on ajoutait sur le casque un support de crin de cheval, de buffle ou de plumes de coq, selon le grade.

|

|

Dès 1892, une housse de tissu brun (Helmbezug) est utilisée pendant les manœuvres autant pour protéger le casque que pour camoufler les motifs trop brillants.

Cette housse deviendra vert-de-gris avec le nouvel uniforme modèle 1907/10.

Le marquage du régiment se fait sur la housse en gros chiffres rouges, chiffres qui seront remplacés dès le début de la guerre par des chiffres faits au crayon à l’encre (Tintenstift).

Les garnitures en laiton seront bientôt remplacées par des motifs en fer peint en gris.

L’on constate rapidement que la pointe du casque fait repérer le combattant dans la tranchée. C’est pourquoi, à partir de septembre 1915, la pointe devient amovible et n’est plus portée en campagne.

Il est à noter que le casque des artilleurs présente une boule à la place de la pointe et que celui des cavaliers (les Uhlans) a un plateau carré fixé sur un support et se nomme "Tschapka".

|

|

La casquette ou bonnet de police

Cette coiffure (Feldmütze) est une sorte de calot rond, sans visière (la visière est réservée aux officiers et sous-officiers), qui porte un large bandeau rouge avec une cocarde aux couleurs de l’Etat. Au-dessus de cette cocarde se trouve une deuxième aux couleurs de l’Empire.

Cette casquette est appelée familièrement "gratte-tête", "Krätzchen" (du verbe kratzen, gratter), non parce qu’elle gratte la tête quand on la porte, mais parce qu’elle est le lieu de rassemblement de ces petites bêtes que tout combattant connaît bien, les poux.

En campagne, il est recommandé aux gradés de tourner la casquette et de mettre la visière sur la nuque pour ne pas se faire repérer par les tireurs adverses.

Un bandeau de camouflage (Abdeckband) est fourni à partir de 1915 avec la casquette pour masquer le bandeau rouge trop voyant.

B. Le nouvel uniforme vert-de-gris modèle 1907/10

Il comprend :

- une tunique(Feldrock), au col rabattu, doublée de toile et fermée sur le devant par une rangée de 8 boutons et un crochet au niveau du col.

Les 2 grandes poches de devant sont munies d’un rabat fermé par un bouton.

- un pantalon

- 2 chemises sans col

- 2 cravates couleur vert-de-gris (Halsbinde) qui se nouent à la place du col de la chemise et protègent le col de la tunique

- un ceinturon (Koppel) avec une plaque armoriée en laiton (Koppelschloss)

- du linge de corps (2 chaussettes, 1 caleçon, 2 maillots de corps)

- une paire de bretelles

- des bottes de marche en cuir et une paire de fortes chaussures cloutées à lacets.

- accessoirement un treillis (Drillichanzug) pour effectuer certaines tâches.

La capote (Mantel) est encore du modèle 1908 et a une couleur grise.

Treillis, bonnet de police et bottes.

(www.dsm1918.de)

C. Les accessoires

Le havresac modèle 1895 (Tornister)

C’est un sac à dos avec une structure en bois, recouverte d’une forte toile avec un rabat de fourrure brune (cuir de veau, les poils à l’extérieur).

La mise en place du contenu de ce sac se fait de façon règlementaire :

- à l’extérieur, en U et autour du sac, la toile de tente (Zeltbahn) et le manteau roulés

- dans le rabat, le linge (chemise, chaussettes, mouchoir, caleçon en hiver seulement) et 2 boîtes de 15 cartouches chacune

- en-dessous du rabat, dans un petit sac oblong, le nécessaire pour monter la toile de tente (un cordon de tirage modèle 1892, une section

de mât modèle 1901, 2 piquets de tente en bois et fer modèle 1901 dans un étui de toile modèle 1892)

- dans le compartiment principal, de gauche à droite, le nécessaire de nettoyage (Putzzeug), c’est-à-dire une brosse à habits,

une brosse à chaussures, une brosse à cirage, une patience (voir ci-dessous) et du produit pour nettoyer le laiton, puis la chaussure gauche,

une boîte de conserve de viande (Fleischbüchse) et au-dessus le livret individuel(Soldbuch) et le livret de chants (Gesangbuch), la chaussure

droite et enfin le nécessaire pour le nettoyage du fusil (graisse à chaussures, graisse à fusil, chiffon, brosse)

Le sac à dos rempli règlementairement pèse environ 13,7 kg.

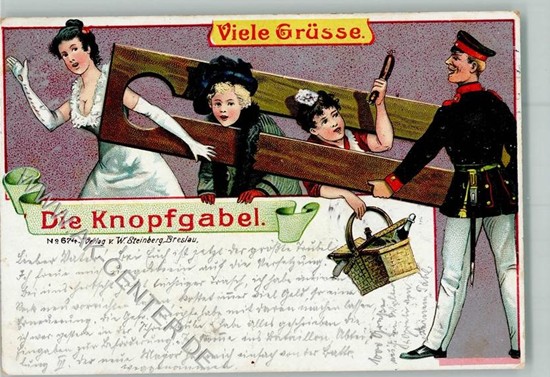

La patience (Knopfgabel) est un petit ustensile en bois utilisé lors du nettoyage des boutons de l’uniforme pour éviter les frottements de la brosse sur le tissu.

Autres équipements

- une musette pour le pain (Brotbeutel) modèle 1887, accrochée au ceinturon, sur le côté arrière droit et sa banderole (Brotbeutelriemen) pour pouvoir aussi la porter en bandoulière. Cette musette sert aussi à transporter d’autres effets personnels du combattant impossibles à caser dans le sac à dos.

- un bidon (Feldflasche) modèle 1907, en aluminium avec une housse en tissu gris-brun ou gris-vert, porté au ceinturon ou au sac à pain grâce à un mousqueton.

- une gamelle individuelle (Essgeschirr) modèle 1908, en aluminium recouvert d’une peinture noire satinée, accrochée sur le havresac et

renfermant des couverts pliants (Essbesteck)

- un quart (Trinkbecher) modèle 1893, en aluminium, accroché au sac à pain, à côté du bidon

- un outil individuel, c’est-à-dire une pelle-bêche modèle 1898 (Schanzzeug), portée dans un étui, au ceinturon, sur le côté gauche.

Le manche est placé à hauteur de la cuisse et fixé contre le fourreau de la baïonnette pour éviter l’entrechoquement.

- une plaque d’identité en laiton, de forme ronde ou ovale, portée autour du cou grâce à un lacet tressé, aux couleurs de l'Etat

D. L’armement

- le fusil (Gewehr). C’est la carabine Mauser modèle 1898. Longue de 1,25 m et lourde de 4,100 kg, elle tire une cartouche de 7,92 mm à balle

pointue (Spitzgeschoss).

C’est une arme à répétition avec un magasin de 5 cartouches, approvisionné par lames-chargeurs.

- la baïonnette M 98/05 (Seitengewehr), à lame plate et poignée munie de plaquettes de bois, est longue de 51,5 cm et a un poids de 0,430 kg. Elle se porte à gauche, au ceinturon, dans un fourreau en cuir (Seitengewehrtasche), au moyen d’un porte-baïonnette, à partir duquel pend une fausse dragonne (Seitengewehrtroddel) aux couleurs de la compagnie et du bataillon. Elle est aussi de fabrication Mauser.

- les 2 cartouchières (Patronentaschen) modèle 09, constituées chacune de 3 compartiments contenant chacun 4 lames-chargeurs de 5 cartouches, soit 60 cartouches.

|

E. Changements au cours du conflit

Le casque

- modèle 1915 : fabrication en feutre ou en tôle, remplacement des garnitures en laiton par des motifs en fer peints en gris, pointe

rendue amovible. La housse de protection est en 2 parties, une pour le casque et une pour la pointe.

- modèle 1916 : le casque en acier

Le casque à pointe offrait une piètre protection contre les éclats d’obus, aussi décide-t-on de le remplacer dès 1916 par le casque en acier embouti, appelé "Stahlhelm". L’épaisseur de l’acier est de 1,2 mm.

Le nouveau casque équipe en priorité les troupes d’assaut et il sera généralisé au cours de l’année 1917.

D’une forme bien typique, il est étudié pour protéger efficacement la tête et la nuque, il est pourtant un peu lourd (1,175 kg). Il porte de chaque côté un rivet saillant destiné à accrocher une plaque frontale de surblindage (Stirnpanzer) maintenue sur l’arrière par une courroie. Cette plaque, épaisse de 6 mm, produite à seulement 50 000 exemplaires, est en acier moulé et pèse quand-même 2,080 kg. Elle équipera surtout les guetteurs.

A cause de ces rivets (qui n’existent pas sur les casques du III° Reich) le nouveau casque est appelé "casque à boulons".

|

|

Le casque en acier, modèle 1916, est bien sûr peint en "feldgrau", et une note du 7 juillet 1918 décrit la manière de le recouvrir d’une peinture de camouflage faite de plusieurs couleurs.

Le casque à pointe et son remplaçant de 1916, le casque en acier. On distingue nettement l’un des deux rivets permettent de fixer la plaque de blindage frontale.

Tenue de campagne

Des mesures d’économie de matériaux et de camouflage sont mises en place.

- modèle 1915 : tunique remplacée par une vareuse (Bluse), suppression de la cravate, manteau vert-de-gris, bandeau gris pour masquer

la bande rouge de la casquette, plaque d’identité en zinc (format 5 cm x 7 cm)

- tous les cuirs (de couleur fauve à l’origine) doivent être noircis à partir de septembre 1915 (il faut les teindre ou les passer au cirage noir) :

cartouchières, ceinturon, lanières, bottes

- modification des matériaux du havresac : remplacement du cuir par de la toile

- remplacement des garnitures en cuivre et laiton (boutons, boucle de ceinturon) par du fer peint en gris

- remplacement de l’aluminium (bidon, gamelle, quart) par de la tôle

- remplacement du fourreau de baïonnette en cuir par de la tôle

D’autres mesures sont prises pour faciliter la vie du combattant.

- modification du contenu du havresac : dans le rabat, rajout de 2 boîtes de café, de 2 sacs de biscuits de guerre (Zwiebacksäckchen),

de conserves de légumes et dans le compartiment principal, rajout du calot plié, d’une brosse à chaussures (Fettbürste), d’une boîte de graisse

à chaussures (Fettbüchse), de chaussettes russes (Fusslappen, sortes de chiffons carrés destinés à remplacer les chaussettes)

- distribution de ceintures de laine pour se protéger du froid

- remplacement des bottes par des brodequins et des bandes molletières en 1917 (matériel plus adapté aux tranchées)

- modèle de bonnet de police uniforme pour toutes les armes avec bandeau vert en 1917

Armement

- dès 1916, pour les soldats en première ligne, dotation d’un masque à gaz individuel, en toile caoutchoutée, avec sa cartouche filtrante

de recharge (Ersatzfilter) et sa boîte en fer, à accrocher, en position d’attente autour du cou (Gasmaskebereitschaftsbüchse). Le tout de

couleur vert-de-gris

- utilisation d’un important stock de matériel pris aux Russes pendant les premières années de guerre (fusils, mitrailleuses, canons, etc)

- raccourcissement du fusil Mauser pour une meilleure utilisation dans les tranchées (le modèle 1898 a ne mesure plus que 1,11 m contre

1,25 m pour le modèle 1898)

- raccourcissement de la baïonnette et fabrication entièrement en acier à partir de 1915-1916

Entraînement au port du masque à gaz.

|

Renseignements tirés du livre Le fantassin allemand 1914-1918 de Jean-Claude Laparra et Pascal Hesse et des sites www.altearmee.de et www.ir23.org

Gérard Kuffler.

juillet 2013