II. De l'Epoque médiévale jusqu'au siècle des Lumières

Nous n'avons malheureusement aucune information sur le domaine avant le 14e siècle. Tout ce que nous pouvons affirmer est qu'une petite seigneurie a succédé à l'établissement gallo-romain car il existe quelques vestiges de l'époque mérovingienne: "des vestiges d'époque mérovingienne auraient été découverts au nord de Weidesheim. Le mobilier serait déposé à Strasbourg (Musée archéologique de Strasbourg)".(9)

1.L'origine du nom

Pour l'origine du nom de Weidesheim, il est possible de se référer au Dictionnaire étymologique des noms de lieux du département de la Moselle établi par Henri et Charles Hiegel (10): voici ce qu'ils écrivent sur Weidesheim: "Weidesheim, Waidesheim, Wedingesheim 1332 (Jungk p. 341; Burg, p.178), Wediesheim 1336 (Heemann, t. I, p.149) , Wedengisheym 1346 (RL. P. 1187; Herrmann, t. I., p. 171), Wedingesheim 1350 (Herrmann, t. I., p.662), Wedegesheim 1385 (Chatelain, Histoire du comté de Créhange, dans J.G.L.G.A., 1892 (II), p.76) Wedigesheim1444 (Pöhlmann, Die Herrenvon Bitsch, p. 123), Wedeshem 1475 (Pöhlmann, p.137), Viedirgesheim, XVe s. (Dorvaux, p. 30), Weidesheim 1506 (Bo. P. 282), Wedesheim im Westrich 1606 (Bo.), Weitzheim 1750 (Bo.), Weidesheim 1869 et 1871, du nom d'homme germanique Widuco, Veduco, Widugo, Widigo (Fö. , t. I., col. 1491, 1564 et 1569; Morlet, t. I., p. 222), changé en Wido (Fö., t. I., col. 1564) et germ. Heim."

Nous nous permettons d'avancer

une autre hypothèse concernant le nom de Weidesheim. Dans

le langage populaire francique le lieu est appelé "Wetzum".

Il existe plusieurs familles ayant un nom proche comme les Witztum

d'Egersberg (une famille noble alsacienne d'origine thuringeoise,

citée par Gérard Henner lors d'une conférence

en novembre 2000).

Pöhlmann, (Die Herren von Bitsch p. 123) cite un Hans Hirschhorn,

Viztum von Neustadt a. H. Or l'origine probable de ces patronymes

provient du latin "Vice Dominus" c'est-à-dire

représentants d'un seigneur suzerain sur un domaine. Il

s'agit de vassaux ou de chevaliers administrant une seigneurie

pour un puissant personnage. Par dérive onomastique (11),

il nous semble possible de passer de "Vice Dominus"

à "Wetzum". Néanmoins, l'explication donnée

par Henri et Charles Hiegel est plus vraisemblable.

9. Carte Archéologique

de la Gaule, La Moselle p.532 op cit.

10. Henri Hiegel, Charles Hiegel, Dictionnaire étymologique

des noms de lieux du département de la Moselle, Sarreguemines,

1986, pp.366-367

11. L'onomastique est la science de l'étymologie des noms

propres.

2.L'époque médiévale

Dès 1170, un Bitis Castrum

(château de Bitche) apparaît dans un document où

Frédéric Ier se dénomme lui-même comme

" Dominus de Bites " (Seigneur de Bitche).

Même si nous n'avons aucune preuve écrite, il est

possible que Weidesheim ait été dès cette

époque un fief vassal de la seigneurie de Bitche.

Néanmoins, il est probable que le domaine ait eu des contacts

assez fréquents avec le couvent de Herbitzheim distant

de 6 kilomètres à peine, voire des liens de vassalité

pour certaines terres.

Dans la seconde moitié

du 12e siècle, vers 1150-1170, plusieurs documents font

état de la seigneurie de Bitche et nous permettent de nous

faire une idée de son importance territoriale. Ainsi, vers

1150, le duc de Lorraine Mathieu Ier (1139-1176) envoie une lettre

au comte Volmar de Sarrewerden, sur le point d'entrer en guerre

contre Simon Ier de Sarrebruck et Volmar de Blieskastel. Matthieu

Ier demande au comte de Sarrewerden de respecter les limites ainsi

que les habitants de sa seigneurie. Dans cette lettre écrite

en lettres gothiques, mais en latin, les limites de cette seigneurie

sont établies avec le nom de 16 localités. Les frontière

Est et Sud-Est sont décrites plus sommairement: "depuis

Pirmasens jusqu'à Oermingen". Un village disparu sur

le ban de Lorenzen, sur la rive droite de l'Eichel, Wersingen

en fait partie. (12)

Au 13e siècle, la seigneurie de Bitche était le

seul territoire du duc de Lorraine à se trouver dans le

domaine linguistique allemand et du fait du morcellement des possessions

des comtes de Zweibrücken, elle se trouvait géographiquement

isolée. Le comte Eberhard II de Zweibrücken proposa

alors un accord d'échange au duc de Lorraine. Cette transaction

se fit par deux traités: celui du 13 mai 1297 et celui

du 1er juillet 1302.

12. Carl Pöhlmann Abriss

der geschichte der Herrschaft Bitsch Zweibrücken, 1911

La première mention directe de Weidesheim date de 1346. Une famille noble portant ce nom possède à cette époque un château qui fut détruit en 1380. Le conflit opposait le comte de Bitche et Henri III de Sarrewerden. Le domaine est dès cette époque proche d'une frontière entre deux seigneuries rivales. Cette position a apporté de très nombreux problèmes frontaliers: conflits sur les limites territoriales entre les communautés avec parfois des combats sanglants et des procès qui se sont succédés durant plusieurs siècles. [Thilloy Ruines du comté de Bitche]. Thilloy cite le château sous de nom de "Wedengesheim"

¨Parmi les plus importants

fiefs du comté de Bitche-Zweibrücken, se trouve une

part du château et du village de Weidesheim[…] à

proximité immédiate de la gare de Kalhausen et de

l'embouchure de l'Eichel dans la Sarre.

"Weidesheim était fief avec droits de haute justice

et château de la seigneurie de Bitche, en 1346 dans les

mains d'une famille noble de ce nom, qui s'éteignit en

1406 semble-t-il avec Petermann de Weidesheim. La succession se

fit avec les seigneurs de Créhange et les Schelm de Sarrewerden.

Le château semble avoir été détruit

en 1380 dans les conflits entre les comtes de Sarrewerden et ceux

de Bitche." (13)

"Jusqu'ici les données semblent fiables. Par contre,

concernant les 15e et 16e siècles, des documents manquent

et certains sont faux comme par exemple le fait que les seigneurs

de Fénétrange auraient été copropriétaires

alors qu'en réalité il s'agissait du seigneur de

Huntingen" (Hutting probablement ?) (14). En

effet il faut lire "Huntingen" au lieu de "Finstingen".

Le premier acte concernant le fief seigneurial avec mention du

château date du 8 avril 1444. Frédéric le

Vieux reçoit ce jour-là, du comte Frédéric

de Deux-Ponts-Bitche comme fief authentique, un tiers du château

et du domaine de "Wedisgesheim", près de la Sarre.

A partir de cette date, la famille de Bitche-Gendersberg n'aura

de cesse d'obtenir l'ensemble de la seigneurie soit par achat

ou par héritage.

13. Das Reichsland

Elsass-Lothringen" Tome III page 1187

14. Carl Pöhlmann, Die Herren von Bitsch gennant Gentersberg,

Kaiserslautern 1933, cité dans l'acte N°172 pages 159-160.

Simon de Bitche Gentersberg l'ancien et ses descendants choisirent

le château de Weidesheim comme résidence principale.

Il ne se refusa aucune dépense pour acheter les autres

parts des propriétaires de Weidesheim et ainsi être

le seul détendeur de la maison.

cliquez pour agrandir la charte

En l'an 1481, Simon Wecker, comte de Zweibrücken, seigneur

de Lichtenberg et de Bitche, arbitre sur une requête formulée

par les héritiers Sommer sur une partie de leurs propriétés

de Weidesheim et sur la construction du château par Simon

de Bitche dit de Gentersberg. L'arrangement stipule que la part

des Sommer soit payée par Simon à 100 florins. "A

Thomann von Rode appelé Sommer et ses héritiers

Enders von Ulingen appelés Lützelstein, Hugels Hansen

von Walschbronn et Sybille Sommer, en contre partie, Simon de

Bitche pourra à partir de ce jour disposer du château

de Weidesheim avec ses dépendances et achever les constructions

pour en user lui et ses héritiers".

Simon de Bitche acheta dès le 5 septembre 1481 la moitié

du quart de cette propriété au nobles Von Husen,

(famille qui n'a rien de commun avec les d'Hausen présents

au 18e siècle) mais le document s'est perdu, ou bien n'était-ce

qu'une promesse d'achat?. En tout cas, le 17 avril 1485, un autre

acte d'achat est concrétisé pour la moitié

de la part appartenant à une branche des d'Husen, Wendelin

de Salmbach, Lutzen Peters, fils de Oberbach, sa femme, une fille

de Gerhard von Husen, la propriétaire, et sa belle mère

Anna. L'autre moitié appartenait à une parente,

Agnès von Husen. Les trois quarts de cette part furent

achetés par Simon le 24 mai 1491 pour 55 florins.

Le donjon.

Enders von Ulingen appelé

Lützelstein aurait encore eu, à part la propriété

vendue en 1491 à Simon de Bitche, d'autres parts sur Weidesheim,

que sa fille aurait vendues pour 40 florins à Henri de

Huntingen ce que fit aussi Johann von Rode appelé Sommer.

Sur cet achat par Heinrich de Huntingen, Simon de Bitche demanda

son droit de préemption. Le 27 avril 1506 le Comte Reinhard

de Zweibrücken-Bitche jugea sur cette dispute de propriété

et demanda que les deux protagonistes jouissent ensemble de cette

propriété et que Simon de Bitche paye la moitié

de cet achat à Henri de Huntingen. Mais le 1er juillet

1513 Henri de Huntingen vend cette part avec profit à Simon

de Bitche.

Ce que la famille de Weidesheim possédait devait de nouveau

être partagé. Jean de Bitche racheta à ses

deux beaux-frères leurs parts, mais qui semblent être

inégales. En effet Hans von Sanct. Ingbrecht eut seulement

66 florins17 ½ tr, pour sa part, alors que Werner Gailing

von Altheim reçu 100 florins. Suite à cette dernière

transaction Jean de Bitche-Gendersberg fit dresser un acte de

propriété le 17 novembre 1550.

Hans von Sanct Ingbrecht ne reçut pas la même indemnité

que Werner Gailing von Altheim car il ne vendit pas toute sa part

d'héritage sur Weidesheim. Dix-huit ans plus tard, le 23

septembre 1568, Hans von St. Ingbrecht vendit ses parts des forêts

de Weidesheim à Anstatt de Bitche et à ses frères.

Du château remanié

à partir du milieu du 15e siècle, il reste la tour

qui s'apparente au type allemand du "Turmburg" : un

haut bâtiment, de plan massé, présentant quatre

niveaux d'ouvertures (15). Le château fut transformé

à la fin du 15e siècle par Simon le Vieux, seigneur

de Bitche dit Gentersberg et il fut encore modifié au 16e

siècle par ses successeurs (16).

15. Le pays

de Bitche (Moselle), Metz : Éditions Serpenoise, ("Images

du patrimoine", 80), p. 65.

16. HIEGEL Charles, "Hanviller, château de Gentersberg"

et "Kalhausen, château de Weidesheim", dans J.

CHOUX, Dictionnaire des châteaux de France. Lorraine : Meurthe-et-Moselle,

Meuse, Moselle, Vosges, Paris : Berger-Levrault, 1978, p. 111

et p. 128.

La tour.

Sur la façade sud-est, une tourelle d'escalier polygonale a été rajoutée sans doute au 16e siècle. Les façades et la tourelle sont percées de fenêtres à linteau trilobé. La tour comporte plusieurs éléments défensifs comme la bretèche au-dessus de l'entrée et plusieurs archères. Les dépendances remaniées en bâtiments agricoles sont dotées de trois canonnières doubles datant également du 16e siècle. Le château a donc été adapté à l'usage des armes à feu.

Trois canonnières doubles, faisant partie du système défensif, sont encore visibles dans les dépendances.

Les canonnières doubles.

Nous ne savons malheureusement rien du destin du château durant la Guerre des Paysans en 1525: le couvent de Herbitzheim, situé en amont sur la Sarre, a été pillé et utilisé comme base par une forte bande de paysans. Nous ne savons pas si Weidesheim a été attaqué à cette occasion.

La tour d'escalier à gauche.

La tour recèle un petit trésor sous la forme de peintures murales découvertes au cours du 20e siècle.

Ilona Hans-Collas, membre correspondant de l'Académie nationale de Metz est la première à avoir étudié ces peintures et à les replacer dans leur contexte historique. Les paragraphes qui suivent, reprennent une partie importante de son article publié en 2007 dans les Mémoires de l'Académie Nationale de Metz.(17)

Ces peintures assez dégradées se rapportent à la famille de Bitche-Gendersberg. Elles sont situées au premier étage, dans la partie haute de la salle rectangulaire. Il s'agit certainement d'une salle d'apparat. Les peintures étaient recouvertes d'un badigeon qui les a protégées; elles sont néanmoins en assez mauvais état. Elles encadrent une fenêtre du côté droit. La peinture à gauche de la fenêtre représente trois blasons avec trois cartouches portant les noms des seigneurs de Weidesheim:

Peintures murales dans la salle "d'apparat".

Peintures murales.

Dans le premier cartouche, il est possible de déchiffrer:

Irmengard

maucheim

eir von zwei

brucken

confirmant la généalogie donnée par Carl

Pöhlmann.

17. Ilona Hans-Collas

"Les décors peints du XVIe siècle dans les

demeures messines et lorraines : reflets de la vie artistique

et des courants humanistes de ce temps", Mémoires

de l'Académie nationale de Metz, CLXXXVIIIe année,

série VII, t. XX, 2007, p. 191-215.

Il s'agit de la première femme de Jean de Bitche-Gendersberg,

d'une fille du comte de Zweibrücken décédée

au plus tard en 1541.

"La dernière ligne se termine par un signe (nœud)

marquant une alliance. Ce cartouche est surmonté d'armoiries:

d'azur à trois fers à cheval 2 et 1 sommé

d'un casque à grille fermée. Notez que les cimiers

reproduisent les armoiries correspondantes.

Le second cartouche comprend le texte suivant:

"Hans von Bitsch

genannt

Gentersperg"

Il est surmonté d'un écu de sable au massacre de

cerf d'or à une molette d'argent (étoile) entre

les deux ramures, sommé d'un casque à grille fermée

avec le cimier du motif de l'écu.

Le personnage central est donc Jean IV de Bitche-Gendesberg, mort

avant le 16 août 1563. Sa première femme appartient

à une famille à laquelle il est déjà

lié:son arrière grand-père Frédéric

l'ancien avait épousé en 1432 Gutta Mauchenheimer

von Zweibrücken; la sœur de Frédéric,

Else, a épousé Cunz Mauchenheimer.

Jean s'est remarié avec

Margarethe Faust von Stromberg. Il apparaît vraisemblable

que la troisième partie a été rajoutée

lors de ce remariage: on remarque que les lettres du cartouche

sont légèrement plus grandes que les précédentes,

et que l'artiste a dû adapter la taille du cartouche à

l'espace qui lui restait à côté de l'ouverture

de la fenêtre.

Donc pour le troisième cartouche, on peut compléter

le texte grâce à l'écu qui le surmonte:

"Marg[areta]

geborne [Faust]

von Strombe[rg]"

Les armoiries qui surmontent ces lignes se lisent ainsi: échiqueté

d'or et de gueules de 4 tires, sommé d'un casque à

visière fermée, cimier à bonnet échiqueté

de 2 tires entre deux pennons adossés, bordés chacun

de deux rangs de 4 billettes en fasce; molette (étoile)

entre les pennons."

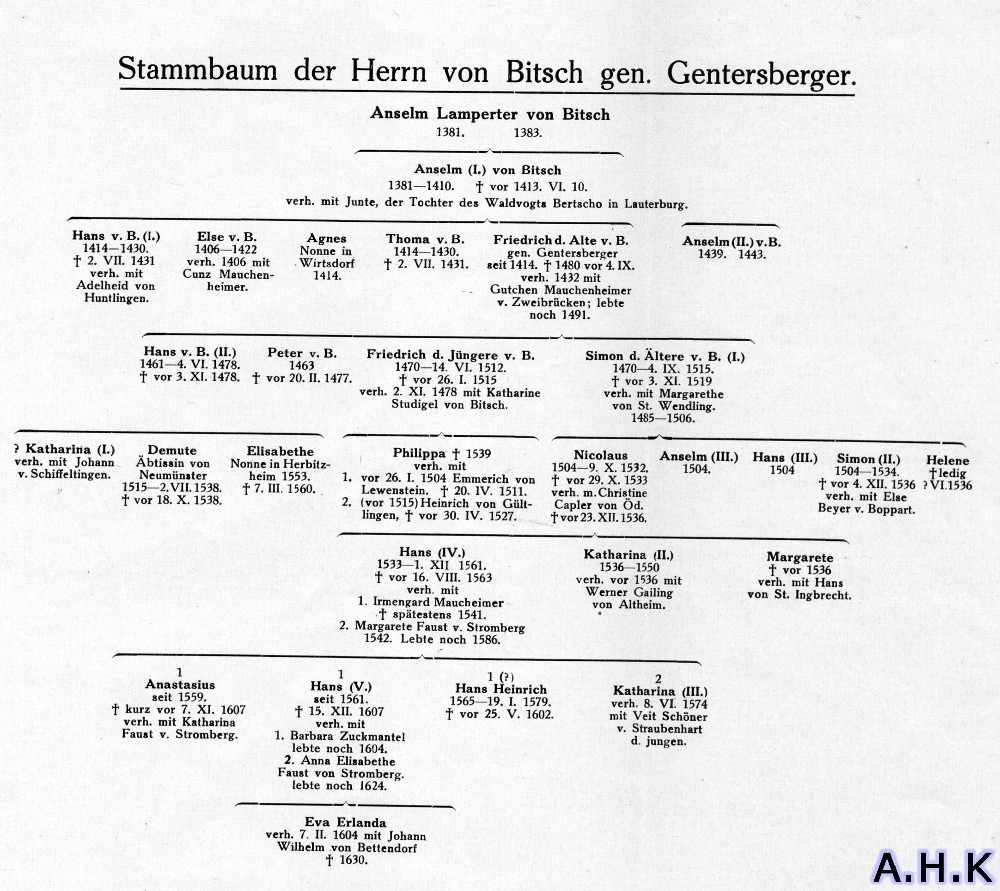

Cliquez pour agrandir le tableau

Généalogie des Bitche Gendersberg.

voir: Carl Pöhlmann: Die Herren von Bitsch gennant Gendersberg

Au moins cinq lignes de texte sont présentes en-dessous des cartouches mais elles n'ont pas encore pu être déchiffrées.

Peintures murales.

D'autres cartouches, à droite de la fenêtre, comportent

des textes en vieil allemand (Frühneuhochdeutsch).

La lecture de ces inscriptions est assez difficile.

Un texte comporte un contenu très moralisateur: il exhorte

à ne pas mépriser son prochain, à ne pas

lui nuire et à porter un regard critique sur soi-même.

Voici la lecture qu'en donne Ilona Hans-Collas:

"Veracht nie mich und

die meinen bescham zuvor dich und die.

Deinen .. an dich und nicht mich thu(e) (ich) unrecht (so) (hiete)

dich be..n.

nicht der genug ist ob du schon gleich was woll (gestellt) bist

(deiner Laune)

nicht wie du mich (siest) wer weiß ob du selber from bist

laß (dich deine)

zung nicht betrugen deiner neig…(entschluß uberlegen

soll) der zung

und in allen laß an gott und deine(n) naechsten …en

laß ich …

eur thue di[ch] (unrechten) so wirt was selber du …(preisen

was)…"

Peintures murales.

"Sur le mur sud, une scène montre une femme devant

un ours qui joue de la cornemuse. Deux cartouches contenant les

textes explicatifs se situent de part et d'autre de la scène.

Grâce à une gravure allemande, extrêmement

proche de la peinture murale, le sens de l'image et le contenu

du texte, plutôt difficile à déchiffrer sur

la peinture, peuvent être reconstitués." Selon

Ilona Hans-Collas:

Le texte à gauche :

"Den Pererm kan ich

machen

dantzen : mit wunder seltzamen

krammantzen : bald ich im den

Ring bring in die Nasen : so fur

ich in mit mir alle Strassen und mach

mit im [me]in Affenspiel er mu[sz]

mir dantzen wie ich wil."

Voici une proposition de traduction

moderne pour ce texte:

"L'ours, je peux le faire danser

lui faire exécuter des tours étonnants

lui mettre un anneau dans le nez

L'emmener sur toutes les routes

lui faire faire des singeries

il doit danser selon ma volonté"

Le texte à droite :

"Ich armer [Ba]er

waß zei[g] ich mich

das ich also laß dr[e]-

beb [mich] ich muß

mein [da]ntz m[i]r

selber [pf]eiffen ma(n)

thut mir offt in die

[w]olle greiffen."

"Pauvre de moi, ours

Comment je me montre

Comme un ours apprivoisé

Je suis obligé

De jouer moi-même

La musique pour ma danse

L'on m'attrape souvent

Par ma fourrure"

"La gravure sur bois qui

a permis l'identification de la scène et des inscriptions

peut être datée de 1543 ." (18)

18. M. GEISBERG, The german single-leaf woodcut : 1500-1550, édition

revue et corrigée par W. L. Strauss, New York : Hacker

Art Books, 1974, t. IV, p. 1543. Cette gravure sur bois (appartenant

à la catégorie appelée en allemand Flugblatt

ou Einblattdruck, en anglais single leaf cut), est conservée

au cabinet des estampes, Schlossmuseum, à Gotha (Inv. Nr.

: 39,38 (ancienne cote : Xyl. II. 175)) ; le graveur est inconnu.

(Note rédigée par I. Hans-Collas)

"Le texte placé à droite de l'image gravée,

en réalité, un dialogue entre les deux protagonistes

de la scène, n'est que partiellement repris sur la peinture

murale. Ce texte rimé, un poème narratif, comprend

trente vers : quinze vers pour la femme intitulée "meneuse

d'ours" (Die Berndreyberin) et quinze vers pour l'ours

(Der Ber spricht)

(19). La planche gravée

est signée en bas du texte du nom de son éditeur,

Anthony Formschneyder (20), alors que le texte peut être

attribué au poète allemand Hans Sachs (né

à Nuremberg en 1494 et mort dans cette même ville

en 1576), dont l'œuvre est considérable (21).

Tous les genres littéraires qu'il aborde dégagent

une morale, simple et pragmatique, sur la coexistence paisible

de l'homme avec ses semblables."

"Ces premiers vers de chacune des figures du poème

de Hans Sachs suffisent pour rendre la scène compréhensible

: la femme dit qu'elle "peut faire danser l'ours, lui mettre

l'anneau dans le nez pour l'emmener sur les routes", tandis

que l'ours se plaint de devoir faire la musique pour sa propre

danse."

Nous pouvons très bien imaginer que lors d'une cérémonie

de mariage, les seigneurs de Weidesheim aient fait appel à

une troupe de gens du voyage qui peuvent avoir amené un

ours dressé. Un tel spectacle a peut-être été

donné au château.

Ilona Hans-Collas cite un exemple d'une troupe de gens du voyage

à Metz en 1504. (22)

Il paraissait véritablement extraordinaire pour le peuple

de cette époque de dresser un animal sauvage pour réaliser

des tours. Ces gens du voyage étaient souvent originaires

de "Honguerie" (Hongrie). Sur l'image, le plantigrade

semble porter une coiffe, le rendant peut-être plus "humain"

ou plus ridicule. Car l'on joue sur deux tableaux: il s'agit à

la fois de présenter un spectacle humoristique avec un

ours, mais aussi, dans le contexte des œuvres de Hans Sachs,

de se moquer des contemporains souvent amenés à

"faire l'ours pour quelqu'un". C'est-à-dire être

au service d'un personnage en se faisant mener par "le bout

du nez" ou comme le veut l'expression employée ici:

"se faire mettre un anneau dans le nez".

L'ours considéré dans la mythologie européenne

ancienne comme le roi des animaux a perdu ce statut au profit

du lion, devenant une figure que l'on peut ridiculiser d'autant

plus facilement que le plantigrade a une silhouette anthropomorphe.

Les seigneurs de Weidesheim connaissaient donc des textes de Hans

Sachs, leur contemporain; ses poèmes les ont inspirés

pour demander à un artiste d'illustrer ce qui était

vraisemblablement une salle d'apparat. Cette salle évoque

à la fois leur famille avec les blasons, leur attachement

aux valeurs chrétiennes avec le texte de morale et offre

un divertissement avec la montreuse d'ours.

19. A. v. KELLER, E. GOETZE,

Hans Sachs, t. 22, Tübingen : Bibliothek des litterarischen

Vereins in Stuttgart, 1894, p. 281-282 (le poème est daté

du 3 mai 1543).

20. Antony Formschneider der Ältere, également connu

sous le nom de Antony Corthois, était né à

Montauban (France) vers 1500 et mort après 1560 à

Heidelberg. En 1535, il arrive à Augsburg où il

prend le nom de sa profession comme nom de famille. Il est éditeur

et imprimeur à Augsbourg, à Francfort sur le Main

et à Heidelberg (H. Gier, J. Janota (ed.), Augsburger Buchdruck

und Verlagswesen von den Anfängen bis zur Gegenwart, Wiesbaden

: Harassowitz Verlag, 1997, p. 1222).

21. Plus de 6000 titres dont environ 4200 "Meistergesänge",

environ 1800 poèmes narratifs ("Spruchgedichte"),

80 Jeux de Carnaval ("Fastnachtsspiele"), 63 tragédies,

65 comédies et 5 dialogues en prose (Bibliotheca Augustana

: http://www.fh-augsburg.de).

22. J. F. HUGUENIN, Les chroniques de la ville de Metz, recueillies,

mises en ordre et publiées, pour la première fois,

Metz : Lamort, 1838, p. 645-647. Le chroniqueur cite également

l'exemple d'un mariage fêté à Metz lors duquel

un tel spectacle fut donné dans une salle. (Notes rédigées

par I. Hans-Collas.)

Peintures murales.

Au milieu du 16ème siècle

de nombreux documents attestent que la famille Bitche Gentersberg

vivait à Weidesheim.

Ainsi, le comte Jean de Nassau-Sarrebruck s'engage le 19 mai 1559

à s'acquitter à Weidesheim des dettes qu'il devait

à Jean de Bitche-Gentersberg.

Catherine de Bitche-Gentersberg célèbre son mariage

à Weidesheim le 8 juin 1574 avec Veit Schöner von

Straubenhard.

Le 22 juin 1582,(23) les Sieurs Anstett Hansen et Jean Henry

de Bitche-Gentersberg firent appel au duc Charles de Lorraine

et de Bar, pour un litige de limite entre les terres de la seigneurie

de Weidesheim et le ban d'Achen. Le duc envoya une commission

pour régler l'affaire en la personne du Sieur Guillaume

Crantz de Geispolsheim, grand Bailli dans la Lorraine Allemande,

ainsi que le sieur Gall Tuschlin, docteur en droit et conseiller

de son altesse sérénissime. La commission définit

les limites en faisant poser des bornes entre la limite des bans

en commençant par le pré au-dessus du moulin d'Achen,

remontant le chemin jusqu'au petit ruisseau dit "Weinbach"

jusqu'au lieu dit "Klinchen ou Brücken" ensuite

en remontant jusqu'au four à chaux pour aller jusqu'à

la fontaine appelé "fontaine noire" et descendre

le petit ruisseau jusqu'au fossé profond qui descend et

qui sépare le ban de Weidesheim de celui de Wittring et

d'Achen.

Et le 21 octobre 1601 l'intendant de la Cour de Justice Impériale

confirme aux frères Anstadt et Jean l'administration civile

des biens du domaine de "Wetzen".(24)

En tout cas les nobles de Bitche-Gentersberg devinrent propriétaires peu à peu des trois quarts de Weidesheim, d'après le registre des censes de Bitche de 1570.