Joseph FREYERMUTH

LA VIE d’un PATRIOTE

Joseph Charles FREYERMUTH, né à ACHEN le 09 mai 1918, fils de Jean FREYERMUTH et de Madeleine DEHLINGER, était le 6e enfant d’une fratrie de 9.

Les époux Jean FREYERMUTH - Madeleine DEHLINGER et leurs enfants.

Joseph est au second rang entre les parents.

Joseph est au second rang entre les parents.

Joseph a été scolarisé à l’école communale d’ACHEN de 1924 à 1932 et dès son enfance était passionné d’agriculture.

A la fin de sa scolarité, en juin 1932, Joseph trouva tout naturellement à s’occuper dans l’exploitation familiale de ses parents et le voilà donc plongé dans les travaux agricoles. Les hivers 1932/1933 et 1933/1934, il les a passés à l'école d'agriculture de SARREGUEMINES, où il devait se rendre tous les jours en train après avoir rejoint la gare de KALHAUSEN à vélo.

L’ENTREE DANS LA VIE ACTIVE

1934 sera une année charnière pour lui, il va entrer dans la vie active, affronter la dure réalité du monde des adultes.

Laissons maintenant Joseph nous raconter la suite :

« C’est durant cette année que notre maison familiale fut agrandie. Mon père, artisan maçon, et son co-équipier "SCHÒNG" de SINGLING se mirent à l’ouvrage pour rehausser la bâtisse en construisant le 1er étage.

Avec mes 16 ans, j’ai participé activement à ces travaux, j’ai monté une bonne partie du mortier, grimpant sur l’échelle avec sur mes épaules, un "Schbàtz " contenant 5 à 6 pelles de mortier (Cet outil de maçon, appelé "oiseau" est constitué de planches assemblées à angle droit. Deux manches permettaient de le porter sur les épaules).

Oiseau de maçon

(Photo internet)

En automne, l’heure a sonné pour mes débuts sur les chantiers de la ligne Maginot. Le 1er octobre 1934, je fus embauché par l’entreprise SAINT RAPP et BRISE et affecté comme commissionnaire à ROHRBACH. Je m’y rendais à vélo.

De par mes diverses tâches, je me rendais sur les différents sites des grandes casemates du coin, d'ACHEN jusqu’à GUISING. Or, un jour, au Bloc 10 du "Rohrbacher-Kopp", dans la pénombre du couloir, je n’ai pas vu que le trou destiné au monte-charge n’avait pas été recouvert de planches. J’y suis tombé, me retrouvant du coup 3m50 plus bas, étalé sur les planches de coffrage d’où pointaient plein de clous. Par chance, je me suis relevé avec uniquement une égratignure au menton.

Je gagnais 1,50 F de l’heure alors qu’un ouvrier avait 2 à 2,50 F. Cependant, en fin de mois, la différence était minime. L’entreprise avait plusieurs chantiers, ainsi qu’un dépôt à ACHEN dans la "Fréschgàss" (actuellement maison Raymond JUNG) et moi, je pouvais prétendre à pas mal d’heures supplémentaires car je m’arrangeais pour qu’au retour, le soir, et à l’aller le matin, je sois chargé de commissions pour le dépôt d’ACHEN, ainsi mes temps de trajet étaient également payés.

Cependant, cela ne dura pas, car un certain DAHLEM de ROHRBACH occupant le même emploi que moi et ne gagnant qu’un franc de l’heure eut vent de mon salaire horaire et alla réclamer. Au lieu d’augmenter ce dernier, la direction décida de m’aligner sur le DAHLEM. Je n’ai pas accepté cette baisse et j'ai donné ma démission le 07 juin 1936.

L’arrivée au pouvoir du Front Populaire provoqua une grève générale, qui dura de juin à fin septembre 1936. Il n’y avait pas d’activité salariale durant cette période, mais j’ai participé aux travaux agricoles familiaux.

Après ce mouvement de grève, les salaires ayant été quelque peu augmentés, j’ai trouvé du boulot auprès d’une autre entreprise (dont je ne me rappelle plus le nom) et du 01 octobre 1936 au 31 octobre 1936, j’ai aidé à mettre en place une pompe dans un des puits du casernement du Val d’ACHEN.

Cette même entreprise m’employa comme aide-soudeur. En effet, les casemates ont été équipées de citernes à fioul. De grands panneaux de 2,50 x 2,80 m étaient livrés et il fallait les assembler et les souder sur place, dans les casemates. Je donnais un coup de main pour la manipulation et le maintien des panneaux au moment de l’assemblage. Cela dura du 1er novembre 1936 au 30 décembre 1936.

Durant cette période, cette entreprise avait installé, dans l’ouvrage du "Haut Poirier", trois citernes qui n’étaient pas encore peintes à l’intérieur ni en dessous. L’entreprise avait des délais à respecter et le 24 décembre, un responsable me demanda si je voulais bien accepter le travail de mise en peinture, il me paierait 10 F pour cette intervention à condition de l’effectuer encore le jour-même.

Après avoir terminé mon poste à ROHRBACH, je suis rentré dîner, puis je me suis rendu au "Haut Poirier" avec une "Kabbittlòmp" (lampe à acétylène). Je me suis glissé successivement par la petite ouverture à l’intérieur de ces trois citernes. Je n’étais pas tellement rassuré, puisque j’étais seul dans cet ouvrage. A 23 heures, le travail était accompli, j’ai eu juste le temps de rentrer pour me laver, me changer et rejoindre l’église pour la messe de minuit.

En janvier 1937, je rejoins l’entreprise LEFEVRE spécialisée dans le forage de puits. Durant trois mois, j’étais affairé au forage d’un puits d’une profondeur de 175 m au "Héwelsfeld Bloc 7" (vers WIESVILLER). La méthode employée était le forage à sec.

Le 16 avril 1937 et pour une durée de cinq mois, j’ai intégré l’entreprise TREFORT. Nous avons creusé au Bloc 9 de la "Helchewies" (vers SINGLING) un puits de 225 m de profond par la méthode de forage avec eau. Une tourelle de forage de 20 à 25 m de haut avait été érigée et tous les jours, je devais grimper au sommet pour huiler la roue du treuil.

Au bout de deux heures de forage, nous avions creusé environ 50 cm, il fallait donc sortir le trépan à l’aide du treuil pour l’affûter. En même temps était prélevé un échantillon de terre aux fins d’analyses. Cette opération durait à nouveau deux heures en fonction de la profondeur. Le poids des tiges et du trépan était d’à peu près 500 kg, le trépan seul pesait 125 kg. Puis, il fallait chauffer pendant une heure le trépan, sur une forge mobile, jusqu’à ce qu’il soit rougi. Ensuite le forgeron le plaçait sur une enclume et deux ouvriers dont moi, donnaient en un quart d’heure 80 coups de masse afin de rendre au trépan son tranchant.

Puis venait l’opération inverse : la remise en place du trépan et des tiges qui durait aussi près de deux heures.

Nous étions alors repartis pour creuser 50 nouveaux centimètres, tout en accompagnant chaque tour de forage en maintenant une barre horizontale, pour guider le trépan.

Les incidents étaient fréquents : un jour, le trépan était resté bloqué et il nous a fallu deux jours pour l’extraire. Les puits avaient en surface 40 cm de diamètre alors qu’au fond, ils rétrécissaient à 20 ou 25 cm.

Durant ces huit mois, j’effectuais les 3 x 8, je travaillais donc par postes, car ces forages se poursuivaient jour et nuit.

Je me rappelle un autre incident sur un des puits du secteur situé à la "Ferscht" : il y avait une faille dans le puits et pour la colmater 800 sacs de ciment ont été nécessaires.

Alors que j’étais employé au puits de la "Helchewies", un alsacien du nom de Joseph KAPFER, de plusieurs années mon aîné, y travaillait aussi. Il me demanda un jour de jouer le rôle d’entremetteur pour qu’il puisse fréquenter une fille du village, Anna MULLER, qu’il épousa par la suite.

Du 16 septembre 1937 au 15 octobre 1937, je travaillais pour la société CABLE PARISIENNE. Il fallait creuser des tranchées pour l’enfouissement de câbles téléphoniques et chaque ouvrier devait, par jour, réaliser une tranchée de 3,10 m de long et 2,10 m de profond. Il arrivait que compte tenu de la configuration du terrain, l’on puisse creuser un peu plus et ainsi avoir une avance pour le lendemain.

Alors que j’étais affairé près du Haut Poirier, le vendredi après-midi, et que j’avais pris une avance pour le lundi, le contremaître passa avant la fin du poste et pour assouvir son autorité me dit : « Il faudra terminer ce trou et en creuser un autre avant lundi soir, sinon tu seras viré ! »

Vexé, blessé dans mon amour propre puisque j’avais même fait plus que ce qui était prescrit, je lui répondis : « Je n’attendrai pas lundi, prépare-moi mon compte de suite, je démissionne ! ». Se rendant compte qu’il avait dépassé les limites, le contremaître tenta de me retenir, mais rien n’y fit.

Pour éviter une trop grande mobilité du personnel entre les différentes entreprises de construction des fortifications, celles-ci avaient conclu un accord, celui de ne pas reprendre un ouvrier qui avait démissionné de l’une des entreprises avant un délai de trois mois.

Mon frère Paul étant contremaître dans la firme HENRY, arrangea le coup et après 15 jours, le 01 novembre 1937, je pus commencer dans cette société.

J’y suis resté jusqu’au 15 août 1938, juste quelques jours avant mon départ pour l’armée. Je travaillais en régie, à faire des travaux de finition, il n’était donc pas question de rendement. Mon lieu d’activité principale était le petit ouvrage de ROHRBACH (appelé aujourd’hui Fort CASSO).

Je me souviens qu’un des responsables du Génie, le capitaine RICHARD, accompagné de son grand chien, fit un jour une tournée d’inspection, et moi j’étais occupé avec un marteau-piqueur à creuser une niche de 30 cm de profondeur dans un mur d'une casemate. Il trouvait que je ne progressais pas assez vite. Je lui prêtai alors le marteau-piqueur, il fit un essai, se rendit compte de la résistance du béton et me repassa l’outil. Il ne revint plus jamais.

Mon frère Paul vint aussi une fois me demander de l’aider à ramener depuis la route et jusqu’au monte-charge de l’ouvrage, un moteur d’environ 2,5 tonnes. Plusieurs ouvriers avaient tenté en vain de faire bouger ce bloc, mais nous deux, nous l’avons ramené à bon port en une après-midi.

Durant ces trois ans et demi de travail effectif, j’eus six employeurs différents et j’étais occupé sur sept chantiers. Il ne faut pas oublier que j’ai continué pendant toute cette période à assumer l’exploitation agricole.

En 1935, conjointement avec les fortifications, avaient été construites les casernes du VAL d’ACHEN.

LA CONSCRIPTION

C’est en 1937 qu’eut lieu à ROHRBACH, la conscription "MUSTERRUNG". Nous étions sept conscrits. Comme il était de tradition, les conscrits faisaient la fête, mais Charles KIMMEL, empêché par sa marâtre, n’a pas pu participer aux festivités. Notre classe n’a pas manqué d’honorer cette coutume, nous avons tenu trois jours sans voir un lit. Nous avons défilé dans les rues du village, accompagnés de trois musiciens (un de WITTRING et deux de GROS-REDERCHING). Le premier soir, nous avons organisé un bal chez les "Hupperts" et le deuxième soir chez "Wickels".

Le troisième soir, après avoir ramassé des œufs dans le village, nous avons fait des omelettes au restaurant et le quatrième soir, le groupe se dispersa peu à peu. Vers 4 heures du matin, n’étant plus que deux ou trois, nous avons décidé de mettre un terme à la fête et d’aller nous coucher.

Les conscrits de 1937 : au premier plan, les musiciens et debout de gauche à droite :

Joseph ROHR (d’un an plus jeune, il n’a été que le porte-drapeau), moi, Stanislas JUNG,

Jacques WIEDEMANN, le maire, Jean RIMLINGER, Joseph MULLER (Fròòsisse),

Charles BIRKENSTOCK (de Wèlschell) et Clément MULLER.

LE SERVICE MILITAIRE

Fin août 1938, j’ai eu mon avis d’incorporation pour le 59e Régiment d’Artillerie Motorisée à SARREBOURG. La durée légale du service militaire était de deux ans.

Juste avant mon départ, avec mes copains, nous avons organisé une petite fête au restaurant BIRCKENSTOCK, tenu à l’époque par un sympathique gérant originaire de SARREGUEMINES, lequel nous a concédé toute cette soirée gratuitement.

Le 1er septembre 1938, je me suis donc rendu dans mon régiment. J’étais affecté à la 4e Compagnie. Il m’a été attribué sept tenues :

• 2 treillis bleu gris

• 1 tenue de sortie kaki

• et 4 autres tenues de travail

Il fallait les empiler sur des étagères et les affaires de toilette étaient rangées dans un coffret en bois avec cadenas que j’avais ramené de la maison.

Je faisais mon service de façon convenable et donnais entière satisfaction.

Me voici à gauche en tenue de sortie et à droite en tenue d’apparat

Pendant la période d’instruction, sans véritable équipement, j’ai dû faire un tour de garde à LA FORGE, près d’un dépôt d’essence installé en pleine forêt. On y avait une impression d’insécurité. Quelques jours après, je devais y retourner, mais j’ai refusé en disant : « J’entretiens la chambre d’un des brigadiers, mais je ne veux plus faire de garde ». C’est ainsi que j’en fus dispensé jusqu’au début de la guerre.

Un matin, à 11 heures, au retour du service, mon paquetage était parterre dans la chambre. Vexé, car l’ayant toujours bien rangé, je le laisse tel quel, je prends mon quart et me rends au réfectoire, puis à la cantine. Je ne reviens à la chambre qu’à 13 heures moins cinq. Le brigadier de service m’y attendait et me demande d’où je viens. « De la cantine », lui répondis-je.

Il voulait savoir pourquoi je n’avais pas encore rangé mes affaires. J’ai alors haussé le ton et lui ai rétorqué :

« Je voulais d’abord savoir qui l’avait jeté à terre, parce que tout était parfaitement rangé. Ainsi tu voulais me jouer un sale tour ! Que je ne t’y reprenne plus, sinon tu vois ces grosses chaussures, je t’assommerai avec, si tu oses me refaire cela ! ».

Après cet épisode, je n’ai plus eu de problèmes durant le reste de mon service.

Début novembre, mon camarade de classe, Charles KIMMEL, a été incorporé dans le même régiment que moi, mais à la 8e Compagnie.

Tous les jours, je me rendais à la cantine boire un café avec lui et Alphonse HOFFMANN, originaire d’ETTING.

Les soirs, il nous arrivait de temps en temps d’aller faire un tour dans SARREBOURG, qui à l’époque comptait 49 bistrots.

Me voici en tenue de sport

Pendant les premiers week-ends, je me rendais chez une amie intime prénommée Anna et qui habitait à GOETZENBRUCK. Or, en revenant à la caserne, un dimanche soir après une perme, j’ai trouvé dans une poche de ma veste un billet de 50 F. C’était Anna qui l’y avait glissé. Je n’ai pas accepté cela. En ces temps, il était impensable qu’une fille entretienne un jeune homme. Blessé dans mon orgueil, j’ai rompu notre liaison.

Par la suite, les week-ends, je les passais pratiquement tous à la maison. Tantôt je rentrais en train, tantôt j’empruntais un vélo à raison de 5 F et parcourais ces 42 km en un plus d’une heure.

Tout mon linge a été lavé à la maison, de même l’ordinaire, je l’améliorais par les provisions ramenées de chez mes parents. Il m’arrivait aussi, de temps à autre, de passer un week-end à DIEUZE chez un copain de chambrée, et lui, venait parfois avec moi à ACHEN.

J’ai été nommé pointeur chef auprès d’une pièce de 75 (canon de 75) d’une portée précise sur 10 km.

Lors de manœuvres d’une durée de 15 jours à BITCHE-CAMP, aux exercices de tirs au canon, notre pièce a atteint la cible avec 7 coups sur les 12 tirés et nous nous sommes classés premiers.

J’ai été cité devant le régiment, avec une conclusion du Commandant en ces termes : « Nous n’avons rien à craindre puisque nous avons parmi nous,

le meilleur tireur ! ».

J’ai reçu une distinction avec insigne et une prime de 50 F de la part du capitaine, plus les apports du commandant et des lieutenants, en tout : 240 F.

Mes camarades et moi, nous avons obtenu une perme. Au retour sur BITCHE, nous avons ramassé des champignons que nous avons fait préparer dans un restaurant de la ville où nous avons fait la fête.

Depuis la caserne, nous nous rendions souvent en camion à STOCKBRONN, près d’EGUELSHARDT pour la construction d’abris et de positions.

Je supportais mal ces trajets de SARREBOURG à BITCHE (mal de transport) et à la sortie de REDING, je me sentais déjà mal.

Un jour, alors que j’étais chef de voiture, nous avons fait un détour par ACHEN avec le camion et 8 à 10 hommes à bord pour manger un bon casse-croûte, arrosé d’un peu de schnaps. A notre arrivée à STOCKBRONN, le capitaine, un peu inquiet, me demanda de justifier ce retard d’une heure. Comme excuse, je lui expliquai que j’avais besoin d’un marteau de maçon correct pour les travaux à effectuer. Il avait bien compris notre stratégie et

ne mit pas en doute l’excuse du marteau. Il nous arrivait aussi d’aller faire casse-croûte au restaurant à EGUELSHARDT.

L’adjudant de service m’avait une fois désigné de garde pour la matinée. Donc je ne me suis pas rendu à l’appel de ceux qui partaient pour BITCHE et qui se levaient plus tôt que les autres.

Le capitaine, ne me voyant pas dans les rangs, demanda des explications à l’adjudant qui s’est fait passer un savon. Il est venu me réveiller en douceur, mais moi, je me suis préparé sans me presser et toute la section a dû m’attendre. Je n’ai plus jamais été inscrit sur un tableau de garde.

Nous avions à peine terminé les positions et profité de quelques jours de perme que la préparation de la guerre s’activa.

DEBUT DE LA PERIODE DU CONFLIT ARME

Le 27 août 1939, alors que les réservistes avaient été rappelés, notre régiment fut scindé en trois régiments : le 59 e, le 60 e et le 68 e.

Je fus affecté au 60 e Régiment d’active d’Artillerie 4 e batterie (une batterie était composée de 5 canons). Nous avons gagné nos positions près d’EGUELSHARDT, emmenant tout le paquetage.

Toute notre nouvelle hiérarchie était composée de réservistes :

• le Commandant DE MONTENON (il avait le titre de noblesse, mais sa femme détenait la fortune)

• le Capitaine LE COMTE (prêtre qui nous lisait la messe tous les matins)

• le Lieutenant DOULCET (brave homme qui communiait tous les matins)

• le Lieutenant BRUZOLOWSKI (qui dépeignait un peu du lot)

• et un autre Lieutenant dont j’ai oublié le nom, un chic type, d’ailleurs. Sa fille de 12 ans fut ma marraine de guerre et m’envoya plusieurs colis avec des sous-vêtements chauds et d’autres affaires ainsi que des victuailles.

Je ne sus que plus tard qui avait été ma marraine de guerre, beaucoup d’appelés avaient une telle marraine mais n’en connaissaient que rarement l’identité.

Le 1er septembre 1939, la guerre fut déclarée. J’étais en position à STOCKBRONN lorsque sont passés des flots de réfugiés qui devaient évacuer les villages de la première zone.

Le capitaine

LECOMTE

Du 07 au 14 septembre, certaines unités ont fait une percée en territoire allemand, (opération Sarre) mais ont eu ordre de rebrousser chemin. Des tirailleurs marocains revenus de cette expédition sont passés près de notre position, exhibant des musettes pleines de nez et d’oreilles qu’ils avaient coupés aux adversaires.

Au bout de quelques jours, nous avons été mutés à NIEDERBRONN où nous avons construit des positions de fortune et logé dans les maisons évacuées.

Je m’en souviens bien, j’ai logé dans la dernière maison à droite de l’époque, dans la partie de NIEDERBRONN vers JAEGERTHAL.

Le 16 septembre 1939, j’ai été nommé brigadier-pointeur. Commençait le "SITZKRIEG", guerre de position et d’observation appelée aussi "drôle de guerre"

Un garde-forestier habitait encore un moment près de notre position et avant qu’il n’évacue les lieux, je lui rendis visite. Il me confia son chien et un fusil de chasse. C’était une aubaine, puisque du gibier, il y avait en abondance !

Les DE DIETRICH, adjudicataires de la chasse, n’avaient pas tiré un coup de fusil depuis des années et bravant l’interdiction, nous avons amélioré l’ordinaire.

J’ai offert un gigot de chevreuil au capitaine, qui tout en faisant l’étonné sur cette provenance, se proposa de suite pour me fournir en munitions.

Les lapins de garenne, on les tuait à coups de bâtons, on encerclait une haie, on y lâchait le chien et il en sortait 7 ou 8.

Dans ces nouvelles unités, il n’y avait plus assez de gradés et le capitaine m’a inscrit pour le peloton de Maréchal des Logis (grade qui vaut celui de sergent).

Le premier jour, je ne me suis pas rendu à l'instruction. Le capitaine m’a alors appelé et sermonné. Résigné, j’ai participé à trois semaines de préparation et à l’examen final, j’ai été reçu deuxième sur 42 participants. Mais j’ai refusé ma nomination en tant que maréchal des logis. Pour la solde, cela aurait été intéressant, car elle doublait (de 50 centimes à 1 F par jour), mais la plupart des sous-officiers étant des rappelés, continuaient à percevoir leur salaire civil et dépensaient des sommes folles en apéritifs, repas, fêtes, etc. Moi, avec ma maigre solde et des parents évacués en Charente dont je ne pouvais attendre aucun soutien financier, je ne pouvais me hisser à leur rang, d’ailleurs le capitaine comprit mon choix.

Durant ce "SITZGRIEG", d’automne 1939 au printemps 1940, j’ai eu deux permissions pour me rendre en Charente auprès de ma famille évacuée : la première d’une durée de dix jours et la deuxième de même durée. Malheureusement, le dernier jour, je suis tombé malade : céphalées et rhumatismes articulaires. Le médecin appelé à mon chevet me fit hospitaliser à CONFOLENS pendant dix jours. A peine rétabli, j’ai dû rejoindre mon régiment.

Durant ces deux permes, j’ai sillonné la Charente, à pied, à vélo, rendant visite à toutes les connaissances, en profitant aussi pour visiter la région.

Au printemps 1940, vint un ordre de repli vers le REHTHAL, où début mai, nous avons eu le premier contact avec l’ennemi. Il y eut un échange d’environs 10 coups de canon et un incident me marquera à jamais.

A la tombée de la nuit, nous avions pointé sur une ferme investie par les Allemands et j’avais recouvert l’appareil de pointage avec sa housse, en attendant l’ordre pour le premier tir. Il y eut un moment de relâchement, puis fut donné l’ordre de rejoindre les postes. Je voulus enlever la housse, or les Allemands s’étaient mis à nous tirer dessus. Dans la confusion, le capitaine s’embrouilla, inversa le rang des ordres et commanda brusquement, sans autre préparation, l’ordre de feu. Je me trouvais donc à côté du canon au moment de la mise à feu. La déflagration fut terrible et le souffle m’envoya à la renverse à quelques mètres du canon. Je me suis relevé, abasourdi, chancelant, ne présentant pas de blessures sur le moment. Je pus encore constater qu’un de nos hommes venait d’être tué par l’ennemi. Or, comme je n’avais pas de protection contre le bruit au moment de la déflagration, cela a détraqué mon ouïe. La perte d’audition n’était pas trop importante sur le moment, mais elle n’a cessé de s’amplifier au fil du temps.

Peu après, nous avons fait une petite progression de 5 - 6 km jusqu’à DAMBACH et là, le 09 mai 1940, j’ai grimpé sur un arbre pour faire le guet. Malheureusement une branche s’est cassée et, ne pouvant me retenir, j’ai glissé le long du tronc sur 6 à 7 mètres.

Je m’étais fait quelques éraflures aux jambes et éprouvais des difficultés à me déplacer pendant quelques jours. Si cette date m’est restée en mémoire, c’est parce que ce même jour, j’ai reçu un courrier de mon frère François. Une carte m’annonçait la naissance de son fils Roger et qu’il m’avait choisi pour en être le parrain. Malheureusement, suite à ma chute, je ne pus me déplacer à PONT-A-MOUSSON pour assister au baptême.

Vint l’ordre du repli stratégique vers SARREBOURG qui nous mènera en fait jusqu’au DONON. Au début du repli, nous étions même pendant huit jours encerclés par les Allemands. Le ravitaillement ne pouvait plus être assuré, nous avons récolté des topinambours dans un champ et fait cuire les vieilles lentilles qui traînaient depuis longtemps dans un camion. La cuisson terminée, dans les marmites, surnageaient plein d’insectes.

A ABRESCHVILLER, nous avons tiré sur nos propres troupes suite aux ordres d’un officier supérieur, peureux, qui avait cru voir l’ennemi. Deux canons avaient été mis en action, mais l’erreur fut vite rectifiée et l’arrêt des tirs ordonné par nos officiers qui grâce à leurs jumelles, s’étaient rendu compte de

la méprise.

Arrivés au DONON, nous avons attendu huit jours l’ordre de nous rendre, sans plus jamais tirer un seul coup de canon.

L’armistice a été signé le 22 juin 1940. Le commandant fit un petit discours en citant une phrase célèbre du Général DE GAULLE: « Nous avons perdu

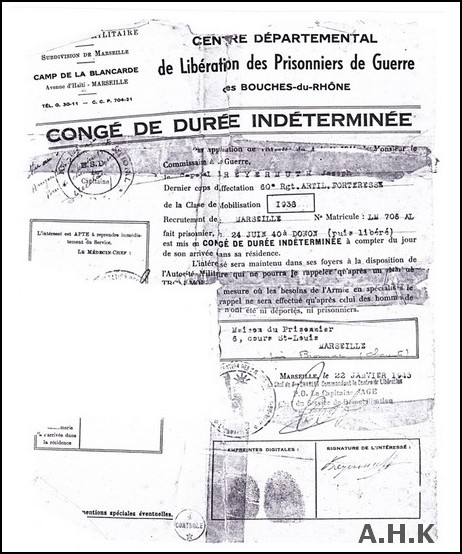

une bataille, mais pas la guerre » et le 24 juin 1940, nous avons été faits "prisonniers d’honneur ".

Nous voici aux mains des Allemands. Autour de nous régnait un spectacle de désolation, les chevaux d’autres régiments étaient là, attachés aux arbres, sans nourriture, mangeant l’écorce et même entamant le tronc. La majorité mourut sur place.

Des positions servant à abriter nos canons

CITATION

(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Le 27 juin, encadrés par les Allemands, nous sommes partis à pied en direction de STRASBOURG, avec un peu de paquetage sur le dos.

Sur notre passage, des Alsaciens au bord de la route voulaient nous ravitailler en vivres et en boissons, mais ils se sont fait violemment repousser par

les Allemands. Notre capitaine sanglotait : « Ces Alsaciens si accueillants ! ».

Le 29 juin, nous avons été internés dans une caserne près de STRASBOURG, au quartier LIZE de NEUHOF.

(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

Dix jours après, les Allemands procédèrent à la libération, par groupes, des Alsaciens et des Mosellans (moins les Juifs).

Le 11 juillet, je fus libéré en même temps que Charles KIMMEL. Nous avons rejoint les abattoirs de STRASBOURG où travaillait un oncle de Charles,

lequel nous offrit couvert et gîte pour la nuit.

En sortant du camp de prisonniers, une jeune fille originaire de GRIESBACH nous avait accosté et demandé des nouvelles de son fiancé et la date de sa libération. Pour seule consolation, nous n’avons pu que lui dire que cela ne saurait tarder.

Le lendemain matin, 12 juillet, nous avons entamé à pied le chemin du retour avec nos quelques affaires. En cours de route, nous avons trouvé une petite charrette à quatre roues "e Wäänel", mais dont il manquait une roue. Afin de compenser ce manque, nous avons passé une ceinture par-dessus l’épaule et l’avons fixée à l’essieu. Nous nous sommes relayés, tantôt tirant la charrette où nous avions fourgué nos affaires, tantôt compensant la quatrième roue, et cela jusqu’à ACHEN.

Nous étions deux jours en route. Le premier soir, nous avons fait halte à GRIESBACH d’où était originaire la jeune fille qui nous avait accostés et dont nous avions retenu le nom du fiancé. Nous étant renseignés, nous avons retrouvé cette jeune fille dont le fiancé n’était pas encore libéré.

Elle fut tout étonnée de nous revoir, et très amicalement, elle et ses parents nous ont invités à dîner et à passer la nuit.

Au petit matin, après un bon petit-déjeuner, nous avons repris la route avec notre fameuse charrette. A LEMBERG, nous avons fait une halte chez notre ancien curé, l’abbé SAUTER qui nous a remis quelques provisions et à PETIT-REDERCHING, nous avons bu un pot chez Joseph VOGEL ; puis, ce fut l’ultime étape jusqu’à ACHEN.

Le village était vidé de ses habitants qui avaient été évacués vers la Charente. A mon domicile, il n’y avait plus rien qu’un vieux matelas, tout avait été pillé, alors que ma famille au moment de l’évacuation n’avait emmené que le strict nécessaire.

En passant à travers le village, la première personne que nous avons rencontrée fut Joseph BIRCKENSTOCK, puis trois autres camarades de mon âge qui venaient également d’être libérés de camps de prisonniers : Charles FREYERMUTH, appelé "Bèhrer Krùmmer", Paul SPAETH et Henri ROSNER. Tous les cinq, nous nous sommes regroupés dans un premier temps, et tant bien que mal, nous avons organisé notre survie en récupérant des ustensiles de cuisine dans les maisons du village.

Au point de vue nourriture, il ne restait pratiquement plus rien, nous avons même déniché cinq jeunes hiboux dans le clocher et les avons préparés en un mets succulent. Quelques jours après, mon frère Paul revint aussi au domicile.

Avant le conflit, Paul avait été stationné avec son unité à RATZWILLER où il avait tissé des liens avec la famille Emile MULLER. Il m’emmena dans cette famille puisque ce village n’avait pas été évacué. Nous avons trouvé bon accueil, y avons logé et travaillé, mais petit à petit, je revins de plus en plus souvent à ACHEN, essentiellement la journée, et commençais à m’organiser. J’ai retrouvé sur un coin de ban, notre ancienne faucheuse, mais elle nécessitait une sérieuse remise en état. Quelques Allemands s’étaient installés entre temps à ACHEN et une quinzaine d’autres jeunes libérés des camps de prisonniers a rejoint le village.

LA VIE SOUS L’OCCUPATION ALLEMANDE

Par la suite, pour récupérer des chevaux, j’ai dû me rendre à l’ORTSKOMMANDANTUR d’ ACHEN, où m’a été délivrée une attestation nécessaire pour la suite des démarches.

La prochaine étape a été la KOMMANDANTUR de SARREBOURG où je me suis rendu en compagnie de Charles FREYERMUTH. Le responsable de cette KOMMANDANTUR, le Reichsbahn-Inspektor BAUMANN (avocat originaire de SARREBOURG), m’a cherché des noises, mais j’ai quand-même réussi par avoir les pièces nécessaires à l’octroi de deux chevaux. Il y eut un incident à la fin de l’entrevue et j’étais énervé par tant de tracasseries. BAUMANN me demanda : « Qui vous a délivré la première attestation ?»

Je lui répondis : « Un type semblable à vous ! »

Puis, je le bousculai en l’envoyant choir au fond de la pièce.

Rassemblant mes papiers, je quittai le bureau, dévalai les escaliers d’un côté de la bâtisse, alors que la garde, appelée à la rescousse, montait de l’autre côté. Dans le hall, m’attendait Charles ; nous nous sommes précipités à l’extérieur, avons enfourché nos vélos et fuit à travers les sentiers entre les jardins (que je connaissais bien, suite à mon temps d’active passé à SARREBOURG). Ainsi, nous avons pu semer nos poursuivants.

Après, nous nous sommes rendus à HEMING dans un centre de parcage de chevaux où nous avons dû attraper deux bêtes dans un parc.

Dans HEMING, nous avons pu acheter un pain de trois livres et quémander du sel. A la sortie du village, dans un potager, nous avons volé des oignons, puis, nous avons fait une halte pour savourer ce repas. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers RECHICOURT.

Arrivés dans ce village, nous nous sommes désaltérés dans un petit bistrot où nous avons rencontré le premier évacué revenu de l’exode et originaire de BINING, nommé GROSS, qui nous a suppliés de nous débarrasser de nos bérets, car l’interdiction du port du béret venait d’être proclamée. Il nous fournit immédiatement deux casquettes.

Peu après, nous sommes allés à l’extérieur du village pour récupérer les chariots laissés là par nos familles au moment de l’exode, lorsqu’elles sont montées dans le train.

Rejoins par Charles BIRKENSTOCK, nous avons d’abord assemblé pièce par pièce, deux harnais, ensuite attelé deux chariots et démonté un troisième que nous avons réparti sur les deux premiers.

Sur le chemin du retour, quelques kilomètres après RECHICOURT, à la tombée de la nuit, nous avons fait halte dans un champ où étaient entreposées, en petites meules, des gerbes d’avoine. Elles servirent de nourriture pour les chevaux et d’abris pour nous, pour passer la nuit.

Le retour fut laborieux car les chevaux n’étaient pas de premier choix et dès qu’il fallait tirer les chariots dans les montées des côtes, ils refusaient d’avancer, reculaient même. Près de FENETRANGE, nous avons même dû détacher les chevaux et pousser les chariots en haut d’une côte.

En route, un prêtre demanda à pouvoir profiter du voyage, mais je le mis en garde disant qu’il devra peut-être aider à pousser les chariots dans les côtes. Il n’eut heureusement pas à intervenir puisqu’il nous quitta à NIEDERSTINZEL.

Près de SARRE-UNION, les chevaux refusèrent à nouveau d’avancer, essentiellement celui qui était attelé à gauche et qui se mit à reculer. Excédé, j’ai taillé un bâton sur le bord de la route et l’ai correctement rossé. Il n’a plus jamais refait pareil cinéma.

Par la suite, seul, j’ai commencé à faire du foin en prévision d’une éventuelle attribution de vaches.

Frieda MULLER, de RATZWILLER et sa voisine Bertha LEDIG sont venues me donner un coup de main et m’ont même confectionné une tarte aux quetsches, dans le vieux fourneau que j’avais récupéré, mais dont j’avais oublié d’enlever une réglette, ce qui les a obligées de doubler pratiquement le temps de cuisson.

Elles sont revenues faire le ménage, lorsque les premières rumeurs sur le retour des réfugiés ont commencé à circuler. Entre temps, en compagnie de Frieda et d’une autre voisine, Lydia JUNG, j’ai fait une sortie à vélo à l’étang de HANAU.

En septembre 1940, me parvint la nouvelle que les évacués étaient de retour de Charente et qu’ils attendaient à VECKERSVILLER. Ma famille se trouvait parmi eux. J’ai donc attelé les chevaux, puis, me suis rendu là-bas récupérer les miens : mon père, ma mère, mes trois sœurs, Mathilde, Hilda et Madeleine. Il est à signaler que durant toute la période d’évacuation, j’ai correspondu par courrier avec ma famille.

Les voici revenus de Charente, ramenant quelques ustensiles et des provisions. La reprise de la vie normale est lente, il faut se débrouiller, nous irons dans des villages non évacués pour chercher un peu de ravitaillement.

L’administration allemande se met en place, l’Alsace et la Moselle sont annexées et nous voici citoyens allemands. Mon père a lentement repris la maçonnerie et moi, la culture.

Au début de novembre 1940, je me suis rendu à PONT-A-MOUSSON chez mon frère Nicolas ; cela relevait de l’exploit, car il fallait passer la ligne de démarcation. J’avais contacté un transporteur de DOMFESSEL qui, avec un camion, livrait des meubles en zone libre. Je m’étais caché dans une armoire pour l’aller et le retour.

Arrivé chez mon frère, j’ai pu acheter une vache dans les environs, mais il restait à résoudre le problème du rapatriement de la bête.

A la mi-novembre, avec ma sœur Hilda et empruntant le même moyen de transport, je suis retourné à PONT-A-MOUSSON pour chercher la bête.

Il n’était pas question de la ramener avec le camion.

Un lundi matin à 11 heures, nous avons entamé le voyage de retour à pied, tenant la vache à la laisse. Elle n’était pas ferrée, d’ailleurs je n’avais pas trouvé de forgeron pour le faire, et au bout d’une trentaine de kilomètres, elle avait déjà du mal à marcher.

Dans un petit village, un vieux forgeron, pris de pitié, martela des fers et les posa. Quelques kilomètres plus loin, nous avons cherché à faire halte pour fourrager la bête. Nous avons alors rencontré trois femmes en train de faire le battage de céréales, mais elles avaient des ennuis : la courroie de la batteuse sautait toujours et d’autres petites réparations étaient à faire. Je leur remis la batteuse en état, en contrepartie de foin et de casse-croûtes.

Arrivés près de la ligne de démarcation, à proximité de DIEUZE, nous avons lâché la vache afin qu’elle s’intègre dans un troupeau paissant dans un grand parc qui allait de part et d’autre de la frontière. Ma sœur et moi, nous avons franchi la frontière à quelques distances du troupeau, en passant à travers les barbelés et récupéré la vache une fois qu’elle était passée dans la zone allemande.

Les soirs, nous avons cherché un abri dans une grange ou une étable et nous nous nourrissions chez l’habitant. Le mercredi soir, nous étions à KAPPELKINGER. Hilda est restée sur place et moi, j’ai emprunté un vélo et suis revenu à domicile prendre quelques affaires.

Le lendemain, je suis retourné à KAPPELKINGER et nous avons entrepris la dernière étape qui nous a menés à ACHEN en cette fin d’après-midi de jeudi. Notre expédition aura duré quatre jours mais cela en valait la chandelle, car à partir de maintenant, nous avons à nouveau du lait. Au retour, j’ai aussi dû annoncer à mon autre sœur Mathilde, que Nicolas la sollicitait pour être la marraine du cinquième enfant à naître dans leur foyer. Michel naîtra 10 jours plus tard (02.12.1940).

L’administration allemande a désigné des responsables locaux pour gérer le village.

François KREBS, "de Làcher Fròns" a été nommé ORTSGRUPPENLEITER (maire). Les villageois devaient se méfier de lui, c’était un pro-nazi pur et dur, ancien sous-officier allemand pendant la guerre 1914/1918.

Paul ILLIG, pro-français, accepte le poste de ORTSBAUERNFÜHRER (responsable des agriculteurs), uniquement pour qu’on lui fiche la paix. Il sera

tué par les premiers obus américains qui s’abattront sur ACHEN.

Comme secrétaire de mairie sera installé un certain Valentin HOFFMANN de RAHLING, connu pour être de connivence avec les Allemands. Les gens le haïssaient à cause de cela. Il avait les surnoms de: "Valencier, Hupsmännel et Schublàddehupser".

Le "Làcher Fròns" me dit un jour : « Les jeunes sont très turbulents, ils devraient faire un séjour au front russe.»

Je lui rétorque : « Nos jeunes n’ont rien à y faire et moi, de toute façon, je n’irai jamais là-bas ».

Après avoir obtenu les autorisations auprès de l’administration allemande, avec mon attelage, je suis allé récupérer, à plusieurs reprises, du foin et de la paille à SCHWEYEN où toutes les maisons étaient inhabitées car leurs occupants avaient été expulsés lorsque cette zone a été réquisitionnée en vue d’y établir un grand terrain de manœuvres. : le "NIEMANDSLAND".

J’ai donc récupéré du fourrage pour mes bêtes, mais également pour les gens dépourvus d’attelage. Il m’est arrivé de faire jusqu’à deux voyages par jour.

J’ai failli perdre un cheval à SCHWEYEN : en passant dans une cour pleine de gravats et où tout était gelé, la bête s’enfonça dans la fosse à purin dont l’épaisse couche de glace venait de céder.

La bête paniqua et j’eus tout le mal du monde à l’en ressortir. J’ai décroché une porte d’étable, puis la porte d’un enclos de jardin et les ai glissées sous la bête. Enfin, je lui ai mis une corde à la patte pour l’aider à remonter sur la terre ferme. Après l’avoir sortie de sa mauvaise posture, malgré le froid, je l’ai lavée à la fontaine et fortement essuyée puis mise à l’étable, à l’abri des courants d’air, en attendant le lendemain matin pour repartir.

Un jour, au retour de SCHWEYEN, nous avons fait halte au Café BECK, près de la gare de ROHRBACH. Cinq à six attelages étaient garés là. Vint un gendarme allemand, qui avait horreur que l’on mette des œillères aux chevaux !

Ce jour-là, comme par hasard, je ne leur avais mis que les brides des œillères. Il rentre dans le bistrot et demande à qui est cet attelage de chevaux sans œillères. J’ai pensé un moment qu’il allait sûrement trouver un défaut et me coller un PV. Bien au contraire, il me félicita et me cita en exemple devant les autres. Ce fut bien la seule fois qu’un Allemand a pu me féliciter, car je ne pouvais vraiment pas les blairer.

J’ai aussi pu obtenir de la KOMMANDANTUR un bon pour aller récupérer une batteuse à HOTTVILLER. Je l’ai installée sur notre fenil et à partir de là,

nous avons eu une certaine indépendance concernant le battage.

Accompagné de ma voisine Marie BACH (Fèlde), je me suis rendu avec mon attelage à VOLSBERG, acheter des pommes de terre et quelques légumes. La charrette était bien chargée, puisque j’y avais entassé 25 sacs de 50 kg de tubercules. A la nuit tombante, sur le retour, nous avons fait halte à RAHLING et avons passé la nuit chez la famille Eugène SCHMITT (Wàldbocks).

Le lendemain matin, Joseph SCHMITT (Wàldbocks -Ùnggel), frère d’Eugène, a attelé deux chevaux supplémentaires pour monter la côte vers SCHMITTVILLER.

Dans la descente de KALHAUSEN, Marie BACH ayant fait une fausse manœuvre (elle a desserré le frein au lieu de le serrer), nous avons perdu la maîtrise de la charrette et avons terminé la course dans un talus. Le timon était cassé et il a fallu que j’aille à ACHEN chercher une autre charrette.

En automne 1940, j’ai encore fait tardivement les labours et semé du blé.

Durant l’hiver 1940/1941, je me suis rendu à vélo avec Charles OBRINGER (de Kàrl), à NANCY. Passant à DELME, nous nous sommes arrêtés chez une des sœurs de Charles, Catherine. Elle exerçait comme femme de ménage, c’est d’ailleurs son patron qui nous a conseillé de passer la frontière à midi, profitant de la relève de la garde. Il a plu toute la journée et nous étions trempés en arrivant à NANCY. Nous avons trouvé refuge dans un institut de jeunes filles sourdes-muettes dans lequel travaillait Marie, une autre sœur de Charles. Nous sommes restés deux jours sur place et avons fait des

achats : du tabac, un manteau, un costume et…un lapin.

Au matin du 1er janvier 1941, nous avons entamé le retour. Au bout de cinq kilomètres, nous étions déjà contrôlés par la police secrète allemande (la Gestapo), mais nous avons pu repartir après de longues explications. Près de DELME, bien que la pluie ait cessé, le ruisseau, sur lequel était établie la ligne de démarcation, était en crue et nous ne pouvions plus emprunter le petit pont, sur lequel nous étions passés à l’aller. Nous avons tenté notre chance au poste-frontière officiel où nous avons essayé de baratiner le chef de poste.

Il a rédigé un compte-rendu de trois pages de notre conversation, qui ne contenait pas un mot de vrai, puisque tout ce que nous lui avions raconté, n’était que mensonges. Il ne céda pas : il faut d’abord restituer les affaires achetées, puis nous pourrons passer. Nous non plus nous n’avons pas cédé, nous avons préféré rebrousser chemin jusqu’au premier village où nous avons réparé une crevaison à l’un des vélos, et attendu au Café, pour tenter un passage, à la faveur de la nuit. Nous avons donc repris l’ancien chemin et traversé sur le petit pont malgré la crue. Nous étions dans l’eau jusqu’à la poitrine et sur le pont, il fallait encore démêler les barbelés pour passer au travers.

Lors de la traversée d’une forêt, j’ai même pendant un moment perdu une chaussure qui était restée engluée dans la gadoue. Au bout de quatre heures, nous avions à peine parcouru quatre kilomètres.

Arrivés dans un village, le patron du café nous indiqua des évacués de NOUSSEVILLER-LES-BITCHE qui nous ont réservé un bon accueil.

Ils nous ont fourni de vieux habits militaires, puisque nous étions trempés et transis. Ils nous ont offert à souper et nous avons dormi dans la grange. Après le petit-déjeuner, nous avons repris la route, mais nous sommes tombés quelques centaines de mètres plus loin sur un nouveau contrôle de police allemande.

Après un interrogatoire relativement serré, ils nous ont laissé repartir pour DIEUZE, d’où nous avons pris le train jusqu’à SARRALBE. Il était 15 heures lorsque nous sommes descendus en gare de SARRALBE, tout était enneigé. Puis nous avons regagné ACHEN à vélo, et à notre arrivée, nos familles furent soulagées, car elles vivaient dans l’inquiétude d’une éventuelle arrestation.

J’ai aussi fait du transport de matériaux pour la reconstruction ainsi que du déblayage de gravats que j’ai emmenés dans les carrières autour du village. Nous étions payés à la journée et j’avais arrangé le chariot de telle façon que la charge ne dépassait pas 1m3. Ainsi je pouvais tricher un peu et faire durer le transport.

A cette époque, les hivers étaient relativement rigoureux, avec beaucoup de neige. Les Allemands, dans un souci d’employer les gens, nous payaient à évacuer la neige et à déblayer les rues. Avec mon attelage spécialement ferré, j’ai participé à cette opération neige. Nous avons chargé la neige sur les chariots et l’avons ensuite déversée dans le ruisseau. Je gagnais 6 Mark de l’heure (attelage + conducteur), autant qu’un ouvrier pendant toute une journée.

Prêt à évacuer la neige avec mon attelage

A plusieurs reprises, durant cet hiver, alors que les voies de communication étaient coupées en raison de la neige, j’ai dû, avec un traîneau tiré par un cheval, me rendre à GROS-REDERCHING en passant par SINGLING, pour ravitailler tout ACHEN en pain.

Au printemps 1941, j’ai reçu des Allemands deux vaches. L’une crèvera rapidement, car certaines avaient séjourné trop longtemps dans les wagons durant le transport et n’ont pas survécu à cette trop longue privation de nourriture et d’eau. Cet épisode de la vache crevée va donner lieu à un incident.

J’ai envoyé ma sœur Madeleine, en mairie, faire la déclaration de la perte d’une vache. Le secrétaire de mairie, le fameux Valentin HOFFMANN de RAHLING, remballe ma sœur, lui signifiant que ce n’était pas son boulot. Puis, il lui demande de ressortir de la pièce et de revenir en faisant le salut hitlérien. En larmes, elle vient me trouver à la forge où j’étais en train de laisser ferrer un cheval. Je lui confie la bête pour la ramener à la maison et

me rends à la mairie.

D’un ton sec, j’interpelle le secrétaire de mairie et lui demande des explications. Mais sans attendre sa réponse, je rajoute :

« J’ai entendu qu’à RAHLING, on t’appelle "Schublàddehupser". Si moi je t’en flanque une, tu rentreras dans un de ces tiroirs et tu n’en ressortiras plus jamais ! ». Il se fait tout petit et prend note de ma doléance. Quelques temps après, la vache est remplacée.

Pendant toute la période d’occupation, j’ai continué à faire du transport de matériaux, à chercher du bois en forêt pour de nombreuses familles, mais aussi à faire ma culture et des travaux agricoles pour d’autres personnes.

A cette époque-là, le marché au noir était florissant et bravant l’ennemi, je me suis livré à toutes sortes de trafics clandestins.

Je me déplaçais souvent le soir ou même la nuit, à cheval, en calèche ou avec l’attelage complet et en hiver, avec un grand traîneau tiré par un cheval.

Lors de ces virées, j’étais toujours armé : j’avais d’un côté un couteau de boucher, de l’autre, un revolver chargé avec 6 balles, toujours prêt à défendre

ma vie, puisqu’une arrestation aurait signifié l’exécution.

Il m’est arrivé d’acheter au noir chez des particuliers, pour les tuer, des cochons qui officiellement étaient destinés à l’élevage.

A RATZWILLER, l’ORTSGRUPPENLEITER qui avait un penchant pour les nazis, m’a même vendu un porc au noir alors que pour les villageois, cela semblait inimaginable.

A WALDHAMBACH, j’ai acheté 4 cochons (2 mâles et 2 femelles) et profitant de l’absence de l’ORTSGRUPPENLEITER, son épouse a signé une autorisation de transport. J’ai ainsi pu les ramener en plein jour.

Une autre fois avec Charles JUNG, qui était très angoissé, je me suis rendu à RATZWILLER acheter deux cochons. Nous les avons placés dans un seul caisson. Ils ont hurlé durant toute la traversée du village et même encore jusqu’à BUTTEN, puis, se sont calmés.

Je me rappelle être passé une fois à RAHLING, au petit matin, avec 4 cochons et 6 porcelets sur la charrette.

Avec Albert DEHLINGER (de Kättler), je suis allé à DURSTEL pour chercher un cochon. Il nous a fallu toute la matinée pour en dénicher un. Nous avons contacté une femme qui nous a confié qu’elle nous vendrait bien un cochon, mais ses deux voisins étaient des pro-nazis. Je lui ai promis que le soir venu, je calfeutrerais l’étable et le tuerais sans bruit, exhibant mon revolver. Elle parut rassurée et nous avons conclu le marché.

A 18 heures, Albert téléphone à sa femme disant que nous ne rentrerions pas. Elle comprit le message et mit les marmites sur le feu pour chauffer l’eau. Le moment venu pour tuer le cochon, j’ai loupé mon coup, la bête se mit à hurler et j’ai dû tirer une deuxième fois pour l’achever. En sortant, j’étais peu fier, mais la dame estimait qu’elle n’avait pas entendu grand-chose. Rapidement, nous avons chargé la bête sur le traîneau. A minuit, nous étions à ACHEN et à deux heures, le cochon était fin prêt, ébouillanté, nettoyé, vidé et accroché à l’échelle.

Je me suis même rendu un jour avec mon attelage à BERTHELMING chez KAPFER, une connaissance de régiment, qui était boulanger, chercher une truie pleine.

J’ai aussi fricoté avec Joseph LUDMANN, véritable contrebandier, mais qui avait un penchant pour l’alcool. C’est pour lui que j’ai acheté une vache chez Anne RIMLINGER (Moser). J’ai ramené la bête dans la grange de Charles WOLF et attendu Antoine KIMMEL qui devait m’aider à la tuer. Or, il avait oublié notre rendez-vous. J’ai alors dû aller à cheval à ETTING, je l’ai fait monter avec moi sur le cheval et nous sommes revenus exécuter notre tâche.

Voulant assommer la vache, je lui ai donné un coup de masse sur la tête mais elle ne broncha pas. Antoine a dû s’y reprendre par deux fois, puis, lentement, elle s’est inclinée. A deux heures de la nuit, nous avions achevé notre besogne. J’ai ramené Antoine à son domicile, puis j’ai fourré dans des sacs en plastique la viande qu’on avait coupée en quartiers et les ai déposés derrière une haie à la sortie du village en direction de GROS-REDERCHING. Peu après, LUDMANN est venu avec une camionnette récupérer les ballots et les a vendus.

Le lendemain soir, il a fait la fête et a succombé aux charmes d’une jeune femme qui l’a entraîné dans son lit. Au réveil, il fut quelque peu surpris, car la jeune femme l’avait délesté de son argent et cédé sa place à une femme d’un certain âge déjà. Mais cela est un épisode parmi tant d’autres des avatars de LUDMANN.

J’ai exécuté plusieurs contrats pour LUDMANN concernant essentiellement des veaux que j’ai tués et dont il a récupéré la viande de la même façon. Je l’ai une fois rencontré à la gare de KALHAUSEN avec 3 jambons dans son sac. Il y a croisé les gendarmes allemands basés à KALHAUSEN, leur a souri malicieusement et lancé : « Quand j’ai des jambons dans mon sac, vous ne me contrôlez pas ! » Pensant à une vanne, les gendarmes sont passés sans le contrôler.

Une autre fois, je me suis rendu avec lui à NEUNKIRCH avec mon attelage. Le chariot était chargé de bois de chauffage et sous les bûches, nous avions caché un veau dépecé et une bonbonne de 13 litres de schnaps.

Or, dans NEUNKIRCH, les Allemands avaient établi un barrage. A la vue de ce dernier, nous avons bifurqué vers le bistrot qui était tout près et comme LUDMANN connaissait la serveuse (une rouquine), il y déposa le schnaps. Le reste se passa sans encombre. Cependant, quand LUDMANN revint pour récupérer le schnaps, la serveuse ne le lui a plus rendu et menaça de faire un scandale. Là aussi, il y a laissé des plumes, car l’argent du schnaps était perdu.

Un jour, allant vers la gare de KALHAUSEN avec mon attelage, j’ai pris en charge deux dames allemandes originaires de SARREBRUCK. Elles revenaient d’une tournée où elles avaient été mendier un peu de nourriture. Au cours du trajet, la discussion s’est engagée et au bout d’un moment, je me suis rendu compte à quel point l’une d’entre elles était une fanatique partisane du régime nazi. Elle me dit :

« Je suis mère de trois garçons, j’en ai déjà perdu deux durant ce conflit, mais je sacrifierai encore volontiers le troisième si cela s’avérait nécessaire afin que je puisse au moins une fois baiser la bague du FÜHRER ! ». Il y eut un long moment de silence.

En février 1943, ma sœur Mathilde est aussi rentrée au Couvent de SAINT-JEAN-DE-BASSEL, rejoignant mon autre sœur Thérèse qui y séjournait déjà depuis 1935. Théoriquement, le couvent ne pouvait pas recevoir de nouvelles postulantes, mais nous avons contourné la réglementation allemande, en déclarant qu’elle était infirmière, et ainsi elle put accéder à la vie religieuse.

Je me suis souvent rendu au Couvent pour visiter dans un premier temps Thérèse, puis après, mes deux sœurs. Je leur ai apporté des étoffes, mais aussi de l’argent. En contrepartie, elles me ravitaillaient en légumes et les vieilles sœurs étaient très généreuses.

Avec un genre de tombereau à deux roues attelé d’un cheval, il me fallait environ 5 heures pour couvrir le trajet. Arrivé à BERTHELMING, le cheval connaissait le reste du parcours par cœur et se dirigeait directement vers les écuries du couvent. J’y suis aussi allé à vélo ou en calèche.

Un jour, je me trouvais dans le petit atelier de Charles LANG au Haut-Ville, lorsque j’ai vu passer un chien, genre berger allemand, tenant fièrement dans sa gueule, une tête de cochon. Charles et moi, chaussés de sabots, et malgré le verglas qui recouvrait le sol, nous l’avons poursuivi jusqu’à la "Saalwies" où nous l’avons rattrapé.

Nous avons pu le défaire de sa proie, que nous avons rendue à son propriétaire, Paul SPAETH. Ce dernier n’a même pas daigné nous remercier. J’étais vexé, car nous avions eu beaucoup de peine à rattraper le chien, nous étions exténués et avions le pantalon et les pieds mouillés. Pour ce qui est du chien, comme il était errant, un groupe s’est constitué qui a réussi à le localiser et à l’abattre.

J’ai aussi eu un accident devant la maison de Charles LANG. Ayant voulu faire demi-tour avec la calèche, j’ai tiré un peu trop brusquement sur le guide, le cheval tourna trop court et la calèche se renversa. Moi, je me suis retrouvé coincé dessous, le moyeu de la roue entre les jambes.

Le cheval, effrayé, se mit à galoper. Etant encore agrippé au guide, j’ai tiré dessus et le ramenant de plus en plus, je suis arrivé à stopper rapidement le cheval. J’étais bien sonné, couvert d’égratignures et d’hématomes. Mon père aidé des voisins, m’a transporté à la maison. J’eus droit à la désinfection des blessures avec du schnaps, tout cela ne m’a pas empêché de retourner aux labours le lendemain matin, traînant un peu les jambes et par moment, grimaçant de douleur.

En juillet 1942, Charles BIRCKENSTOCK et Nicolas MULLER se sont rendus au "Jokobsféscht" à RAHLING. Ils étaient en tant que soldats, cantonnés là-bas en 1938-1939 et avaient tissé des liens avec quelques habitants. Dans l’après-midi de ce jour de fête, je les ai rejoints au bistrot et c’est là que j’ai rencontré Ida LANG, ma future épouse.

Elle ne m’était pas étrangère puisque je l’avais connue toute jeune. Mais ce jour-là, des liens étroits se sont établis et ce fut le début de notre idylle. Depuis la mort de ses parents, Ida vivait au sein de la famille LEMMER, chez son oncle Philippe et sa tante Barbe HIEGEL. Ils avaient une fille, Louise,

de 6 ans plus jeune que Ida.

J’ai été rapidement intégré dans la famille et je me rendais régulièrement à RAHLING, faisant le trajet à vélo, mais aussi fréquemment à cheval. Au galop, il me fallait 14 minutes pour couvrir la distance ACHEN - RAHLING, via le MOHRENHOFF. J’y allais aussi pour aider aux travaux agricoles car l’oncle Philippe, un peu voûté, éprouvait des difficultés, souffrant d’une grosse hernie inguinale dont il refusait de se faire opérer.

Le 22 septembre 1942, nous étions en train de remuer le "Schläggel" chez Paul GUNTHER (Ònthons) lorsqu’un avion en détresse a largué des bombes incendiaires dont une est tombée sur la maison JUVING à KALHAUSEN. Nous avons tout laissé et pris nos vélos, en cette belle nuit de pleine lune, pour nous rendre sur les lieux de l’incendie.

Pour le lundi gras 1943, Nicolas MULLER insista pour que je l’emmène à RAHLING. Il y avait de la neige et je n’étais guère enthousiaste pour le déplacement, mais il insista. J’ai fini par atteler le traîneau et nous nous y sommes rendus. Ce n’est que là que j’ai compris le pourquoi de sa demande :

il avait le béguin pour Maria LEDIG, qu’il finira par fréquenter.

Les gendarmes allemands faisaient de fréquents contrôles, s’occupant de futilités : ils contrôlaient les chariots et s’assuraient que les harnais ou brides des chevaux n’étaient pas trop serrés, tout cela pour embêter les petites gens et imposer une certaine rigueur et aussi la terreur. Personnellement, je m’en fichais royalement.

Un jour, sur le pont de WITTRING, le chariot chargé de traverses de chemin de fer, un gendarme m’a sommé de m’arrêter. J’ai continué mon chemin jusqu’après le pont et me suis rangé sur le côté. De suite, il se mit à élever un peu la voix et me signifia que pour n’avoir pas tenu les chevaux avec la lanière, il allait me dresser un PV d’un mark. Je l’ai pris à la rigolade et lui ai répondu :

« Un PV de plus ou de moins, je m’en fous, mais pour le mark, je préférerais le jeter dans la Sarre plutôt que de vous le remettre ! ».

Il entra dans une rage folle, à en avoir l’écume à la bouche, mais n’osa pas aller plus loin dans ses propos car j’étais accompagné de deux autres gars d’ACHEN. De toute façon, s’il avait insisté, je l’aurais balancé dans la Sarre.

Durant les hivers 1941/42 et 42/43, je m’étais arrangé avec ZIEGLER, éleveur de moutons de NEUNKIRCH, pour qu’une partie de son troupeau (150 à 200 bêtes) vienne en pâture à ACHEN et soit parquée sur mes terres afin de pouvoir profiter des crottes de ces bêtes qui étaient un excellent engrais.

Donc, avec un chariot muni d’un grand plateau conçu pour le transport des moutons, je les ai convoyées de SARREGUEMINES à ACHEN, tractant aussi la roulotte du berger.

Arrivés sur place, nous avons dressé une clôture en lattes où les bêtes passeront la nuit. Durant la journée, le berger les gardera en pâturage. Après quelques jours, le parc sera déplacé afin que la fumure soit répartie sur toute la parcelle.

Un des terrains ainsi fumé, je l’ai ensemencé de colza. Ayant entre-temps été enrôlé dans l’armée allemande, je n’ai même pas pu effectuer la récolte,

et c’est mon père qui s’en chargera. Dans un des courriers qu’il m’adressa, il m’informa que la récolte avait été exceptionnelle.

Voici encore deux anecdotes concernant le "Làcher-Fròns", notre ORTSGRUPPENLEITER :

De la KREISBAUERNSCHAFT (groupement des agriculteurs) de SARREBRUCK a émané un ordre de marquage des arbres fruitiers afin d’assainir les vergers. Il fallait, avec de la peinture, marquer d’un trait les arbres qui devaient être élagués, d’une croix, ceux devant être abattus.

Faisant partie des arboriculteurs, je m’étais proposé pour cette opération, mais j’ai laissé traîner la chose. Sur l’insistance de Paul ILLIG, notre ORTSBAUERNFÜHRER qui avait été nommé par le "Làcher-Fròns" et afin de lui éviter des ennuis, j’ai fini par demander à l’ouvrier communal (Karl GROSS) de commander de la peinture.

Quelques jours après, de bon matin, avec l’ouvrier communal, je me suis rendu à la "LACH", près du domicile du "Làcher-Fròns" et où il avait plusieurs vergers non entretenus. Nous avons commencé notre besogne, la grande majorité des arbres a eu droit à un coup de peinture, trait ou croix.

A son réveil, "Fròns", ayant entendu du bruit, avant même d’avoir enfilé correctement son pantalon ouvre promptement les volets de sa chambre. Nous apercevant, il nous demande la raison de notre présence en ces lieux. Le sourire aux lèvres, je le lui explique. Constatant l’ampleur du marquage, il ne

me demandera plus jamais de continuer le travail.

Une autre fois, à la tombée de la nuit, je croise le "Fròns" prenant appui sur la barre de bois crantée servant à accrocher à l’échelle les cochons une fois tués. Ayant eu vent qu’il allait tuer un cochon au noir, je lui dis : « François, tu vas tuer un cochon ? ».

Gêné, il me répond : « Il faut aussi que ça se fasse ! ».

En début 1943, j’avais adhéré au mouvement de Résistance "Ceux de la Libération-Vengeance", mais ce mouvement n’était pas assez structuré sur le secteur et suite à ma période de "Malgré-nous et Réfractaire", je n’ai pu participer à aucune action et seule restait ma détermination "anti-boche".

LA PERIODE DE "MALGRE-NOUS"

INCORPORATION DANS L’ARMEE ALLEMANDE

Au fil du temps, différentes classes d’âge avaient déjà été enrôlées dans la "WEHRMACHT", et mon tour vint inexorablement.

Le 8 juillet 1943, le facteur m’apporta le fameux "STELLUNGSBEFEHL" (ordre d’incorporation).

Le 11 juillet 1943, je devais me présenter au bureau de recrutement installé au Lycée de SARREGUEMINES. J’ai fait mes adieux à ma famille et à ma fiancée Ida. Je n’étais pas le seul du coin à prendre le train à la gare de KALHAUSEN en ce matin du 11 juillet.

Avec 4 autres incorporés, 2 de ACHEN : Aloyse JACOBI et Joseph ROHR et 2 de SCHMITTVILLER : René LEHMANN (Dickos) et Léon DEHLINGER (Héfterpàts), nous avons décidé de descendre avant le terminus. A REMELFING, nous avons quitté le train et sommes allés au bistrot où nous avons fait une dernière fois la fête. Nous avons bu, chanté, et même décroché le portrait de HITLER que nous avons démoli, enfin nous avons entonné la Marseillaise.

Nous avons fait un tel vacarme que les gens s’étaient attroupés devant le bistrot. Nous sommes repartis à pied vers SARREGUEMINES. Arrivés au Lycée,

il fallait se mettre en rangs, deux par deux, pour se présenter devant les recruteurs.

René LEHMANN, encore sous l’emprise de l’alcool, les envoya sur les roses. Il a tout de suite été arrêté et emmené dans la cave où il a menacé de se suicider. Toutes ses affaires lui ont été retirées.

Tous, nous avons subi un interrogatoire, puis reçu des rations pour trois jours, et ensuite, on nous a emmenés à la gare de SARREGUEMINES. Sur le trajet vers la gare, j’ai encore acheté du pain blanc.

Durant le transport par chemin de fer, lorsque des Allemands travaillaient sur les voies, nous leur lancions des boules de pain noir (Bumbernickel), contenant un caillou et lorsque c’était des prisonniers français, nous leur lancions des morceaux de pain blanc.

Pendant ce même trajet, à trois reprises, je suis sorti du wagon et j’ai longé deux à trois wagons pour ouvrir les vannes des conduites à vapeur du système de freinage. J’ai ainsi provoqué trois arrêts du train. A chaque fois j’ai rapidement regagné ma place dans le compartiment et les responsables du convoi n’ont jamais pu trouver le coupable puisque nous étions tous solidaires. Même les Allemands présents dans mon compartiment n’ont osé se manifester.

Nous sommes restés trois jours à BONN, pour ravitaillement, puis direction SPERRENBERG à trente kilomètres de BERLIN. Depuis la gare, il restait 10 km environ à marcher pour rejoindre la caserne. L’encadrement allemand devint de plus en plus sévère. A l’approche de la caserne, j’ai fait une halte et me suis assis sur mon coffre en bois. Un officier m’a demandé de me remettre en route. Je lui ai répondu : « Ici, nous sommes encore à l’extérieur, une fois dans la caserne, ce sera différent. » J’ai continué à me reposer et suis entré le dernier à la caserne.

La caserne abritait le " 4° Bataillon d’un régiment de génie militaire EISENBAHN-PIONNIER" (sapeur des chemins de fer) et je venais d’être affecté

à la 3° compagnie. Ce n’était que des baraquements en bois à un étage.

Après qu’on nous eut remis des effets militaires et indiqué les chambres, nous avons dû les rejoindre avec ordre de nous changer. J’ai réussi à persuader toute la chambrée de redescendre en civil. A notre vue, les Allemands se sont mis à vociférer. Nous nous sommes empressés d’enfiler les habits militaires avant de réapparaître. Les effets militaires étaient un ramassis de toutes sortes de tenues. Pour ma part, j’avais touché une tenue tchèque, dont le pantalon avait une tache et j’ai toujours refusé de le laver.

Dès le premier jour, un FELDWEBEL (adjudant) m’a demandé d’apposer sur l’uniforme l’insigne d’OBERGEFREITER (brigadier-chef), étant donné mon grade dans l’armée française, mais je lui ai répondu : « Je n’ai encore rien appris chez vous, donc je ne vois pas l’intérêt de déjà mettre cet insigne.»

Dans notre unité, il y avait des Alsaciens et des Mosellans, mais essentiellement des sursitaires allemands, qui pour des raisons diverses, avaient pu éviter l’enrôlement jusqu’à présent.

Nous étions des chambrées de 24, et dans ma chambre se trouvait Louis MEYER de BINING. A nous deux, nous étions les rois des magouilles, des exemptions.

Nous avons été soumis à l’entraînement allemand. Le soir, nous étions parfois lessivés. Souvent le sable fin s’infiltrait dans nos bottes et nous avancions péniblement. La nuit, nous étions souvent réveillés et les gradés nous faisaient tourner autour des baraques.

Durant les six premières semaines, la hiérarchie allemande a tenté une intoxication psychologique en vue de nous préparer pour ce qu’ils appelaient

"la plus belle journée de votre vie" : prêter serment au Fuhrer (VEREIDIGUNG).

A la date fixée, j’ai réussi à persuader la vingtaine de compatriotes incorporés de force, alsaciens-mosellans, de refuser de se soumettre et ensemble, nous avons dit avoir prêté serment à la France.

Suite à ce refus, nous avons eu droit pendant 15 jours, à des cours du soir. Puis, le HAUPTMANN (capitaine) vint nous voir en disant : « Ces quelques hommes n’arrêteront pas la guerre, et encourir des sanctions, serait trop bête ! »

Puis la cérémonie a été programmée et s’est déroulée sans incident majeur. Revenu dans ma chambre, un allemand du nom de DRICHEL m’a demandé :

« Qu’as-tu vraiment dit au moment de prêter serment ? » Je lui ai répondu : « Tu le sais aussi bien que moi, puisque tu m’as bien observé, scrutant les mouvements de mes lèvres, et bien, je te le redis : Hitler, je l’emmer.... »

Lors d’un entraînement, Louis MEYER, de BINING, refuse de sauter d’un mur de 4 mètres. Le FELDWEBEL lui donne l’ordre d’exécution et Louis lui

répond : « Sous votre responsabilité ! »

Il saute et volontairement enfonce un peu le pied dans le sol. Résultat : une entorse du gros orteil et exemption de service pour quelque temps.

Fatigués après un retour d’entraînement, nous nous sommes laissés choir sur les lits. Rentre un officier dans notre chambre et pour nous embêter, il nous fait encore faire des exercices physiques : grimper sur l’armoire, puis se coucher sous le lit. J’ai fait semblant de participer. Louis m’a fait un signe qui voulait dire : renversons les armoires. Je n’ai pu répondre à sa demande puisque j’avais rangé dans la mienne plein de provisions et surtout quelques bocaux en verre.

Lui, n’a pas hésité. Il a renversé son armoire et par un prompt réflexe, a pris sa montre et l’a tapée contre le mur pour en briser le verre. Le sous-officier arrêta la séance et vint s’informer de l’incident. Louis exhibe sa montre cassée, puis il va se plaindre auprès du HAUPTMANN. Il lui explique que le port d’une montre-bracelet étant interdit par le règlement, il l’avait rangée dans l’armoire qui s’est renversée suite aux exercices imposés par le gradé. Le HAUPTMANN lui indiqua alors que les frais seront pris en charge par l’armée et l’adressa à un bijoutier. Le FELDWEBEL a été sermonné et il ne se permit plus jamais de telles exactions.

Après quelque temps, Louis MEYER et moi, nous avons été affectés à l’entretien de la salle de sport ; cela nous a permis d’échapper à bien des séances d’entraînement.

Un groupe de notre unité de

la WEHRMACHT

je suis au milieu du premier rang.

je suis au milieu du premier rang.

Les samedis, nous avions souvent des séances de tirs. Lors d’une de ces séances, j’ai été classé second, un Autrichien a décroché la première place. Les deux premiers ont eu un ticket pour le STADTTHEATER de BERLIN.

Nous avons dû partir pour BERLIN, le dimanche avant midi, pour économiser deux repas. En ville, je suis allé dans une pâtisserie. Les femmes faisaient la queue pour acheter quelques maigres provisions, mais les militaires étaient prioritaires. J’ai demandé 1 kg de gâteau (tartes et autres gâteaux fourrés). Le pâtissier m’a demandé si j’avais des marks.

Je lui ai répondu : « Bien sûr et des cartes alimentaires.»

Les femmes présentes m’enviaient au point d’en avoir l’eau à la bouche, car tout en possédant des marks, mais n’ayant pas de cartes alimentaires, il ne pouvait leur être octroyé qu’un petit bout. Nous avons mangé le gâteau, puis nous sommes allés au théâtre où nous avons eu droit à une réception grandiose. L’on aurait cru un instant se trouver sur une autre planète, d’où la guerre serait complètement absente.

Le samedi suivant, nouvelle séance de tir. Au départ de la caserne, le lieutenant nous ordonna de chanter, mais nous n’avons pas obtempéré. Il nous le fit durement ressentir : nous avons dû faire des exercices physiques jusqu’au pas de tir. Durant la séance de tirs, sur les 5 coups que j’ai tirés, je n’en ai mis aucun dans la cible. Le lieutenant m’a réprimandé, mais je lui ai rétorqué : « Après tous ces exercices physiques, je suis trop nerveux pour tirer convenablement ! »

A la fin de la séance, le HAUPTMANN est venu me trouver et m’a demandé des explications pour ces ratés.

Je lui ai fait part de notre mésaventure avec le lieutenant. Il n’y eut plus jamais de tels exercices physiques avant les séances de tirs, d’ailleurs je n’y ai plus participé que trois ou quatre fois.

Aussi longtemps que je participais aux tirs, j’étais volontaire, avec Louis MEYER, pour ramasser les douilles ou les balles à blanc non tirées. Au lieu de les rendre, nous les avons jetées dans les WC...

Nous avons tout fait pour embêter les Allemands, nous savions bien que cela n’arrêterait pas la guerre, mais nous risquions gros car pour de tels actes, l’on pouvait être passé par les armes.

L’argent avait peu de valeur, d’ailleurs je touchais un mark de solde par jour, ce qui était largement suffisant. Ce qui importait, c’était d’avoir des cartes alimentaires et là, je n’étais pas en manque.

Pas mal de personnes m’en faisaient parvenir, entre autres mes parents, ma fiancée IDA, Charles WOLF et Marguerite LANG d’ACHEN, Emile MULLER et sa voisine Bertha LEDIG de RATZWILLER. Tous avaient un petit train de culture, tuaient de temps à autre un cochon au noir et faisaient un peu de troc, alors ils n’avaient pas besoin de toutes leurs cartes d’alimentation. Ils m’ont aussi adressé des colis avec des denrées alimentaires (confiture, lard...). Tout ceci me permit de pallier amplement les maigres et peu savoureux repas servis à la caserne. S’il y avait de la soupe de pain au menu, je ne me suis même pas rendu au réfectoire, j’ai puisé dans mes réserves.

Un lundi, je suis resté dans la chambre et un FELDWEBEL vint fouiner par là. Voyant ce que j’étais en train de savourer, il me dit : « Mais vous vivez mieux que notre HAUPTMANN ! »

Je lui ai répondu : « En aucun cas, je ne voudrais échanger avec le HAUPTMANN ! »

Nous avions aussi droit à des leçons de natation une fois par semaine. Comme je ne savais pas nager, j’aurais bien aimé profiter de ces séances pour apprendre, mais j’ai rapidement changé d’avis. Ces séances se déroulaient à un lac et les candidats étaient rassemblés sur le ponton, une corde nouée autour du buste. Les moniteurs les jetaient à l’eau et souvent ne les retiraient que lorsqu’ils étaient déjà cyanosés.

Pour me soustraire à cette pratique, à chaque séance, après avoir enfilé le maillot de bain, je suis rentré dans l’eau et sans me faire remarquer, je me suis réfugié sous le ponton où il y avait juste assez de place, entre l’eau et les planches pour pouvoir maintenir la tête hors de l’eau. Au coup de sifflet annonçant la fin de l’exercice, je suis remonté sur la rive. Cela a duré quatre mois et demi, je n’ai jamais été découvert, dans ma cachette. Malheureusement, je n’ai pas appris à nager alors qu’avec un brin d’humanisme de la part de l'encadrement, cela aurait été possible.

Je n’ai jamais lavé mes habits militaires. A plusieurs reprises, des supérieurs m’ont demandé de laver mon pantalon de treillis (taché au moment de l’attribution). Plus tard, lors d’un entraînement, alors qu’il fallait grimper aux arbres, j’ai fait exprès d’accrocher le pantalon à un bout de branche et je me suis laissé glisser le long du tronc, pour que le pantalon se déchire. Au rassemblement, je me suis mis au premier rang, avec le pantalon abimé, La réaction fut rapide, le lieutenant me demanda des explications que je lui fournis allègrement. Il m’a envoyé au service d’habillement où je devais me présenter de sa part, pour échanger le treillis.

Pendant des manœuvres, nous avions été divisés en deux groupes. J’avais été chargé de surveiller le téléphone pour l’une des équipes ; je n’y ai même pas prêté attention. Au bout d’un moment, j’ai été surpris et neutralisé par le groupe adverse. Ils m’ont questionné sur l’emplacement de mon équipe, mais je n’ai pas soufflé un mot. Vers le soir, l’officier dit : « Puisqu’il reste muet, je pense qu’il va falloir le persuader par un coup de crosse

de fusil ! »

Je lui demande alors s’il a l’habitude d’employer de telles méthodes ; mais si c’est sa première expérience de ce genre, qu’il essaie et il verra déjà. Ayant rapidement analysé la situation, il ne m’a plus jamais embêté.

Etant souvent exempt de service, j’avais largement le temps pour faire mon courrier. Tous les jours, j’écrivais à ma fiancée. A plusieurs reprises, je lui ai fait savoir que si elle n’avait plus de nouvelles, c’est que j’aurai été passé par les armes, suite à mes nombreuses actions anti-allemandes.

Un jour, un sous-officier voulait me faire faire des corvées, je lui ai rétorqué en disant : « Ça fait trois mois que je suis ici et l’on n’a même pas le temps d’écrire une lettre ! ».

Il m’a répondu en ces termes : « Je suis là depuis bien plus longtemps et n’ai pas le temps d’écrire ! »

J’ai surenchéri : « Ce que vous faites ne me regarde pas ! »

Pour l’avoir offensé, puisque cet incident a eu lieu devant toute la chambrée, il m’a convoqué dans son baraquement. L’ayant rejoint et en présence d’autres sous-officiers, il m’a dit : « Changez d’attitude, car comme cela, vous n’irez pas loin. Il faut savoir dire oui, même si vous pensez le contraire. »

Tous les Allemands n’étaient pas des hitlériens. Dans notre unité, j’étais en contact avec les pro et les anti-Hitler. J’ai même sympathisé avec quelques-uns.

Un OBERLEUTNANT (lieutenant) m’a demandé un jour : « Est-ce que vous vous plaisez dans l’armée allemande ? »

Ma réponse fut : « Je suis là contre mon gré et je fais ce que l’on m'ordonne. »

Il rétorqua : « Je suis aussi de votre avis et je pense la même chose que vous ».

Un jour, un collègue allemand, DRICHEL, (Reisenbahn-Inspektor), habitant BERLIN, m’a invité ainsi qu’un Autrichien à venir un dimanche prendre le goûter à 16 heures. En arrivant sur place, j’ai dû constater qu’il habitait avec sa famille un très bel appartement, qu’il disposait d’une vaisselle rutilante, qu’il avait soigné la présentation mais qu’il y avait peu à se mettre sous la dent. L’ensemble ne représentait même pas une portion pour une personne. L’argent ne lui manquait pas, mais toujours le problème de ces fameuses cartes d’alimentation. J’ai donc envoyé son fils de 10 ans avec mes cartes alimentaires faire des achats. Il ramena du pain et deux ou trois variétés de saucisses et ce jour-là, tout le monde a pu manger à sa faim.

Dans notre groupe, il y avait un petit bonhomme pro-nazi, fier d’être incorporé. Au bout de quelques semaines, il avait été démobilisé comme soutien de famille, parce qu’il avait 9 enfants à charge et il n’arrivait pas à assurer leur subsistance. Il n’a même pas voulu quitter la caserne et a dû être renvoyé de force. C’est là que je compris la raison de son comportement

Les dimanches, bravant l’interdiction des visites, les Allemands enrôlés dans notre régiment, étant pour la majorité originaires de BERLIN ou des environs, recevaient la visite de leurs épouses ou fiancées.

Lorsque la chambre était pleine de visiteurs, je me levais doucement de mon lit et d’une façon provoquante j’ouvrais mon armoire pour en sortir toutes sortes de victuailles (lard, pain blanc, confiture...). Comme la population était affamée, ces gens ne supportaient pas de voir tant de denrées. En quelques instants, la baraque se vidait de ses occupants.

Un Allemand, me voyant manger du lard, m’a demandé un jour s’il ne pouvait pas avoir la couenne. Par curiosité, je lui ai demandé pourquoi. Il m’a répondu: « J’en prendrai un petit morceau que je mâcherai, cela coupera ma faim et le restant, je le remettrai à ma femme pour qu’elle puisse encore une fois faire une bonne soupe. »

Des cigarettes nous étaient aussi attribuées. Comme je ne fumais pas, je les remettais à un Tchécoslovaque du nom de POPOLSCHEID, boucher dans le civil et qui en contrepartie me faisait toutes les courses, parfois au risque de sa vie.

Dans une des baraques de la caserne, deux chambres étaient réservées à des prisonniers russes. Le dimanche, ces prisonniers devaient faire du bois pour des poêles installés dans nos chambres et nous devions les surveiller, avec interdiction de leur adresser la parole. A un moment, j’ai entamé la conversation avec l’un d’eux qui était un officier supérieur, il parlait un bon français.

Nous avons pu échanger quelque peu, c’était un homme instruit, clairvoyant, critiquant les nazis en disant : « Les parades que les Allemands organisent continuellement ne servent à rien, on parade après la guerre, mais encore faudra-t-il qu’ils en aient les moyens ! »

Je devais me tenir sur mes gardes car je risquais d’être fusillé pour avoir dialogué avec un Russe.

Je n’ai jamais été engagé dans un combat et sur les quatre mois et demi que j’ai passés au sein de l’armée allemande, j’ai réussi au total à me faire porter malade 7 semaines et demie, sans compter les exemptions. Je me suis souvent fait inscrire sur la liste des consultants de l’infirmerie pour des futilités comme un petit abcès à la main que j’ai frotté sans arrêt pour l’irriter et le faire enfler.

J’ai aussi simulé des problèmes cardiaques. Dans le doute, le médecin du régiment m’a envoyé chez un cardiologue à LUNDERBOCK. Au retour, le lendemain matin, je suis retourné voir notre médecin pour la reprise du service. J’appréhendais ce moment car le cardiologue, dans son compte-rendu, mentionnait n’avoir diagnostiqué aucun trouble et je me suis fait traiter de tous les noms par le médecin de notre unité.

Ce fut mon jour de chance, ma compagnie devait aller en intervention à BERLIN et je me suis porté volontaire. Notre régiment était destiné à intervenir en cas de gros dégâts sur des voies de chemin de fer. Nous sommes restés 10 jours à BERLIN. J’y ai vécu le premier grand bombardement de la ville. Nous avons trouvé refuge dans des abris souterrains. Tout tremblait, c’était comme un sentiment de fin du monde. Il y eut de nombreuses victimes civiles. Le lendemain matin au réveil, nos supérieurs nous ont ordonné de chanter.

Lors d’une autre intervention à BERLIN, nous sommes arrivés en début de soirée et avons été hébergés dans une école. J’ai lancé mon paquetage au fond d’une salle de classe et avec un collègue, je suis allé visiter la ville. Au retour, vers 2 heures du matin, nous avons été accueillis par les vociférations d’un Feldwebel qui nous demanda si nous avions eu la permission de nous éloigner et où était notre paquetage.

Je lui répondis: « Là-haut, dans une des salles, et personne n’y a touché ! »