Ce récit est uniquement le témoignage d’un acteur de la Seconde Guerre Mondiale et comme tout témoignage, il peut être subjectif et s’éloigner de la vérité historique. Les souvenirs de Lucien Colombe (+27/04/2014), ont été retranscrits fidèlement, tels qu’il les a présentés dans ses notes manuscrites et leur contenu publié ici est entièrement sous sa responsabilité.

L’occupation.

Mon nom officiel est Lucien Colombe, mais souvent on m’appelle plus simplement Luc Colomb.

En septembre 1939, à la déclaration de la guerre, j’allais sur mes 13 ans et je fréquentais le Collège Episcopal de Zillisheim, à environ 3 km au sud de Mulhouse, autrement dit le petit séminaire.

Comme j’avais de bons résultats scolaires, mes parents avaient suivi les conseils de mon instituteur et m’avaient inscrit à l’internat du collège.

Nous habitions à Ensisheim, à une dizaine de km au nord de Mulhouse, dans un petit logement ouvrier de la cité Sainte Thérèse, car mon père était mineur de potasse. Ma mère, Léonie Bielmann, s’occupait du foyer et de notre éducation, de celle de ma sœur aînée Charlotte et de la mienne.

Je me débrouillais bien à l’école et mon esprit curieux était surtout attiré par tout ce qui concernait la technique, plus spécialement le travail du fer. J’avais aussi un autre centre d’intérêt encore, les avions : il y avait un petit aérodrome à proximité d’Ensisheim, vers Guebwiller, au Bollenberg, et je ne me lassais jamais d’observer les appareils qui décollaient ou se posaient. Comme tous les enfants de mon âge, je m’employais à construire de petits avions en bois de balsa, mus par une hélice actionnée au moyen d’un élastique et je rêvais souvent de voler un jour sur de vraies machines.

J’étais également un des meilleurs de la classe, sinon le meilleur, en éducation physique, à la course, au lancer de poids et au grimper à la corde.

L’arrivée des Allemands, en juin 40, après la défaite de la France, apporta bien des bouleversements dans notre petit monde.

A la rentrée de septembre, le système scolaire allemand fut mis en place, avec cours tous les matins, l’après-midi étant réservé à des activités périscolaires. L’enseignement se fit désormais en allemand et le portrait du Führer remplaça le crucifix dans les salles de classe. Le Collège Episcopal fut dissout et remplacé par un lycée. Bien sûr, tous nos professeurs, qui étaient des prêtres, durent céder leur poste à des laïcs et toute religion fut bannie de l’établissement.

Mon prénom Lucien devint Luzian, mais pour mes parents et mes copains, je restais Lüssi.

Les autorités allemandes instaurèrent, dès août 1940, en Alsace, le mouvement de la Jeunesse Hitlérienne et nos professeurs nous conseillèrent vivement d’y adhérer. Cette organisation proposait de nombreuses activités aux jeunes et c’est tout naturellement que je me portai volontaire, avec l’aval de mes parents.

J’ai toujours été un enfant hyperactif, un peu turbulent et bagarreur. Il me fallait de l’action, des activités physiques pour me défouler et canaliser mon trop plein d’énergie. La lecture, activité calme et reposante, n’a jamais été ma tasse de thé et je préférais de loin les jeux physiques, au contact de la nature.

Je pratiquais activement le sport, entre autres des disciplines comme l’athlétisme et l’haltérophilie dont le goût m’avait été donné par Paul Entzinger, qui habitait en face de nous, dans la cité, et qui avait bricolé des haltères avait de gros roulements à billes et des barres de fer.

La boxe aussi était un de mes sports favoris, elle allait bien avec mon caractère et mon ambition de toujours reculer les limites et d’être le meilleur.

La Hitler Jugend, qui concernait les jeunes garçons de 14 à 18 ans, allait me permettre de progresser dans ces activités et je m’y engageai pleinement. J’y trouvais tout ce qui me convenait : la camaraderie entre jeunes qui ont la même passion, l’action, le grand air et un peu aussi la possibilité de me faire remarquer, de crâner aux yeux des filles et du voisinage.

Nous adhérions naïvement, sans arrière-pensée, à une organisation politique d’endoctrinement, de préparation militaire dont nous ne percevions pas du tout la finalité, ni le caractère insidieux. Mes parents ne faisaient pas de politique et je n’en faisais pas non plus. Je me souciais peu de l’idéologie nazie.

La HJ me proposait tout simplement de multiples activités physiques que j’affectionnais.

Tous mes loisirs étaient désormais occupés par cette organisation et j’y passais tous mes après-midis, ainsi que les dimanches et les vacances scolaires. Je faisais partie du groupement d’arrondissement de Guebwiller, appelé un Bann, et notre chef, le Bannführer, dont je ne me rappelle plus le nom, était un ancien capitaine mutilé de la Grande Guerre.

Le Bann comptait en tout 3000 jeunes, répartis en 5 Unterbanner, des sous-groupements de 600 membres chacun, eux-mêmes divisés en 4 Gefolgschaften, des groupements de 150 membres chacun. Ensuite il y avait la Schar (une meute) de 50 jeunes, formée de plusieurs Kameradschaften, des équipes d’environ 15 membres chacune.

Nous portions bien sûr un uniforme pour toutes les manifestations et pour ceux qui le désiraient, même au lycée. C’était un uniforme qui ressemblait un peu à celui des scouts : il se composait d’une chemise brune, d’un pull-over pour l’hiver, d’une culotte courte en toutes saisons, d’un foulard noir maintenu par un rond de cuir, d’un calot pour l’été, d’une casquette pour l’hiver et d’un brassard rouge orné d’une bande blanche et d’une croix gammée noire. Nous avions tous un poignard porté au ceinturon.

J’étais très assidu dans les Jeunesses Hitlériennes et ne pensais qu’à progresser. J’avais obtenu la fourragère blanche qui me permettait d’être l’adjoint du Bannführer. J’étais fier de ce grade car nous n’étions que 4 à avoir obtenu cette fourragère au niveau du groupement départemental.

Je continuais à boxer à cette époque, en m’inscrivant à un club de boxe de Mulhouse. Je sais qu’il se trouvait près du canal couvert, am gedeckten Kanal.

Du rêve à la réalité.

Dès octobre 1942, à l’âge de 16 ans, je m’inscrivis au Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK) pour pouvoir pratiquer le vol à voile. Nous appartenions au groupe Südwest dont le siège se trouvait à Karlsruhe. Les cours commencèrent dès le printemps 43 et se pratiquaient sur le terrain du Bollenberg, puis sur celui d’Engen, près de Constance.

Le Flugbuch ou carnet de vol, ouvert à mon inscription au NSFK,

répertorie tous mes vols sur planeur,depuis

les premières séances jusqu’à l’obtention des différents examens.

répertorie tous mes vols sur planeur,depuis

les premières séances jusqu’à l’obtention des différents examens.

Alors là, j’étais pleinement dans mon élément. Les moniteurs de vol à voile nous dispensaient au début une douzaine de cours théoriques, puis nous initiaient à la pratique sur des planeurs ultra-légers en bois, assez rudimentaires et qui n’avaient pas de cabine.

Ces appareils d’apprentissage étaient des SG 38 (SG pour Schulgleiter).

SG 38 (SG pour Schulgleiter).

Pendant que quelques aides maintenaient fermement la queue du planeur par une corde, deux autres équipes (les Gummihunde ou chiens d’élastique) tendaient deux gros élastiques en forme de V. Au signal du moniteur, le Fluglehrer, le planeur était ainsi catapulté dans les airs. On appelait cela le Gummiseilstart ou décollage à l’élastique.

Comme ce décollage se pratiquait sur une pente, nous arrivions au début à effectuer de petits bonds qui commençaient à s’allonger de plus en plus. C’était le Gleitflug ou vol plané qui pouvait durer jusqu’à 40 secondes. Le plus difficile était de remonter, avec l’aide des Gummihunde, chaque fois, le planeur au sommet de la pente pour un nouvel envol.

Pour pouvoir réussir le premier examen, après une trentaine de vols, il fallait savoir voler droit et maîtriser le décollage et l’atterrissage.

Pour le second examen, après une vingtaine de vols supplémentaires, il fallait réussir les vols courbes et les atterrissages sur cibles.

Puis venait le troisième examen qui sanctionnait le vol sur de vrais planeurs.

Les séances (une vingtaine au total) avaient lieu maintenant sur le terrain d’Unterbaldingen, près de Donaueschingen, sur le SG Boot, une forme améliorée du SG 38, puis sur un vrai planeur, le Grunau Baby II.

Les envols jusque là se faisaient toujours à l’élastique.

Extrait du carnet de vol.

Malheureusement il manque les dates des vols.

On peut distinguer de gauche à droite, l’intitulé de l’avion (SG 38),

la durée des vols en secondes, la direction et la force du vent,

le nom du terrain (Engen), le mode de propulsion

(G pour Gummiseilstart) et les appréciations du moniteur.

On peut distinguer de gauche à droite, l’intitulé de l’avion (SG 38),

la durée des vols en secondes, la direction et la force du vent,

le nom du terrain (Engen), le mode de propulsion

(G pour Gummiseilstart) et les appréciations du moniteur.

Le SG Boot (bateau) avait une carlingue rudimentaire entoilée.

(

Le Grunau Baby II.

J’avais toujours en vue l’Armée de l’Air, la Luftwaffe, mais il me fallait d’abord passer par le RAD (Reichsarbeitsdienst), le service du travail du Reich, obligatoire pour les futurs incorporés et qui avait été instauré en Alsace en mai 41 déjà. Mes camarades de la classe 26 n’étaient pas encore concernés, pour le moment, seules les classes 22 à 24 étaient convoquées.

Pour mener à bien mon dessein de faire partie le plus rapidement possible de la Luftwaffe, je me portai encore une fois volontaire juste après avoir passé l’examen du bac (l’Abitur).

Le RAD était en fait une préparation militaire qui devait durer théoriquement 6 mois. En réalité, pour moi, elle ne dura que 2 mois et demi. Nous logions dans un camp de baraques à Germersheim, dans la Palatinat. Je peux dire, sans me tromper, que la période du RAD fut la période d’instruction la plus dure pour moi.

C’était l’automne, puis le début de l’hiver, et les conditions atmosphériques n’étaient pas les meilleures.

Nous devions ramper dans la boue, marcher au pas, faire des maniements d’armes (avec une bêche) et surtout obéir aveuglement, sans rechigner. Nos instructeurs étaient des sous-officiers sadiques, des brutes.

C’est là que commença à naître en moi un début d’aversion pour le régime militariste nazi, aversion qui devait croître par la suite et avoir de funestes conséquences pour moi.

J’étais intérieurement révolté devant le sadisme de ces petits chefs, devant la discipline impitoyable et dure qu’ils faisaient régner dans le camp. Plusieurs fois, l’envie de déserter m’effleura et je n’aurais eu aucun mal à rejoindre le domicile parental et à me cacher dans la famille. Mais mes parents auraient sans aucun doute dû subir des représailles à cause de moi et je ne voulais pas les mettre en danger.

Je me tins à carreau pendant cette période et ne fis pas trop de zèle. J’obtins pourtant, grâce à mes bons résultats sportifs, le grade de Vormann, ce qui correspond à celui de caporal dans l’armée.

Pour le moment, je n’avais qu’un but, devenir aviateur, Flieger. Il me fallait obéir, même si cela me coûtait beaucoup, et passer par ces épreuves.

Lors d’une permission, une lettre m’attendait à Ensisheim, qui m’enjoignait de me présenter le plus rapidement possible au Bannführer de Guebwiller, que je connaissais bien.

Le lendemain, je me rendis à vélo au chef-lieu d’arrondissement distant d’une quinzaine de km, et mon ancien supérieur m’annonça avec joie que ma candidature au concours d’entrée à l’Ecole d’officiers de réserve était acceptée. Il m’apprit qu’une dizaine de camarades de l’arrondissement étaient sélectionnés, dont Norbert Bischoff d’Ensisheim et aussi mon grand adversaire des concours d’athlétisme, Hans Grünewald.

Le concours aurait lieu autour de Noël, à la Bismarckkaserne de Munich. Il durerait 3 à 4 jours et porterait sur des sujets divers comme la culture générale, les sciences, les ordres de commandement et l’éducation physique.

Il me félicita chaleureusement et me souhaita bonne chance.

J’étais fou de joie. Mon rêve de voler sur de vrais avions, de suivre les traces de héros comme le baron von Richthofen, de Ernst Udet ou encore de Hermann Graf que j’avais eu l’honneur d’accueillir un jour à Engen, lors d’un stage de vol à voile, ce rêve allait pouvoir se réaliser bientôt, et je n’en doutais pas.

L’affaire était bien engagée et j’étais persuadé qu’elle aboutirait. Bien sûr, il y avait la sélection du concours, mais j’avais un bon niveau général ainsi qu’une excellente condition physique. Jusqu’à présent, à force de volonté et d’application, j’avais toujours mené à bien ce que j’avais entrepris : ma scolarité, la Jeunesse Hitlérienne, le vol à voile, la boxe.

Fils d’ouvrier, j’étais en train de sortir du rang, d’être promu et de faire honneur à ma famille. Mes camarades de classe d’Ensisheim ou du collège de Zillisheim n’avaient pas voulu, par manque d’ambition, sauter sur les occasions qui s’étaient présentées à eux et c’était tant pis. Pour ma part, je ne regrettais rien, bien au contraire.

Mon service du travail, qui avait démarré le 1er octobre 42, dura à peine 2 mois et demi, jusqu’au 15 décembre, puisque je devais passer le concours.

A Munich, je n’eus aucun mal à me distinguer et à surclasser la plupart des candidats : j’arrivais 8° aux épreuves écrites et orales et 3° aux épreuves sportives, soit 5° pour l’ensemble du concours, sur plus de 300 candidats, dont 95 % d’Allemands, avantagés par la langue.

Je rejoignis, au mois de janvier 43, la base aérienne de Fribourg-en-Brisgau, pas très loin de Mulhouse, pour y continuer ma formation de pilote de planeur et passer le troisième examen. Je volais maintenant avec un instructeur, sur un planeur biplace, le Kranich II. Pour l’envol, nous étions remorqués par un avion et nous atteignions des altitudes pouvant aller jusqu’à 900 m. Les vols duraient maintenant jusqu’à une demi-heure. J’aurais encore pu progresser dans le vol à voile, augmenter la durée du vol et la distance à parcourir, mais les circonstances allaient en décider autrement.

le Kranich II

Dans la Luftwaffe.

En mars, selon le processus logique de formation des pilotes de guerre, je fus incorporé à la Luftwaffe, sur la même base.

Je vous laisse deviner ma joie et ma fierté d’être enfin membre de cette prestigieuse force aérienne commandée par le Feldmarschall Hermann Goering, un as de la 1ère guerre mondiale et qui comportait en son sein nombre d’aviateurs célèbres qui s’étaient distingués en Espagne et sur le front de l’ouest.

Je rêvais déjà de suivre les pas de ces as de la chasse allemande qu’on appelait des « experts » et cela me motivait encore plus.

Je m’empressais de renvoyer, par la poste, à mes parents, ma tenue brune des membres du NSFK, devenue désormais inutile. J’arborais fièrement ma nouvelle tenue bleu pâle d’aviateur, avec épaulettes et fourragère blanche des élèves-officiers (Kriegsoffizierbewerber ou K.O.B.) obtenue à la Kammerstube de la caserne.

Les premières semaines furent des semaines comme les connaissent tous les incorporés dans les casernes : instruction de base (Grundausbildung), parcours du combattant, maniement d’armes, marches, tir…Je faisais mes classes, comme tout soldat.

Après ces 5 semaines de formation initiale, je fus affecté au peloton des élèves-officiers de réserve avec en vue le grade d’aspirant (Fähnrich) et je commençai ma formation proprement dite de pilote.

Les séances théoriques en salles de cours alternaient avec des exercices pratiques qui aboutissaient peu à peu à des vols, d’abord sur le Messerschmitt 17, un appareil ultra léger construit entièrement en bois, avec moniteur dans le dos, puis sur le Messerschmitt Bf 108, qui pouvait contenir 4 personnes.

Le petit Messerschmitt 17 était le premier avion

construit en 1925 par Willy Messerschmitt à Barnberg en Bavière.

C’était un appareil ultra léger (198 kg).

Fait curieux, le pilote n’avait aucune vue vers l’avant.

construit en 1925 par Willy Messerschmitt à Barnberg en Bavière.

C’était un appareil ultra léger (198 kg).

Fait curieux, le pilote n’avait aucune vue vers l’avant.

Le Messerschmitt 108 servait pendant la guerre d’avion de liaison,

de transport et aussi d’entraînement.

Je progressais rapidement car je possédais déjà pas mal de connaissances théoriques et pratiques dues à mon activité de vol à voile.

La sélection était rigoureuse, avec un contrôle continu des apprentissages et des aptitudes, qui était sans pitié pour ceux qui échouaient.

Les élèves se voyaient orientés en fin de formation selon leurs résultats : les meilleurs devenaient pilotes de chasse (Jagdflieger), les autres pilotes de reconnaissance (Erklärungsflieger) ou pilotes de bombardiers (Bomberflieger). Ceux qui échouaient se voyaient renvoyés dans une école de formation de sous-officiers et intégraient le personnel au sol.

Grâce à mes bons résultats, je pus rejoindre en juillet 43 l’Ecole de l’Armée de l’Air, die Luftkriegsschule 3 d’Oschatz, près de Dresde, dans le land de Saxe, pour me spécialiser comme pilote de chasse, l’élite de la Luftwaffe. C’est là que je fis connaissance avec le Messerschmitt BF 109 qui était le chasseur emblématique de la Luftwaffe et qui sera mon fidèle compagnon désormais.

On nous apprit la technique du combat aérien, avec virages serrés pour échapper à un adversaire qui vous poursuivait. Cela s’appelait wegbrechen ou Ausweichmanöver.

Une autre possibilité était le vol en piqué (Sturzflug) ou la chandelle (Hochziehen), toujours pour sortir de la ligne de mire de l’adversaire, avec la volonté de décrire une boucle pour se placer avantageusement derrière lui.

L’attaque d’un avion ennemi devait toujours se faire par surprise, avec le soleil dans le dos.

On nous apprit le tir à la mitrailleuse sur cibles fixes (des panneaux carrés de 2,5 m de diagonale), par rafales de 100 coups, ou au canon, ainsi que les rudiments de la survie au cas où nous serions abattus, et aussi à sauter en parachute en cas de besoin.

La manœuvre de gauche

appelée « Wegbrechen », ou rompre le combat, consistait à effectuer un

virage serré en direction d’un ennemi attaquant par l’arrière, dans le

but de lui échapper.

Ce dernier avait plus de difficulté à toucher un avion venant de travers et souvent, emporté par la vitesse, il filait tout droit.

Ce dernier avait plus de difficulté à toucher un avion venant de travers et souvent, emporté par la vitesse, il filait tout droit.

La manœuvre de droite appelée « Zange » ou tenaille, était rendue possible par la formation de la paire ou « Rotte »

Un avion ennemi attaquant un avion allemand risquait de se faire prendre en tenaille par la paire allemande,

car les deux avions volaient côte à côte, à bonne distance l’un de l’autre.

Illustrations extraites du livre « Die Jägerasse der deutschen Luftwaffe 1939-1945 de Mike Spick.

Un avion ennemi attaquant un avion allemand risquait de se faire prendre en tenaille par la paire allemande,

car les deux avions volaient côte à côte, à bonne distance l’un de l’autre.

Illustrations extraites du livre « Die Jägerasse der deutschen Luftwaffe 1939-1945 de Mike Spick.

Le Messerschmitt Bf 109 était un monomoteur de chasse assez performant de part sa vitesse, son rayon d’action de 850 km, son plafond de 12 000 m et la puissance de son moteur (plus de 1000 CV).

Mais il ne fallait surtout pas souffrir de claustrophobie, car le cockpit (die Kanzel) était très étroit. De plus la vue, surtout vers l’arrière était restreinte à cause des barreaux de la verrière.

On était assis sur le parachute incorporé dans le siège et les jambes se trouvaient presqu’à l’horizontale. Ce n’était pas très confortable.

Le ME 109, comme nous l’appelions, avait aussi la fâcheuse tendance à piquer de l’aile à l’atterrissage et au décollage et il fallait sans cesse compenser pour éviter les accidents.

Mais une fois qu’on avait la « bête » bien en main, il n’y avait plus de problèmes.

Sur ce Messerschmitt Bf 109 E, familièrement appelé Emil,

on distingue nettement les 2 mitrailleuses de capot et les canons de 20 mm dans les ailes.

La roulette de queue n’était pas escamotable.

Notez le support d’antenne et l’antenne, à l’arrière du cockpit.

on distingue nettement les 2 mitrailleuses de capot et les canons de 20 mm dans les ailes.

La roulette de queue n’était pas escamotable.

Notez le support d’antenne et l’antenne, à l’arrière du cockpit.

Notre tenue de vol comprenait une combinaison brune, un casque en cuir et des bottes de cuir.

Pendant cette période de formation, la discipline de vol était très stricte, car il fallait éviter à tous prix les accidents. Les désobéissances aux ordres étaient punies de Stubenarrest, c’est-à-dire de consignation dans les chambrées pendant un ou plusieurs jours.

Le séjour à Oschatz, et donc ma formation de pilote de combat (Kampfflieger), dura jusqu’au 10 décembre 43.

Sur le front de l’est.

Je fus alors versé au front de l’Est, dans l’escadre de chasse Jagdgeschwader 52, dans la région de Smolensk-Minsk.

Sur cette photo, je porte l’uniforme d’aviateur avec le ruban noir-blanc-rouge de la croix de fer de 2° classe.

Un camarade m’a photographié en train d’armer mon pistolet Mauser 9 mm.

Un camarade m’a photographié en train d’armer mon pistolet Mauser 9 mm.

C’est là que je retrouvai Hermann Graf qui commandera l’escadre au printemps 44.

Je faisais partie des nouveaux, des bleus, et je devais faire mes preuves. Les anciens nous accueillirent chaleureusement et nous prodiguaient leurs bons conseils. Avec mes 17 ans, j’étais le plus jeune de la bande.

Nous formions une bonne équipe de camarades, soudée autour de notre grand chef, le Kommodore Herrmann Graf.

J’avais connu Herrmann au début de la guerre, en 42, lors d’un stage de vol à voile effectué à Engen, son village natal. Il avait atterri sur un petit Fieseler-Storch et nous avait tous serré la main. A l’époque, il était déjà célèbre dans la Luftwaffe pour le nombre de ses victoires homologuées et nous l’admirions comme un dieu.

A l’escadre, il jouissait d’un grand prestige et il savait nous galvaniser. Il faisait partie des aviateurs les plus efficaces avec plus de 200 victoires, et aussi des plus décorés avec les Croix de Fer I et II (EK 1 et EK 2), la Croix de Chevalier avec feuilles de chêne, glaives et diamants (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, Schwerten und Brillanten).

Il était le premier à avoir atteint le cap des 200 victoires homologuées et atteindra le nombre de 212 victoires pour 830 missions effectuées.

Il avait une haute estime de ses adversaires qu’il qualifiait de « prächtige Kerle », de gars brillants. Il était un exemple pour nous, à cause de sa combativité, de ses qualités de pilote et de son esprit de camaraderie.

Graf finira la guerre avec le grade de lieutenant-colonel. En 1950, après son retour de captivité en territoire soviétique, je lui rendis visite à Engen et nous avons évoqué le sort de nos camarades dispersés après la défaite ou pour la plupart tombés au champ d’honneur. Il m’a souhaité, à mon départ, bonne chance en France, ajoutant, plein de tristesse et de dépit : « Ici, il n’y a pas de place pour les héros de la guerre. »

Il faut aussi dire que Graf avait évolué vers la fin de la guerre et s’était éloigné du nazisme après avoir été un jour témoin oculaire d’atrocités commises en Russie par des SS sur des civils et surtout sur des femmes et des enfants.

Nos journées à la base se passaient immanquablement toujours de la même façon : attendre, être prêts à décoller à la moindre alerte pour s’opposer à des chasseurs russes ou apporter un appui tactique aux combattants au sol. Les sorties étaient quotidiennes et il y pouvait en avoir jusqu’à 4 par jour. Les incursions vers l’est, en avant de la ligne de front n’étaient pas rares, pour mitrailler des convois de ravitaillement ou des colonnes de soldats.

Au centre, l’insigne de l’escadre

et autour les insignes des différentes escadrilles

peintes sur les avions

et autour les insignes des différentes escadrilles

peintes sur les avions

Notre escadre faisait partie de la 6° flotte aérienne (Luftflotte), à qui était dévolue la partie nord du front est. Chaque escadre était commandée par un colonel (Oberst) ou un lieutenant-colonel (Oberstleutnant) qui portait le titre de Kommodore.

L’escadre était divisée en plusieurs groupes : un petit état-major avec 5 à 6 appareils, et en moyenne 3 groupes comprenant une trentaine d’avions chacun.

Le groupe était sous les ordres d’un Major ou d’un Hauptmann (capitaine) qui portait le titre de Kommandeur.

Dans chaque groupe, il y avait 3 ou 4 escadrilles (Staffeln) d’une douzaine de pilotes chacune. Un lieutenant (Oberleutnant) ou capitaine commandait l’escadrille.

Une bonne ambiance régnait au sein de la Luftwaffe et plus particulièrement dans notre escadrille, la Jadgstaffel ou Jasta « Schwarze Panther », l’escadrille de la panthère noire.

Au sol, nous avions la belle vie et nous ne manquions de rien, contrairement aux autres soldats, particulièrement les fantassins. Nous vivions comme des pachas. La nourriture était abondante, l’alcool ne manquait pas, surtout le Cognac et la discipline n’était pas très stricte.

La formation de vol était toujours la paire (eine Rotte), il y avait le leader (der Rottenführer) et son coéquipier (der Rottenkamerad, appelé couramment der Katschmareck). Ce dernier devait toujours voler un peu en retrait de son leader, à une distance d’environ 200 m, et son rôle principal était d’assurer la surveillance, surtout sur les arrières et en-dessous, à cause des angles morts.

Cette formation de la paire était un avantage, car l’on se protégeait mutuellement et les grades n’avaient aucune importance.

Le leader de la paire était le pilote le plus expérimenté, et pas forcément celui qui avait un grade supérieur, et cela ne posait pas de problème.

Nous pouvions aussi voler en formation de 4 avions, soit deux paires. Cela s’appelait alors un essaim (ein Schwarm). La seconde paire volait à une altitude différente, toujours en retrait de la première, pour une meilleure observation de l’espace aérien.

Les communications entre aviateurs et la tour de contrôle se faisaient bien sûr par la radio du bord : nous avions des écouteurs dans notre casque de cuir et un micro.

Nous savions pertinemment que, dans cette guerre du ciel, nous étions tous en sursit et personne ne pouvait dire, le matin, s’il serait encore là le soir. C’est pourquoi nous profitions du temps présent, du moindre moment de loisirs pour dévorer la vie à pleines dents, avec des excès inévitables de boissons et de nourriture. Il fallait jouir du moment immédiat avant qu’il ne soit trop tard.

Nous n’avions même pas à entretenir nos baraques. Le ménage, à l’intérieur de la base, était effectué par de jeunes filles ou femmes russes, plus ou moins volontaires. Tout contact était interdit avec elles, à cause de la psychose de l’espionnage et de leur possible appartenance à un mouvement de partisans.

L’esprit de camaraderie était très fort au sein de notre groupe et une saine émulation se développait en ce qui concernait la chasse aux victoires et par conséquent aux médailles.

Nous avions tous un surnom, moi, c’était Max, et je ne sais pas pourquoi. Il me convenait bien et je m’en accommodais. Nous nous appelions tous par notre prénom, sans manières, entre nous, officiers et sous-officiers.

J’avais un bon camarade, un excellent ami qui avait suivi la même formation militaire que moi, depuis le concours d’entrée à l’Ecole des Officiers, jusqu’à Oschatz. Il s’appelait Wehner et était de nationalité allemande.

Nous nous entendions bien et nous nous amusions à comparer nos résultats de tir à l’entraînement, sans mesquinerie ni jalousie. Il m’assurait que je tirais et que je volais mieux que lui. Moi, je trouvais qu’il était plus régulier, plus stable, plus doux que moi.

Nous nous respections mutuellement et une saine émulation s’était instaurée entre nous. Il occupait la même chambre que moi et nous étions devenus inséparables. Nous nous réjouissions comme des enfants de pouvoir enfin voler sur le front, de montrer notre savoir-faire, d’affronter le baptême du feu ensemble et, qui sait, d’avoir la chance de remporter une victoire lors de notre première sortie. Mais c’était trop demander au destin. Le baptême du feu lui fut fatal et je pleurais longtemps mon ami disparu.

En l’air, c’était le danger et le stress présents à tout moment. La peur aussi, cette peur qui vous paralyse et qui fait de vous une proie facile pour l’adversaire, cette peur qui vous fait perdre tous vos moyens et vous force à abandonner le combat, à devenir lâche et dangereux pour vous et vos compagnons de vol. C’est cette peur qu’il fallait transcender et changer, dès le décollage, en confiance en soi pour pouvoir se défendre et sortir vivant d’un combat aérien.

Citation se trouvant dans le carnet de vol.

« Le vol exige courage, détermination et endurance.

Gloire à la jeunesse allemande qui possède ces qualités. »

Fr. Christiansen, général d’aviation.

« Le vol exige courage, détermination et endurance.

Gloire à la jeunesse allemande qui possède ces qualités. »

Fr. Christiansen, général d’aviation.

Le risque de mort subite, de blessure ou de mutilation était bien réel à chaque sortie. Le pilote de chasse est livré à lui-même et il ne peut compter sur personne pour le secourir, dans son cockpit en flammes.

Pour survivre, il ne peut compter que sur lui-même, sur sa bonne condition physique, sur ses réflexes, sur ses capacités d’anticipation et d’attention permanente, sur son sang-froid, et bien sûr aussi sur le facteur chance. Il doit posséder une sorte de sixième sens qui le prévient du danger car l’ennemi peut surgir de partout et nulle part.

Il va de soi qu’il doit encore être un bon pilote, pas nécessairement un as de la voltige, et qu’il doit savoir dompter les 1200 CV du Messerschmitt Bf 109 F. Son salut n’est pas dans le ciel, mais bien sur la terre qu’il doit pouvoir regagner coûte que coûte.

L’armement du Messerschmitt comprenait deux canons de 20 mm et deux mitrailleuses de 7,19 mm. Nous tirions des rafales de 100 coups avec des balles ordinaires et des balles traçantes dans la proportion d’une balle traçante toutes les dix balles. Grâce aux balles traçantes, nous pouvions facilement rectifier le tir en vol, en agissant sur les commandes de l’avion.

Je me rappelle très bien d’une victoire aérienne qui aurait pu mal se terminer pour moi. Lors d’une sortie, nous étions tombés sur des Mig russes et j’avais pu me placer dans le sillage d’un avion ennemi, en excellente position de tir. A une centaine de mètres du Russe, j’ouvre le feu.

La rafale de balles traçantes lui passe sous le nez. Je corrige alors le tir et la seconde rafale atteint directement le fuselage avant qu’il ait pu esquisser le moindre mouvement de fuite. Le Mig est en flammes et explose littéralement, projetant des débris métalliques et humains sur mon appareil. Je sens une violente secousse et me doute bien de ce qui s’est passé. Mon avion est certainement endommagé. Mais les commandes répondent bien et le moteur continue de tourner. Ce n’est qu’au retour à la base que je peux constater les dégâts à une aile et à l’empennage horizontal. J’avais eu de la chance et le Messerschmitt était solide.

Notre but à tous était d’abord de défendre chèrement notre peau, de survivre dans ce carrousel de folie qu’était un ciel de combat aérien, rapide et tourbillonnant.

Après cela venait seulement la chasse aux victoires, mais l’un et l’autre étaient intimement imbriqués. Tout le monde aspirait à devenir un as de la chasse, ein Jägerass ou plutôt ein Expert.

Dans le monde de la chasse aérienne allemande, on devenait un expert avec plus de 10 victoires homologuées et après avoir fait ses preuves dans le combat aérien. Un système de cotation avait été mis en place pour chaque avion ennemi abattu, selon les difficultés rencontrées : ½ point pour un bimoteur déjà touché, 1 point pour un monomoteur, 1 point pour avoir touché un bimoteur ou pour avoir détruit un bombardier quadrimoteur, 2 points pour avoir abattu un bimoteur ou touché un bombardier et 3 points pour avoir abattu un bombardier.

Cette règle ne pouvait pas s’appliquer sur le front de l’est, car nous n’avions pas affaire à des bombardiers, mais seulement à des chasseurs russes, des Polikarpov, des Lavochkin, des Mig, mais surtout des Yak.

Le soir, dans les chambrées, les discussions allaient bon train, pour savoir qui avait obtenu une victoire aérienne et surtout pour revendiquer un avion ennemi abattu (ein Abschuss).

Cela créait parfois des tensions entre nous car le score des victoires était une chose sérieuse et surtout une bonne émulation pour le groupe.

Ce score figurait sur l’empennage vertical du Messerschmitt sous forme de barres et il était parfaitement visible pour tous les membres de l’escadrille.

En soi, il ne voulait pas dire grand-chose parce qu’il dépendait de plusieurs facteurs : la chance, la situation militaire d’un endroit, les qualités de l’avion et celles du pilote, les performances de l’adversaire…

Si les victoires étaient faciles à engranger au début du conflit, sur le front de l’ouest en 40, tout comme sur le front de l’est en 42, elles devenaient de plus en plus difficiles et rares ensuite pour la bonne raison que l’armée de l’air russe avait fait d’énormes progrès dans la formation des pilotes et dans le matériel.

Les décorations étaient largement distribuées dans la Luftwaffe. Outre les décorations de base comme la Croix de Fer de 1ère et 2 ième classe (EK 1 et EK 2), il y avait la Croix de Chevalier de la Croix de Fer (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes), qu’on obtenait pour 75 victoires, les feuilles de chêne et les glaives (Eichenlaub und Schwerter) après 200 victoires et les diamants (Brillanten) pour plus de 250 victoires.

Ce barème d’attribution des décorations n’était que théorique, Herrmann Graf a obtenu en effet la croix de chevalier pour 45 victoires, les feuilles de chêne pour 100 victoires et les diamants pour 172 victoires.

Herrmann Graf en uniforme d’aviateur avec ses décorations.

B. Croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne.

C. Croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne et glaives.

D. Croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne, glaives et diamants.

E. Croix de fer de 1ère classe, qu’on portait directement sur l’uniforme, sans ruban.

F. Croix de fer de 2ième classe, dont on ne portait que le ruban sur l’uniforme.

C. Croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne et glaives.

D. Croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne, glaives et diamants.

E. Croix de fer de 1ère classe, qu’on portait directement sur l’uniforme, sans ruban.

F. Croix de fer de 2ième classe, dont on ne portait que le ruban sur l’uniforme.

Les plus fanatiques portaient leurs décorations même sur leur combinaison de vol. Pour ma part, j’arborais sur ma tenue de sortie, l’insigne du brevet de vol à voile (Luftfahrerschein) et la médaille en bronze du NSDAP obtenue à 16 ans.

J’avais aussi obtenu la croix de fer de 2ième et de 1ère classe (EK2 et EK1) et la croix de chevalier de la croix de fer (Ritterkreuz des eisernen Kreuzes). Cette décoration qui est à placer au 3° rang des décorations militaires, après l’EK2 et l’EK1, m’avait été remise personnellement par le Feldmarschall Goering, lors d’une visite éclair à notre base au cours de l'année 44, et cela pour mes victoires aériennes homologuées.

Ce jour-là, nous formions tous, pilotes et personnel au sol, une haie d’honneur pour accueillir cet hôte illustre. Le gros monsieur nous salua en brandissant son bâton de maréchal et nous encouragea à continuer de nous battre pour le Führer et la patrie.

Deux autres camarades eurent le même honneur que moi ce jour-là. Mais la remise de cette décoration prestigieuse suscita des jalousies dans notre escadrille, non au niveau de mes copains pilotes, mais plutôt au niveau du capitaine commandant la Staffel. Il aurait aussi mérité cette distinction, c’est sûr, et il ne pouvait admettre que des jeunes, des blancs-becs, l’aient avant lui.

De plus nous étions sortis d’une école d’officiers alors que lui avait débuté la guerre comme sous-officier. A partir de ce moment, il nous prit en grippe et essaya de nous nuire par tous les moyens.

Je devins ironiquement pour lui le Français, « der Franzose ». Il nous confia désormais des missions dangereuses, nous reprocha des refus d’obéissance, nous menaça plusieurs fois de cour martiale et refusa de nos homologuer quelques victoires.

De plus, il nous interdit de continuer de voler sur le Messerschmitt ME Bf 109 F et nous rétrograda sur le modèle E aux performances moindres (moteur de 1200 CV contre 1350 pour le modèle F).

Nous étions désormais largement désavantagés par un manque de puissance évident, manifeste dans les virages serrés. D’autant plus que les appareils russes, les tout nouveaux MIG-7 se montraient largement supérieurs, question puissance.

Il était clair que notre chef faisait tout son possible pour nous perdre. D’ailleurs mes deux copains laissèrent rapidement leur vie dans des combats inégaux, après seulement deux mois de service au front.

Pour ma part, j’ai aussi souffert de cette injustice, en étant abattu par deux fois par un adversaire aux commandes d’un avion plus performant.

La première fois où j’ai été touché, c’était une erreur d’attention, un manque d’expérience, car mon avion avait été pris sous le feu d’un Mig russe venant de face et que je n’avais pas repéré. Ma machine, sérieusement touchée, s’était mise à « brouter ».

Loin de paniquer, j’ai tout de suite réagi comme il fallait dans ce cas, c’est-à-dire en réduisant les gaz. Le Messerschmitt s’est alors mis à perdre de l’altitude, mais les commandes répondaient bien. Mon adversaire n’avait pas jugé utile de me poursuivre car il me croyait en perdition. J’ai réussi tant bien que mal à regagner au ralenti ma base et…l’infirmerie (die Heilstube) pour une coupure de 5 cm de long au-dessus du front. Le lendemain, exempté de service à cause d’un bandage au crâne, j’ai dû assister avec tristesse à l’envol de mes camarades et… donner un coup de main en cuisine. Cette petite blessure était un Streifschuss et non un Heimatschuss qui m’aurait éloigné du front.

La seconde fois, j’ai réussi à poser mon avion endommagé dans cet espace du terrain compris entre les deux lignes de front et qu’on appelle le nomands’land. J’avais été touché à 3000 m d’altitude et mon avion avait rapidement perdu de la hauteur, sans que je puisse le redresser.

En fin de compte, à 800 m du sol, je réussis à mettre le Messerschmitt en palier et à trouver un endroit à peu près dégagé et plat pour me poser. Je ne perdis pas de temps à m’extraire du cockpit, car mon avion était devenu une cible facile pour l’infanterie russe et je m’aplatis au sol. Nos fantassins n’étaient heureusement pas loin et je pus ramper dans leur direction pour me mettre en sûreté. La rafale de mitrailleuse que j’entendis plus tard du côté russe était certainement destinée à mon engin. Mais moi, j’étais encore une fois sain et sauf.

La troisième fois, par manque de chance, j’ai été atteint par des éclats d’obus de notre propre défense antiaérienne, la Flak. Là aussi, mon brave Messerschmitt ne subit pas trop de dégâts et je réussis à le ramener dans nos lignes.

Mon quatrième accident, qui eut lieu le 3 juillet 44, fut le plus spectaculaire, mais encore une fois, sans dommages pour moi. C’était en fin de journée et nous avions eu affaire à des adversaires coriaces. Mon avion avait été sérieusement touché au niveau du moteur et des flammes s’échappaient du capot. Il m’était impossible de continuer de voler et d’essayer de ramener le Messerschmitt à la base ou de tenter un atterrissage de fortune.

Le temps me manquait et la vitesse ne faisait qu’attiser les flammes. Le moteur continuait cependant de tourner, mais pour combien de temps encore ? Les commandes réagissaient correctement, mais une explosion du moteur était à redouter et signifierait l’anéantissement complet de l’avion et une mort certaine pour moi.

Il ne me restait qu’une solution : abandonner l’avion en vol et sauter en parachute. Le siège éjectable n’existait pas encore et il me fallait mettre l’avion sur le dos, ouvrir la verrière du cockpit et me laisser tomber, la tête la première.

Même si le contact avec le sol fut un peu rude, mon parachute m’avait sauvé la vie. Je me dirigeai alors vers nos lignes, vers le soleil couchant, car j’avais remarqué que le ciel était un peu plus clair de ce côté-là. Au bout de quelques km, j’eus la chance de tomber sur une colonne de fantassins qui me remontèrent le moral au moyen d’une bonne rasade de wodka.

Ils me confièrent à une unité de blindés et c’est là que je pus passer la nuit. Dès le matin, ils me ramenèrent à la base où je fus accueilli avec soulagement, mais aussi, comme c’était toujours le cas en pareille circonstance, sous les moqueries (affectueuses) de mes camarades.

Le principal était que le « revenant » soit sain et sauf. Personne n’était jamais à l’abri d’un accident et même les meilleurs ont été un jour abattus par la chasse ennemie et sont rentrés « sans monture » au cantonnement.

Au sujet des médailles, voici une petite anecdote que je ne peux m’empêcher de raconter : lors d’une permission exceptionnelle que j’avais obtenue au printemps 44, j’avais rendu visite à ma famille de Turckheim. J’avais bien sûr mis mon uniforme d’aviateur et j’arborais fièrement mes décorations…pour épater la galerie.

Ma grand-mère ne semblait pas apprécier ce tape-à-l’œil et elle me le fit vertement remarquer en me disant : « Schämst du dich nicht ? » (Tu n’as pas honte ?)

A partir de ce jour, je décidai de ne plus porter aussi ostensiblement mes décorations. D’ailleurs, le lendemain, je l’accompagnai à la messe en vêtements civils, prêtés par mon oncle boulanger et qui étaient beaucoup trop larges pour moi. Je flottais littéralement dans ce costume improvisé, mais grand-mère était contente.

Parfois des opérations de représailles étaient organisées pour se venger des Russes. Nous devions nous porter volontaires pour ces opérations spéciales qui consistaient à aller mitrailler des villages en arrière du front.

Selon l’idéologie nazie, les Russes étaient des sous-hommes (Untermenschen) et il ne fallait pas avoir de scrupule à les exterminer, même si c’était des femmes et des enfants. Comme tous mes camarades, j’ai participé à l’une ou l’autre de ces opérations et je m’en veux encore aujourd’hui. Pourquoi l’ai-je fait ? Parce que c’était bien vu de la part des chefs de se porter volontaire. Tout simplement.

Les 6 machines de notre escadrille piquaient à tour de rôle sur les hameaux russes en tirant quelques salves de mitrailleuses ou de canon. La population affolée courait en tous sens pour échapper aux tirs. Pour ma part, pendant que je plongeais, je cherchais toujours une zone déserte ou loin des maisons pour ne pas faire de victimes. Aujourd’hui encore, je revois les scènes d’horreur et les cadavres dispersés autour des maisons, mais en toute âme et conscience, je peux assurer que je n’ai jamais touché une seule personne civile.

Nous étions certes tous très motivés pour combattre les Russes. Nous accomplissions tout simplement notre devoir de soldat. La perte d’un camarade ou le bombardement de notre base par des obus incendiaires attisait notre soif de vengeance et parfois expliquait à nos yeux nos excès.

Comme dans toute armée, il y avait les optimistes, ceux qui croyaient dur comme fer en la victoire finale, en la grandeur du Reich et en leur Führer.

Et puis il y avait les pessimistes, qu’on pouvait aussi appeler les défaitistes ou encore les pacifistes qui espéraient une fin rapide des combats.

Tous, nous étions là pour la réalisation d’un rêve de jeunesse, celui de voler. Au début de mon activité au front, je goûtais pleinement au plaisir de voler, malgré les dangers et la mort qu’il fallait affronter journellement.

J’étais devenu un brave petit soldat, discipliné, assidu, euphorique, inconscient.

Mais un soldat qui sème la mort et la destruction. Emporté par le tourbillon de la guerre, par l’engrenage de la vengeance, j’étais devenu, comme mes camarades, sans en prendre conscience, un robot de guerre.

Je participais à la course aux victoires et aux médailles, à la compétition pour la gloire, non sur un stade, comme il y a encore peu de temps, mais dans l’arène sanglante des gladiateurs modernes.

J’étais devenu vaniteux, orgueilleux, avide de succès. Bref, tout le contraire de ce que mes parents et mes éducateurs du collège m’avaient inculqué. Je n’osais même plus leur écrire à la maison et mes parents pensaient que j’étais toujours à l’Ecole de l’Armée de l’Air.

Mais, peu à peu, je devenais réaliste et je prenais pleinement conscience de ce qui se passait vraiment. Certains évènements m’aidèrent à prendre de plus en plus de distance vis-à-vis de la Luftwaffe : le mitraillage de civils, les pilotes russes sautant en parachute et accueillis par des tirs allemands, les conséquences de ma décoration par Goering, la détérioration du climat à la base, les alertes incessantes, le refus de permissions, la supériorité grandissante de l’aviation russe, le recul ininterrompu du front, les pertes toujours plus lourdes…

Lentement, mais sûrement, je glissais de l’enthousiasme au découragement, du triomphalisme au défaitisme, de la soumission à la révolte.

J’étais désormais souvent en prise avec ma conscience et je me posais sans cesse la question de ma présence au front et du rôle que j’y jouais. De plus en plus, les remords m’assaillaient et je commençai à chercher une porte de sortie honorable.

Les conditions de vie devenaient de plus en plus difficiles au début de 44 et une lassitude généralisée commença à nous gagner.

Nous savions que la guerre était perdue, à moins que les V1 et V2 promis (les armes de représailles, Vergeltungswaffen) n’inversent le cours des évènements. Mais les espoirs de victoire s’amenuisaient de mois en mois, surtout après les débarquements alliés en Italie, puis en Normandie.

Nous devions reculer sans cesse. Les équipes de démontage et de remontage des installations et des pistes, appelées die schwarze Männer, les hommes noirs, à cause de leur tenue, avaient fort à faire pour déplacer notre base toutes les 3 semaines vers l’arrière.

J’étais de plus en plus démoralisé par cette guerre que le Führer avait prévue victorieuse et par les promesses non tenues de notre grand chef, le Feldmarschall Goering.

J’ai toujours eu la passion de l’écriture et pendant mes moments de loisirs à la base, je couchais sur papier les évènements de ma vie d’aviateur, avec les sentiments et les réflexions qui s’y rattachaient. Je tenais tout simplement un journal intime dont personne, pensais-je, n’était au courant dans la chambrée.

Le petit carnet qui était devenu mon confident pendant l’année 43 et le début de 44, avait sa place dans une des poches de ma combinaison de vol et je le surveillais comme la prunelle de mes yeux. Il contenait certaines pensées sur le régime nazi qui pouvaient me valoir des ennuis, s’il était découvert et je ne tenais absolument pas à ce qu’il fût découvert par un camarade et encore moins par le capitaine.

Et ce qui ne devait pas arriver se produisit un jour de juillet 44.

Le capitaine tomba sur le fameux carnet et je ne peux pas dire dans quelles circonstances. Il aurait pu me convoquer dans son bureau, me faire la morale et puis étouffer l’affaire. Cela m’aurait valu un avertissement et j’aurais été calmé.

Au contraire, il tenait là sa vengeance et pouvait éliminer définitivement de son groupe « un élément peu sûr, coupable, par ses écrits subversifs, de saboter le moral de la troupe. »

Aussi câbla-t-il à l’Etat-Major une plainte pour désobéissance grave et propos antinationalistes. J’étais au courant de tout cela grâce à un copain de la base, qui était affecté aux transmissions, et ainsi je pouvais réagir, prendre les devants avant qu’il n’ait été trop tard.

Je ne me faisais pas d’illusions : mon arrestation était imminente et je serais traduit devant un tribunal militaire, j’écoperais au mieux d’une peine d’emprisonnement, et comble du malheur, je ne pourrais plus voler.

Ma décision fut vite prise : à la première occasion, et dès le lendemain, je déserterai. Il m’était facile de le faire, personne encore ne me surveillait à la base et je n’étais pas interdit de vol.

Avec mon avion, je pourrais facilement fausser compagnie à mes camarades, il suffirait de faire semblant d’avoir un problème technique et de quitter le groupe. Je pourrais me diriger vers l’Union Soviétique et me rendre aux Russes. Mais cela ne m’enchantait guère car les Russes avaient mauvaise réputation et on racontait qu’ils n’aimaient pas s’encombrer de prisonniers de guerre. Dans le meilleur des cas, je moisirais dans un de leurs sinistres camps.

Le plus simple serait encore de me diriger vers l’ouest, vers mon Alsace natale et les miens.

Le seul problème de ma future fuite serait le niveau de remplissage du réservoir et donc la distance que je pourrais parcourir sans escale. Il y avait quand-même quelques 1700 km jusqu’en France.

Lors de nos sorties aériennes, nous n’emportions jamais le volume maximal d’essence dans le réservoir, pour une question évidente de poids et donc de vitesse. Les mécanos avaient la consigne de ne remplir le réservoir qu’aux trois quarts et cela était sensé suffire pour un vol de 400 km ou pour une heure de combat aérien. Il me faudrait donc, sur le chemin de mon évasion, effectuer plusieurs escales de ravitaillement, théoriquement 4. J’avais repéré, sur ma carte, quelques terrains susceptibles de m’être utiles.

La fuite.

C’est ainsi que le matin du 20 juillet 44, lors d’une sortie aérienne, je faussai compagnie à mes camarades du Jagdgeschwader 52, et me dirigeai vers l’ouest, en survolant la Pologne.

Pour le moment, ma fugue se déroulait comme prévue. J’étais parti sur la pointe des pieds, sans me faire remarquer et je volais, solitaire pour une fois, vers la liberté, pensé-je, dans l’immensité d’un ciel serein, sans avions ennemis prêts à foncer sur moi pour m’abattre.

Mon état d’esprit oscillait entre la satisfaction d’avoir joué un bon tour au capitaine, entre l’euphorie de la victoire et cependant la crainte que mon absence ne fût découverte trop tôt et que mon voyage ne s’arrêtât précipitamment.

Et puis il y avait de nombreux impondérables qui pouvaient faire échouer mon entreprise : une panne sèche, un incident mécanique, une météo défavorable, une mauvaise rencontre en route, que sais-je encore ?

La première escale forcée se déroula sans incident, car c’était encore dans mon secteur du front. La tour de contrôle posa les questions d’usage : identité de l’avion, base d’envol, destination, intitulé de l’ordre de mission et cause de l’escale. J’avais réponse à tout, m’efforçant d’être le plus cohérent possible dans mes mensonges. Le mécano de la piste obéit aux consignes et ne remplit pas entièrement le réservoir. Tout se passait bien pour le moment.

Un second ravitaillement se passa encore sans histoire, mais les difficultés pour expliquer mon vol allaient désormais augmenter car j’étais sorti de mon secteur et je ne pourrai plus expliquer ma présence si loin du front.

Le troisième ravitaillement, à l’ouest de Prague, en Tchécoslovaquie, s’annonçait sous de bonnes augures également. Pendant le vol d’approche du terrain de Plzen, j’avais imaginé et préparé tout un scénario plausible, pour expliquer mon atterrissage : il me fallait simuler une panne sèche ou un incident mécanique, allumer les feux de détresse, rester sourd aux injonctions et aux sommations de la tour de contrôle, faire « brouter » le moteur, me mettre en palier et atterrir en bout de piste, à hauteur des pompes, pour être prêt à décoller rapidement, dès le plein de carburant.

Tout se passa encore une fois comme imaginé. Je hurlais dans mon micro : « Jagdflugzeug verlangt Notlandung » (avion de chasse demande atterrissage d’urgence) et le contrôleur me répondit : « Landegasse frei » (piste libre).

Mais subitement je vis deux Messerschmitt décoller en bout de piste, là où justement je voulais me poser. En une seconde, j’avais tout compris : ma désertion était découverte, elle avait été signalée à la base et un comité de réception était là pour m’encadrer et me forcer à atterrir.

Ma première réaction à chaud fut de prendre les Messerschmitt en chasse et d’essayer de les abattre, car j’avais toujours mon plein de munitions.

Mais cette idée folle fut vite abandonnée car j’étais réellement à court de carburant et devais me poser de toute urgence.

J’aurais peut-être mieux fait de me poser ailleurs, sur un pré ou une autoroute et de continuer à pied ou par un autre moyen. C’était trop tard maintenant, j’avais fait l’énorme bêtise de me jeter dans la gueule du loup. Je n’avais pas beaucoup de solutions pour me sortir du pétrin.

J’attendis donc sereinement en bout de piste, dans mon cockpit, la suite des évènements. Il était inutile de fuir à pied, la base était entourée d’un haut grillage.

Pour faire bonne figure et impressionner ceux qui n’allaient pas tarder à se présenter, j’accrochai ma croix de chevalier sur le dessus de ma combinaison de vol. Bientôt un Panier-Wagen se présenta et un adjudant en descendit.

Il me salua poliment et me demanda de l’accompagner pour me présenter au commandant de la base. Ce dernier me demanda de lui remettre mon pistolet Mauser et m’expliqua que l’Etat-Major lui avait demandé d’intercepter en vol, sinon à terre, tout avion non autorisé à voler dans le secteur.

« Herr Fähnrich, Sie sind auf der Flucht von Ihrer Einheit. Das Oberkommando der Luftwaffe hat mich beauftragt, Sie zu verhaften. (Mon lieutenant, vous avez fui votre unité. Le commandement supérieur de l’aviation m’a ordonné de vous arrêter.)»

J’étais bel et bien en état d’arrestation.

Je fis semblant d’être surpris, et pour ne pas avoir à m’expliquer sur les vraies raisons de ma présence aussi loin de ma base, je préférai rester quasiment muet.

Ce soir-là, je pus manger au réfectoire de la base. J’étais encore en semi-liberté, accompagné dans tous mes déplacements par un soldat armé, avec interdiction de quitter le bâtiment.

Le lendemain 21 juillet, je fus pris en charge par une escorte spéciale et transféré par avion à Dresde. Ce fut mon dernier vol en Messerschmitt, non plus comme pilote, mais comme passager, non plus sur le ME 109, mais sur le ME 110. De là je fus conduit à la prison militaire de Dresde-Klotsche, située dans la Mathildenstrasse (Wehrmachthaftanstalt).

La prison.

Les choses se présentaient désormais mal pour moi. Ma tentative de désertion avait tourné court, non pas tellement par ma faute, mais par un enchaînement de circonstances défavorables.

Il fallait maintenant penser à me tirer de ce mauvais pas. Jusqu’à présent, tout ou presque m’avait réussi. Malgré les dangers affrontés aux commandes de mon avion, j’avais toujours pu garder la vie sauve et me tirer de situations dramatiques. Je continuais, dans ma cellule de prison, à croire en ma bonne étoile.

J’avais tout loisir désormais de préparer ma défense. Je réfléchissais à tout ce qui pouvait jouer en ma faveur : mon passage remarquable et remarqué aux Jeunesses Hitlériennes, l’obtention des brevets de vol à voile, l’admission à l’Ecole des Officiers de Réserve, ma conduite exemplaire au front, mes décorations…

J’essayais de faire la liste des membres de ma famille qui étaient impliqués dans la vie politique locale alsacienne, sans pour autant être des nazis fanatiques ou même des sympathisants du régime : un cousin de ma mère Ortsgruppenleiter, responsable d’une partie de la ville de Mulhouse, un autre Gewerckschaftsleiter, responsable syndical, mon père Blockführer, responsable d’immeuble, puis Zellenleiter, responsable de quartier.

Je n’oubliai pas des relations de ma famille, par exemple, Jakob Bauer, officier général de la Sécurité territoriale du Haut-Rhin.

Je tentais de trouver une explication plausible pour ma désertion : l’éloignement de ma famille, le mal du pays, le peu de permissions accordées, le climat délétère à la base, les agissements du capitaine …

Je pensais que cela pouvait jouer en ma faveur.

Dès le 27 août 44, je pus écrire à mes parents et leur expliquer la situation. Ma lettre, qui fut expédiée le 2 septembre, a dû les bouleverser et leur redonner non pas l’espoir de me revoir bientôt, mais la certitude que j’étais toujours en vie.

Billet sur lequel mon père recopia mon adresse.

En effet, l’Orstgruppenleiter de Mulhouse et cousin de ma mère, Edouard Maeder avait porté à la connaissance de celle-ci la nouvelle que j’étais porté disparu depuis le 3 juillet 43, date de mon quatrième accident aérien.

Ma mère, toute paniquée, avait déjà fait lire plusieurs messes, avec le ferme espoir de me retrouver vivant.

Le séjour en prison militaire ne fut pas trop dur pour moi. Bien sûr, je souffrais de la privation de la liberté, mais c’était un moindre mal par rapport au séjour au front. J’étais en excellente condition physique et les privations subies étaient facilement supportables. Les gardes n’étaient pas du tout sadiques et essayaient de nous réconforter par tous les moyens. Le dimanche était un jour spécial et très attendu car on nous distribuait un cigare, et c’était le seul luxe que nous nous permettions dans nos cellules.

Comme compagnon de cellule, outre les punaises qui abondaient dans ces lieux humides, j’avais Paul Klahre, chef d’orchestre à la radio de Dresde, né en 1903, et donc beaucoup plus âgé que moi. Il était pour moi comme un père, nous nous soutenions mutuellement dans ces moments difficiles et essayions de tenir le coup, car nous savions que la défaite militaire allemande ne saurait tarder.

Paul était commandant (Major) dans la Wehrmacht et il avait tenu des propos antinazis. Cela lui avait valu la prison. Il m’écrivit après la guerre, en 1947, pour s’enquérir de ma situation, car il n’avait plus eu de nouvelles de moi depuis les évènements de février 45 dont je parlerai plus loin. Je n’ai pas pu le revoir après 45 à cause de la frontière qui séparait la RFA de la RDA, mais je lui envoyais souvent des colis de provisions car les Allemands de l’Est manquaient de tout.

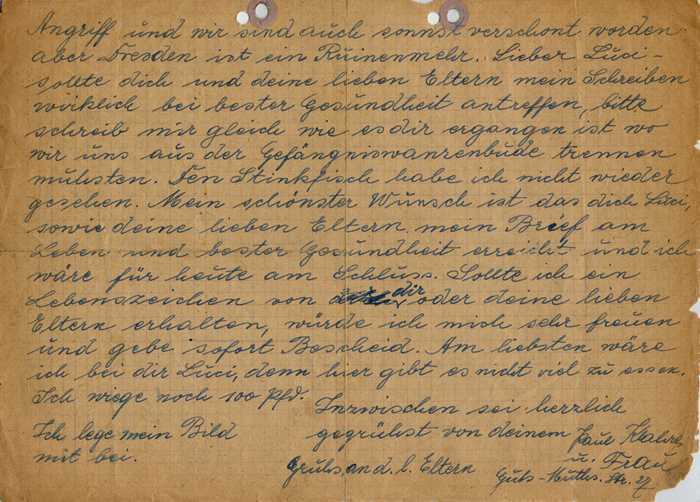

Traduction de la lettre.

Mon cher ami et compagnon de souffrances Luci Dresde, le 7.06.47

Aujourd’hui j’avais en mains ta photo avec ta mère ainsi que ta lettre écrite d’Oschatz et adressée à mon épouse et je dois immédiatement te demander si tu es encore en vie.

Tu seras étonné, après un temps aussi long et tous ces évènements, que j’aie pensé à toi. Oui, très souvent, je pense à la satanée cellule aux punaises de la prison, dans laquelle nous nous efforcions mutuellement de nous apporter de l’espoir et de nous réconforter.

Mais nous, tous les deux, nous avons gagné, pas vrai, Luci ? De la prison Mathilde, il ne reste que les quatre murs. Le sous-officier Moustache et Shimutze ont été tués par des prisonniers lors de l’attaque (ndlr le bombardement de Dresde, voir plus loin).

Beaucoup ont pu sauver leur vie, mais beaucoup plus aussi y ont laissé la leur.

Ici, dans ma région, il n’y a pas de destructions dues à l’attaque et nous avons été épargnés par ailleurs, mais Dresde n’est plus que ruines.

Cher Luci, si ma lettre vous arrive bien, à toi et à tes chers parents, et vous trouve en bonne santé, s’il te plaît, écris-moi immédiatement pour me donner de tes nouvelles depuis que nous nous sommes séparés dans la cellule de la prison.

Je n’ai plus jamais revu le « Stinkfisch ». Mon plus beau souhait est que cette lettre t’arrive à toi et à tes chers parents, Luci, et ce sera tout pour aujourd’hui.

Si jamais je recevais un signe de toi ou de tes chers parents, je me réjouirais beaucoup et je répondrais aussitôt.

Je préfèrerais être à tes côtés, Luci, car il n’y a pas beaucoup à manger ici. Je ne pèse plus que 100 livres (ndlr 50 kg).

Je t’adresse ci-joint ma photo. Les meilleures salutations de ton Paul Klahre et de son épouse.

Un bonjour à tes parents. Guss-Muths. Str 27

Comme tout accusé, j’eus droit à un avocat, dans lequel je plaçais beaucoup d’espoir.

Le 30 août, maître Lommatzsch, avocat civil, notaire et conseiller juridique de Dresde, s’adressa à mes parents, car j’étais toujours mineur, et leur réclama une provision de 200 Reichsmarks pour pouvoir me défendre. Je ne sais pas comment ils accueillirent cette demande, en tout cas, ils firent le nécessaire pour payer et tenter de sauver leur fils.

Lorsque mon avocat apprit que l’affaire allait être jugée à Oschatz et non à Dresde, il réclama encore 200 RM, pour frais supplémentaires.

Il put se procurer mon dossier militaire et, sur ma demande, des certificats de bonne conduite ou bonne moralité auprès de mes anciens instructeurs de la HJ et du vol à voile.

Nous pensions tous les deux pouvoir marquer des points. Mais l’issue du procès demeurait quand même incertaine, surtout dans la situation actuelle de débâcle de l’armée allemande.

Les tribunaux militaires se montraient sévères et n’hésitaient pas à condamner à la peine capitale les déserteurs ou simplement ceux qui désobéissaient aux ordres. Comme d’habitude, pour faire des exemples.

Je comparus le 21 novembre 1944 devant le tribunal militaire, non à Dresde, comme initialement prévu, mais à l’Ecole de l’Armée de l’Air d’Oschatz (Feldgericht der Luftkriegs- und Unteroffizierschule ).

Les deux chefs d’accusation étaient l’absence non autorisée de mon unité (unerlaubte Entfernung der Truppe) et la démoralisation des combattants (Zersetzung der Wehrkraft).

Devant la gravité de ces chefs d’accusation qui pouvaient me valoir la peine capitale, mon avocat me présenta comme la victime d’un conflit personnel m’opposant au capitaine de l’escadrille, avec toutes les conséquences qui en découlaient (missions dangereuses, suppression des permissions, chicaneries de toutes sortes, etc.)

Selon lui, j’aurais ainsi été poussé à la faute. Il mit en avant mon dévouement et ma fidélité à la cause nationale-socialiste, mes brillants états de service dans les Jeunesses Hitlériennes et le vol à voile, ma combativité et mon courage au sein de mon unité, mes victoires aériennes et mes décorations, que sais-je encore ?

Il put présenter au tribunal les témoignages élogieux de mes supérieurs tant de la HJ que des Ecoles de formation des pilotes.

Traduction.

Monsieur Colombé,

Au nom de votre fils, l’aviateur L. Colombé et avec sa procuration, j’ai l’honneur de vous faire part de ce qui suit :

Votre fils est actuellement interné à la prison militaire de la Wehrmacht à Dresde. De là il m’a demandé de le défendre. J’ai eu sa procuration.

Votre fils m’a donné votre adresse avec la demande de s’adresser à vous pour le règlement des honoraires.

Pour le moment, vu que je ne connais pas encore les chefs d’accusation, je ne peux avoir une vue d’ensemble de ce que sera mon activité. Dans des affaires comme celle-là devant le tribunal militaire, j’ai trouvé appropriés des honoraires s’élevant à 200 RM. Il se peut aussi que des honoraires de 150 RM seulement entrent en ligne de compte, selon la cause à plaider.

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me virer, si possible, une somme de 200 RM sur un des comptes mentionnés en tête de la présente lettre.

Heil Hitler !

Pour lui, j’avais craqué à un moment de ma carrière de pilote et il convenait plutôt de me guérir que de me condamner.

Les juges reportèrent le verdict et demandèrent une expertise psychiatrique.

Nous pensions, mon avocat et moi, avoir gagné la première manche, mais le plus dur restait encore à faire.

Peu après, je pus quitter la cellule froide et sombre de la Mathildenstrasse pour une chambre plus accueillante à la section psychiatrique de l’hôpital militaire de Halle-Dölau (Nervenabteilung des Luftwaffenlazaretts).

Je devais y passer des tests de personnalité, pour établir clairement mon degré de responsabilité dans cette affaire.

Lorsque le médecin psychiatre me convoqua dans son bureau, j’aperçus mon dossier sur une table, ainsi que le petit carnet qui était la cause de tout ce bazar. S’il disparaissait, il n’y aurait plus de preuve de trahison et la suite du procès se déroulerait tout autrement.

Le lendemain, je réussis à subtiliser le carnet au nez et à la barbe du personnel médical, en m’introduisant dans le bureau du médecin.

Il faut dire que le régime de l’hôpital n’avait rien de carcéral, nous pouvions nous déplacer librement dans le bâtiment des lits, sans pour autant avoir l’autorisation de sortir dans la cour.

Le petit carnet finit en morceaux dans les toilettes de l’hôpital.

Dans sa seconde session, le tribunal ne put plus que retenir le premier chef d’accusation, à savoir l'absence non autorisée de mon unité, et il me condamna à une peine d’emprisonnement de 8 ans avec sursis, avec maintien dans une unité combattante.

J’étais grandement soulagé : les efforts de mon avocat n’avaient pas été vains et j’avais su forcer le destin en détruisant le carnet. J’étais donc pratiquement libre et je pourrai revoler dans une autre unité. Dans l’attente de la régularisation de ma situation et de la désignation d’une nouvelle affectation, je fus maintenu en prison, plus pour très longtemps, pensais-je.

L’évasion.

Un nouvel évènement allait, encore une fois, bouleverser ma vie et ce fut le bombardement, par les Alliés, de Dresde, qui eut lieu du 13 au 15 février 1945 et qui fit plus de 300 000 morts, détruisant presque entièrement la ville.

Lors de l’alerte, nos gardiens nous rassemblèrent pour nous conduire dans un abri anti-aérien proche de la prison. Puisque je languissais en détention alors que je devais déjà être libéré, je décidai de profiter de ces circonstances exceptionnelles pour encore une fois forcer le destin. Au cours de ce déplacement exécuté à la hâte et dans l’affolement général, je réussis à m’échapper encore une fois, mais à pied cette fois ou plutôt à la course.

Mon premier souci fut de remplacer ma tenue de grosse toile de prisonnier par un habit plus convenable et surtout moins voyant. Dans la ville en feu, au milieu des immeubles détruits dont les restes encombraient les rues et dans les fumées âcres des incendies, dans le chaos général, j’avançais sous de grandes arcades restées intactes et qui bordaient une rue commerçante. Je m’abritais sous les piliers massifs qui soutenaient les arcades et me cachais pour passer le plus inaperçu possible.

A ce moment arriva un grand gaillard vêtu d’un uniforme d‘aviateur. Dans mon état de bête traquée, je ne réfléchis pas longtemps et sautai sur l’inconnu dans l’espoir de pouvoir récupérer son uniforme. Mes coups de poings répétés finirent par l’assommer. Ce n’était pas mon genre d’attaquer un adversaire par surprise, par traîtrise. J’ai toujours combattu loyalement sur un ring de boxe. Mais cette fois, il en allait tout autrement : il fallait sauver ma peau et c’était une question de vie ou de mort. Tant pis pour la victime.

Les vêtements sous le bras, je courus à l’autre bout de la galerie pour me retransformer en soldat. J’étais devenu un soldat en permission en train de rejoindre son domicile parental, mais un soldat sans papiers, sans autorisation de permission, un fugitif toujours sur le qui-vive, à la merci de tout contrôle policier, qui vivait dans l’angoisse, avec en plus la faim au ventre et dans la froideur de l’hiver.

J’errais pendant 2 jours dans les ruines de la ville. Les voies de communication étaient pratiquement toutes détruites par les bombardements. Il me fallait absolument quitter Dresde car je voulais fuir cette Allemagne en déroute et cette guerre perdue. Mais la gare centrale était détruite, ainsi que la gare de l’ouest. Il ne me restait plus que la gare du sud, partiellement épargnée par les bombes.

Je pus monter clandestinement dans un train qui partait pour Munich. Mon espoir était de pouvoir prendre à Munich une correspondance pour Augsbourg et ensuite Strasbourg.

A Munich je décidai de faire du stop sur des routes secondaires car je ne voulais pas poursuivre mon évasion dans le train : c’était devenu trop risqué, avec la présence continuelle de policiers et de voyageurs qui vous dévisageaient. Je risquais à tout moment de me faire démasquer et de devoir retourner en prison.

Je souffrais du froid en ce mois de février, mais aussi du manque de sommeil et de la faim. Pouvoir dormir quelques heures dans une gare de triage ou dans la caisse d’un camion, pouvoir manger quelques feuilles de choux dérobées dans un jardin, étaient mes seuls désirs.

Mon errance d’une dizaine de jours m’amena à traverser le col du Brenner et bientôt je me retrouvais dans la plaine du Po, en Italie du nord. Ce n’était pas du tout ma destination prévue au départ de Dresde. Tout ce qui me restait à faire maintenant, à défaut de pouvoir rejoindre la cité Saint Thérèse d’Ensisheim et le domicile parental, était de me rapprocher le plus du front et de me rendre aux Alliés. Ainsi serai-je en sécurité après ces rocambolesques aventures qui m’avaient dégoûté de la guerre et du régime nazi.

Les conducteurs de voiture ou de camion militaires qui s’arrêtaient pour m’emmener ne me posaient pas trop de questions et je leur expliquais chaque fois que j’allais rejoindre mon unité à Vérone.

J’appris par l’un des chauffeurs militaires qu’il existait un camp de rassemblement (ein Sammellager) dans les environs et je décidai de m’y rendre, pour voir. Mais il n’y avait que des fantassins, des paras, pas d’aviateurs. Cela ne me convenait pas.

Pendant que je discutais avec un officier et lui demandais des renseignements, un simple soldat de la Wehrmacht m’accosta et me lança : « Entschuldigung, Herr Fähnrich, sind Sie nicht Elsässer ? » (Pardon, mon lieutenant, n’êtes-vous pas Alsacien ?)

Il se présenta et nous fîmes connaissance mutuellement, dans un climat de franche camaraderie. Il s’agissait de Robert Brandhuber, originaire de Hitzfelden, à quelques km d’Ensisheim. Je n’étais désormais plus seul, après tout ce que j’avais enduré. Je n’en croyais pas mes yeux. Il avait découvert mon origine, rien qu’en suivant de loin et d’une oreille discrète, mais attentive, ma conversation. Comme quoi il est parfois bon que les murs aient des oreilles.

Mon compatriote Robert Brandhuber.

La résistance italienne.

Voilà que le pur hasard me faisait rencontrer, dans le nord de l’Italie, plus précisément dans la plaine du Po, un compatriote Malgré-Nous. Comme moi, il n’avait plus trop envie de se battre pour une cause désormais perdue et il ne pensait qu’à se mettre à l’abri. Pas question donc de rejoindre la gare avec les autres locataires du camp de rassemblement qui allaient être dirigés vers je ne sais où pour reformer un nouveau régiment.

Robert semblait bien connaître la région et il me proposa un plan d’évasion : à la première occasion, il faudra fausser compagnie à nos accompagnateurs et entrer dans la clandestinité. Il me dit qu’il connaissait quelqu’un qui pourrait nous cacher pour quelques jours. Lors de la traversée d’un village, nous n’eûmes aucun mal, tous deux, à nous faufiler dans une grange où nous attendait… la petite amie de Robert. Il avait bien fait les choses!

Robert m’apprit alors que le frère de sa copine était membre d’un groupe de partisans qui menait des actions de harcèlement contre les Allemands, à une quarantaine de km de là, à Valeggio. Il me proposa de me présenter à ce groupe de résistants.

Le frère vint encore le soir même nous rendre visite et il me fit bonne impression. Je ne comprenais pas un mot d’italien, mais Robert fit tant bien que mal l’interprète.

Il nous expliqua la suite des évènements pour le lendemain : « Domani viendra un camarade avec due bicyclete pour aller voir le grand chef là-bas, à multi kilometre. » Nous étions rassurés. La petite amie de Robert appartenait à une famille de sympathisants du maréchal Badoglio, qui avait signé un armistice avec les Alliés en 1943 et déclaré la guerre contre l’Allemagne.

Ce soir-là, je dormis en sécurité, dans la grange, sur un lit de paille, bien plus confortable que ma couche de la prison ou les bancs des quais de gare. Mais j’étais loin de me douter que j’avais mis le doigt dans un engrenage qui allait me proposer de nouvelles aventures.

Nous nous mîmes en route le lendemain soir, juste avant la tombée de la nuit, toujours en uniforme allemand.

Après une vingtaine de km parcourus sur un chemin de halage, loin de toute circulation, notre guide, Otello Ranieri, me conduisit jusqu’à une ferme isolée pour y passer la nuit. Notre voyage continua le lendemain soir jusqu’ au village de Quaderni, où Enzo (Fiorenzo) Olivieri, le chef local des partisans me reçut, en présence d’Aldo (Adalberto) Baldi, appelé il Francese, parce qu’il avait passé une partie de sa jeunesse en France.

Aldo Baldi et Enzo Olivieri.

Aldo parlait parfaitement le français et nous n’eûmes aucun mal à nous comprendre. Pour s’assurer de mes origines, il me fit lire quelques extraits d’un dictionnaire français. Il me questionna ensuite sur mon parcours militaire et je dus lui expliquer les particularités de la situation de l’Alsace et de la Moselle.

Il comprit immédiatement tout le profit que la Resistenza pouvait tirer de mon engagement, puisque je maîtrisais parfaitement la langue allemande.

Les premiers contacts furent chaleureux, mais il me fallait encore faire mes preuves.

Immédiatement je fus désigné pour participer à une action nocturne. Cette nuit-là, nous avons réussi à ramener comme butin une mitraillette et un pistolet pris à un détachement allemand tombé dans une embuscade. Mon rôle avait été d’arrêter un véhicule allemand : je portais alors un uniforme de la Wehrmacht et cela avait été facile.

J’avais ainsi fait mes preuves et gagné la confiance de mes coéquipiers et de mes supérieurs directs.

On m’accorda alors quelques jours de repos pour pouvoir reprendre des forces après les efforts consentis pendant la fuite depuis Dresde et aussi pour me mettre au courant de la situation de la résistance locale et me donner des instructions pour la suite des opérations.

Moi qui avais voulu rejoindre mon village natal après une escapade sur le front russe, qui voulais arrêter toute activité militaire, j’étais rattrapé par mes vieux démons, par mon besoin d’action et mon caractère de battant.

Mais cette fois, j’étais dans le camp des combattants de la liberté et non plus dans celui des fascistes. Ma nouvelle guerre ne serait plus une guerre de conquêtes, mais un combat pour la liberté. Ce serait aussi une guerre du rachat après mes années de cautionnement plus ou moins conscient du régime nazi et mon engagement dans l'aviation nazie.

Ma situation personnelle était cependant pleine de risques : le risque d’être fait prisonnier par les Allemands et de ne plus pouvoir bénéficier de circonstances atténuantes cette fois, le risque d’être condamné pour haute trahison et d’être passé par les armes, le risque de blessure et de mort aussi…

Je ne me posais pas trop de questions et comme d’habitude, je fonçai tête baissée dans l’arène.

Il existait dans cette partie de l’Italie deux brigades de résistants, la brigade Anita Garibaldi et la brigade Italia. Cette dernière, qui comprenait à peu près 300 résistants et qui était sous les ordres d’Enzo Olivieri était ma brigade. Je ne connaissais pas personnellement tous les membres de la formation par leur nom et la barrière de la langue m’empêchait de communiquer avec eux de façon approfondie. Je n’avais de contact qu’avec un groupe restreint de partisans, ceux avec lesquels je travaillais.

Les deux brigades, entièrement autonomes, étaient regroupées dans la division Luigi Fava, commandée par Aldo Baldi qui appartenait au Comité de Libération Nationale. Dans chaque brigade il y avait plusieurs bataillons et on m’avait incorporé dans le bataillon « Alsazia », ainsi nommé en mon honneur et dont j’étais le seul Alsacien bien sûr.

Mon nom de guerre était « Pantera nera », la panthère noire, car je portais le plus souvent un uniforme noir de SS récupéré sur des Allemands. Le surnom m’allait assez bien car j’étais toujours prêt à bondir sur mes proies, en utilisant la plupart du temps la surprise.

Contrairement aux unités de partisans qui opéraient dans la montagne toute proche, mes copains italiens de la plaine menaient une vie normale : ils n’avaient pas quitté leur maison, leur famille, leur travail.

Pour moi, sans famille présente et sans activité professionnelle, c’était différent. Ne parlant pas italien, je ne pouvais pas me permettre de mener une vie au grand jour, mais je devais me cacher et passer inaperçu pendant la journée. C’est pourquoi je me terrais au domicile d’Enzo, à Quaderni et ne devenais actif que la nuit. Mais le sommeil était difficile à trouver pendant la journée, car je vivais dans l’angoisse d’une perquisition toujours possible. Une dénonciation était toujours à craindre, la population n’étant pas totalement acquise aux partisans.

Dans ma cache, j’avais une hôtesse attentionnée en la personne de Gina, la sœur d’Enzo. Elle s’occupait de l’intendance et faisait fonction d’agent de liaison.

Aldo devint rapidement mon ami. Quant à Robert Brandhuber, il ne s’investit pas autant que moi dans la résistance car il était surtout occupé par sa petite amie.

J’avais aussi gagné la sympathie de mon chef direct, Enzo, et il n’hésita pas à me confier, au début, le commandement du groupe d’action nocturne, avec le grade de sergent, puis plus tard, le commandement du bataillon, avec le grade de sous-lieutenant.

J’étais très fier de la confiance accordée par les partisans et je faisais tout pour continuer de la mériter.

Aldo en pantalon golf et moi.

Photo prise en juin 45 à Milan.

Je porte un uniforme anglais.

Photo prise en juin 45 à Milan.

Je porte un uniforme anglais.