La ligne Maginot, muraille de France, dans les environs de Kalhausen.

Table des matières

(Pour accéder aux chapitres, veuillez cliquer sur les titres)

Genèse de la fortification

Le secteur défensif de la Sarre (SDSA)

Les troupes

Le sous-secteur de Kalhausen

Les constructions

Les chambres de coupure

Les stands de tir

Les cuirassements des blockhaus

L’armement des blockhaus

Les blockhaus situés sur le ban de Kalhausen

Les observatoires bétonnés

Les observatoires de campagne

Les abris bétonnés au niveau du village

Les casernements

Les Postes de Commandement

Les opérations de 1939-1940

Le devenir de la Ligne Maginot

(Photo N. Guirkinger)

Genèse de la fortification

L’idée d’une ligne de fortifications entre la France et l’Allemagne prit naissance chez certains généraux dès la fin de la Grande Guerre. Notre pays venait en effet de sortir d’un conflit de 4 ans qui avait fait des millions de morts et de blessés et causé d’innombrables dégâts sur le territoire national. L’Allemagne, vaincue, n’avait pas subi de dommages sur son territoire, son économie n’avait pas été beaucoup touchée et sa population, plus nombreuse, avait subi des pertes moins significatives.

Avec le retour de l’Alsace-Lorraine à la France, la ligne de forts de Verdun à Belfort, édifiée vers 1880, était inadaptée et la frontière de l’Est n’était désormais plus défendue.

L’idée d’un "mur fortifié" fit ainsi son chemin. En 1922 est créée la Commission de Défense du Territoire, remplacée en 1925 par la Commission de Défense des Frontières. Cette dernière commission définit les voies d’invasion traditionnelles, les zones ou régions à fortifier, l’aménagement des champs de bataille, la conservation des anciennes places-fortes, les formes techniques de la fortification moderne, les coûts.

Dans son rapport est aussi définie la protection du front des Alpes. Ce document servira de base de travail aux ingénieurs et aux militaires pour l’édification de ce que sera la ligne Maginot.

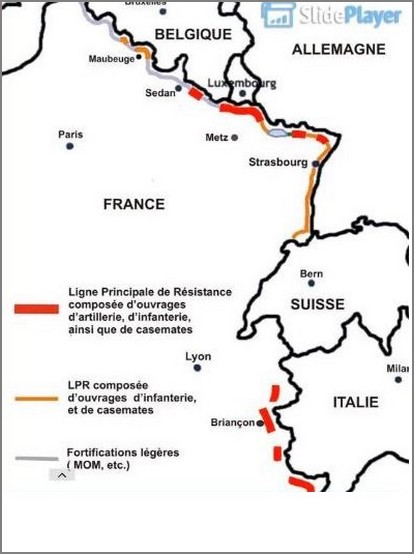

Toutes les Cartes peuvent être agrandies

(Carte slideplayer.fr)

Ainsi sont créées deux grandes régions fortifiées, à l’ouest, celle de Metz-Thionville-Longwy et à l’est, celle de la Lauter, entre Bitche et le Rhin. S’y rajoute encore celle de Belfort, ou Haute Alsace.

Entre les deux principales régions, se situe, entre Saint-Avold et Sarralbe, la trouée de la Sarre, une région d’étangs et de zones marécageuses, jugée

"de parcours difficile" et donc peu propice à une invasion allemande. De plus, le Land de Sarre avait été détaché de l’Allemagne par le traité de Versailles et ne présentait donc pas de danger immédiat pour la France.

On décida, dès 1927, de profiter de la nature du terrain pour aménager dans cette zone "des lignes d’eau" dans les bassins de la Sarre et de la Nied Allemande, en vue de retarder une invasion éventuelle.

Il s’agissait d’utiliser les étangs existants et d’en créer d’autres pour avoir des réserves d’eau suffisantes dans le but de pouvoir inonder les vallées de la Nied, de la Sarre, de l’Albe et du Mutterbach qui seraient barrées par des retenues d’eau.

C’est la CORF, la Commission d’Organisation des Régions Fortifiées, qui remplacera la Commission de Défense des Frontières et qui supervisera la construction des fortifications de 1927 à 1935. Elle est présidée par le général Fillonneau.

En 1929, son successeur, le général Belhague, oriente les travaux pour arriver à la forme définitive que l’on connaît. C’est donc lui le père de la "Muraille de France", Paul Painlevé, ministre de la guerre de 1925 à 1929, en étant le fondateur de principe.

Painlevé (1863-1933) |

Fillonneau (1866-1945) |

Belhague (1871-1942) |

(Photos internet)

La loi-programme de 1929, votée sous l’impulsion d’André Maginot, nouveau ministre de la Guerre, ouvre les crédits pour les travaux qui démarreront dès 1930. C’est après son décès, en 1932, que l’on parlera de Ligne Maginot.

André Maginot (1877-1932)

(Photo internet)

Finalement, la ligne de défense

s’étendra de la Mer du Nord jusqu’à Nice, et même en Corse. Elle sera

constituée de secteurs plus ou moins bien fortifiés, les fortifications

les plus denses et les plus solides se trouvant au nord-est, en face de

l’Allemagne.(Photo internet)

Le principe et l’originalité de la Ligne Maginot consistent en une succession d’ouvrages bétonnés formant une ligne discontinue et susceptibles de se protéger mutuellement, édifiés à une vingtaine de km en arrière de la frontière.

Dans les Régions Fortifiées de Metz et de la Lauter, zones en contact direct avec l’ennemi potentiel, et exception faite de la zone se situant le long du Rhin et de la trouée de la Sarre, la ligne Maginot comprend une première ligne, homogène et bien armée, appelée Ligne Principale de Défense (LPD) ou Ligne Principale de Résistance (LPR).

Cette ligne comprend

- des ouvrages principaux, nommés "gros ouvrages", puissamment armés et composés d’une dizaine de blocs de combat reliés entre eux (comme le Simserhof, le Hackenberg ou le Hochwald)

- des ouvrages intermédiaires, nommés "petits ouvrages", formés de 2 ou 3 blocs (comme le Haut-Poirier, le Bambesch ou encore l’ouvrage de Rohrbach-lès-Bitche appelé Fort Casso)

- des casemates d’intervalle à un seul bloc de combat (comme la casemate de Wittring ou celles d’Achen)

Les régions fortifiées sont elles-mêmes divisées en secteurs fortifiés. Chaque secteur est encore divisé, au niveau des régiments, en sous-secteurs.

Cette Ligne Principale de Défense est complétée vers l’avant par des avant-postes : ce sont des blockhaus destinés non seulement à donner l’alerte en

cas d’attaque de l’ennemi, mais aussi à empêcher l’arrivée brusque de blindés ennemis sur la LPD.

Ils se trouvent sur les routes permettant l’accès depuis la frontière jusqu’à la LPD : entre Siltzheim et Herbitzheim (à hauteur de la maison forestière), entre Sarreguemines et Wittring (à hauteur de Dieding), entre Wiesviller et Achen…

Une vingtaine de km à l’arrière de la position principale se trouve une seconde ligne d’arrêt, appelée ligne CEZF (Commission d’Etude des Zones Fortifiées) et formée de casemates STG, comme celle se trouvant à Lorentzen (ci-dessous).

La construction des premières tranches des fortifications s’achève en 1934 en ce qui concerne les ouvrages des Secteurs Fortifiés de Metz et de la Lauter. Mais, faute de crédits, la fortification de l’aile ouest du secteur de la Lauter, de Rohrbach-lès-Bitche jusqu’à la Sarre, a été ajournée.

C’est seulement après 1934 que ce tronçon sera aménagé et que les petits ouvrages de Rohrbach (Fort Casso), du Welschhof et du Haut-Poirier seront édifiés, ainsi que les casemates d’intervalle. C’est ce qu’on appelle les Nouveaux Fronts, qui concernent aussi le secteur de Montmédy et celui de l’Escaut.

La CORF est dissoute le 1er janvier 1936 et avec elle s’arrête la construction de la Ligne Maginot, c’est-à-dire la fortification puissante et homogène.

Situation en 1939.

(Carte slideplayer.fr)

Désormais, ce sont les commandements militaires locaux qui vont continuer l’édification des fortifications, en donnant de la profondeur à la position. De nombreux petits blockhaus STG, appelés ainsi parce que construits selon les plans du Service Technique du Génie, seront construits un peu partout, à une centaine de mètres en arrière de la LPD, pour assurer la défense sur la position en cas de percée par des blindés.

Ces "petits bétons" défendent soit une vallée, soit une route de pénétration par lesquelles l’ennemi pourrait passer, si la LPD était brisée partiellement. Ils sont complémentaires de la LPD bâtie en amont.

(Photo : Hommes et ouvrages de la Ligne Maginot.

Jean Yves Mary et Alain Hohnadel).

On estime que dans de bonnes conditions, 30 hommes peuvent bâtir un blockhaus STG en une trentaine de jours.

A côté des blockhaus STG, on dénombre aussi d’innombrables petits abris bétonnés construits le plus souvent dans l’urgence et avec les moyens du bord.

_______________

(1). Profitant de l’évacuation des habitants, les militaires ne se gênent pas pour édifier parfois un blockhaus à proximité immédiate d’une maison d’habitation qui leur sert alors de quartier confortable, lorsqu’ils ne sont pas dans l’abri bétonné. Et les évacués de la Charente, à leur retour, vont trouver un blockhaus …dans leur jardin, collé à leur maison ! (Cas de la Gàllemihl, photo ci-dessus)

Tous ces "petits bétons", blockhaus et abris de tir, destinés à défendre un point particulier à l’intérieur de la position, forment une ligne défensive hétérogène, de valeur inégale.

Si les ouvrages et les casemates d’intervalle des Anciens Fronts (construits jusqu’en 1934) et des Nouveaux Fronts (construits après 1934) sont l’œuvre de sociétés privées, comme "Les grands Travaux de l’Est et du Nord" de Fred Dietsch, les blockhaus STG et les abris sont l’œuvre de la Main d’Oeuvre Militaire (MOM), construits par des hommes de troupe encadrés par des spécialistes du Génie. Ce sont des "fortifications de campagne", à destination des troupes d’intervalle.

De même, ces blockhaus et ces abris MOM, caractérisés par une épaisseur de béton plus faible, n’ont pas d’armement spécialisé de forteresse ni d’équipement sophistiqué (pas d’éclairage électrique, pas de ventilation mécanique, pas de filtres à gaz, pas de réserves de vivres). Ils ne sont occupés par les troupes d’intervalle qu’en cas d’alerte.

Beaucoup ne seront pas terminés lors de l’attaque allemande du printemps 1940 : le plus souvent le rocaillage sera manquant, ce qui les rendra trop visibles, les portes blindées et les fermetures des créneaux manqueront…

Il faut encore citer, parmi les "bétons", les chambres de coupures maillant le réseau téléphonique de la Ligne Maginot, et certains observatoires d’infanterie.

A côté des ouvrages bétonnés de la Ligne Maginot, on trouve encore, à l’arrière, des infrastructures destinées à compléter celle-ci : les casernements, les stands de tir, les dépôts de munitions et les parcs mobiles (en clair, les dépôts de matériel du génie).

Les casernes, appelées casernements de sûreté ou camps, sont destinées à assurer le maximum de confort aux troupes des ouvrages fortifiés, lorsqu’elles n’occupent pas les ouvrages, soit une semaine sur deux.

Conjointement sont construites également, à proximité, des cités-jardins distinctes pour loger les cadres, sous-officiers et officiers. Nous connaissons

tous le camp d’Oermingen ou les casernes de Sarralbe et de Sarre-Union, ainsi que les cités militaires de ces communes.

Le casernement léger d’Achen est un casernement de proximité, les bâtiments étaient en bois et servaient à loger un détachement du 133° RIF dont une compagnie formait les équipages des 5 casemates de Wittring et d'Achen et du petit ouvrage du Haut Poirier. A chaque casernement était encore attribué un stand de tir situé à proximité.

(Photo : wikimaginot)

Le petit casernement léger appelé "Gare de Kalhausen 4" était constitué d’un seul bâtiment fabriqué en plaques de béton et qui renfermait une cuisine ravitaillant les unités stationnées à proximité.

Les dépôts de munitions qui se trouvaient près des casernements (val d’Achen, Oermingen, Bining) étaient en fait des poudrières qui renfermaient les explosifs des dispositifs de mines. (2)

Le casernement d’Oermingen avec le stand de tir en haut et le dépôt de munitions à droite.

(Photo Wikimaginot).

_________________________

(2). Les dépôts des munitions arrière se trouvaient à une quarantaine de km de la LPD et approvisionnaient les dépôts avant, situés à environ 15 km de la LPD (c’est le cas du dépôt de Rahling).

Le secteur défensif de la Sarre (SDSA)

Sous un casque de chevalier, se trouve un blockhaus avec son rocaillage.

La porte est barrée avec du barbelé sur lequel pousse le chardon lorrain qui ressemble

à une grenade (d’autres y voient un morpion).

De part et d’autre se trouvent deux panneaux qui rappellent l’arrêt aux barrages de routes.

La devise fait référence à la consigne de résister sans idée de recul.

(La ligne Maginot Aquatique. Paul Marque).

Les fortifications de la trouée de la Sarre, s’étalant sur une trentaine de km, ne figuraient pas, pour des raisons politiques, parmi les priorités. L’avenir du Land de Sarre devait être réglé par le plébiscite de 1935, et la classe politique française espérait un rapprochement avec la France ou un statut d’état indépendant. Mais le plébiscite fit revenir la Sarre vers l’Allemagne et l’on dut repenser tout le système défensif.

Pour pouvoir mettre en place des inondations défensives, l’on commença, dans un premier temps, à partir de 1932, à créer des étangs-réservoirs supplémentaires et à aménager des barrages de poutrelles dans le lit principal des rivières (la Nied, l’Albe, le Mutterbach et la Sarre).

Tout près de nous, deux barrages furent érigés sur la Sarre, l’un à Wittring et le second à Herbitzheim.

Le barrage de Wittring, construit en amont du pont routier, comptait 7 pertuis de 7 m et permettait de constituer une retenue d’eau d’un volume de 1 600 000 m3, d’une hauteur de 5m70 au barrage. Le plan d’eau s’étendait vers l’amont, enserré dans des levées de terre, à savoir le talus du canal des Houillères et la route départementale, puis le remblai de la voie ferrée, jusqu’au barrage de Herbitzheim. Deux petites vallées perpendiculaires, situées sur la rive droite, étaient aussi inondées à leur naissance, par l’eau du barrage, à savoir la vallée du ruisseau d’Achen, au niveau de Weidesheim et la vallée de l’Eichel.

Le barrage de Wittring est accolé au pont routier de la Sarre.

(Photo : wikimaginot)

Le barrage de Wittring fut dynamité en 1940 et les piles servirent à porter, après 1945, le pont provisoire américain Bailey. Les casemates de la rive gauche et les piles furent détruites en 1972, lors de la construction du nouveau pont. (Wittring. Un village lorrain de paix et de guerre. Robert Mourer)

Le barrage de Herbitzheim, construit à l’entrée du village, en venant de la gare de Kalhausen, avait 10 pertuis de 7 m et formait une retenue d’eau plus importante et plus large que celle de Wittring (3 600 000 m3). L’inondation s’étendait jusqu’à Sarralbe, contenue par les remblais du canal et de la voie ferrée. La hauteur d’eau au barrage était de 5 m.

Aspect d’un barrage en cours de construction.

Les piles des pertuis supportent l’infrastructure du hangar métallique renfermant

les poutrelles à insérer entre les piles pour fermer les pertuis.

(Photo : wikimaginot)

Le pont de Herbitzheim a été dynamité par les soldats français en 1940.

(Photo : wikimaginot)

Le barrage de Herbitzheim fut dynamité en 1942 par l’organisation Todt. Certaines piles et les blockhaus de défense rapprochée sont toujours visibles.

Les premières piles et à droite, le blockhaus du chemin de halage.

(Photo : wikimaginot).

Les barrages demeuraient des points fragiles, car l’ennemi pouvait les utiliser pour traverser la zone inondée et les faire sauter. Des blockhaus de défense rapprochée furent ainsi construits de part et d’autre des barrages. Ce sont de petites constructions hexagonales à un seul niveau, pour un groupe de combat de 8 hommes armés de FM.

Blockhaus de défense du barrage de Herbitzheim, situé sur la rive droite.

(Photo wikimaginot)

Mais l’ennemi pouvait encore franchir les plans d’eau, sur des embarcations, entre les barrages. De nombreux petits blockhaus furent donc érigés sur la rive droite des biefs de Herbitzheim et de Wittring, en des endroits surélevés dominant l’inondation et à proximité immédiate de celle-ci. Des réseaux de fil de fer barbelé disposés sur quatre rangs complétaient la défense des blockhaus.

(Photo internet)

Piquets du réseau barbelé : cornières et « queues de cochon »

type A destinées à soutenir le fil « ronces artificielles ».

Les « queues de cochons » de type A, de 1,50 m de long,

sont scellées dans un dé de béton. On les enfonce à 40 cm dans le sol.

On dénombre, entre les deux barrages, soit sur une distance de 6 km à vol d’oiseau, 16 blockhaus STG pour armes d’infanterie, destinés à la défense

des inondations et dont les tirs croisés interdisaient tout passage venant de la rive gauche.

Ainsi de 1932 à 1934, dans le secteur est de la trouée de la Sarre, un système cohérent de défense fut créé, comprenant des étangs-réservoirs, des barrages et des blockhaus de défense des futures inondations. Une vraie Ligne Maginot Aquatique.

Le Secteur Défensif de la Sarre, devenu Secteur Fortifié de la Sarre en mars 1940, s’arrête après le petit ouvrage du Haut Poirier, englobant donc le sous-secteur de Kalhausen qui avait été retiré au SF de Rohrbach. Les ouvrages du Welschhof et de Rohrbach-lès-Bitche font partie du secteur de Rohrbach, tout comme le Simserhof.

Les blockhaus se situant sur le ban de Herbitzheim font partie du sous-secteur de Sarralbe.

Les troupes

Pour occuper les ouvrages de la Ligne Maginot, des unités spéciales sont créées en 1933, les Régiments d’Infanterie de Région Fortifiée (RIRF), appelés aussi Régiments d’Infanterie de Forteresse (RIF).

Ce sont des régiments spécialisés, statiques, uniquement destinés à la défense d’une position. Une partie forme les équipages occupant les ouvrages et l’autre les troupes occupant les intervalles et la profondeur de la position. Ils sont implantés à proximité de la ligne à défendre, dans des casernements créés spécialement pour eux.

Composition d’un RIF mobilisé :

- 62 officiers, 301 sous-officiers, 2570 hommes

- 130 chevaux (selle et trait)

- 67 voitures hippomobiles

- 250 bicyclettes, 67 motos et side-cars

- 7 voitures de liaison, 27 camionnettes, 20 chenillettes

C’est le 133° RIF qui occupe le sous-secteur de Kalhausen. (3) Il comporte à sa droite le 166° RIF (sous-secteur de Bining) et à sa gauche le 51° RMIC (sous-secteur de Sarralbe) (4)

Créé le 23 août 1939 à partir d’un noyau actif du 1er bataillon du 153° RIF (Régiment de la Sarre) en caserne à Oermingen et au val d’Achen, il se compose de soldats d’active auxquels sont joints des réservistes et des frontaliers. (5) Le 133° RIF est commandé par le lieutenant-colonel Bertrand qui a fixé son PC au presbytère de Kalhausen. Chacun des 3 bataillons du régiment a un PC de quartier particulier.

Sur l’écusson, la devise du 133° :

Halte ! Les lions sont là.

Les bataillons s’installent sur la position, sur une profondeur de 1 500 m à partir de la LPD. La troupe occupe alors les blockhaus, les tourelles démontables pour mitrailleuses, les observatoires d’infanterie, les petits abris bétonnés et tous les points d’appui d’intervalle.

Le travail ne manque pas : aménagement des PC de quartier (les bataillons), des PC de sous-quartiers (les compagnies), construction de blockhaus STG

et d’abris de tir, mise en place des réseaux barbelés, creusement de boyaux d’accès et de tranchées, déboisement des champs de tir, aménagement d’abris pour la troupe et d’épaulements de tir…

Le 133° RIF compte 3 bataillons de mitrailleurs incluant en tout 8 compagnies de mitrailleuses, 1 compagnie d’engins et de fusiliers-voltigeurs, 1 compagnie d’engins, 1 compagnie de voltigeurs, 1 compagnie d’équipages d’ouvrages (lieutenant Gambotti), 1 compagnie d’équipages de casemates (lieutenants Bidegain, Kersual).

Le second bataillon du 133° occupe le quartier du Haut-Poirier, avec PC de quartier dans le Grand Bois et le 3° celui d’Achen, avec PC de quartier à la Ohligmuhle. (6)

Le 15 mars 1940, le 133° est retranché du SF de Rohrbach pour être rattaché au Secteur Fortifié de la Sarre, mais il continue d’occuper le sous-secteur de Kalhausen.

_____________________

(3). Le sous-secteur compte le Petit Ouvrage (PO) du Haut-Poirier, 5 casemates CORF (Wittring, Grand Bois, Achen Nord-Ouest, Achen Nord et Achen Nord-Est), 28 blockhaus STG, 53 abris et tourelles légères. ( Wittring Bruno Schoesser)

(4). Ces unités (Régiments de Mitrailleurs d’Infanterie Coloniale) ne possèdent pas d’équipage d’ouvrage ou de casemate.

(5). Le fait de comporter dans ses rangs des frontaliers (soldats locaux) permet aux RIF de mobiliser très rapidement. L’autorité espère aussi que les soldats locaux défendront avec plus d’entrain "leur région".

(6). Le 3° bataillon a participé en septembre 1939 avec la 21° Division d’Infanterie à l’opération Sarre.

Le sous-secteur de Kalhausen

(Ciquez sur le plan pour l'agrandir)

Organisation défensive générale du sous-secteur.

Les inondations (en bleu)-

les réseaux de barbelés (hachures rouges)

les petits ouvrages et les casemates (ronds noirs)

les blockhaus (rectangles gris)

les observatoires (triangles).

(Carte wikimaginot).

Les constructions

Le petit ouvrage du Haut-Poirier (CORF)

L’ouvrage du Haut Poirier, faisant partie des Nouveaux Fronts, a été construit de 1934 à 1938. C’est un ouvrage d’infanterie, composé de 4 blocs reliés entre eux par des galeries souterraines.

Le bloc 1 est une casemate d’infanterie flanquant vers l’est, le bloc 2 comporte une tourelle à éclipse pour armes mixtes, le bloc 3 est le bloc d’entrée, le bloc 4 sert d’entrée réduite et d’issue de secours. L’étage inférieur comprend le casernement (cuisine, chambres, sanitaires), le PC, le magasin à munitions, les réserves de vivres, les citernes d’eau et de mazout, les installations de ventilation et de filtrage de l’air, l’usine électrique.

L’équipage comptait 7 officiers et 160 hommes le 2 septembre 1939. Le commandant d’ouvrage était le capitaine Gambotti.

Les casemates d’intervalle (CORF)

Ce sont des blocs de combats autonomes comparables aux blocs des ouvrages. Elles sont implantées tous les 1 200 m environ, soit la portée utile des mitrailleuses. Les casemates des Nouveaux Fronts sont plus lourdes et plus élaborées que celles de la première série, elles ont des lignes plus fuyantes et un armement plus étoffé par l’adjonction de cloches cuirassées pour armes mixtes, de cloches GFM (Guetteur, Fusil Mitrailleur).

Ces casemates comportent deux étages : un étage de combat avec chambres de tir et munitions, et un étage inférieur avec chambres de repos, usine électrique, réservoirs à eau et à mazout, puits, sanitaires, ventilateurs et réserves de nourriture. Il n’y a pas de cuisine et les repas, qui proviennent de l’extérieur, peuvent être réchauffés sur un réchaud à pétrole.

L’équipage d’une casemate comptait une trentaine d’hommes sous les ordres d’un lieutenant ou d’un adjudant-chef.

On compte 5 casemates dans le sous-secteur : celle de Wittring, celle du Grand Bois et celles d’Achen Nord-Ouest, d’Achen Nord et d’Achen Nord-Est.

Jean Freyermuth, de Kalhausen, était affecté, au sein du 133° RIF, à la 1ère compagnie d’Equipage des casemates en 1939.

Pour découvrir son vécu : Lien vers le dossier Jean Freyermuth

Les blockhaus STG

Dès 1936, après la dissolution de la CORF, le Service Technique du Génie édite différents plans de blockhaus pour éviter une trop grande disparité des constructions. Ces plans s’adressent aux commandements locaux qui ont la charge d’améliorer les fortifications dans la profondeur.

Ainsi apparaît le blockhaus STG léger modèle 1936 pour canon antichar ou pour mitrailleuse, construit par la MOM.

La STG édite encore le 21 Septembre 1939 une "Note relative aux types d'ouvrages bétonnés de fortification de campagne" dont le but est de proposer un ensemble de blockhaus légers et standardisés pouvant être construits par les troupes d'intervalle non spécialistes pour renforcer une

position défensive. Cette note est accompagnée d'un Album de plan-types nommé Album n°1.

Dans cet album figurent le blockhaus STG pour canon antichar de type 2 et le blockhaus STG pour mitrailleuse de type 1 et de type 1 bis (ils ne diffèrent que par le degré de protection).

Le blockhaus STG est un blockhaus simple, à une ou deux chambres de tir, il a la plupart du temps la forme d’un gros cube d’environ 5 m d’arête. L’épaisseur des murs et de la dalle de ciel est de 1 m, ce qui était suffisant pour résister aux coups de canon de 150 mm en service dans l’armée allemande. Par mesure d’économie, le mur arrière est moins épais que les autres. Le créneau de tir, surmonté d’une visière, est du côté de l’ennemi.

A gauche ou à droite du créneau, la façade montre parfois un orillon ou oreillette destiné à protéger en partie le tireur. (7)

Casemate de Dambach

(7). L’orillon est une saillie arrondie à l’angle d’un blockhaus. Son nom vient de sa forme arrondie qui le fait ressembler à une oreille.

A ce créneau principal peut se rajouter un ou plusieurs créneaux secondaires pour FM destinés à la défense rapprochée ou au contrôle d’autres secteurs situés dans la zone du blockhaus.

La porte d’entrée se trouve dans un mur latéral ou à l’arrière, dans le prolongement du boyau d’accès. En arrière de la porte, des rainures pratiquées dans le béton permettent la mise en place de plaques de béton pour bloquer le couloir d’entrée. Le rocaillage ne laisse voir que le créneau de tir et dissimule le boyau d’accès. Parfois la dalle de ciel présente une cheminée pour pouvoir passer un périscope. L’engin est engagé ou retiré de la gaine par l’observateur.

L’armement se compose d’une mitrailleuse ou d’un canon antichar. La mitrailleuse est posée sur une table-support en béton, elle est introduite démontée, mais l’introduction du canon antichar nécessite une porte plus large située à l’opposé du créneau, au fond du blockhaus. On ferme cette ouverture également au moyen de plaques de bétons introduites dans des rainures latérales sur les piédroits. Ce canon anti-char sur roues modèle 1937 ne sera jamais livré et la large porte ne sera pas utilisée.

Canon anti-char 25 SA 37 des Ateliers de Puteaux

Les lampes de fabrication Butin ont une forme triangulaire,

avec 2 faces vitrées et la face arrière en cuivre.

(Photo : wikimaginot)

Volet coulissant, tablette de support de la mitrailleuse

et à droite volet basculant du créneau FM.

(Photo : Hommes et ouvrages de la Ligne Maginot.

Jean Yves Mary et Alain Hohnadel).

Canon antichar.

(Wikimaginot.fr)

Mitrailleuse sur sa tablette

(www.alsace.maginot.com)

FM monté sur rotule (créneau de type B).

Ce dispositif livré tardivement n’équipera que les ouvrages de Nouveaux Fronts.

A gauche une goulotte lance-grenades.

(maginot.free.fr)

Le blockhaus n’est occupé qu’en cas d’alerte (6 hommes et un sous-officier).

La dalle est recouverte en principe par une couche de terre de 20 cm d’épaisseur destinée à l’engazonnement et au camouflage. Les murs exposés aux coups sont protégés par un remblai de pierres et de terre d’une épaisseur minimale de 4 m (le rocaillage).

Les blockhaus STG de dernière génération, construits à la hâte, après la mobilisation, (types 1, 1 bis et 2) ne disposent que d’un créneau unique. La mitrailleuse est posée sur des madriers en bois, entre deux massifs bétonnés. L’épaisseur du béton a été réduite tant pour les murs que pour la dalle. L’aération est naturelle (pas de ventilateur).

Les caractéristiques communes de ces derniers blockhaus sont la simplicité et la rapidité de construction par du personnel non spécialiste, les faibles dimensions et le degré de protection minimal. Les embrasures sont rudimentaires, sans gradins et adaptées aux armes de campagne, par principe dépourvues de trémies et de cuirassements.

Les petits abris bétonnés ont aussi été édifiés dans l’urgence, souvent avec des moyens de fortune (rails de chemin de fer ou rondins servant de linteau…) L’épaisseur des murs et de la dalle ne dépasse pas 50 cm. Il n’y a aucun rocaillage protégeant le béton.

Les PC de quartier, formés de plusieurs alvéoles, sont constitués de rondins et de tôles cintrées (les tôles métro). Ils sont souvent enterrés à flanc de coteau de sorte que seule l’entrée est visible.

Tôles métro récupérées et servant actuellement d’abri dans un parc à bestiaux.

Des alvéoles en tôles métro servaient aussi de locaux techniques pour les unités de campagne, par exemple de forge ou de garage de réparations. Un tel site existait au bord de la route entre Kalhausen et Schmittviller, au lieu-dit "Krischetter Berg". (renseignement André Neu)

Les chambres de coupure

Un important réseau de câbles téléphoniques enterrés permettait de mettre en relation les postes de commandement, les observatoires et les organes de tir. Ce réseau était constitué de diverses nappes dont deux étaient parallèles au front (la rocade avant et la rocade arrière). Les rocades étaient reliées à des pénétrantes nord-sud, l’une d’elles allait de Diemeringen vers Wittring, en passant par Kalhausen. ( Voir en bas de page)

Aux intersections se trouvaient des chambres de coupure CORF. C’était des abris bétonnés, enterrés le plus souvent, dont certains renfermaient un central téléphonique servi par des téléphonistes. Dans ces abris se trouvaient des répartiteurs et des boîtes de raccordements (boîtes à bornes) prévues pour les troupes d’intervalle. On pouvait aussi y faire les réparations si des câbles étaient sectionnés suite à un bombardement.

L’accès se fait en puits, au moyen d'une échelle à barreaux métalliques fixés à l’un des murs. La trappe est fermée par une plaque de tôle qui protège des eaux pluviales. L’évacuation des eaux intérieures d’infiltration s’effectue grâce à un puisard. Une cheminée permet le dégagement des fumées des lampes. Le séjour des téléphonistes devait y être éprouvant, en l’absence de toute lumière naturelle et de toute installation d’aérage.

(Photo slideplayer.fr)

Les stands de tir

L’instruction des troupes de forteresse était primordiale, il fallait les former à l’utilisation spécifique des armes de la forteresse, c’est pourquoi l’on installa un stand de tir à proximité immédiate des casernements de sûreté.

Le stand de tir rattaché au casernement de sûreté d’Oermingen se trouve sur le ban de la commune de Kalhausen, au lieu-dit "Lohbusch".

Le stand de tir type forteresse comprend trois parties :

- La casemate d’exercice, formée de deux locaux mitoyens : à gauche, le pas de tir avec les créneaux pour les armes spécifiques à la forteresse, et à droite un pas de tir ouvert, avec tranchée de tir et deux créneaux ordinaires pour le tir aux armes de campagne en dotation dans les RIF (fusil, mitrailleuse et FM)

- La ligne des cibles, placée à 50 m du pas de tir avec derrière elle une butte réceptrice et un haut mur de 7 m

- Entre les deux, à 20 m du pas de tir, le mur paraballe ouvert, devant canaliser les tirs vers la butte réceptrice (hauteur 4.35 m, largeur 13 m, ouverture de 2,15 m x 11.5 m)

Les cuirassements des blockhaus

Les créneaux de tir des ouvrages se présentent en général sous la forme d’un entonnoir doté de redents ou gradins, en acier moulé ou en béton, complété à l’intérieur par un dispositif permettant la mise en place de l’arme. Ces trémies ne laissent apparaître que le canon de l’arme utilisée et protègent les tireurs. De plus, dans les casemates et les ouvrages, ce système doit être étanche pour maintenir la surpression à l’intérieur et éviter l’intrusion de gaz.

Trémie moulée à gradins.

(Photo : wikimaginot)

La plupart des créneaux des blockhaus construits tardivement sont restés sans leurs cuirassements jamais livrés, leur mise en production tardive n'ayant pas permis de satisfaire la demande.

En principe, pour les blockhaus, les créneaux des canons antichar sont obturés, à l’intérieur, par un grand volet en acier de 2 cm d’épaisseur qui coulisse sur un fer plat et peut suivre la pièce en mouvement. Seule dépasse la volée du canon.

(Photo : Hommes et ouvrages de la Ligne Maginot. Jean Yves Mary et Alain Hohnadel).

Plaque d’embrasure et affût.

(Photo : wikimaginot)

Dans les blockhaus STG modèle 1936, catégorie à laquelle appartiennent les blockhaus du sous-secteur, la mitrailleuse est posée sur une tablette-support placée directement derrière le créneau. La trémie mise en place est une trémie simple, appelée trémie Condé, fermée intérieurement par 2 petits volets coulissants blindés qui permettent d’obturer entièrement l’ouverture, mais ne protègent pas le tireur.

(Photo : wikimaginot)

Les créneaux de tir pour FM ne sont pas dotés de trémies en acier, mais présentent de simples gradins en béton. Ces créneaux sont renforcés en principe par une plaque frontale extérieure et une plaque d’embrasure intérieure.

La plaque frontale, d’une épaisseur d’un cm et demi environ, est percée d’un trou central hexagonal, alors que la plaque d’embrasure, qui est épaisse de 3 cm, est percée d’un trou carré. Les deux plaques sont assemblées au moyen de quatre tiges filetées. Un petit volet coulissant permet l’obturation partielle ou totale de l’ouverture.

(Photo : darkplaces.org)

Un support de type SB permet la mise en place du FM. Sous le créneau se trouve un tube incliné à 45° qui traverse le mur de part en part et dans lequel vient se loger le tuyau raccordé au collecteur de douilles du FM. Les douilles tombent dans un réceptacle bétonné de forme rectangulaire implanté extérieurement sous le créneau.

(Photo : wikimaginot)

Les portes d’entrée des blockhaus, contrairement à celles des casemates et des ouvrages CORF, ne sont pas blindées, ni étanches. Elles sont en tôle épaisse et même parfois manquantes. Des rainures existent pourtant quelquefois dans les piédroits pour pouvoir barricader l’entrée avec des plaques de béton.

Enfin, les blockhaus ne disposent pas de cloches de guet ou de tir, ni de fossé diamant. (8)

Fossé diamant

(Ouvrage du Kobenbusch).

(8). Le fossé diamant est un petit fossé ressemblant à un diamant taillé (avec des formes anguleuses) et qui se trouve en avant d’une casemate. Large d’un mètre et profond de 3 mètres, il est placé en avant d’un créneau et a pour but d’empêcher toute approche et d’éviter que des débris de maçonnerie ne viennent obstruer rapidement les embrasures.

L’armement des blockhaus

L’arme antichar

Les blockhaus STG modèle 1936 pour arme antichar ont été dotés de matériels anciens dont la Marine n’avait plus l’usage. Ce sont des canons "Hotchkiss", sans recul, montés sur affût crinoline, d’un calibre de 47 mm (modèle 1885).

(Photo : www.fortiffsere.fr)

Les restes de l’affût.

Blockhaus "Weidesheimer Berg" sur le ban d’Achen.

La trémie a été démontée.

Affût démonté

La Marine avait utilisé ces canons comme armes de pont, mais l’évolution des blindages avait rendu ces armes inefficaces. Elles furent donc cédées en 1933 au Ministère de la Guerre et installées provisoirement après 1935 dans certains blockhaus comme arme antichar, dans l’attente de la mise en service du canon antichar de campagne sur roues de 47 mm, modèle 1937, qui ne sera d’ailleurs jamais livré.

Caractéristiques :

- Calibre : 47 mm

- Longueur du tube: 1,88 m

- Portée maximale : 8 400 m

- Poids total en batterie : 770 kg

- Portée efficace en antichar sous incidence de 30° : 30mm percé à 1 000 m, 40 mm percé à 500 m

- Cadence de tir maximale : 15 coups/mn

L’embrasure de tir du blockhaus n’était protégée que par un simple volet blindé roulant, aucune trémie spécifique n’avait été prévue pour ce matériel dont on pensait l’utilisation provisoire.

Ces canons seront sabotés sur place lors du retrait des troupes d’intervalle en juin 1940. Ils n’auront eu d’ailleurs aucun projectile à tirer, puisqu’aucun blindé ne s’était présenté face à eux.

L’arme antipersonnel

La mitrailleuse

Les blockhaus STG et MOM sont équipés de la mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914, calibre 8 mm, en dotation dans l’infanterie française en 1940, alors que les fortifications CORF utilisent plutôt la mitrailleuse Reibel MAC 31. La mitrailleuse Hotchkiss s’utilise sur un trépied qui se place sur une tablette de tir en béton. Différents types de tablettes ont été observés, il n’y a pas de plan spécifique.

(Photo : www.mitrailleuse.fr)

Caractéristiques :

Longueur totale de l'arme : 1,32 m

Poids de l’arme seule : 25,3 kg - Montée sur affût : 47,5 kg

Canon : Longueur : 79,5 cm

Cadence de tir maximum : 450 à 600 coups/min

Cadence de tir pratique : 150/400 coups/min

Portée utile : 3500 m Portée maximale : 5 500 m

Les chargeurs comprennent des bandes rigides de 24 cartouches livrées dans des boîtes de 12 bandes (soit 288 cartouches) ou des bandes articulées de 251 cartouches livrées dans des boîtes d’une bande.

Les servants de la mitrailleuse sont le tireur, le chargeur et le pourvoyeur.

Le fusil-mitrailleur

Il s’agit du fusil-mitrailleur MAC (Manufacture d’Armes de Châtellerault) modèle 24-29, en dotation dans l’infanterie française en 1940.

Caractéristiques :

- Longueur totale: 1,070 m.

- Longueur du canon: 0,500 m

- Poids sans chargeur: 8,930 kg

- Munition : Cartouche de 7,5 mm type 1929 C

- Portée pratique: 600 m

- Portée maximale utile : 1200 m

- Portée maximale 3100 m avec la cartouche à balle ordinaire

- Alimentation: chargeur de 25 cartouches.

(Photo : armesfrancaises.free.fr)

La goulotte lance-grenades

Les blockhaus disposent rarement d’un tel équipement destiné à défendre le fossé diamant ou les abords immédiats.

Dans les blockhaus MOM, il s’agit d’un simple tube à 45°,

traversant le mur et muni d’un couvercle verrouillable.

(Photo : wikimaginot)

Goulotte lance-grenades dans les constructions CORF.

(Photo : martialb41.wordpress.com)

Organisation défensive au niveau du village (9 blockhaus et abris

dont 3 pour arme antichar et 2 observatoires).

(Carte wikimaginot)

Les blockhaus situés sur le ban de Kalhausen

Sur le ban de Kalhausen, on ne trouve pas de petit ouvrage, comme le Haut Poirier, ni de casemate, comme à Achen, pour la bonne raison que le village ne se trouve pas sur la Ligne Principale de Défense, mais en retrait.

Comme l’aile est de la zone inondable de la Sarre touche la partie ouest du Sous-Secteur de Kalhausen, nous trouverons entre Herbitzheim et Wittring, et plus précisément à Weidesheim, des blockhaus STG de défense de la zone inondée.

En retrait, et formant la profondeur de la position, on trouve aussi bien à Weidesheim qu’à Kalhausen des blockhaus STG défendant principalement l’axe de pénétration que représente la vallée du ruisseau d’Achen. Ces blockhaus se situent pour la presque totalité sur la rive droite du ruisseau. Seuls deux observatoires d’infanterie se trouvent au-delà du village, sur les hauteurs entre Kalhausen et Schmittviller.

Enfin, dans le village proprement-dit, on dénombre une entrée de cave fortifiée et deux petits abris bétonnés.

Le sous-secteur de Kalhausen compte 13 blockhaus pour canon antichar et 46 pour mitrailleuses et FM.

Sur le ban communal, on compte à Weidesheim 18 blockhaus, dont 1 pour canon antichar et au village, 9 blockhaus, dont 3 pour canon antichar.

Les blockhaus STG de défense de la zone inondée (Weidesheim)

Ils ont le plus souvent une face aveugle tournée vers le nord (vers le plan d’eau) et les créneaux orientés nord-est (vers l’aval) et sud-ouest (vers l’amont) permettent des tirs croisés, de telle sorte que les blockhaus se protègent mutuellement et empêchent tout franchissement du plan d’eau. La porte se trouve généralement au sud.

Blockhaus dénommé "Eichelfeld"

Blockhaus en forme de pentagone pour 2 FM. Passage de dalle pour périscope.

Support de ventilateur. Volet de fermeture extérieur pour périscope.

2 créneaux opposés, l’un vers le nord-est (vers la gare et le plan d’eau) et l’autre vers le sud-ouest (vers Herbitzheim).

Les armes prenaient en enfilade la voie ferrée pour éviter toute intrusion ennemie par cet accès.

La porte d’entrée, au sud-est.

Face arrière.

Passage de dalle pour périscope, support de ventilateur et trémie.

Créneau nord-est avec sa trémie moulée à gradins.

Couvercle du passage de dalle et fers dépassant du béton.

Blockhaus dénommé "Gare de Kalhausen 1"

Blockhaus simple pour armes d’infanterie construit sur un point haut du terrain, au lieu-dit "Sandkul" (Bennchen), à gauche de la Départementale 33 en direction de Herbitzheim.

Armement : 1 mitrailleuse et 1 FM.

Créneau mitrailleuse au nord-ouest, vers le plan d’eau et créneau FM, dans le prolongement de la porte, vers le nord-est (vers la gare).

Curieusement, la face sud-ouest ne présente pas de créneau de tir en direction de Herbitzheim, mais la porte d’entrée qui aurait pu se situer sur la face arrière. Le rocaillage a disparu.

Créneau mitrailleuse avec visière.

Créneau FM

Face intérieure de la trémie et tablette-support de mitrailleuse.

Vue vers le nord-est

Vue vers le sud-ouest, vers Herbitzheim.

L’intérieur présente quelques graffitis provenant de soldats du 26° RI de Nancy qui avaient effectué des manœuvres dans le secteur en 1938, et de l’équipage du blockhaus en 1939.

26 RI en grosses majuscules.

Inscriptions au crayon, peu lisibles :

tireur, chargeur, pourvoyeur…

Une date : 17.12.39

Blockhaus dénommé "Gare de Kalhausen 2"

Blockhaus pour 3 fusils mitrailleurs. Situé à proximité de la gare, près de l’ancien restaurant. 2 chambres de tir. Absence de rocaillage.

Passage de dalle pour périscope.

Créneaux de tir vers le nord-est (vers la gare), vers le sud-ouest (vers Herbitzheim) et à l’arrière, à côté de la porte d’entrée. Absence de cadre de porte.

Faces sud et est.

Face nord, vers la zone inondée.

Créneau est.

(Les fers sont apparents, le travail semble peu soigné.)

(Les fers sont apparents, le travail semble peu soigné.)

Créneau sud, à côté de la porte d’entrée.

Créneau ouest.

Porte d’entrée (vue intérieure)

Communication entre les 2 chambres de tir.

Passage de dalle pour le périscope.

Trémie et orifice de passage de mur pour l’évacuation des douilles.

Aspect intérieur d’un mur.

Blockhaus dénommé "Weidesheim 1"

Blockhaus situé dans un champ, sur un point haut du terrain.

Deux chambres de tir, pour deux mitrailleuses.

Créneaux au nord-ouest et nord-est, vers le plan d’eau.

Un mirador de chasse a pris place sur la dalle, les créneaux et l’accès sont encombrés de pierres.

Créneau nord-est.

Créneau nord-ouest.

Mur de protection de l’entrée.

Vues intérieures.

Vue vers le nord-est.

Vue vers le nord-ouest.

Blockhaus dénommé "Weidesheim 2 "

Blockhaus situé à l’entrée de Weidesheim et dominant le plan d’eau. La porte d’entrée n’est pas accessible et les alentours ainsi que la dalle du blockhaus servent de dépôt de matériaux. La porte n’est pas visible.

Deux créneaux de tir, l’un vers l’ancien passage à niveau (nord-est), l’autre vers la gare (nord-ouest).

Créneau nord-ouest presque entièrement comblé de terre.

Créneau nord-est.

Trémie moulée et son volet de fermeture.

Blockhaus dénommé "Passage à niveau "

Blockhaus situé en face de l’ancienne maison de garde-barrière du passage à niveau (désormais supprimé) de la portion désaffectée de la Départementale 33 en direction de Wittring.

Deux créneaux de tir (nord-est et nord-ouest). La porte d’entrée, côté sud, est comblée de terre.

Créneau nord-est.

Créneau nord-ouest.

Les blockhaus de profondeur de la position

Blockhaus construits sur le versant droit de la vallée du ruisseau d’Achen

Blockhaus dénommé "Weidesheim 3"

Blockhaus simple pour une mitrailleuse et un fusil-mitrailleur, situé à l’arrière de la ferme Nussbaumer, dans un parc.

Deux créneaux, FM vers le nord-ouest (vers Weidesheim) et mitrailleuse vers le nord (vers la zone inondée).

Créneau mitrailleuse, avec la fosse de réception des douilles.

Façade nord-est.

Actuellement, le blockhaus sert de dépôt de matériaux divers (pierres, branches d’arbres, ferraille).

Face nord-ouest, avec la porte d’entrée et le créneau FM.

Tablette support de mitrailleuse.

Vue intérieure du créneau FM.

Vue vers Weidesheim (nord-ouest).

Vue vers la zone inondée (nord).

Les bâtiments n’existaient pas à l’époque.

Blockhaus dénommé "Weidesheim 4"

Blockhaus situé dans l’enceinte du cimetière de Weidesheim.

Blockhaus complètement envahi par du lierre et construit au moyen de moellons et de béton (une exception).

Un seul créneau de tir, orienté au nord, vraisemblablement pour un FM, et prenant en enfilade la route d’accès.

Détail de la maçonnerie.

Blockhaus dénommé "Weidesheim 5"

Blockhaus situé au bout de l’esplanade du château, dans le prolongement du mur de l’esplanade. L’accès situé à l’arrière est comblé.

Un seul créneau de tir vers l'ouest (vers la vallée).

Blockhaus dénommé "Weidesheim 6"

Blockhaus situé dans le prolongement du précédent, entièrement détruit par les Américains en 1945.

Selon Etienne Zins, habitant Weidesheim à l’époque, les GIs l’ont bourré d’explosifs et l’ont fait sauter par dépit.

Les vestiges du blockhaus : blocs de béton et fers tordus…

Lien vers le dossier d’Etienne Zins.

"Souvenirs de guerre à Weidesheim"

Blockhaus dénommé "Grosswald 1"

Blockhaus simple à un seul créneau, pour FM, situé à une vingtaine de mètres de la lisière de la forêt, vers le bas.

Le créneau est orienté au nord-ouest, vers Weidesheim. Des tranchées partent vers le haut de la pente (vers le blockhaus Grosswald 2) et vers le bas, vers Wittring.

Le créneau est abimé et la trémie a subi

un coup direct. Peut-être les Américains.

Au sud, la porte d’entrée.

Absence de tout dispositif de fermeture.

Blockhaus dénommé "Grosswald 2"

Blockhaus situé à la lisière ouest du Grand Bois, vers le haut du versant descendant vers la vallée de la Sarre. Blockhaus pour canon anti-char et FM.

Deux créneaux de tir, le créneau canon vers le nord-ouest (vers Weidesheim) et l’autre vers le nord (vers le passage à niveau).

Des vestiges de tranchées sont visibles autour du blockhaus et à la lisière de la forêt.

Créneau canon (obturé par des planches).

Intérieur du créneau canon.

Créneau FM.

Trémie du créneau FM.

Porte arrière prévue pour le canon anti-char.

Tranchée suivant la lisière de la forêt.

Vue vers Weidesheim (nord-ouest)

Vue vers la zone inondée (nord).

Blockhaus dénommé "Grosswald 3"

Blockhaus simple pour armes d’infanterie, situé actuellement dans une petite forêt. Les champs de tir et les abords étaient entièrement dégagés à l’origine.

Deux créneaux de tir (nord-est et nord-ouest), peut-être pour une mitrailleuse et un FM. Mais la tablette-support de mitrailleuse est absente.

Créneau nord-ouest.

Seule la face nord est rocaillée en partie.

La fermeture de la porte d’entrée semble rudimentaire.

Absence de rainures dans les piédroits pour pouvoir

empiler des plaques de béton et absence de cadre de porte.

Créneau nord-est (pour mitrailleuse ?).

Trémie et passage de mur pour l’évacuation des douilles.

Niche intérieure du créneau FM. Absence de volet de fermeture.

A proximité se trouve un bassin rectangulaire en béton, dont l’usage n’a pas été déterminé.

Blockhaus dénommé "Grosswald 4"

Blockhaus simple pour mitrailleuse et FM.

Deux créneaux de tir (nord-est et nord-ouest).

Créneau mitrailleuse nord-ouest.

Créneau FM nord-est.

Tablette-support de mitrailleuse.

A gauche, passage de mur pour l’évacuation des douilles.

Niche pour la lampe d’éclairage.

A proximité, piquet du réseau de barbelés.

Blockhaus dénommé "Grosswald 5"

Blockhaus situé à droite de la portion de nouvelle route, avant l’annexe du Grand Bois.

Un seul créneau nord-ouest pour mitrailleuse, prenant en enfilade la voie ferrée.

Créneau nord-ouest, vers la gare.

Face arrière, sud-est, vers Wittring.

Blockhaus dénommé "Grosswald 6"

Blockhaus simple pour une mitrailleuse ou un FM, le seul créneau est dirigé vers le nord-est, vers la route qui arrive du barrage de Wittring.

Cet ouvrage agit en complément de l’ouvrage "Grosswald 7" pour défendre l’axe de pénétration que constitue la route départementale.

Il n’y a pas de tablette support pour mitrailleuse, mais un évidement sous le créneau, en forme de trapèze, peut-être pour réceptionner les deux pieds avant du support de l’arme.

Ouvrage bien intégré au paysage, adossé à un versant du terrain. Seule, la façade du créneau est visible.

Porte d’entrée au sud.

Les glissières des volets coulissants et l’évidement sous le créneau.

La porte blindée est fermée par deux verrous.

L’évidement permet le tir au FM.

Au sud, à proximité immédiate, se trouve un petit local enterré, construit en briques et doté d’une porte. Il servait de local annexe au blockhaus.

Blockhaus dénommé "Grosswald 7"

Blockhaus simple pour canon anti-char et FM, construit à la lisière nord-est du Grand Bois, en direction de Wittring.

Le créneau canon prend en enfilade le chemin d’accès à la première casemate CORF de la LPD, celle de Wittring.

Toutes les ouvertures ont été grillagées.

Créneau canon antichar (nord-est).

Créneau FM (sud).

Portes d’entrée (canon et hommes)

Blockhaus dénommé "Grosswald 8 "

Impossible à localiser pour le moment. A mon avis, il ne peut être à l’endroit que mentionne le site wikimaginot, il serait trop près du blockhaus précédent.

Blockhaus de profondeur de la position, bâtis sur la rive gauche du ruisseau d’Achen.

Les créneaux de ces blockhaus permettaient également le tir croisé et se protégeaient mutuellement. Ils interdisaient l’entrée de la vallée et l’accès au village de Kalhausen.

dénommé "Gare de Kalhausen 3"

Blockhaus simple pour 2 mitrailleuses, érigé près du ruisseau d’Achen, dans un parc à bestiaux.

Premier blockhaus défendant l’entrée de la vallée du ruisseau d’Achen.

Les mitrailleuses prennent en enfilade la vallée, l’une vers l’aval et l’autre vers l’amont.

Au pied des créneaux se trouvent de petites fosses rectangulaires bétonnées, destinées à recevoir les douilles, lors des tirs.

Face sud avec porte d’entrée.

Face nord-est (côté ruisseau) et son rocaillage.

Créneau nord-ouest et sa trémie.

Créneau nord-est avec la petite fosse.

Porte d’entrée côté sud.

Créneau nord-ouest (amont) avec la tablette-support de mitrailleuse.

Blockhaus simple, qui a été entièrement recouvert de terre lors du déversement de remblai dans le parc longeant la route départementale.

Il comporte 2 créneaux de tir (nord-est et sud-ouest). L’entrée se trouve au sud-est.

L’absence de tablette-support à l’intérieur indique que l’armement était composé de FM (communications de Henri Fabing).

Blockhaus dénommé "Welschmuehle 2"

Blockhaus simple pour mitrailleuse et FM, construit à côté de l’ancien moulin appelé "Welschmühle", au bord du ruisseau d’Achen, en contrebas de la route.

Créneau mitrailleuse au nord-est (vers Achen) et créneau FM à l’opposé, vers la gare (nord-ouest). Façade aveugle vers le ruisseau (nord). Porte probablement au sud.

Des fers dépassent de la dalle, il n’y a pas eu de rocaillage ni de couverture de terre.

L’intérieur n’est pas accessible, la porte étant obstruée.

Face nord-est avec créneau mitrailleuse et le ruisseau à droite.

Créneau FM.

Face arrière, la porte est obstruée.

Blockhaus dénommé "Welschmuehle 1"

Blockhaus simple pour canon anti-char, construit en hauteur, au-delà de la route départementale. Destiné à interdire la route venant de la gare.

Un seul créneau de tir asymétrique, sans trémie, orienté nord-ouest. La porte du canon antichar est à l’opposé (sud-est), la porte du personnel est à l’arrière (sud).

L’extérieur du blockhaus est de plus en plus envahi par la végétation et de nombreux objets, l’intérieur est tagué.

Créneau canon, vers la gare.

La porte prévue pour le canon a été murée.

La même porte il y a quelques années et l’entrée hommes.

(Photo wikimaginot).

L’entrée hommes actuellement...

...et il y a quelques années.

(Photo wikimaginot).

Créneau asymétrique.

(Photo wikimaginot).

Blockhaus dénommé "Schweizerfeld 2"

Blockhaus simple flanquant à droite pour canon anti-char et FM.

Construit au bout de la rue des jardins, dans la descente appelée "Rùtsch" et destiné à prendre en enfilade la route venant d’Achen en contrebas.

Deux créneaux au nord-est, l’un pour canon antichar et l’autre pour FM. Les deux portes sont au sud

Le blockhaus a servi pendant de nombreuses années de cave garde-manger et de cave à vin. Les ouvertures de tir ont été murées, les portes fermées, un escalier d’accès aménagé et même l’électricité installée. Plus tard, il a été entièrement recouvert de terre, puis de nouveau à moitié découvert. Les créneaux ne sont pas visibles de l’extérieur et l’ouvrage a été "habillé" de végétation, surtout du côté de la route. Bel exemple d’utilisation et de mise en valeur.

Vue de la route.

La porte canon fermée par du plexiglas et la porte hommes.

Créneau canon avec son casier à bouteilles.

Créneau FM muré.

Blockhaus dénommé "Klagenbronn"

Blockhaus simple pour canon anti-char, construit vers le haut de la petite vallée du Klagenbronn, perpendiculaire à la vallée du ruisseau d’Achen.

Blockhaus bien ancré dans le paysage, enterré à flanc de versant, du côté ouest.

Créneau au nord, destiné à interdire le passage par la vallée du ruisseau d’Achen.

L’intérieur du blockhaus a été tagué il y a quelques années et se trouve encombré de détritus.

Le canon de marine, dépourvu de sa culasse, se trouvait encore dans le blockhaus vers 1947-1948. L’abri servait alors pour les jeux des enfants de Kalhausen qui gardaient les vaches en automne dans le secteur. (renseignement André Neu)

Vue générale.

Le blockhaus est envahi par la végétation.

Unique créneau de tir en façade nord. La trémie a été démontée.

Porte d’entrée.

Une porte en contreplaqué a été fixée par les anciens « squatters ».

Créneau canon.

Ouverture arrière bloquée par des éboulis.

Rainure apparente pour fermer l’ouverture au moyen de plaques de béton.

Couloir de la porte latérale côté nord-est.

Rainure apparente pour bloquer l’ouverture

Support mural de ventilateur et gaine d’extraction.

Entrée d’air en façade.

Passage de dalle pour évacuer la fumée des tirs.

Plaque de fixation du support du canon de marine et plaque d’emplacement du tireur.

Les observatoires bétonnés

L'observatoire ne comporte qu'un seul local équipé d'un créneau d'observation directe adapté à la jumelle binoculaire standard. L'équipement intègre une table pour reporter les observations et un poste téléphonique. L’observatoire est en principe établi sur un point culminant du relief.

Observatoire dénommé "Krischetterberg"

Observatoire d’infanterie à un seul créneau à vision directe, orienté au nord. Erigé sur la côte 313, dans un parc à bestiaux, au lieu-dit "in der Wies".

L’entrée se faisait à l’arrière, par un boyau aujourd’hui disparu.

Les deux murs latéraux se poursuivent à l’arrière sur une soixantaine de cm et forment avec une petite dalle un espace en terrasse, susceptible de former une plate-forme de tir pour armes individuelles.

Le couloir d’entrée de l’observatoire est en chicane, pour permettre une meilleure défense. Des rainures dans les piédroits de l’entrée permettaient de bloquer l’accès par des plaques de béton.

Vue d’ensemble.

Vue latérale, côté ouest.

Vue frontale, créneau d’observation à gradins.

Terrasse arrière avec prolongement des murs latéraux.

L’entrée est bouchée.

Bouche d’aération arrière.

Les trous de fixation de la table sont visibles.

Pendant la mauvaise saison, l’intérieur est rempli d’eau.

La dalle a été "habillée" par des lambris.

Vue sur le Grand Bois et à droite sur l’emplacement du Haut Poirier.

Observatoire dénommé "Côte 321"

Observatoire d’infanterie à un seul créneau à vision directe, rattaché au PC du 133° RIF.

Abri bétonné plus petit que le précédent, construit avec beaucoup moins de soin et avec des moyens moins "orthodoxes". L’entrée n’est plus visible actuellement.

Côté nord-est.

Le poutrage de la dalle de ciel est formé de rails

de chemin de fer qui dépassent du béton.

Créneau d’observation sans redents.

Le linteau est aussi un rail de chemin de fer.

Les observatoires du Grand Bois

Les emplacements de ces observatoires n’ont pas pu être déterminés. Il y a des vestiges de tranchées et de réseaux de barbelés, à quelques mètres en arrière de la lisière de la forêt.

Observatoire dénommé "Grand Bois est"

Observatoire d’artillerie situé dans le Grand Bois, sur la côte 314.

Observatoire dénommé "Grand Bois nord"

Observatoire d’artillerie situé en haut du pré appelé "Hundert Acker", à la lisière du Grand Bois. Il était placé au sommet d’un pylône et raccordé à la chambre de coupure X 54.

Vestiges de tranchées et de barbelés.

Vue sur Wittring.

Observatoire dénommé "Grand Bois sud-ouest"

Observatoire d’artillerie érigé à la lisière du Grand Bois, en direction de Kalhausen et rattaché par la chambre de coupure X 54 à la LPD.

Des traces de tranchées sont visibles.

Les observatoires de la forêt du moulin (Muhlenwald)

Les lisières sud et ouest de cette petite forêt, en forme d’arc de cercle, dominent la vallée de l’Eichel et celle de la Sarre, où est installée la zone inondée par le barrage de Wittring. Quatre observatoires d’infanterie, reliés entre eux par un boyau, sont installés à l’orée de la forêt.

Il s’agit de cuves bétonnées d’un diamètre de 120 cm d’où partent deux boyaux en forme de V, longs environ d’une vingtaine de mètres et aboutissant probablement chacun à une alvéole creusée dans le sol et formée de tôles métro. Une cloche de guet ou une guérite blindée devait couronner les cuves. Des emplacements de mitrailleuses sont visibles dans les alentours et les observatoires étaient reliés entre eux par un boyau.

Observatoire.

Ligne Maginot Aquatique. (Barst)

Emplacement de mitrailleuse et boyau de jonction entre les observatoires

Observatoire n°1

L’observatoire se situe au niveau de l’ancien restaurant de la gare. La cuve n’est plus visible.

Deux boyaux.

Vue sur le quartier de la gare.

Observatoire n°2

L’observatoire se situe à droite du chemin d’accès à la forêt, au niveau des bâtiments MTI. La cuve est visible en partie.

La cuve et deux boyaux d’accès.

Vue sur les coteaux de la rive gauche de la Sarre.

Observatoire n°3

L’observatoire se situe à l’angle formé par la lisière.

La cuve est bien dégagée et la partie supérieure de l’entrée de la cuve est bien visible.

L’entrée de la cuve.

Les deux boyaux convergent vers la cuve.

Vue sur Oermingen.

Vue sur la forêt domaniale de Herbitzheim (le Schlosswald).

Observatoire n°4

Il se situe à gauche du chemin d’accès à la forêt, à partir de Kalhausen, au niveau de l’étang Behr. La cuve est visible.

La cuve.

Les deux boyaux d’accès.

Vue sur la vallée de l’Eichel et le village d’Oermingen.

Les abris bétonnés au niveau du village

Abri dénommé "Krischetterberg 1"

Petit abri pour deux FM, détruit lors de la construction du lotissement "Beau Pré". Situé en dehors du village, il devait prendre en enfilade la rue vers Schmittviller.

(Photo wikimaginot).

Abri dénommé "In der Wies"

Petit abri pour FM, situé en contrebas de l’observatoire appelé "Krischetterberg" et destiné à protéger ce dernier.

Il comporte trois créneaux rudimentaires : un en direction du nord et deux en direction de l'est. Il a aussi été construit à la hâte, avec les moyens du bord.

Le créneau central de la façade (nord).

Les deux créneaux du côté est.

Le mur latéral ouest.

Détail du mur latéral ouest.

On doute de la solidité de la construction.

Vue de la chambre de tir qui semble assez basse.

Créneaux et banquette de tir, probablement pour des FM.

Abri dénommé "Schweizerfeld 1"

Il s’agit d’un petit abri de tir de forme hexagonale irrégulière, muni de 4 créneaux de tir pour FM. La porte d’entrée située sur la face arrière n’est plus dégagée. Il est situé dans l’angle formé par la rue de la gare et la rue des jardins, à l’arrière des maisons et permettait de défendre l’entrée du village,

en venant de la gare.

Côté arrière.

L’entrée se devine au niveau du poteau métallique central.

Abri dénommé "Village"

Il ne s’agit pas d’un abri bétonné, comme on les imagine couramment, mais simplement d’un mur en béton armé protégeant l’entrée de la cave de l’ancienne maison Henri Bour. Un créneau de tir permettait de prendre en enfilade la rue de la gare.

Le mur et la maison Bour ont été démolis en 1977, lors de l’élargissement de la route.

Une vue de ce mur avec le créneau de tir.

Vue générale.

Les chambres de coupure

Chambre de coupure dénommée "X 53"

Située au lieu-dit "Schweizerfeld", à la sortie du village au bout de l’actuelle rue des roses, elle englobe au sol une surface de 2a 78.

Les lignes téléphoniques venaient de l’arrière (Dehlingen, Oermingen) et se dirigeaient vers l’avant (casemates de Wittring et du Grand Bois). Un raccordement était prévu pour le PC du 133° RIF installé au presbytère de Kalhausen.

La chambre de coupure a été cédée par les Domaines à un particulier en 1976. Elle se trouve sous le monticule précédant sa maison d’habitation. Après la guerre, elle a servi de dépotoir pour certains habitants, de sorte que le puits d’accès était entièrement encombré de déchets.

Actuellement, tous les barreaux de l’échelle d’origine sont tombés à cause de la rouille et l’intérieur de la chambre de coupure est envahi par de l’eau.

(Photo wikimaginot)

L’entrée comme elle devait être à l’origine : trappe d’accès et échelle.

(Photo wikimaginot)

La chambre de coupure se trouve sous le talus aménagé.

Entrée de la chambre de coupure.

Couloir avec les entrées des deux locaux intérieurs.

Les portes métalliques ont disparu.

Local des téléphonistes avec les emplacements du répartiteur et du boîtier de connexion.

Chambre des téléphonistes.

Chambre de coupure dénommée "X 52"

Elle se situe sur la D 83c qui relie Kalhausen à Oermingen, au lieu-dit "Engenberg". Son emprise au sol est de 2a 21. Elle permettait le raccordement des lignes vers le camp d’Oermingen, vers Keskastel et la trouée de la Sarre, ainsi que vers Dehlingen et la LPD en passant par la chambre X 53.

L’entrée est obstruée par des déchets. L’échelle est bien visible.

Au sortir de la guerre, les deux chambres de coupures ont été "dévalisées" par les enfants du village, qui au moyen de haches, ont coupé et extrait les câbles téléphoniques et récupéré le plomb, dans le but de le faire fondre pour fabriquer des figurines. (renseignement André Neu)

Les casernements

Casernement léger de la gare

Son emprise au sol est de 6a 81. Egalement cédé en 1976 à un particulier qui y a planté des arbres.

Il n’était constitué que d’un seul bâtiment édifié au moyen de plaques de béton et renfermant une cuisine qui préparait les repas pour les troupes stationnées dans le voisinage (communication faite par André Neu).

Tout l’emplacement est boisé.

Les vestiges du mur d’enceinte parallèle à la route.

L’entrée.

Les restes de la fosse septique.

Le stand de tir

Le stand de tir attaché au casernement de sûreté d’Oermingen se trouve à la limite sud du ban de Kalhausen, au lieu-dit "Lohbusch". Il est actuellement situé dans un parc à bestiaux.

(Photo Wikimaginot)

Vue générale.

Le mur paraballe et à l’arrière la butte réceptrice des tirs avec son mur.

La protection de mur a été démontée : il s’agissait d’un "sandwich" reposant

sur les fers visibles et formé d’un entassement de madriers entourant une épaisseur de 30 cm de cailloux.

Le pas de tir fermé pour les armes de forteresse.

On distingue deux créneaux pour un jumelage de mitrailleuses,

une mitrailleuse lourde ou un canon antichar et entre les deux un créneau pour un FM de cloche.

Les trémies ont été démontées.

A noter les petites ouvertures basses pour l’évacuation des douilles

et la poutrelle IPN de 300 mm soutenant à l’origine les birails portant les canons antichar.

Complètement à droite l’emplacement d’une goulotte lance-grenade.

Le pas de tir ouvert pour les armes de campagne

(FM, mitrailleuse et canon antichar)

Un abri en tôles métro se trouve à proximité du stand de tir, il est constitué de 3 alvéoles disposant chacune d’une entrée. Il n’y a que la dalle de ciel qui est visible au ras du sol.

Les Postes de Commandement

Muehlenwald

Pratiquement au centre de cette petite forêt se trouvait le PC de sous-quartier de la 1° Compagnie de Mitrailleurs aux ordres du capitaine Jennepin.

Il était constitué de plusieurs abris en tôle métro, reliés entre eux par des boyaux.

Piquet du réseau de barbelés.

Les autres PC de quartier (PC de bataillon) sont implantés dans le Grand Bois (2° bataillon) et à Achen (3° bataillon). Le PC du 1er bataillon était peut-être situé à la ferme du Schlosswald, sur le ban de Herbitzheim.

Village de Kalhausen

Le lieutenant-colonel Bertrand, commandant du 133° RIF, a installé son PC au presbytère de Kalhausen. C’est une grande bâtisse à allure de maison de maître, certainement la plus confortable du village pour l’époque.

Les opérations de 1939-1940

Les ouvrages et casemates de la ligne Maginot sont occupés en priorité, fin août 39, par des éléments des troupes de forteresse (les RIF), pour permettre une mobilisation sans problèmes des autres régiments de l’armée.

La mobilisation générale de septembre 39 permet l’installation complète des RIF sur la LPD et l’occupation des intervalles par les RIF et les autres régiments de campagne. Il ne se passe pas grand-chose, pendant la période de la "Drôle de guerre", si ce n’est quelques escarmouches sur la frontière et quelques échanges de coups d’artillerie. L’offensive de la Sarre (12 septembre-24 octobre 39) sera une opération inutile.

Pendant cette guerre d’attente de 9 mois, les armées françaises et allemandes vont en profiter pour parfaire leur entraînement. Du côté français, les troupes vont bâtir de milliers de petits blockhaus STG et des abris, poser des réseaux de fil de fer barbelé et des rails antichar dans les zones mal couvertes, comme la trouée de la Sarre. La profondeur de la position sera renforcée et l’installation de la troupe réalisée sur le terrain.

Lorsque l’attaque allemande sera déclenchée le 10 mai 40, la surprise ne sera pas au rendez-vous. La ligne Maginot a parfaitement rempli son rôle, elle a permis la mobilisation générale dans le calme et la sécurité et elle a empêché une attaque allemande frontale, obligeant les Allemands à passer par la Belgique et permettant ainsi aux armées alliées de se porter au secours de la Belgique.

Mais les blindés allemands franchissent la Meuse entre le 13 et le 15 mai, sur une ligne Sedan-Dinant tenue par des troupes peu aguerries et mal équipées, protégées par des fortifications légères. Le front d’Alsace et de Lorraine est relativement calme, les Allemands lancent en priorité leur offensive en direction de la Mer du Nord pour couper toute retraite aux armées alliées engagées en Belgique.

Devant la situation catastrophique dans le nord, les unités d’infanterie servant de couverture à la Ligne Maginot sont peu à peu déplacées vers l’ouest, laissant l’arrière de la fortification dégarnie. Le 2 ou 3 juin est donné l’ordre, dans le Secteur Défensif de la Sarre, de fermer les barrages et d’ouvrir les vannes des étangs-réservoirs, créant ainsi les inondations prévues.

Le 13 juin est donné l’ordre de repli des troupes de l’Est, incluant les unités de forteresse. Le Secteur Défensif de la Sarre est dissout et le groupement de marche Dagnan est créé dans le but du repli prévu de la position fortifiée.

Le 14 juin, une attaque allemande d’envergure se déroule contre la Ligne Maginot, entre Biding et Sarralbe, dans le Secteur Défensif de la Sarre, jugé plus vulnérable. Mais les défenseurs de la fortification résistent héroïquement toute la journée et la position n’est pas franchie par les Allemands. Le secteur du 133° RIF est bombardé, mais non attaqué.

L’attaque allemande continue le 15, tout comme le repli des troupes. Quelques éléments retardateurs restent en place. La percée allemande est rapide.

L’après-midi du 14 juin, est reçu au Haut Poirier un ordre prescrivant de garder la position pour protéger le repli des unités d’intervalle et de tenir coûte que coûte jusqu’à la limite des moyens. Mais un contrordre émanant du lieutenant-colonel Bertrand, chef de corps du 133° RIF, arrive dans la soirée : il faut saborder l’ouvrage et les casemates pour le 17 à 22 h et se replier sur l’axe Sarre-Union- Fénétrange. L’ordre de repli sera annulé plus tard.

Les troupes du Secteur Défensif de la Sarre et les unités d’intervalle, ainsi que les artilleurs décrochent dans la nuit du 14 au 15 juin et se dirigent vers le sud, pour se replier derrière le canal de la Marne au Rhin. Les équipages restent dans les ouvrages. Dans le Secteur Fortifié de la Sarre, il n’y a désormais plus de défense.

Les Allemands peuvent maintenant s’engouffrer par cette brèche ouverte dans la ligne de défense et l’attaquer sur l’arrière, justement là où sont les points faibles.

Dans le Sous-Secteur de Kalhausen, il ne reste plus que les équipages des casemates et des ouvrages, livrés à eux-mêmes et privés de soutien. Le Haut Poirier et ses 5 casemates sont devenus vulnérables : par mesure d’économie, aucun bloc n’a été doté d’armes d’artillerie et les canons du Simserhof sont trop loin pour un tir de couverture. L’ouvrage et les casemates sont bombardés le 16, sans dommages majeurs. Dès le 19 juin, les Allemands sont sur les hauteurs de Kalhausen et se préparent à attaquer le Haut Poirier et ses casemates.

L’attaque commence le 21 juin avec des pièces lourdes de 150 antibéton, de 105 de rupture et des pièces antichar de 88mm. Des obus fumigènes sont tirés pour permettre aux groupes d’assaut d’investir les blockhaus abandonnés et les tranchées, dans le but de s‘approcher au plus près de la ligne.

Le bloc 3 du Haut Poirier, dont la façade arrière se détache nettement dans le ciel au bout de la place d’armes, est la cible des canons allemands qui ne sont pas contrebattus. Les tirs ininterrompus perforent le béton et, vers le soir, un obus de 150 pénètre dans le bloc, faisant exploser le stock de munitions et tuant 3 soldats.

(Photo internet)

Devant la situation désespérée, les équipages du Haut Poirier et des 5 casemates décident de hisser le drapeau blanc dans la nuit. 13 officiers et 314 hommes partiront en captivité le lendemain matin… sans avoir sabordé les équipements et en livrant vivres et munitions intactes.

Leur sacrifice aurait de toute façon été inutile : à cette date, les Allemands avaient conquis la moitié du territoire national, les Armées de l’Est étaient encerclées dans les Vosges et le maréchal Pétain avait demandé un armistice.

Le groupement Dagnan se replie en combattant, d’abord sur le canal de la Marne au Rhin (16-18 juin), puis vers Saint-Dié (19-22 juin) où il dépose les armes. Les soldats partiront en captivité pour le restant de la guerre. Les Alsaciens et les Lorrains seront cependant rapidement libérés pour être intégrés au Reich et servir pour certains dans la Wehrmacht.

Ainsi finit la résistance héroïque du Secteur Défensif de la Sarre et du Sous-Secteur de Kalhausen. Les soldats n’ont pas démérité, mais la lutte était inégale. Si la défaite de la France fut amère, ce fut surtout la faute des politiques qui construisirent "à l’économie" les ouvrages des Nouveaux Fronts

et ne fortifièrent pas la frontière franco-belge, mais aussi celle des stratèges qui menèrent une guerre d’un autre âge.

Le devenir de la Ligne Maginot

Les ouvrages de la Ligne Maginot ne sortirent pas intacts de la guerre. En plus des dégâts occasionnés par l’attaque allemande de mai-juin 40, ils furent dépouillés de certains de leurs équipements non seulement par les vainqueurs, mais aussi, plus tard, par les ferrailleurs et les habitants des villages voisins.

L’armée entreprit de remettre en état certains grands ouvrages, mais devant les performances des armes modernes, la Ligne Maginot s’avéra inefficace.

Et de telles fortifications ne sont plus d’actualité à l’époque de l’arme nucléaire.

Aussi décida-t-on d’abandonner certains ouvrages et de les céder ou de les louer à des municipalités, à des associations ou à des particuliers.

A l’ère du tourisme militaire, tout près de nous, le Simserhof, le petit ouvrage de Rohrbach-lès-Bitche (Fort Casso) et le Bambesch ouvrent leurs portes pour des visites.

Le Simserhof. Entrée munitions.

Fort Casso. Entrée de l’ouvrage.

Le Bambesch (Bambiderstroff)

Tout récemment, l’AMEPA (Association pour la Mémoire et le Patrimoine d’Achen) et les Bergers de Pierres ont entrepris de nettoyer et de faire visiter la casemate nord d’Achen et le bloc 3 du Haut Poirier.

Achen. Casemate Nord.

Le fossé diamant a été comblé lors de la construction du lotissement.

L’Association d’Histoire de Herbitzheim a réhabilité le blockhaus nord de défense du barrage et le fait visiter, lors des Journées du Patrimoine.

L’Amicale de la casemate de Wittring a restauré l’ouvrage et le propose aussi à la visite.

Le blockhaus du barrage de Wittring se visite également à certaines périodes de l’année.

Les blockhaus de notre secteur, comme pratiquement tous les autres aussi, ont été depuis longtemps dépouillés de leurs portes blindées, de trémies et de leurs volets qui ont fait le bonheur des ferrailleurs. Certains ont été cédés aux propriétaires du fonds sur lequel ils sont édifiés. Très peu ont été valorisés. Ceux qui se trouvent sur une terre agricole ont été dépouillés de leur rocaillage pour gagner de la surface cultivable. Il est clair qu’ils gênent lors des travaux culturaux.

La grande majorité est abandonnée et inexorablement, lentement, les broussailles et arbustes prennent le dessus. Quelques-uns servent de dépotoir…Heureusement que quelques associations essaient de les mettre en valeur et de les faire visiter.

Simples verrues dans le paysage pour certains ou témoins de notre passé pour d’autres, ces "petits bétons" ne sont pas moins dignes d’intérêt que les autres ouvrages et une mise en valeur ou au moins une conservation s’imposerait.

Gérard Kuffler

Juillet 2019

Ouvrages et sites consultés :

Hommes et ouvrages de la Ligne Maginot par Jean Yves Mary et Alain Hohnadel

Edition Histoire & Collections Paris (Tomes 1, 2 et 3)

La ligne Maginot Aquatique. Paul Marque. Editions Pierron Sarreguemines

Faites sauter la Ligne Maginot. Roger Bruge. Editions Fayard 1973

On a livré la Ligne Maginot. Roger Bruge. Editions Fayard 1975

wikimaginot .eu

slideplayer.fr

Photos wikimaginot et photos personnelles