La vie de nos ancêtres

TABLE DES MATIÈRES

La naissance, "de Geburt"

Le baptême, "de Kìnndääf "

Les premiers apprentissages

La communion, "de Komjoon"

Le service militaire, "de Milidärdìenscht"

Le mariage, "de Hochzitt "

La vieillesse, " ’s Àlderdùmm"

Le décès, l’enterrement, "de Beèrdischung"

Depuis la naissance jusqu’à la mort, la vie tout entière de nos ancêtres était rythmée de la même manière, vouée au travail et organisée autour des pratiques religieuses.

Nos ancêtres avaient ce que l’on appelle la foi du charbonnier, cette foi des gens simples qui croient sans discuter tout ce que l’Eglise leur enseigne. Toute leur vie était déterminée par le souci d’obéir sans rechigner aux lois de l’Eglise et de gagner ainsi le Paradis.

Leur vie était ponctuée d’un certain nombre de jalons, de rites de passage qui étaient des fêtes ou des évènements marquant le passage d’une tranche de vie à une autre : la naissance et le baptême, l’adolescence, le service militaire, l’âge mur, le décès.

Naître, apprendre, travailler, aimer et mourir, voilà la vie de nos ancêtres, le tout sous les yeux du curé de la paroisse qui ne se gênait pas d’intervenir et de juger.

La naissance, "de Geburt"

La venue au monde d’un enfant se déroulait autrefois comme un drame. La femme enceinte savait qu’elle allait risquer sa vie et celle de son bébé. Elle connaissait de nombreuses mères du village qui avaient péri en couche ou qui avaient perdu leur nourrisson dans les premiers jours ou les premiers mois.

Dès que la femme se sentait "grosse", elle se gardait bien de regarder une personne ayant un tic, de peur que celui-ci ne se transmette à l’enfant, comme elle se gardait, si elle venait à apercevoir un lièvre, de mettre la main à la bouche, ce qui aurait valu un bec-de-lièvre à l’enfant qu’elle portait.

Pour conjurer le sort, pendant la grossesse, elle n’oubliait pas de porter des amulettes, d’invoquer la Vierge, saint Pancrace ou sainte Cunégonde et de faire un pèlerinage à la chapelle de l’Altkirch où elle trouverait réconfort auprès des saints auxiliaires, "de Noothèlfer" (Sainte Marguerite d’Antioche ou sainte Catherine d’Alexandrie).

Elle craignait aussi bien les cauchemars que les envies de fraises, de café ou de gibier à poil qui pouvaient expliquer les taches de vin, les grains de beauté bien pileux, les becs de lièvres et autres disgrâces physiques.

Il n’y a pas si longtemps encore, en 1974, lorsque mon épouse était enceinte et que nous bêchions un jardin avec sa mère et sa grand-mère, je me suis amusé à prendre une souris en main et à la jeter vers mon épouse. La réaction de la grand-mère fut brutale : "Avec tes bêtises, le futur enfant aura une tache de naissance " ! Le bébé vint heureusement au monde sans aucune tache.

La future mère s’abstenait de manger du persil, des choux ou des carottes qui étaient censés "faire passer le lait". Sainte Agathe, qui avait eu les seins tranchés, était d’un grand secours en la matière.

L’accouchement se faisait bien sûr à domicile, dans la belle chambre, là où d’autres femmes avaient déjà donné le jour auparavant. Et c’était une affaire de femmes, dont le futur papa était absolument exclu. Il devait patienter dans la cuisine, dans l’attente de l’heureux évènement et entrer si on l’invitait.

La présence des enfants et des jeunes filles qui n’avaient jamais enfanté était également proscrite.

Les femmes assistant à l’accouchement faisaient partie de la famille ou du proche voisinage : la mère, la belle-mère, les grands-mères, les voisines et les amies. Chaque naissance était l’affaire des femmes du village et non pas, comme aujourd’hui, une affaire privée, intime, solitaire et exclusivement familiale.

Chacune avait son rôle à jouer : entretenir le feu, chauffer de l’eau, préparer les linges, rassurer la parturiente, la maintenir, éponger la sueur de son front, lui prodiguer affection et encouragements. On calfeutrait la pièce pour que les mauvais esprits n’y entrent pas. Le travail du père était de chercher la sage-femme et de la conduire auprès de la future mère.

En janvier 1922, lors de la naissance de mon père, mon grand-père alla pendant la nuit, à pied, en pleine neige, de Hambach à Sarreguemines, pour chercher la sage-femme, ce qui fait quand-même quelques 7 km.

La sage-femme, de Héwòmm, était une femme à poigne et de sang-froid, qui pouvait avoir suivi une formation et qui avait été accréditée par le curé et plus tard par le conseil municipal.

En 1884, le poste de sage-femme est vacant à Kalhausen et on doit se déplacer à Achen ou à Oermingen pour en trouver une, sans jamais savoir si elle est disponible.

La direction du Cercle de Sarreguemines propose à la commune d’engager Marie Zipp, née à Schaffhausen le 18 février 1862 et qui vient d’obtenir son diplôme à Mayence. Elle recevrait par an, de la part de la commune, 200 marks et 12,5 quintaux de charbon, ainsi que 4 marks par naissance de la part des parents.

Un an après, le 10 octobre 1885, c’est Elisabeth Kratz qui est engagée comme sage-femme, avec des émoluments s’élevant à 160 marks par an, 4 marks par naissance et 12,5 quintaux de charbon pour le chauffage de sa chambre.

Née le 1er décembre 1863 à Etting, elle épousera, le 2 juin 1891, Victor Muller de Kalhausen. Le couple aura 12 enfants, dont, caprice du destin, seulement 2 atteindront l’âge adulte. Il s’installera dans la petite maison à côté de la boucherie. Elisabeth Kratz décède le 10 février 1926.

Elle est remplacée par Anne Dallem, née le 8 avril 1897 à Alsting-Zinzing et qui a épousé Jacques Simonin de Kalhausen, le 1er mai 1933. Elle est la dernière sage-femme ayant exercé au village.

Anne Simonin née Dallem.

Aux enfants, l’on racontait que la sage-femme allait chercher le nourrisson au fond d’un puits, appelé "Schlìckbrùnne" à Herbitzheim. Ce puits se trouvait à Kalhausen, dans la rue de la libération, au niveau de la maison Guy D’Andréa.

C’était en réalité un réservoir fermé où se déversait l’eau d’une source venant de la section "Hapreit". Cette eau alimentait ensuite la fontaine de la place du village, "de Dòrfbrùnne".

La sage-femme pouvait administrer le sacrement du baptême à un nourrisson en danger de mort, même au bébé dans le sein de sa mère, tout cela pour éviter l’inhumation hors de l’enceinte du cimetière des non-baptisés.

L’accouchement se faisait devant les femmes présentes, mais la future mère restait habillée, car la nudité n’existait pas à l’époque. Le bébé sortait des jupes de sa mère ou de sous les draps.

L’hygiène générale était très médiocre et on combattait les douleurs de l’accouchement par des pratiques plus religieuses et superstitieuses que médicales.

Juste après la naissance, les femmes présentes faisaient la toilette du bébé et le langeaient. On n’hésitait pas à le frictionner avec du vinaigre pour faciliter la mise en route cardiaque ou avec de l’eau additionnée d’eau-de-vie pour garantir une bonne circulation sanguine. Elles le présentaient ensuite à la mère qui faisait le signe de croix sur le front et la poitrine. Elles pouvaient encore préparer une bonne soupe réconfortante pour la mère et ranger un peu la pièce. Demain, elles seront de retour pour effectuer les tâches que la nouvelle mère ne peut encore accomplir. Cette solidarité féminine est un élément sécurisant lors des naissances qui sont toujours à risques.

La mère ne reprenait une vie normale qu’après la cérémonie des relevailles qui avait lieu à l’église et qui avait pour but de laver l’âme et de permettre à la mère de s’approcher de nouveau des sacrements. Après cela, elle pouvait reprendre sa place dans la famille, au travail et à l’église.

Le congé de maternité n’existait bien sûr pas, pour aucun des parents. Et plus tôt l’accouchée se remettait au travail, meilleure était sa réputation.

Malgré leur caractère chaleureux, les naissances de jadis présentaient une mortalité signifiante à cause de l’impuissance et de l’incompétence des sages-femmes.

Trop de mères laissaient leur vie à l’accouchement, en sortaient mutilées à vie ainsi que leur enfant. Les risques dus à une mauvaise présentation, à l’étroitesse du bassin, les hémorragies et les fièvres puerpérales se présentaient à chaque fin de grossesse. Et comme les femmes avaient en moyenne 5 enfants, on peut dire que 10% des femmes en âge de procréer mouraient en couches.

Le baptême, "de Kìnndääf "

Il était coutume de faire baptiser rapidement le nouveau-né. En effet, la religion insistait lourdement sur le péché originel et par là-même sur le danger que courait un nouveau-né non baptisé en cas de décès. A l’époque, la mortalité infantile était assez élevée et beaucoup de bébés décédaient dans les premiers temps de leur existence.

Si un nourrisson non-baptisé venait à mourir, il était condamné à errer perpétuellement dans les "limbes ", une sorte d’état intermédiaire entre l’enfer où il ne pouvait aller parce qu’il n’avait pas commis de péché mortel et le paradis qui lui était interdit à cause du péché originel qui n’avait pas été effacé par le baptême.

Mais les sages-femmes avaient la permission de l’Eglise d’ondoyer le nourrisson en danger de mort, c’est-à-dire de lui verser de l’eau sur la tête en prononçant les paroles sacramentelles. L’ondoiement valait baptême.

Le baptême se déroulait donc le jour de la naissance, sinon dans la semaine, dans les trois jours après la naissance. Plus tard, il eut lieu le dimanche, après la grand-messe.

La maman était obligée de rester à la maison, il était encore trop tôt pour elle de se déplacer à l’église. De plus, les femmes accouchées devaient d’abord se soumettre à la cérémonie des relevailles lors d’une de leurs premières sorties. Pour rappeler la visite de la Sainte Famille au Temple de Jérusalem, elles devaient se présenter avec leur bébé au prêtre, à l’église. Ce dernier les bénissait et leur permettait de réintégrer ainsi le cercle des paroissiens.

En général, selon la tradition, l’enfant était conduit à l’église par la sage-femme accompagnée du parrain et de la marraine. On utilisait, avant la guerre de 39-45, la calèche de Florian Thinnes, "Bàddisse Floriònn", pour faire le trajet.

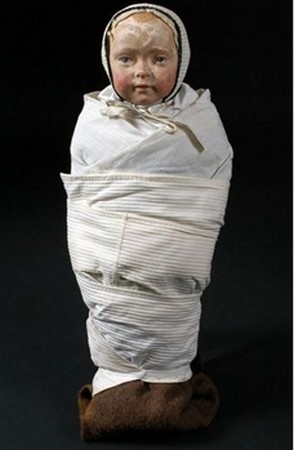

La sage-femme avait habillé le nouveau-né d’une longue robe blanche, "de Dääfrock", qui avait déjà servi plusieurs fois dans la famille et que l’on mettait aux garçons comme aux filles. C’était elle qui portait le bébé devant les fonts baptismaux.

(Photo internet)

Lorsque le baptême était fini et pendant que l’on signait les registres, les cloches se mettaient à sonner. Les enfants étaient restés après la messe devant l’église. C’était le signal qu’ils attendaient impatiemment, le moment des dragées, "Zùggerèrbse".

Dès que le parrain et la marraine apparaissaient sur le seuil de l’église, ils se mettaient à lancer à la volée les fameuses dragées qui étaient le plus souvent des poupons en sucre soufflé, "Schummbohne". Les sucreries non emballées tombaient sur les marches de l’escalier et peu importait si le sol était propre et si les poupons se cassaient en tombant.

Tout le monde se ruait sur cette manne providentielle qui tombait du ciel, alors que les friandises étaient rares à l’époque. On essayait d’en remplir le sachet apporté avec soi et on partait, satisfait de la récolte. Il ne restait plus rien au sol après la cérémonie.

Une seconde récolte de dragées se faisait au domicile des parents du bébé et les enfants s’y rendaient rapidement. Des personnes adultes, surtout des femmes, y allaient aussi. Les plus débrouillards avaient apporté une corbeille ou un parapluie pour rentabiliser la récolte.

Les enfants de chœur qui assistaient le curé et le prêtre lui-même recevaient du parrain et de la marraine un petit cornet ou une petite boîte de vraies dragées. La boîte du curé contenait parfois un petit billet.

Actuellement, tout cela a bien changé : le sacrement du baptême n’est plus donné systématiquement, souvent il est reporté et il n’y a plus de ramassage de dragées.

Les premiers apprentissages

Le premier âge, qui allait de la naissance au sevrage, donc à l’arrêt de l’alimentation lactée, était vécu par les nourrissons comme un temps de contraintes silencieusement supportées. Le bébé était toute la journée emmailloté dans des langes pas toujours très propres, mais excellents pour la fabrication d’anticorps.

Il était couché pendant les journées et les nuits dans un berceau facilement déplaçable suivant le travail de la maman. De nombreuses berceuses permettaient à la maman d’endormir son enfant.

Pendant une bonne année, on ne s’occupait pas beaucoup de lui, faute de temps. Puis venaient les premiers apprentissages : la marche dans un trotteur, "e Yupala", la parole par la répétition de comptines qui se transmettaient de mère en fille.

(Photos internet)

La grand-mère, qui ne participait pas aux travaux des champs, s’occupait du bébé et le surveillait en l’absence des parents.

En hiver et par temps froid, garçons et filles portaient des bas longs en laine, maintenus par des élastiques larges à trous accrochés à un porte-jarretelle. Et toujours, aussi bien pour les garçons que pour les filles, un tablier pour protéger les vêtements.

1935. Bas en laine pour les enfants Lenhard. |

1956. Enfants de nos villages et enfant de la ville. |

1954. Tablier pour tout le monde.

Les enfants, dès qu’ils le pouvaient, donnaient un coup de main aux parents pour de menus travaux. Ils étaient aussi scolarisés à l’école du village où un maître d’école, par ailleurs sacristain-secrétaire de mairie, leur inculquait quelques notions d’écriture, de calcul et de lecture.

Deux fois par semaine, après l’horaire scolaire, le curé ne manquait pas de faire l’instruction religieuse en allemand, avec le système des questions-réponses qu’il fallait savoir par cœur.

Actuellement, les enfants ne sont plus guère sollicités pour aider leurs parents, il n’y a plus de travail à la maison pour eux et ils s’adonnent à des jeux électroniques. A l’école, le curé se fait remplacer par une dame catéchiste qui vient une fois par semaine dans chaque classe.

La communion, "de Komjoon"

A l’âge de 8 ans, après 2 années de catéchisme, la première communion ou petite communion, appelée aussi communion privée, "de privààt Kommjoon", passait presque inaperçue. Il n’y avait en général pas de cadeau, ni de repas familial, simplement une messe ordinaire du dimanche. Les garçons portaient un pantalon et une veste, les filles une robe blanche et une couronne dans les cheveux.

1961. Première communion avec l’abbé Ichtertz.

Première communion en 1962

La grande communion ou communion solennelle, "de grooß Komjoon", avait lieu à l’âge de 13 ans en Moselle, le dimanche de Pentecôte et à 14 ans dans le Bas-Rhin, le dimanche après Pâques, "de wisse Sùnndaa".

C’était l’occasion d’étrenner un magnifique costume et le parrain et la marraine faisaient chacun un cadeau. Je me rappelle avoir reçu une montre-bracelet de ma marraine et un appareil photographique à soufflet de mon parrain.

Les filles portaient une robe blanche avec un voile blanc fixé par une couronne en étoffe. Les garçons portaient un pantalon et une veste, ce qui serait désormais leur habit de dimanche. Ils portaient au bras gauche un brassard en forme de grand nœud et avec cela, parfois, des gants blancs.

Le faste de la cérémonie était beaucoup plus important et les invités parfois nombreux.

Grande communion en 1934

Dans une main, les communiants tenaient un grand cierge, dans l’autre, un missel et le chapelet.

Après la messe solennelle et le renouvèlement des vœux de baptême, la famille assistait à un repas de fête. Le communiant remettait à chacun une image pieuse rappelant l’évènement, "e Komjoonsbìld". Il échangeait aussi une image avec ses camarades de communion.

Le curé avait fait éditer des images récapitulant le nom de chaque communiant et en distribuait une à chacun.

Image donnée à chaque communiant par le curé.

La communion se faisait le ventre vide, car il fallait respecter "le jeûne eucharistique", c’est-à-dire n’avoir rien mangé ni bu depuis la veille. Elle se tenait au banc de communion, "de Komjoonsbònk", qui faisait la séparation entre le chœur et la nef de l’église et que l’on refermait pour l’occasion.

Les communiants se mettaient à genoux et le prêtre déposait l’hostie sur la langue, pendant qu’un enfant de chœur plaçait un petit plateau sous le menton pour recueillir de possibles miettes. Seul le curé avait le droit de ramasser une hostie tombée malencontreusement à terre.

Il fallait souvent quitter prématurément le repas de fête pour assister aux vêpres de l’après-midi, "de Fèèschber" et parfois, après quelques verres de vin, les hommes se sentaient gais et chantaient à tue-tête. Le lendemain matin une messe rassemblait encore une fois les communiants et leur famille.

1957. Bernardine Phillip.

Les invités de la fête.

1963. Communion François Jung

Au début du 20° siècle, le curé distribuait un acte officiel authentifiant la communion, qu’on se pressait de faire encadrer et d’accrocher au mur de la belle chambre, "de Schdobb".

Document rappelant la communion et encadré.

Détail ci-dessous :

le communiant a 14 ans et on parle de la première communion en 1900.

Il n’y a pas si longtemps encore, toute une classe d’âge faisait sa petite, puis sa grande communion. Cela se faisait automatiquement et il n’était jamais question d’y déroger. Il fallait passer par ces rites pour grandir. Actuellement, tout se fait à la carte, selon le bon vouloir des parents et des enfants. Il n’est pas rare que seuls quelques enfants se plient encore aujourd’hui au rite de la première communion qui se limite surtout à un festin familial agrémenté d’une multitude de cadeaux. La grande communion est de toute façon passée aux oubliettes.

Le service militaire, "de Milidärdìenscht"

Après avoir quitté l’école, à 14 ans, les jeunes gens entraient dans la vie active, ils restaient pour la plupart à la maison pour aider leurs parents dans leur vie d’agriculteurs. Quelques rares garçons ou filles entraient en apprentissage. Les filles rêvaient déjà au mariage et brodaient, cousaient pour se constituer un trousseau qui leur serait bien utile.

Les garçons se préparaient tout doucement au service militaire, ils disaient qu’ils allaient "faire leur temps". C’était une étape très importante pour la vie des garçons, car elle marquait la fin de l’adolescence et le début de la vie adulte. C’est ce qu’on faisait savoir avec le slogan "Bon pour les filles".

Mais tout d’abord, il fallait passer par le conseil de révision, de Mùschderùng, qui se tenait au chef-lieu de canton, à Rohrbach. Le résultat du conseil de révision était très important, car le verdict négatif, l’exemption du service militaire, équivalait pour la population, à une tare physique, voire à une incapacité sexuelle. Il valait donc mieux pour tout le monde que l’on soit déclaré apte, puisqu’alors on était un homme, un vrai.

Le fait de partir à l’armée permettait aussi de voir d’autres contrées, de visiter le monde et de se faire d’autres amis. Ce n’est qu’après le service militaire que l’on pouvait se marier, s’établir et devenir chef de famille.

Le maire de la commune accompagnait les conscrits à la mairie de Rohrbach où siégeait la commission. Les jeunes hommes étaient pesés, mesurés, observés dans le détail : la dentition, la vue, l’audition, les infirmités diverses, ceci devant un médecin militaire avec les gendarmes comme assesseurs.

Le passage devant les édiles du canton (les maires, le conseiller général, l’adjudant de gendarmerie entre autres) se faisait totalement nu, ce qui ne gênait personne, puisqu’il n’y avait pas de femmes.

Les conscrits, de Mùschderùngsbùùwe, arboraient un chapeau à rubans tricolores et quelques autres accessoires comme des cocardes, des colifichets

"Bon pour le service", "Bon pour les filles". Chacun avait une canne décorée d’un ruban.

De retour au village, fiers de se sentir des hommes désormais et accompagnés de quelques musiciens pour l’ambiance, ils sillonnaient bruyamment le village, s’arrêtant dans chaque maison qui les intéressait, la leur et celles des filles de la classe, sans oublier les restaurants. Ils y mangeaient quelque chose et surtout buvaient…pas mal. La journée se terminait péniblement pour ceux qui supportaient peu l’alcool, et l’on recommençait le lendemain.

Classe 1929-1930.

Classe 1934-1935.

Classe 1939

Classe 1940

1948. Le maire de Kalhausen, Florian

Gross,

Jacques Stéffanus au milieu.

est le 3° du second rang, à partir de la gauche.

est le 3° du second rang, à partir de la gauche.

1959. Avec François Freyermuth.

Avant 1870, le service militaire durait 7 ans et s’effectuait par tirage au sort. Ceux qui tiraient un bon numéro en étaient exemptés. Les autres pouvaient se faire remplacer moyennant finances par une personne apte.

Dominique Jung (1837-1929), en uniforme de zouave, a participé à l’expédition au Mexique. |

Encore un zouave, …Lohmann. |

Après 1870, le service militaire obligatoire allemand durera 3 ans. Les jeunes qui subiront le drill prussien garderont pour la plupart un bon souvenir de cette période, en témoignent les photos rapportées.

Pierre Kremer (1882-1950) |

Florian Stéphanus (1895-1973) |

Henri Juving (1890-1978) se trouve sur la photo.

Pierre Malmasson (1892-1961) |

Florian Seltzer (1891-1924) |

Et pour la période française, après 1918…

Adam Stéphanus (1899-1957) |

Nicolas Bour (1912-1980) |

Photos souvenirs ramenés du service militaire, souvent encadrées et accrochées au mur de la belle chambre.

Obéissance, fidélité, bravoure,

les qualités du guerrier allemand.

Sans crainte et fidèle.

Nous étions cantonnés dans la ville de l’empereur,

sur la rive verte de la Spree.

En souvenir de mon service militaire à Berlin.

les qualités du guerrier allemand.

Sans crainte et fidèle.

Nous étions cantonnés dans la ville de l’empereur,

sur la rive verte de la Spree.

En souvenir de mon service militaire à Berlin.

Cadre souvenir du service militaire avec le portrait de l’empereur Guillaume II.

Traduction de l’inscription :

"Si la patrie est un jour menacée par des attaques et des dangers,

nous serons fidèles jusque dans la mort, comme nos pères l’ont été".

En souvenir de mon service militaire.

Traduction de l’inscription :

"Si la patrie est un jour menacée par des attaques et des dangers,

nous serons fidèles jusque dans la mort, comme nos pères l’ont été".

En souvenir de mon service militaire.

Le mariage, "de Hochzitt "

A la base du mariage se trouvait bien évidemment la rencontre avec une personne du sexe opposé, qui se faisait la plupart du temps lors des travaux des champs où l’on avait pu admirer et apprécier l’adresse, la force physique d’un tel ou d’une telle.

La beauté n’était pas primordiale contrairement à l’intelligence, à la force et à l’habileté. Epouser, pour une femme, un homme fort et adroit signifiait se garantir une existence aisée où elle serait déchargée des travaux durs. Pour un homme, une femme adroite est synonyme de bonne ménagère, de bonne cuisinière. Voilà pour les principes, mais cela n’était pas toujours vrai.

Les caractères devaient aussi s’accorder, sinon l’on était condamné à vivre comme chien et chat, dans la mésentente, n’osant pas divorcer à cause du qu’en dira-t-on et du scandale qui suivrait.

Souvent le mariage était une union de raison où il fallait épouser une fille à cause des terres que l’on visait à acquérir ou parce que l’aînée de la famille était à marier avant la cadette. On disait : Dàs àlde Broot wèrd zérscht gèss. (On mange d’abord le vieux pain.)

Il fallait parvenir vierge au mariage, sinon c’était une honte devant l’Eglise et le curé, devant la famille et la société.

La première chose à faire, si on voulait se marier, était d’en avertir le curé, afin qu’il publie les bans pendant la grand-messe du dimanche (ussrùùfe).

Il fallait aussi aller en mairie pour la publication des bans, au tableau d’affichage : se hänge ìm Kàschde (ils sont accrochés dans le caisson des avis offficiels) ou se sìnn òngeschlàà (ils sont affichés). Les amis des mariés allaient alors orner l’avis de publication avec de petits bouquets de leurs artificielles (Schtrissle) qu’ils disposaient tout autour. Les fiancés allaient inviter personnellement les gens qu’ils voulaient voir à leur mariage.

La date du mariage était limitée par les interdits religieux et les contraintes agricoles. On ne se mariait pas pendant le Carême (mars), ni pendant l’Avent (décembre). Les mois d’août et de septembre étaient des mois de récoltes, donc peu propices aux mariages.

En général, on se mariait le mardi, car cela laissait le mercredi et le jeudi pour faire la fête, avant le vendredi, jour maigre pour l’Eglise et néfaste dans les croyances populaires. Le samedi était aussi déconseillé car on aurait pu encore fêter le lendemain dimanche, jour du Seigneur.

Le mariage était toujours fêté dans la maison de la jeune fille. Quand la place manquait dans la grande chambre pour y installer tous les convives, on nettoyait un autre local assez vaste, comme la grange ou le hangar. On masquait les côtés avec des draps et le tour était joué.

Les invités recevaient, à leur arrivée au domicile de la mariée, un petit insigne que l’on épinglait à leur habit et qui signifiait qu’ils faisaient partie de la noce.

Trois exemplaires de ces insignes.

Dans la cuisine, des voisines ou une cuisinière attitrée s’affairaient pour préparer le menu : pot-au-feu (Rìnnflèèsch) avec des salades, lapin et volailles pour le second service. Le dessert consistait en biscuits (Biskwikùùche), en brioches (Krònzkùùche) et en tartes.

La robe de mariée, ’s Hochzittsklèèd, de couleur foncée, était confectionnée par la couturière du village, avec de larges coutures, car il fallait bientôt, dans un an ou moins, la relâcher afin de permettre au ventre de la future mère de s’épanouir à son aise. Le noir était la couleur de la solennité et le voile blanc celui de la virginité.

Si l’un des fiancés avait un frère ou une sœur encore célibataires, la tradition voulait qu’on leur offre une chèvre, e Geis, en guise de cavalier ou de cavalière, pour bien montrer qu’ils n’avaient pas encore trouvé de partenaire. Celui qui promenait la chèvre ouvrait la marche du cortège à travers le village, en direction de l’église. L’accès à l’église était évidemment interdit à l’animal qui était vendu aux enchères après le repas du soir. L’argent récolté était remis à la cuisinière.

Le cortège nuptial se dirigeait maintenant vers la maison de la mariée. Des deux côtés de la route, sur l’usoir, se tenaient les curieux. Arrivé à destination, on déballait les cadeaux : une image pieuse encadrée, destinée à être accrochée dans la chambre à coucher, de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, des draps, de la literie, un pot-de-chambre sur le fond duquel figurait un œil grand ouvert…

Dans le cas où un couple avait "fauté", le curé ne les mariait pas devant l’autel, mais au banc de communion. On ne disait pas de messe ou au moins une messe basse (e Schdìllméss), sans sonnerie de cloches. On ne faisait pas la fête à la maison.

Après la cérémonie, les enfants du village se rendaient à la maison où avait lieu le repas, généralement la maison de la mariée, pour quémander une part de gâteau, de la brioche spécialement cuite pour cette occasion. A Herbitzheim, ils scandaient : Gowwe, gowwe Kùùche (Quémandez, quémandez du gâteau) jusqu’à ce qu’ils obtiennent satisfaction.

Quand un couple d’un certain âge se mariait, certains jeunes adolescents faisaient le charivari, on disait de Charivari klobbe. A Kalhausen, lors du mariage de Charles Neu, de Néi Kàrl, et de Joséphine Demmerlé, le 25 février 1957, - ils sont tous les deux âgés de 48 ans – un rassemblement de jeunes se forme, sous la conduite d’Edgard Spielewoy. Ils décident tous de se rendre devant la maison de la mariée, dans la rue des jardins. Le but de la manoeuvre est de faire le plus de bruit possible en tapant sur des boîtes de conserve et en chantant : E àlder Buck ùnn e junges Réh Schalewaréé. (Un vieux bouc et une jeune biche, Charewaréé.)

Le nouveau marié n’arrive à arrêter le chahut qu’en donnant à la troupe un billet de 10 000 francs. Satisfaits, les jeunes se rendent alors au restaurant Simonin pour dépenser le billet. Gaston Laluet, âgé de 19 ans à l’époque, se souvient que chacun a eu droit à deux demis de bière.

Au petit matin, après le repas, les mariés dormaient dans leur famille respective. Mais la nuit risquait d’être courte, car le lendemain de la noce, une messe était célébrée pour les défunts des deux familles et on se rendait au cimetière. Les jeunes mariés se devaient d’y assister bien sûr.

Ce n’est que la deuxième nuit après le mariage que les nouveaux mariés pouvaient enfin dormir ensemble.

L’usage de partir en lune de miel n’existait pas, car le travail attendait dans les champs dès le lendemain de la noce. Je sais que mes parents sont partis à moto pour rendre visite à l’oncle Alphonse qui était au noviciat des frères maristes d’Aulnois-sur-Seille. Le voyage n’aura duré que la journée.

On se déplaçait aussi en ville pour faire des photos de mariage que l’on accrochait au mur de la cuisine ou de la grande chambre et que l’on distribuait à la famille. Ces photos mises en évidence dans la maison accompagnaient le couple tout au long de leur vie, leur rappelant constamment les engagements pris lors de leur union.

Le jeune couple s’installait au départ au domicile des parents. Trois générations pouvaient ainsi cohabiter dans une même maison. Dès qu’ils le pouvaient, ils allaient s’installer dans leur propre demeure.

26.11.1888 Mariage de Henri Amann (33 ans ) et Anne Lohmann (22 ans). |

23.10.1905 Mariage de Jean Simon (29 ans) et Marie Muller (27 ans). |

22.04.1907 Mariage de Nicolas Muller (28 ans) et Joséphine Fabing (22 ans) |

9.05.1910 Mariage de Jacques Gross (29 ans) et Elisabeth Freyermuth (25 ans). |

22.11.1926 Mariage de Florian Thinnes (28 ans) et Marie Freyermuth (27 ans). |

19.11.1930 Mariage de Jacques Stéffanus (28 ans) et de Adelaïde Stéphanus (25 ans) |

3.09.1934 - Bonne Fontaine.

Mariage de Jacques Laluet (30 ans) et Anne Muller (25 ans)

La vieillesse, " ’s Àlderdùmm"

Quand l’âge était là et que les forces avaient diminué, lorsque le vieillard ne pouvait plus donner de coup de main dans les durs travaux agricoles, il restait à la ferme et s’occupait de menus tâches.

Èr ìsch àld ùnn noddeldìsch. (Il est tremblotant de vieillesse.)

Èr héért nimméh, èr sitt nimméh, ùnn géht kènner Hèèrd méh nòh. (Littéralement : il n’entend plus, il ne voit plus, il ne suit plus de troupeau.)

Èr risst àà kènn Bääm méh uss. (Littéralement : il n’arrachera plus d’arbres.)

Pendant la belle saison, le vieillard prenait place sur le banc, devant la maison, et s’occupait à suivre le mouvement des habitants du village. Comme la rue était toujours animée, il trouvait à faire. D’autres personnes âgées venaient se joindre à lui et l’on parlait de tout et de n’importe quoi.

Quand le jardin donnait ses récoltes, il écossait les petits pois, il nettoyait les haricots et les coupait en longueur, il préparait les champignons cueillis dans les parcs, il fendait le bois de chauffage. Les femmes reprisaient les sacs de jute destinés à contenir les céréales de la moisson, raccommodaient le linge et tricotaient pour les plus jeunes. Elles gardaient aussi les enfants en bas-âge.

Jacques List (1874-1961)

Herbitzheim. 1960. Jeunes et vieux sur le banc.

Herbitzheim. Mai 1958. Eugène Falter (1879-1961) et Joseph Kuffler (1886-1964) |

Pierre List (1899-1984) Muurhònse Pééder |

L’hiver était beaucoup plus pénible, puisqu’on ne pouvait sortir de la maison. Les journées se passaient derrière le rideau de la cuisine ou de la chambre, à épier les personnes et les véhicules qui passaient dans la rue.

Herbitzheim.

Julie Klein (1895-1973) Emile Muller (1886-1963)

L’assurance maladie et la caisse de retraite ne devinrent effectifs qu’en 1945 et jusque là, les vieux étaient à la charge des plus jeunes qui vivaient dans la maison.

Jacques Lenhard, né en 1859, vivait au foyer de son fils Nicolas, au 9 de la rue de Schmittviller. Il était devenu impotent vers la fin de sa vie. En été, lorsque le couple Nicolas-Clémentine Steiner partait dans les champs, on installait le grand-père sur une chaise, devant la fenêtre de la chambre et il pouvait voir tout ce qui se passait dans la rue. Au retour des travaux, on ne retrouva plus le vieillard sur sa chaise. Il avait réussi à grimper l’escalier qui mène à l’étage et avait goûté à l’eau-de-vie entreposée dans une bonbonne.

Jacques n‘a pas de minimum vieillesse, il se fait un peu d’argent en revendant du tabac à quelques clients du village. Lui-même utilise du tabac à chiquer et il crache parfois par la fenêtre, ce qui salit la façade de traînées brunâtres. Ses petits-enfants doivent souvent lui vider le crachoir. Pendant l’évacuation, il ne peut suivre le mouvement général. Il arrivera plusieurs jours après le gros de la troupe en Charente. De retour, il meurt le 5 janvier 1943, à l’âge de 83 ans. Ce qui lui fait un bel âge, si on sait que l’espérance de vie des hommes n’était que de 56 ans en 1940, et celle des femmes de 63 ans.

Florian Freis (1825-) |

Dominique Jung, né en 1837, décédé en 1929. |

La fratrie Lenhard.

Jacques (1897-1989), Marie (1888 -1975)

et Nicolas (1895-1984).

Les anciens de Kalhausen lors d’une fête du 3° âge (avant 1984).

Wènn de àlt bìsch, blibb nùmme nìtt ùnner de Àlde, sùnsch réddsch de nùmme vòn Àlde. (Evite de trop fréquenter les vieux en vieillissant, sans quoi tu ne parleras toujours que du passé.)

Ààrm odder risch, de Dood màcht àlles glisch. ’S hohlt kènner èbbes mìt, ’s Doodehèmd hàtt kènn Séck. (Pauvres ou riches, nous sommes tous égaux devant la mort. Personne n’emportera rien avec lui, car un linceul n’a pas de poche.)

Les anciens restaient dans leur maison, vivant avec les plus jeunes qui avaient repris l’habitation et qui s’occupaient d’eux. Les maisons de retraite n’existaient bien sûr pas et quelle famille aurait pu financièrement supporter un placement ? Il n’y a que la mort qui pouvait faire sortir les vieilles personnes de leur maison.

Le décès, l’enterrement, "de Beèrdischung"

Autrefois, toute la vie religieuse de nos ancêtres n’avait qu’un seul but : s’assurer une place au paradis. Aussi fallait-il, sur terre, observer scrupuleusement les commandements de Dieu et de l’Eglise, si possible donner à l’Eglise une certaine somme d’argent dans le but de faire célébrer des messes pour les parents défunts, mais aussi pour le repos futur de sa propre âme.

En un mot, se constituer un trésor céleste, immatériel, qui garantisse la béatitude. C’est dans cette optique que certains, qui en ont les moyens, créent des fondations pieuses ou font ériger des croix dans le village.

Les testaments ne sont pas d’actualité dans les villages, car les gens vivent pauvrement et n’ont rien à léguer, à part leur maison et des terrains.

Dans certaines paroisses existe la Confrérie de la Bonne Mort, instituée pour aider les paroissiens à bien mourir. Mourir en état de péché s’avérait la pire des calamités.

Sous la protection de Saint-Joseph, le saint patron des mourants, la mission de la confrérie de la Bonne Mort est d’aider mutuellement, par la prière et les indulgences, les membres à se procurer une bonne mort. Dans l’esprit de l’époque, une bonne mort consiste à mourir en pleine conscience de ses derniers moments. L’agonie doit être suffisamment longue pour se préparer et recevoir les derniers sacrements (pénitence, communion et extrême-onction). De plus, la douleur étant rédemptrice, il faut l’accepter dignement car elle est à l’image de Jésus en croix qui a souffert lui aussi. Détail important, les membres de la confrérie sont sujets à l’obtention de nombreuses indulgences.

Quoi de plus redoutable que de mourir subitement ! Mourir sans avoir pu se préparer signifie mourir en état de péché et condamne le défunt au mieux au purgatoire, au pire à la damnation éternelle de l’enfer. Quel contraste avec aujourd’hui où la mort souhaitée doit être prompte et sans douleur !

Petit fascicule de 23 pages de la

Confrérie de la Bonne Mort édité en 1897

pour les paroissiens de Herbitzheim.

Autrefois, les gens mouraient pour la plupart à la maison, entourés par la famille qui les accompagnait dans leurs derniers moments. Les décès dans les hôpitaux étaient rares et les croyants avaient toujours peur de ne devoir partir sans le réconfort de la religion.

Lorsqu’un vieux tombait malade, il se trouvait toujours un membre de la famille pour lui tenir compagnie. Mais lorsque l’état de santé empirait et que cela devenait inquiétant, on se relayait sans relâche au chevet du malade jusqu’au moment où on devinait la fin proche. On faisait alors appel au prêtre pour les derniers sacrements, l’extrême-onction et la communion. On disait que le mourant a été préparé à partir, èr ìsch fèrdisch gemàcht wàr. Le mourant avait été pardonné pour ses péchés, on avait prié pour lui, on l’avait aspergé d’eau bénite et oint de l’huile sainte.

Quand le décès était effectif, la famille faisait la toilette mortuaire dans la chambre du mort et on mettait son plus beau costume au défunt, avant que se manifeste la rigidité cadavérique. On plaçait la croix des morts, ’s Doodekritz, dans les mains jointes du défunt et on y rajoutait un chapelet,

e Roosekròns. On nouait aussi une serviette autour de la tête pour maintenir la bouche fermée.

Croix. Dimensions : 10 cm x 5,5

Entre temps, on avait averti le chantre qui s’occupait de la sonnerie des cloches et on sonnait le glas, es litt Doodeklock.

Avant la mise en bière.

1952. Cécile Muller de Herbitzheim, âgée de 22 ans.

Janvier 1945. L’abbé Aloyse Schilt, curé de Kalhausen.

Le cercueil était placé dans la belle chambre, sur des chaises ou des tréteaux entourés d’une tenture noire. On arrêtait l’horloge murale à l’heure de la mort et on masquait tous les miroirs présents. Au pied du cercueil, on plaçait un petit autel fabriqué avec une table de chevet : on y plaçait une croix, deux chandeliers et un bénitier avec un rameau de buis. Tout le monde avait ce genre d’accessoires à la maison. Fenêtre et volets restaient clos.

On était alors prêt pour la veillée mortuaire, pour l’accueil des voisins et des habitants du village. La famille veillait jour et nuit le défunt. Beaucoup de monde défilait dans la maison, c’était le signe que le défunt était apprécié par son entourage.

Croix, bougies et soucoupes servant de veilleuses. |

Dispositifs pour les veilleuses à huile. |

|

|

Les bougies se consumaient pendant la journée; la nuit, on allumait des veilleuses à huile qui duraient plus longtemps et étaient moins dangereuses.

Les femmes priaient pour l’âme du défunt et récitaient le chapelet, alors que les hommes formaient souvent bande à part dans la cuisine et buvaient du Schnàps pour se réconforter. Des chaises permettaient de s’asseoir autour du cercueil et les personnes présentes discutaient aussi du disparu, des évènements de sa vie, des épreuves subies sans oublier les anecdotes amusantes et ses dernières volontés.

Tous les faits du défunt, qui appartenaient de son vivant au secret de famille, sont maintenant ébruités et donnés en pâture à l’assemblée villageoise, avant même la mise en terre.

Le soir, le menuisier du village livrait le cercueil, de Doodelààd, et effectuait la mise en bière avec les futurs porteurs qui étaient des voisins du défunt.

On ne fermait pas le cercueil, mais on le recouvrait d’un drap, pour pouvoir continuer à exposer le corps, ùff de Lischt lééje.

L’enterrement avait lieu le lendemain ou le surlendemain du décès. Le fossoyeur, de Doodegrääwer, avait aussi été averti. Dans les villages où il n’y avait pas de fossoyeur attitré, ce sont les porteurs qui creusaient la tombe.

La messe d’enterrement, de Doodeméss, avait lieu à 10 h du matin et l’instituteur laissait trois enfants de chœur vaquer l’école pour l’occasion.

Le curé revêtu d’une chape noire et portant la barrette, les enfants de chœur en soutanelle et cape noires quittaient l’église lorsque les cloches sonnaient le glas et annonçaient la messe des funérailles. L’un des servants de messe portait la croix des funérailles, un autre le bénitier avec le goupillon et un troisième l’encensoir. Ils se rendaient au domicile du défunt pour l’accompagner à l’église.

Le cercueil, entouré des porteurs, était placé sur le petit corbillard municipal, de Doodewòòn, une sorte de carriole, qu’on devait pousser, et qui avait été amené par les porteurs. La famille et les paroissiens se tenaient également là. Après l’accueil par le curé, la bénédiction et un coup d’encensoir, tout le cortège se mettait en route pour l’église. Pendant le trajet, le prêtre et le chantre entonnaient des cantiques de l’office des morts, tels que le "Dies irae" ou le "Miserere".

Les hommes étaient habillés en noir, les femmes portaient un voile noir sur leur chapeau qui cachait entièrement leur visage.

A l’église, le cercueil était placé sur un catafalque érigé devant les bancs.

A la fin de la messe, le même cortège se déplaçait de l’église vers le cimetière, de Kìrschhoft, en chantant "In Paradisium", pendant que les cloches sonnaient le glas.

Un tel corbillard existait à Kalhausen.

(Photo internet)

Herbitzheim.

Enterrement d’un jeune enfant. Des garçons portent le cercueil.

Devant la grande croix du cimetière, le prêtre récitait des prières et le cercueil était une dernière fois béni avant l’inhumation. A Herbitzheim, le prêtre avait une petite pelle et jetait un peu de terre sur le cercueil, au fond du trou, en disant : Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. (Tu es poussière et tu retourneras en poussière.)

L’ordre du cortège était immuable : en tête, un enfant de chœur portant la croix, puis les autres enfants de chœur portant le bénitier et l’encensoir, le prêtre, le cercueil et les porteurs poussant le corbillard, les enfants portant les couronnes et gerbes de fleurs, les garçons et les hommes, enfin les filles et les femmes.

Juin 1945.

Cortège funéraire de l’abbé Albert dans le village.

|

|

1974. Enterrement de Denis Proszenuck.

Après la mise en terre, les hommes se retrouvaient au restaurant pour prendre l’apéritif. C’est là, à Herbitzheim, au restaurant Zimmer, Mààrdinns, que je bus mon premier Picon, en 1963, à presque 15 ans, lors de l’enterrement de mon grand-père Emile.

Une messe de trentième, Drissischder, était célébrée pour le défunt au bout d’un mois, suivie par une messe anniversaire, un an après, Jòhrgedächtnis. Jusqu’à cette date, rien ne bougeait dans la maison du défunt, tout restait dans l’état. Maintenant seulement on pouvait commencer le partage des biens.

La famille faisait imprimer à Sarreguemines, chez l’imprimeur Kirsch frères ou chez Pierron, des images mortuaires en noir et blanc, comportant la photo du défunt, ses coordonnées et des prières, Hélsche. Elle les distribuait aux connaissances qui les gardaient dans leur missel.

|

|

Selon leurs possibilités financières, les familles faisaient ensuite dire des messes à intervalle régulier pour le salut de l’âme du défunt.

Le deuil, de Truur, durait un an pour la famille proche qui portait des vêtements noirs ou foncés. Se montrer en habits de couleur peu après un décès aurait fait scandale, car les veuves ne devaient pas attirer le regard des hommes. Les hommes portaient du crêpe noir sur le revers de la veste du dimanche. On s’abstenait aussi de toute réjouissance publique (bals, fêtes, musique, chant…) pendant cette période.

Le défunt continuera pourtant encore à faire partie du village. Le cimetière, terre de repos des défunts, se situe dans le village, près de la demeure des vivants. Chaque trajet dans les champs est aussi un trajet vers les décédés. Le défunt ne disparaît pas complètement de la vue des habitants qui croient fermement que le dernier décédé doit veiller au cimetière jusqu’à la prochaine inhumation. Dèr ìsch schnèll fèrdìsch gewènn mìt sinner Wàch. (Il a rapidement terminé avec sa veille.)

Il y a aussi une part de superstition, de paranormal dans le décès. Comment peut-on imaginer que le défunt coupe aussi rapidement ses relations avec les vivants ? Sa famille, son bétail, ses terres, tout lui appartenait. On confie au mort ses soucis, car on est persuadé qu’il a encore le pouvoir d’intercéder, qu’il reviendra pour nous mettre en garde. De la même façon, la mère morte en couches reviendra pendant 6 semaines après sa mort auprès de son bébé orphelin, pour l’allaiter.

C’est pourquoi, contrairement aux autres défunts, on lui met ses souliers sur son lit de mort. Mais la plupart du temps, le défunt revient car il a encore une faute à réparer sur terre. Il ne trouvera pas le repos éternel s’il s’en est pris aux biens ou à la vie d’autrui, s’il a porté atteinte aux biens de l’Eglise ou s’il n’a pas tenu une promesse. Toutes ces fautes sont sévèrement punies dans l’au-delà.

Conclusion

Actuellement, les obsèques ont beaucoup changé. On décède le plus souvent à l’hôpital, le corps n’est plus exposé et le cercueil, rapidement fermé, se retrouve au dépôt funéraire de la rue des lilas. Le défunt n’a plus sa place au milieu des vivants et de sa famille. Les entreprises de pompes funèbres s’occupent de tout et soulagent la famille en deuil. Seuls subsistent la messe d’enterrement quand il y a un prêtre disponible et le dernier cortège de l’église vers le cimetière, en cas d’inhumation. Si aucun prêtre n’est là pour officier, un diacre peut présider l’office.

La mode est à la crémation et l’urne retrouve l’espace cinéraire dans l’intimité de la famille quelques jours plus tard. Il n’empêche que l’assistance à la cérémonie des funérailles témoigne encore de la ferveur collective qui existe dans les villages lors de cet évènement qu’est l’enterrement. Et souvent l’assistance dans l’église permet de mesurer la popularité du défunt.

Gérard Kuffler

Juillet 2021

Sources

Les pieds dans le Platt ’s Saargemìner Wùcheblàtt (Marianne Haas-Heckel)