JEUX ET DISTRACTIONS DES ANNEES 50

Sommaire

Jeux et jouets enfantins

La petite enfance

L’enfance d’âge scolaire

Les jeux d’intérieur

Les jeux d’extérieur

Les jeux des garçons

Les jeux des filles

Les jouets fabriqués

Les jeux collectifs

Les fêtes foraines

Distractions des adultes

Les veillées

Les quilles

Les cartes

Les associations

L’activité théâtrale

Les fêtes foraines

Les fêtes champêtres

Noël

Le cinéma

Les excursions

Conclusion

Jeux et jouets des enfants

« Les jeux des enfants ne sont pas des jeux, et les faut juger en eux comme leurs plus sérieuses actions. »

(Montaigne Essais I, 23)

Contrairement aux adultes, pour qui le jeu est une distraction, voire une passion, les enfants ont un réel besoin de jouer et cette occupation primordiale est pour eux un substitut du travail.

Les moments de jeux ne manquaient pas autrefois, même si les enfants devaient souvent effectuer de nombreux petits travaux utiles, dans la maison ou aux champs.

Les jeux étaient autrefois plus spontanés et plus libres qu’aujourd’hui. Les jouets manufacturés, rares et chers, étaient le plus souvent réservés aux petits citadins. Beaucoup de jeux étaient transmis de génération en génération et la plus grande partie des jouets étaient fabriqués avec les moyens du bord par un adulte ou par les enfants eux-mêmes.

C’est la nature qui donnait aux enfants l’occasion de nombreuses découvertes et explorations, elle était au départ de beaucoup d’activités enfantines ludiques souvent collectives.

Les jeux actuels sont devenus plus individuels et plus sophistiqués et souvent l’enfant joue dans un monde virtuel qui le coupe de la réalité et de son entourage. L’enfant ne grandit plus au contact de la nature et n’apprend plus à connaître son environnement.

La petite enfance

A cette période de la vie de l’enfant, on ne peut pas encore parler de jeux et de jouets. Le petit enfant, le nourrisson avait tout au plus un hochet ou de petits grelots qui faisaient un peu de bruit. Souvent une vessie de porc séchée après l’abattage du cochon en automne et contenant quelques haricots secs permettait de le distraire.

Le petit enfant grandissait dans un environnement familial composé généralement de plusieurs générations vivant sous un même toit. Les parents, pris par les travaux agricoles, n’avaient pas le temps pour s’occuper eux-mêmes de leur progéniture et confiaient volontiers leurs petits enfants à la grand-mère, à une sœur plus âgée ou à un frère, et pourquoi pas à un enfant du voisinage.

Au contact d’un enfant plus grand, le petit était immergé très tôt dans le monde ludique, même s’il ne pouvait pas encore participer aux jeux, mais il devenait un spectateur attentif et intéressé, avide de bientôt pouvoir imiter les grands.

Au contact d’un membre âgé de la famille, il se voyait plongé dans le monde des comptines traditionnelles, puis des légendes et des récits historiques, des faits vécus et des souvenirs.

Beaucoup de comptines se transmettaient de mère à fille et ont enchanté notre enfance.

Je me rappelle que ma grand-mère nous racontait souvent les péripéties de l’évacuation de 39 : le départ en charriot hippomobile, les haltes dans des maisons insalubres, l’arrivée dans la Meuse…

J’ai aussi le vague souvenir de récits de voleurs attaquant et dévalisant des voyageurs, sans aucun doute des faits réels survenus dans la région.

Le premier jouet offert à l’enfant était certainement un ours en peluche doux et soyeux "e Téddy Bäär" qu’il pouvait à volonté serrer contre lui et qui lui apportait une présence rassurante en l’absence des parents. La variété d’animaux en peluche qu’on trouve actuellement sur le marché n’existait pas à l’époque.

|

Le cheval à bascule " 's Schaukelpèèrd" se retrouvait aussi dans beaucoup de maisons. François Freyermuth, à Kalhausen, avait un coq à bascule, ce qui était plus rare.

|

|

Le jeu des mains qui s’empilent se jouait à deux, voire à plus : l’on plaçait alternativement une main sur l’autre et on retirait celle du dessous pour la replacer sur le tas. C’était assez amusant et il fallait arriver à garder le rythme, surtout vers la fin du jeu.

Le jeune enfant découvrait son corps grâce à des jeux de découverte comme celui qui consistait à donner des noms aux doigts :

Dàs ìsch de Dumme, Voilà le pouce,

Der schìddelt de Brùmme, Ce doigt secoue les prunes,

Der hébt se ùff, Celui-là les ramasse,

Der dràht se hèmm, Celui-ci les transporte à la maison

Ùnn der klèène frèsst se àll èlèèn. Et le petit-là, il les mange tout seul.

Il découvrait aussi son environnement avec les comptines suivantes :

Hàsch e Dààler, Voilà de l’argent (un thaler),

Géhsch ùff de Määrk, Va au marché,

Kàfsch e Pèèrd, Achète un cheval,

E Kùh, e Geis, Une vache, une chèvre,

E Schààf, e Eésel Un mouton, un âne,

Ùnn e gànz klèènes Mäxel dezùù. Et en plus un tout petit veau.

(Tout au long de cette comptine, la grande personne frottait avec ses doigts la paume du petit enfant et à la fin, elle la chatouillait).

Eija, Bobeija,

Wàs wàckelt ìm Schtroh ? Qu’est-ce qui remue dans la paille ?

‘S Bibbel léìt e Gàggel La poulette a pondu un oeuf

Ùnn Kìndel ìsch froh. Et le petit enfant est content.

L’on pouvait aussi faire sauter le petit enfant sur ses cuisses :

Alle meine Enten schwimmen auf dem See, Tous mes canards nagent sur l’étang,

Köpsche in das Wasser, Schwänzel in die Höh. Ils plongent la tête dans l’eau, et leur derrière se dresse vers le ciel.

Pour écouter la chanson, cliquer

Une autre manière de le faire sauter était de le prendre sur le coup de pied et de chanter :

Reite, reite Fill! Au galop, au galop, petit poulain !

‘S Fillelè wìll nìtt lààfe, Mais le poulain ne veut pas galoper.

‘S Kìndel wìll ‘s vekààfe. Alors le petit enfant veut le vendre.

‘S Fillelè rènnt vònn de Sitt ewègg Mais le poulain fait un écart

Ùnn Kìndel féllt in de Drègg. Et le petit enfant tombe dans la boue.

(C’est là que l’on faisait délicatement tomber l’enfant à terre.)

On pouvait encore le faire asseoir sur les genoux et le faire sauter, comme s’il était à cheval, tout en chantant cette chanson enfantine:

Hoppe, hoppe, Reiter ! Au galop, au galop, cavalier !

Wènn er fällt, nòh schreit er. Quand il tombe, il crie.

Fällt er ìn de Grààwe, S’il tombe dans le fossé,

Frèsse ne de Rààwe. Les corbeaux le dévorent.

Fällt er ìn de Sùmpf, S’il tombe dans le marécage,

Nòh màcht er Plùmps. Ca fait plouf.

Pour écouter la chanson, cliquer

A la fin de la chanson, on ouvrait les genoux et on faisait basculer le petit enfant en arrière.

(Texte transmis par Paulette Pefferkorn.)

On pouvait aussi coucher le petit à plat ventre sur les cuisses et le faire sauter délicatement en chantant :

Bùmmeldi, bùmmeldi Hollerschdock, Pan, pan, baguette de sureau,

Wievill Héére hàtt de Bòck ? Combien de cornes a le bouc ?

Wievill Fìngerè schdéhn ? Combien de doigts est-ce que je montre?

Le petit devait alors dire un nombre compris entre zéro et dix.

S’il ne devinait pas le nombre exact de doigts, on continuait ainsi :

Hättsch de rìschdìsch gerààt, Si tu avais bien deviné,

Wèrdsch de nìtt gebùmmelt wàr. Tu n’aurais pas été battu.

C’est là qu’on frappait délicatement son dos avec les poings.

(Texte transmis par Paulette Pefferkorn.)

Encore une chanson pour faire sauter le petit enfant sur ses cuisses :

Reite, reite, Rossel, Au galop, au galop, petit cheval,

So reite de klèène Hèrrekìnn. C’est ainsi que galopent les petits enfants.

Wènn se nòch klèèn ùnn wìnzisch sìnn, Quand ils sont encore petits,

Reite se ùff de Dàchse. Ils galopent sur des blaireaux.

Wènn se grééser sìnn, Quand ils sont plus grands,

Reite se ùff de Bääre. Ils galopent sur des ours.

(Texte transmis par Paulette Pefferkorn.)

De nombreuses autres chansons enfantines issues du folklore allemand étaient chantées et participaient à l’éveil des petits.

Bàgge, bàgge, Kùùche, Cuisez, cuisez du gâteau,

De Bägger hàtt gerùùfe. C’est le boulanger qui parle.

Wèr wìll gudder Kùùche bàgge, Qui veut cuire un bon gâteau

Dèr mùss hònn siewe Sàche : Doit avoir sept ingrédients :

Eier ùnn Sàlz, Des œufs et du sel,

Bùdder ùnn Schmàlz, Du beurre et du saindoux,

Mìllìsch ùnn Mèhl, Du lait et de la farine,

Sàfràn màcht de Kùùche gèèl. Et du safran qui donne la couleur

jaune au gâteau.

Pour écouter la chanson, cliquer

Ri, ra, rùtsch,

Mer fahre mìtt de Kutsch, Nous roulons en calèche,

Èrbse, Lìnse, Bohne, Petits pois, lentilles, haricots,

Mer schìese mìt de Kanoone. Nous tirons au canon.

Es rèit, ès schnéit, Il pleut, il neige,

Es géht e kàlder Wìnd, Il souffle un vent froid,

De ààrme Soldààde Les pauvres soldats

Marschìere mìt de Flìnt, Marchent avec leur fusil,

De Rùcksàck ùff 'm Bùggel, Le sac au dos,

De Sààwel ìn de Hànd, Le sabre à la main,

Àdiéé, mi lìewer Bàbbe, Adieu, mon cher père,

Jétz géhts ìns Bìtscherlànd. En avant pour le pays de Bitche.

Maikäfer flìeh, Hanneton, vole,

De Bàbbe ìsch ìm Krìesch, Le père est à la guerre,

De Mòmme ìsch ìm Pommerlànd, La mère est en Poméranie,

'S Pommerlànd ìsch àbgebrènnt, La Poméranie est toute dévastée,

Maikäfer flìeh. Hanneton, vole.

Pour écouter la chanson, cliquer (Se chante sur la mélodie de Schlaf, Kindlein, schlaf.)

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept

Auf der Landstrasse Nummer sieben, Sur la route départementale n° 7

Auf der Landstrasse Nummer sechs, Sur la route départementale n° 6

Auf…(etc) Etc …

Hat der Storch ein Kind gebracht. La cigogne a apporté un bébé.

Wie soll es heissen? Comment va-t-on l’appeler ?

Anne-Marie Rumpelkasten. Anne-Marie Fourre-tout.

Wer will ihr die Windeln waschen? Qui veut laver ses langes?

Ich oder du? Toi ou moi ?

Wir kaufen eine Kuh Nous allons acheter une vache

Und was die Kuh am Schwänzel hat, Et ce qu’elle a au bout de sa queue,

Das bekommst du. Ca sera pour toi.

(Texte transmis par Paulette Pefferkorn.)

Gìje, gìje, ràtze, Grattez les violons,

Mòrje kùmme de Schbàtze, Demain arriveront les moineaux,

Iwermòrje de Fìnge, Après-demain les pinsons,

Alle Judde schdìnge. Tous les Juifs puent.

Quand le petit pleurait après être tombé, la maman le consolait avec cette comptine :

Hèèle, hèèle Kàtzedrègg, Que ça guérisse, que ça guérisse, crotte de chat,

Mòrje frìeh ìsch àlles ewègg. Demain matin, tout mal sera parti.

Le soir, au pied du lit, la maman n’oubliait pas de réciter une petite prière avant de faire le signe de la croix au moyen de l’eau bénite et de coucher l’enfant. Plus tard, l’enfant récitait cette prière avec sa maman.

Òòwèds, wènn isch schlààfe géh, Le soir, quand je me couche,

Vìerzèhn Èngle solle mìt mìr géhn: Je veux que quatorze anges m’accompagnent :

Zwei ùff de réschd Sitt, Deux à ma droite,

Zwei ùff de lìnks Sitt, Deux à ma gauche,

Zwei àm Kopp, Deux à ma tête,

Zwei àn de Fìes, Deux à mes pieds,

Zwei solle mich zùdégge, Deux qui me couvrent

Zwei solle mich wégge, Deux qui me réveillent,

Zwei solle mich fìhre, Deux qui me conduisent

Ìns himmlische Paradies. Au paradis céleste.

La plupart de ces comptines ou chansons enfantines sont des airs traditionnels allemands, encore en vogue aujourd’hui et facilement consultables sur internet. Les paroles diffèrent parfois et le nombre de strophes également.

L’enfance d’âge scolaire

Dans beaucoup d’écoles, la mixité n’existait pas et les jeux dans la cour de récréation étaient par conséquent différents pour les garçons et les filles. Après l’école, les garçons aimaient aussi se retrouver entre eux et ne se mêlaient pas aux filles. Les jeux se déroulaient également suivant les cycles de la nature et variaient au cours de l’année.

Il y avait les jeux d’intérieur et les jeux d’extérieur, les jeux des garçons et ceux des filles, les jeux collectifs et les jeux individuels.

Les jeux d’intérieur

Ils se pratiquaient dans la cuisine, lieu de séjour habituel de la famille et de la mère qui pouvait alors exercer une surveillance, mais aussi dans la grange et au fenil, comme dans les dépendances agricoles : le hangar et l’appentis.

Ces jeux rassemblaient souvent les enfants de la maison et ceux des voisins, surtout pendant la mauvaise saison et par temps de pluie.

Les jouets étaient rares : des dînettes, des poupées, des maisons de poupées pour les filles, des jeux de construction (le fameux Méccano), des cubes en bois, un camion ou une voiture en tôle peinte pour les garçons.

François Freyermuth se rappelle avoir reçu un avion capable de rouler grâce à un moteur à ressort. Ce jouet avait été acheté à Paris par une tante.

Il se souvient aussi d’un taxi qui tournait en rond et s’arrêtait de temps en temps pour laisser le chauffeur ouvrir la portière et poser un pied au sol.

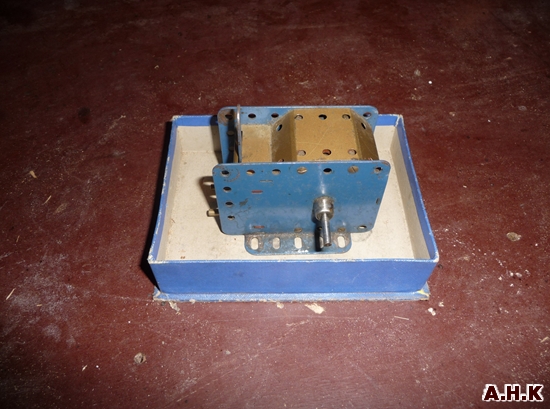

Mon premier jeu de construction était de la marque Constructor, il ressemblait au Méccano, et mon père l’avait acheté dans la quincaillerie Philippe qui existait à l’époque à Herbitzheim. La boîte de base ne permettait pas de grandes constructions, c’est pourquoi j’eus droit aux anciennes pièces du Méccano de mon père. La peinture était défraîchie, certaines tôles pliées et il manquait pas mal de morceaux. Le comble était que les différentes pièces des deux jeux ne correspondaient pas entre elles, si bien que le vieux Méccano ne pouvait pas me servir à grand-chose.

Alors, l’année suivante, j’eus droit à une boîte de Méccano et plus tard à d’autres boîtes, même à un vrai moteur électrique Méccano avec inverseur de marche. Rétroactivement je pense au danger d’un tel jouet qui fonctionnait au courant 220 volts, surtout s’il était manipulé par des mains d’enfants. Mais à l’époque, personne ne s’en souciait et heureusement aucun accident ne s’est produit. Il existait bien un moteur Méccano à ressort, mais beaucoup moins performant.

Ce qui reste actuellement du Méccano

|

Le petit moteur Méccano. Il manque le fil d’alimentation.

|

Quelques constructions simples. |

Manuels de constructions

|

Mon frère avait une marraine qui habitait en ville et il avait toujours de plus beaux jouets que moi. Je me rappelle qu’il avait eu un grand avion à hélices du genre Super Constellation. Quand il le poussait, les roues faisaient tourner les hélices grâce à des flexibles reliés à elles.

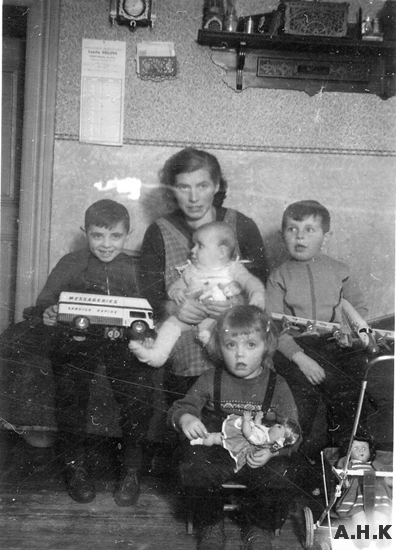

Photo prise à Noël 1955.

Le camion de déménagement, l’avion à hélices et les poupées.

Les jeux éducatifs existaient déjà.

François Freyermuth a reçu un jour un jeu de cartons ressemblant au

loto. Il y avait une série de 12 cartons, ne comprenant pas des suites

de nombres, mais chacun 6 images d’animaux. Le jeu consistait à piocher

une image dans le talon et celui qui pouvait compléter le premier ses

cartons gagnait la partie. Ce jeu eut beaucoup de succès, puisque même

ses enfants y jouèrent encore.Le camion de déménagement, l’avion à hélices et les poupées.

Les jeux d’intérieur prenaient le plus souvent la forme de jeux de cache-cache et les endroits pour se cacher ne manquaient pas dans une grande maison : le grenier, la grange, le fenil et les dépendances. Le jeu de cache-cache s’appelait "Sùcherts" à Herbitzheim et curieusement "Schdockgelééses" à Kalhausen.

Le fenil était un endroit de prédilection bien qu’il fût toujours dangereux de s’y aventurer à causes de risques de chutes. Pour y accéder, il fallait d’abord gravir une petite échelle pour arriver au-dessus de l’étable.

De là on pouvait encore monter à l’étage supérieur au moyen d’une autre échelle. Nous nous placions sur les poutres transversales qui formaient les fermes de la charpente et de là nous sautions sur le foin en contrebas.

La hauteur de la chute variait selon l’épaisseur du foin et on ne risquait pas de se faire mal, mais il ne fallait pas trop s’approcher des bords. Ces jeux dans le foin étaient bien sûr salissants, mais les parents les toléraient.

La fabrication de figurines en plomb était une occupation d’hiver, encadrée par une grande personne à cause du danger du métal en fusion. Des maisons, des arbres, des animaux, des soldats prenaient forme. Ces figurines restaient le plus souvent à l’état brut et on ne prenait pas la peine de les peindre.

Les coques des noix délicatement ouvertes en deux avec un couteau pouvaient devenir de frêles embarcations miniatures. Je me rappelle qu’une année, mon père nous appris à fabriquer, à partir de coques de noix, des boules pour le sapin de Noël. Un morceau de laine inséré entre les deux moitiés de la coque servait d’attache et du papier d’aluminium récupéré sur une tablette de chocolat maintenait la coque fermée tout en la décorant. C’était une décoration tout à fait originale et bon marché.

|

|

Moules en deux parties pour figurines de plomb.

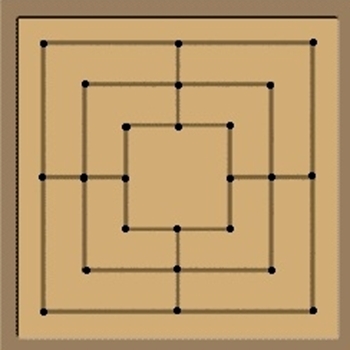

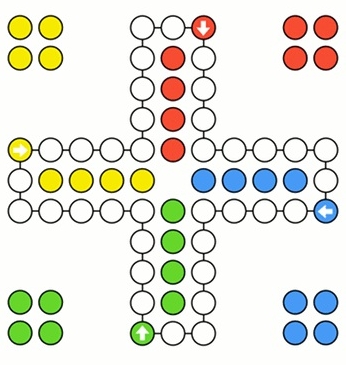

Les jeux du moulin "Nie Mihl" et le jeu Ne t’en fais pas "Mènsch ärschèr dìch nìtt" se pratiquaient le soir et pendant la mauvaise saison.

Le jeu du moulin se jouait à deux sur une grille rudimentaire faite de trois carrés concentriques. Chaque joueur disposait de neufs pions chacun, en fait des haricots blancs et des haricots noirs qu’il fallait aligner par trois sur des points placés aux angles, diagonales et médianes des carrés.

Le second jeu, appelé plus tard Jeu des chevaux, se jouait sur une grille de cases qu’il fallait parcourir dans un sens donné pour placer ses pions dans son camp. Il se jouait avec des haricots ou des boutons de couleurs différentes.

|

|

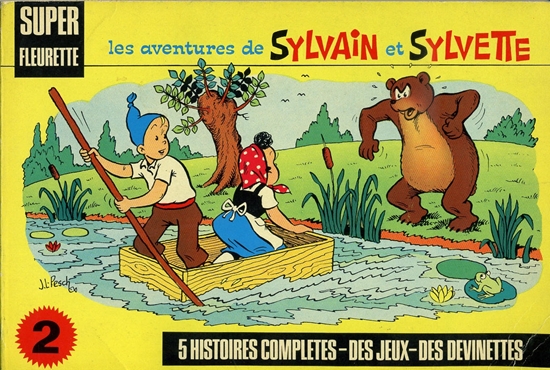

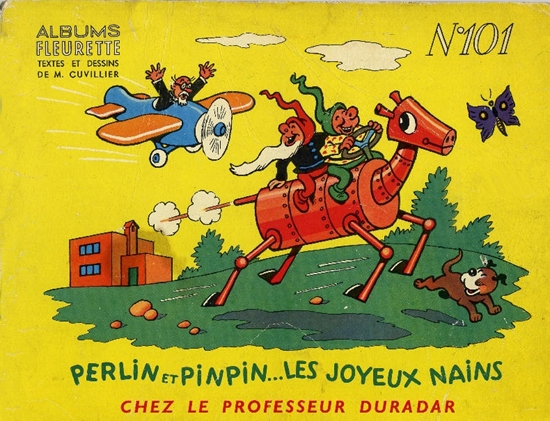

On ne peut clore ce chapitre des jeux d’intérieur sans mentionner la lecture, activité typiquement d’intérieur. Peu de familles possédaient des livres pour enfants pour la simple raison que les livres étaient chers. Pourtant, les enfants membres des « Cœurs Vaillants » ou des « Ames Vaillantes » pouvaient emprunter des albums de bandes dessinées, dans la salle Sainte Thérèse de Herbitzheim ou s’abonner à ces magazines par l’intermédiaire du curé Musser. C’est là que je fis connaissance avec la série des Sylvain et Sylvette et avec le magazine Perlin et Pinpin.

|

|

La série Sylvain et Sylvette a été créée en 1941 par Maurice Cuvillier et reprise à sa mort, en 1956, par Jean-Louis Pesch. Ce dernier s’associe en 1959 et jusqu’en 1980 à Claude Dubois, dessinateur et scénariste qui participe à l’élaboration de 94 titres. Certains scénarios de la troisième série sont écrits par Robert Génin.

Les albums de Sylvain et Sylvette racontent les aventures de deux enfants d’environ douze ans, un frère et sa sœur, qui après s’être égarés dans la forêt, y vivent dans une chaumière en compagnie d’animaux domestiques. Ils pourraient mener une vie tranquille, s’il n’y avait pas quatre animaux sauvages, bêtes et méchants (le renard, le loup, l’ours et le sanglier) qui veulent s’approprier leur chaumière et leur voler leurs biens.

(Source fr.wikipedia.fr)

Les lutins Perlin et Pinpin sont apparus pour la première fois en 1940, également sous la plume de Maurice Cuvillier, dans un journal catholique destiné aux petites filles : "Ames vaillantes". La petite Malou y fait la rencontre de deux nains qui deviendront bientôt l’emblème des éditions Fleurus. Plusieurs séries de périodiques porteront le nom de Perlin et Pinpin, d’abord dans les années 40, puis en 1956. Perlin et Pinpin sera aussi édité en album.

(Source http://bdtroc.fr)

Les jeux d’extérieur

Ces jeux étaient beaucoup plus variés et pouvaient se dérouler en de multiples endroits : la cour de la ferme, l’usoir, le jardin, le verger, les prés et les champs pendant les travaux agricoles et même la forêt. Beaucoup de ces jeux étaient saisonniers et revenaient chaque année, selon les cycles de la nature.

Le jeu de cache-cache était très prisé à l’extérieur, tout comme la balançoire accrochée à une branche d’arbre ou la simple bascule faite d’une planche posée sur un rondin. Cela s’appelait "e Gunsch".

Il en était de même pour le jeu d’attrape, "Fàngess", qui se pratiquait aussi bien dans la cour d’école que sur l’usoir et la place du village. Le jeu s’appelait attrape-délivrance : celui qui était touché restait sur place et étendait ses bras dans l’espoir d’être délivré par un coéquipier et de pouvoir continuer à jouer.

Les jouets d’extérieur étaient rares. Mon premier camion était fait avec d'épaisses planches clouées ensemble et avait quatre grandes roues, en fait de grosses rondelles de caoutchouc qui frottaient partout et de la taille d'un camembert. C’est certainement mon père qui me l’avait fabriqué avec du matériel de récupération.

On aperçoit très bien le vieux camion aux roues branlantes.

Photo de 1952.

Photo de 1952.

Les échasses et le cerceau étaient encore à la mode. Pour les échasses, mon père avait utilisé des rames de haricots (c’était de fines perches de sapin, "Bohneschdègge" et il y avait fixé des taquets. Plus je devenais un expert en échasses et plus je voulais de la hauteur pour les taquets. Il avait même fixé des repose-pieds repliables de moto à une paire de perches.

|

|

Deux paires de petites échasses et à droite,

la paire d’échasses avec les repose-pieds repliables de moto.

Beaucoup de garçons avaient leurs

échasses fabriquées artisanalement à partir de rames de haricot et

aussi leur canif personnel "e Sàckmèsser", qui leur servait en de nombreuses circonstances et qu’ils gardaient précieusement. la paire d’échasses avec les repose-pieds repliables de moto.

Ce couteau leur servait entre autres, à découper en automne, lors de la garde des vaches, des tiges bien droites et effilées de noisetiers. L’écorce était alors incisée et le bâton se trouvait joliment décoré de spirales, d’anneaux et de figures géométriques.

Le cerceau était une jante de roue de vélo dépouillée des rayons et du moyeu et nous avions une technique perfectionnée pour faire avancer le cerceau et surtout pour le diriger. Mon père avait fabriqué une sorte de crochet métallique pour maintenir le cerceau et on pouvait parfaitement contrôler sa course, bien mieux qu’avec un simple bâton.

Le jeu de billes était aussi très courant. La plupart des billes "Kugle" ou "Schnéllere" étaient de simples billes en terre cuite et peinte achetées à l’épicerie du village. Mais il y avait aussi les billes en verre, qui avaient une valeur supérieure, et les gros calots encore plus précieux. Nous avions même de belles billes en acier provenant de roulements à billes. François Freyermuth se rappelle même avoir eu des billes en bois. Dans les jeux de billes courants, les billes de terre cuite étaient utilisées jusqu’à épuisement du stock. C’est alors que les autres sortes de billes s’avéraient très utiles, car on pouvait les échanger contre des billes en terre cuite et ainsi continuer de jouer.

Billes en terre cuite.

Le jeu de billes le plus pratiqué, selon François Freyermuth, était le jeu du trou ou du cercle.

Une petite cavité était creusée dans la terre au moyen du talon de la chaussure (on plantait le talon dans la terre et l’on tournait sur soi-même autant de fois qu’il le fallait pour obtenir un trou de quelques centimètres de profondeur). On pouvait aussi tracer, avec un bâton, un cercle d’un diamètre de vingt à trente centimètres.

On se plaçait à environ trois ou quatre mètres du trou et chacun lançait une bille en direction de la cavité. Celui qui plaçait sa bille dans la cible gardait sa bille et pouvait ensuite, d’un coup avec le pouce, d’une chiquenaude, tenter de faire rentrer les billes des autres joueurs dans la cible. S’il réussissait à les faire rentrer toutes, il empochait toutes les billes placées. Dans le cas d’un échec, c’est le second joueur le mieux placé qui prenait le relais.

Si personne n’arrivait dans la cible du premier coup, celui qui s’en approchait le plus commençait le jeu.

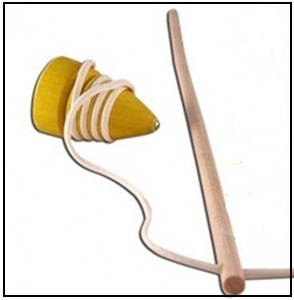

La toupie avait son heure de gloire avant guerre et a peu à peu disparu de la panoplie des jeux. Je ne me rappelle pas du tout avoir joué à la toupie dans les années cinquante.

Par contre, Jean-Marie Pefferkorn se rappelle très bien avoir joué à Kalhausen avec des toupies-fouets lorsque les beaux jours étaient revenus. Tous les enfants de son quartier avaient leur toupie colorée et jouaient pendant de longues heures sur la route.

Le magasin Lett " 's Léné" était d'ailleurs bien fourni en toupies.

Toupie-fouet

(Photo Jeujouethique)

| |

Certains enfants avaient des jouets achetés.

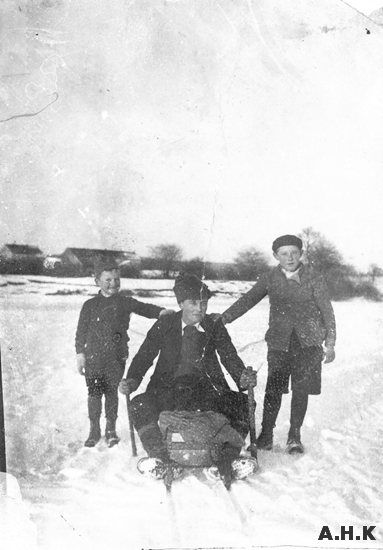

En hiver, les jeux d’extérieur se

limitaient à des parties de luge et à des glissades, sans oublier les

boules et les bonhommes de neige.Les rues secondaires, dont toute circulation automobile était absente et qui n’étaient pas déneigées à l’époque, devenaient de belles pistes de luge. Il existait aussi des pistes à l’extérieur du village de Kalhausen, sur les pentes du "Rèbbèrsch", derrière le cimetière, ou du "Klàrer Brùnne", vers Etting. Dans les prés, les pistes étaient plus casse-cou et les enfants pouvaient mieux s’amuser qu’à l’intérieur du village.

Les garçons, plus téméraires, se couchaient à plat ventre sur la luge et dévalaient les pentes, la tête en avant. Les filles s’asseyaient tout simplement sur leur engin, les pieds posés sur les patins. Parfois les garçons formaient une chenille en accrochant la luge suivante avec leurs pieds. La colonne était alors difficile, voire impossible à diriger et elle se disloquait souvent en route, faisant verser les derniers dans la neige.

Pour augmenter la vitesse, certains grands prenaient avec eux un équipier qui se plaçait à califourchon sur les reins. Là aussi, la luge, trop rapide, prenait parfois son envol sur une bosse et se renversait.

Les pistes villageoises regelaient en soirée et elles étaient alors prises d’assaut par les adolescents. C’est à la lueur de l’éclairage public que garçons et filles s’amusaient à dévaler les rues et à se taquiner. C’était aussi l’occasion de se serrer les uns contre les autres sur les luges et de nouer quelque commencement d’idylle. Malgré le froid ces glissades duraient jusque tard dans la soirée.

Les luges à lattes avaient fait leur apparition dans les années cinquante et mon frère en avait reçu une de sa marraine. Moi, je devais me contenter de l’antique luge de mon père, faite d’un assemblage de planches et qu’on appelait "e Mùùl". Le plus souvent je laissais ce traîneau archaïque à la maison et j’utilisais l’engin de mon frère.

En luge, sur la Sarre gelée.

|

Hiver 1958. Luge à lattes et luge à planches.

|

Les caniveaux gelés permettaient de faire des glissades, surtout si le soir, on avait pris la précaution d’y déverser quelques seaux d’eau puisés à la fontaine publique.

Dans les villages situés près d’une rivière, ou à Hutting, certains prés se trouvaient inondés en hiver et les larges flaques d’eau gelaient. On pouvait alors sans danger faire de la luge sur glace ou du patin. L’eau n’était pas profonde et la glace épaisse ne risquait pas de se briser.

La Sarre ou l’Eichel gelait très rarement, au contraire du canal. Mais personne n’osait s’aventurer sur le canal gelé. Nous n’avions pas de chaussures spéciales avec des patins incorporés, comme celles qu’on trouve actuellement dans les patinoires, mais des patins qu’on pouvait fixer aux chaussures par un système de serrage et qui ne tenaient pas très bien.

Pendant les travaux agricoles, nous ne restions pas à la maison, mais nous devions accompagner nos parents dans les champs. C’était aussi l’occasion de nous amuser car nous étions encore trop petits avant 10 ans, pour leur apporter notre aide.

C’était justement le cas pendant la fenaison. Certains prés fauchés étaient en pente et nous en profitions pour rouler en bas de la pente, comme des troncs d’arbres, ou à faire des culbutes successives, "Bùrzelbòòm schlòòn".

Un autre jeu se déroulait pendant le chargement du foin sur la remorque. La longue perche de sapin qui servait à arrimer le chargement pendant le retour à la maison et qui s’appelait "de Wìesbòòm" était fixée au moyen d’une corde à l’arrière de la charrette pendant le chargement. Elle était ainsi traînée d’un bout à l’autre du champ. Notre plaisir était de nous tenir en équilibre sur cette perche, assis ou debout, pendant la progression de l’attelage, d’un tas de foin à l’autre.

Après la moisson, venait le temps des labours d’automne ou du déchaumage. Nous savions par expérience que les champs moissonnés regorgeaient de souris car elles trouvaient facilement de nombreux épis et grains à manger.

Déjà lors de la récolte des gerbes, nous emmenions toujours avec nous notre petit chien Micky qui se faisait un plaisir de croquer les souris présentes sous les tas de gerbes. Pendant que le père chargeait les gerbes sur la remorque, nous attendions que la dernière gerbe du tas soit chargée pour essayer de piétiner les souris qui se sauvaient.

Elles se réfugiaient toujours sous la dernière gerbe, croyant y être à l’abri. Elles étaient souvent plus rapides et agiles que nous et nous n’arrivions pas toujours à en écraser. Le père utilisait sa fourche pour essayer de les tuer en frappant de grands coups sur le sol.

La chasse aux souris se poursuivait aussi pendant les séances de labour. Nous suivions toujours la charrue et essayions de piétiner les nombreuses souris qui couraient sur la terre retournée et dont la charrue avait mis à jour les nids.

Les souris adultes pouvaient facilement se cacher sous une motte de terre, mais nous faisions main basse sur les souriceaux qui se blottissaient dans les nids : ils étaient minuscules, tout roses, encore dépourvus de polis et aveugles. Il était facile de les piétiner pour les tuer.

Quand le chien ne nous accompagnait pas, nous lui ramenions à la maison des poches pleines de ces souriceaux morts. Je ne sais plus s’il les mangeait, en tout cas nous faisions œuvre utile et croyions lui faire plaisir.

Pendant la moisson, les jeunes accompagnent les grands.

Le battage des céréales avait lieu à la fin de l’automne et en hiver et nous étions souvent présents, les jeudis. Trop jeunes pour aider, nous n’avions d’autre solution que de nous amuser. Plus tard, nous devions prendre notre place dans la chaîne, en posant les gerbes sur la table d’alimentation de la machine et en coupant le lien.

Le battage s’effectuait dans la grange et la paille était mise en botte par mon père au moyen d’une botteleuse à main. Un seul lien maintenait la botte de paille liée et le système de fermeture était assez primitif : le lien comportait un nœud qui était retenu par un œillet à l’autre bout.

Les bottes de paille étaient entassées au niveau de la porte de la grange grande ouverte dans l’attente de la fin des opérations et de leur évacuation au fenil. Le tas de paille grandissait à vue d’œil et nous nous amusions à nous cacher derrière les bottes et à sauter sur elles.

Il arrivait fréquemment que le nœud sorte de l’œillet et la botte n’était plus liée. Nous ne nous en apercevions pas et lorsqu’il fallait monter les bottes au fenil, mon père devait refaire le lien, ce qui l’énervait quelque peu.

Beaucoup de jeux trouvaient leur source dans la nature et de nombreux jouets se fabriquaient à partir de ce qu’on pouvait trouver dans l’environnement, autour de la maison, dans les prés, les champs et en forêt.

Le printemps, et plus spécialement le mois de mai, était la période des hannetons. Il fallait les voir voler, en nombre, le soir, autour des lampes de l’éclairage public ! Pendant la journée, le jeudi ou le soir, après la classe, notre plus grand plaisir était de secouer les cerisiers. Les hannetons, accrochés aux tendres feuilles dont ils étaient friands, tombaient comme des grêlons et nous n’avions plus qu’à les ramasser et à les mettre dans une boîte métallique à couvercle.

Cela bruissait, cela bougeait dans la boîte et une odeur caractéristique émanait de la boîte, dès qu’on soulevait le couvercle. Le lendemain, nous trouvions bizarre que de nombreux coléoptères soient attachés par deux par le bout de leur abdomen. Nous placions parfois un hanneton dans la paume de la main, en espérant qu’il grimpe au bout d’un doigt dressé et qu’il déploie ses ailes pour s’envoler.

Parfois, nous attachions un fil à coudre à la patte du hanneton et lorsqu'il s'envolait, nous chantions :

"Maikäfer flìeh, De Bàbbe ìsch ìm Krìesch, De Mòmme ìsch ìm Pommerlànd, 'S Pommerlànd ìsch àbgebrènnt, Maikäfer flìeh".

Quand il était trop endormi pour bouger, nous le réchauffions avec notre haleine et il daignait alors se déplacer et prendre son envol.

Le contenu de la boîte échouait dans le parc à poules et nous recommencions le lendemain notre chasse.

Ce n’était pour nous qu’un jeu, comme un autre, et nous ne pensions pas du tout protéger les cerisiers du verger contre l’attaque des hannetons et réguler ainsi leur prolifération.

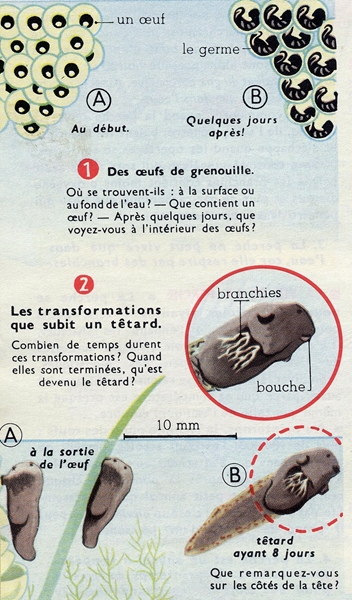

Une autre occupation printanière était l’élevage de têtards. Souvent, nous trouvions dans une ornière de chemin remplie d’eau des œufs de grenouille ou de crapaud agglomérés en une masse gélatineuse. Nous rapportions ces œufs à la maison, dans une boîte de conserve, et nous les mettions dans un seau, dans l’attente de leur croissance et de leur évolution. Nous pouvions observer les pattes pousser, puis la queue grandir jusqu’à tomber au bout de trois mois environ. Les têtards se métamorphosaient en petites grenouilles que nous relâchions ensuite dans la nature.

|

|

Extraits du manuel scolaire Leçons de choses

Cours moyen et supérieur -Orieux et Everaere Classiques Hachette 1967

Les escargots, faciles à trouver dans le jardin, étaient aussi des animaux dignes d’intérêt et on pouvait les observer longuement. Nous attendions qu’ils sortent de leur coquille, au besoin, il fallait les arroser avec un peu d’eau, et qu’ils dressent leurs tentacules qu’on appelait des cornes ou des antennes.

Nous les touchions alors du doigt pour qu’elles se rétractent. Parfois les escargots se montraient capricieux et tardaient à sortir leurs tentacules. L’attente alors pouvait durer et pour les « motiver », l’on chantait :

Schnèck, Schnèck, Escargot, escargot,

Schdréck de Héére russ Sors tes cornes

Odder wèrff isch disch Ou je te jette

Iwwer de Kìrchturm enuss. Par-dessus le clocher.

(Comptine rapportée par Paulette Pefferkorn).

Pour nous, tout était dans la nature.

Une paire de cerises avec leur queue devenait une belle boucle d’oreille pour les filles.

Les tiges de pissenlit devenaient des trompettes, tout comme un brin d’herbe placé entre les deux pouces et qu’on faisait vibrer en soufflant dessus.

Les fleurs de bardane "Klédde" devenaient des projectiles et s’accrochaient aux habits et parfois aux cheveux, les fleurs de coquelicot rabattues se transformaient en jolies demoiselles.

Une tige de plantain pliée en deux et qu’on faisait coulisser servait à projeter au loin l’extrémité garnie de graines.

L’automne nous offrait ses glands dont la cupule devenait une pipe, et ses marrons transformés en bonhommes, en animaux, en colliers et bracelets pour les filles. Les poils à gratter de l’églantier servaient à faire des farces aux filles.

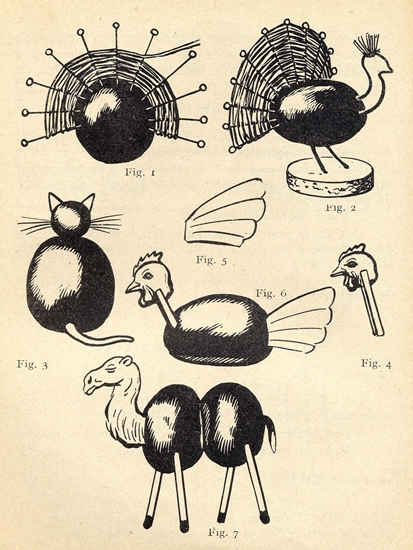

|

|

Illustrations tirées de Jeux et activités de plein air et d’intérieur

par Barret et Lafont Editions Bourrelier 1949

par Barret et Lafont Editions Bourrelier 1949

Au pays des mains agiles

Collection Oriens Editions Fleurus 1955.

Collection Oriens Editions Fleurus 1955.

La période de garde des troupeaux, aux mois de septembre et d’octobre, était l’occasion de nombreuses explorations et découvertes et les groupes mixtes d’enfants organisaient alors de nombreux jeux collectifs. Il était d’usage d’allumer un feu, non seulement pour se chauffer, mais aussi pour cuisiner des pommes de terre et des pommes dans la braise. De nombreux jeux collectifs s’organisaient (voir plus loin). C’était aussi l’expérimentation des premières cigarettes au contact des plus grands. Les Celtic ou les Parisiennes s’achetaient à l’époque chez Anne Fabing appelée " 's roode Ònna", puis plus tard chez Agathe Dier, "Mààdléns Àgàth" et enfin chez Valentine Thinnes.

Certains garçons, Norbert Freyermuth par exemple, étaient devenus experts dans l’art de faire sortir les souris de leur trou, peut-être avec l’aide d’un chien, de les parquer dans de petits enclos faits de branchages et de jouer avec elles. (Anecdote rapportée par Emile Pefferkorn)

Les jeux des garçons

Les garçons étaient plus turbulents que les filles et restaient moins en place. Leurs jeux se déroulaient plus souvent à l’extérieur des maisons et du village, au contact de la nature qu’ils exploraient et apprenaient à connaître par toutes sortes de jeux et d’aventures.

Ils étaient aussi moins regardants quant à la propreté de leurs habits et n’hésitaient pas à se rouler par terre ou à se laisser tomber au sol dans certains jeux.

La cour de l’école de Kalhausen présentait des endroits de terre battue qui se changeaient en espaces boueux à la moindre pluie. Ils organisaient alors des glissades dans la boue, sans égards pour leurs habits. (Anecdote relatée par Gabriel Freyermuth)

Les cours d’eau, les vergers, la forêt les attiraient et étaient leurs terrains de jeux favoris.

La Sarre et l’Eichel devenaient des destinations de baignades dangereuses en l’absence de toute surveillance adulte. C’est là que bon nombre de garçons apprirent à nager, tout simplement en imitant les grands. Mais tous n’avaient pas le droit de se baigner dans la rivière ou le canal.

A Herbitzheim, les plongeons de 3 à 4 m de haut s’effectuaient depuis les ponts en bois sur le canal et concernaient surtout les adolescents.

Les nombreuses casemates de la ligne Maginot étaient devenues des buts d’exploration et souvent des munitions trouvées étaient rapportées à la maison.

C’est ainsi que nous ramenions en cachette des cartouches de fusils ou de mitrailleuses : la balle était introduite dans un trou percé dans une pièce de fer et séparée sans difficulté de la douille.

La poudre noire était récupérée, mise en tas et allumée pour notre plus grande joie.

Une autre variante, un peu plus dangereuse, est racontée par François Freyermuth.

On remplissait une boîte de conserve de poudre noire et on y mettait le couvercle. Une sorte de cordon de poudre devait mettre le feu au contenu de la boîte et la faire exploser.

Un jeu stupide et totalement inconscient consistait aussi à jeter des cartouches intactes dans un feu et à s‘éloigner le plus loin possible pour se mettre à l’abri de la balle qui ne manquait pas d’être projetée au loin.

Notre instituteur nous mettait toujours en garde contre les dangers de ces manipulations.

Cartouches de guerre, douilles et balles.

Il nous inculquait aussi le respect de la nature et la protection des animaux, mais certains n’en avaient cure.

Ils dénichaient les pies qui avaient la réputation d’être voleuses et les corbeaux. Parfois ils emmenaient un jeune oiseau chez eux, dans le but de l’apprivoiser, mais souvent l’oiseau périssait dans la cage.

Les billes, tout comme la pratique du vélo étaient aussi plutôt masculines.

Pour les parents, il n’était pas question d’acheter un vélo-enfant, il fallait se contenter de ce qui existait. A défaut de vélo-dame, un vélo-homme faisait l’affaire, malgré la barre transversale du cadre qui nous empêchait de passer la jambe droite. Alors, pour pouvoir rouler quand-même, on passait la jambe sous la barre et on parcourait quelques mètres dans une position inconfortable, sans pouvoir s’asseoir sur la selle, en attendant de grandir…

Nous avions droit au vélo abandonné par le grand-père devenu trop âgé pour s’en servir. Mais nous n’aimions pas ces engins jugés archaïques et tristes, avec leur peinture noire, monotone.

Nous rêvions d’un demi-course moderne et coloré. Alors, pour changer quelque peu la situation, nous prenions d’office un pot de peinture blanche ou rouge et nous nous appliquions à repeindre le cadre du vélo, sans même démonter quoi que ce soit. Le résultat ne devait pas être très soigné, mais pour nous, cela suffisait car nous avions un vélo presque neuf et qui faisait l’affaire.

A propos de peinture, nous avions trouvé, mon frère et moi, un excellent moyen pour bien remuer le contenu du pot : nous nous sommes mis à faire rouler le pot dans la cour bétonnée, à l’arrière de la maison. Et ce qui ne devait pas se produire, arriva : le couvercle du pot s’ouvrit et toute la peinture se retrouva gaspillée. Je dois dire que depuis ce jour, je n’ai plus jamais remué de peinture de cette façon.

J’avais installé sur mon vélo un timbre (sonnette) tout à fait original. Il n’était pas fixé au guidon, mais sur la fourche avant et venait frotter contre la jante de la roue si on l’actionnait. Cela voulait dire qu’on ne l’entendait que si on roulait et que pour bien l’entendre, il fallait rouler vite. C’était pour nous l’occasion de courses folles, rien que pour le plaisir de faire entendre le son du timbre du vélo.

Nous utilisions aussi le vélo pour promener notre petit chien. Nous l’avions habitué à prendre sagement place dans le siège-enfant fixé sur le porte-bagages arrière et il était content d’être ainsi promené.

Les patins à roulettes étaient aussi à la mode chez les garçons, plus casse-cou que les filles. La rue était notre piste, mais parfois je marchais, patins aux pieds, sur de la terre et des grains de sable s’incrustaient dans les roulements à billes qui grippaient. Mon père dut plus d’une fois démonter les roues et nettoyer les roulements.

Si l’un d’eux possédait un ballon en caoutchouc (les ballons de foot en cuir n’étaient pas encore très répandus), on se rassemblait dans un pré et une partie de balle au pied s’organisait avec des buts improvisés.

Je me rappelle que le curé Musser de Herbitzheim avait fait installer pour les enfants, à côté de l’église, une grande balançoire qui a eu beaucoup de succès. Deux portiques soutenaient une poutre métallique garnie d’une dizaine de sièges. Cette poutre se balançait horizontalement et les grands garçons essayaient bien sûr d’aller le plus haut possible. C’était assez dangereux, mais il n’y eut heureusement pas d’accident.

Les jeux des filles

C’était des jeux calmes, le plus souvent collectifs.

Outre les poupées, les landaus, les poussettes, les dînettes, les filles avaient le quasi-monopole de la corde à sauter, ‘s Sèèlhupse, non seulement dans la cour de récréation, mais aussi à la maison. Certaines avaient leur propre corde à sauter et s’amusaient seules à sauter, tout en énumérant les lettres de l’alphabet ou à compter le plus loin possible.

|

|

D’autres, plus grandes, avaient une plus longue corde qu’elles faisaient tourner à deux : les filles rentraient alors dans le jeu par le côté, l’une après l’autre et en ressortaient de l’autre côté, en essayant bien sûr de sauter sans accrocher la corde. Les sauts se faisaient pieds joints.

Les rondes étaient aussi plutôt réservées aux filles, tout comme les jeux de balle à lancer et la marelle.

Les filles exerçaient leur adresse à rattraper la balle lancée en l’air ou contre un mur. On augmentait la difficulté en faisant un tour complet sur soi, pendant que la balle était lancée, en tapant dans les mains ou encore en comptant le plus loin possible. Ces jeux de balle étaient individuels ou collectifs.

La marelle était tracée sur la route ou sur une surface bétonnée au moyen d’un morceau de plâtre.

Les fêtes foraines

A Kalhausen, les garçons attendaient avec impatience la fête patronale du mois de mai et la "Kìrb" pour acheter, avec leur argent de fête, le "Kìrwegèld", des pistolets à bouchon "Schdobbèrtrévolver" ou à amorces et des boules détonantes "Knàllèrbse".

Les amorces se présentaient sur des rouleaux qu’il fallait introduire dans le pistolet et n’étaient pas dangereuses. Les rouleaux étaient constitués de deux fines bandes de papier roses collées ensemble et entre lesquelles étaient placées, à quelques millimètres d’intervalle, de petites quantités de poudre.

Quand on n’avait pas assez d’argent pour s’acheter un pistolet, on achetait seulement des rouleaux d’amorces et on faisait éclater les amorces en tapant dessus avec un caillou.

Le pistolet à bouchon, par contre, pouvait être plus dangereux pour les yeux, si on tirait de trop près.

Le bouchon de liège garni d’un peu de poudre était introduit dans le canon du pistolet et au moment où on appuyait sur la détente, une pointe venait perforer le bouchon et mettait le feu à la poudre.

Cela faisait beaucoup de bruit et de la fumée. Les garçons aimaient cela et s’en contentaient, dans l’attente de pouvoir acheter plus tard, une vraie carabine, "e Flobèèr". Là aussi, on pouvait acheter seulement des bouchons et les faire éclater d’un coup de talon ou de marteau, en les plaçant sur une surface dure.

Les boules détonantes se présentaient sous la forme d’une simple enveloppe de papier torsadé, contenant des grains de sable enrobés d’une poudre blanche explosive. Quand on les lançait contre une surface dure, elles éclataient instantanément. La tactique des garçons était de les faire éclater sur la route, aux pieds d’une fille qui ne manquait pas alors de s’effrayer.

Boules détonantes.

On pouvait encore acheter des pistolets ou des fusils à flèches pour tirer sur une cible. Les flèches étaient garnies d’un caoutchouc qui faisait ventouse sur la cible.

|

|

Pistolet à amorces. Pistolet à bouchons.

Amorces.

(Photo internet)

Les manèges forains, les carrousels ou "Karussèlle", étaient pris d’assaut lors des fêtes villageoises et les enfants devaient en profiter le plus possible, car ils ne restaient pas longtemps. Mais le nombre de tours était forcément limité, car cela revenait cher et le peu d’argent de poche reçu pour l’occasion, était vite dépensé.

Le jour de la fête patronale, à la sortie des vêpres, le curé Ichthertz donnait à chacun des servants de messe une ou deux pièces pour aller sur les manèges, se rappelle Jean-Marie Pefferkorn.

Les adolescents qui gagnaient déjà un peu d’argent, pouvaient en profiter plus. On trouvait à Kalhausen, surtout le manège à chaînes appelé "Kédderéssel" ou "Kéddedrìll " et le manège à gondoles, "de Schìffschaukle".

Les gondoles pouvaient contenir deux personnes assises face à face. Pour démarrer, le patron du manège mettait la gondole en mouvement, mais après, il fallait entretenir soi-même le balancement de la nacelle. Ou bien, on la mettait soi-même en mouvement en se tenant debout, mais après, il fallait s’asseoir.

Le manège à chaînes comportait des sièges individuels suspendus au bout de deux chaînes et donnait l’impression de voler dans les airs. Certains grands avaient pris l’habitude de s’amuser à bousculer les filles qui avaient eu le malheur de s’installer devant eux et de faire tournoyer les sièges.

Cette sorte de manège se retrouve de nos jours encore dans certains parcs d’attraction, mais en plus grand.

Une gondole en plein mouvement. |

Manège à sièges suspendus installé sur la place du village. |

Les jouets fabriqués

Très peu de jouets étaient achetés en magasin à cause de leur prix. Souvent un papa ou un parrain bricoleur consacrait quelques heures de temps libre à fabriquer, à partir de matériaux de récupération, un véhicule automobile ou une maison de poupée.

Les adultes apprenaient volontiers aux grands à fabriquer certains jouets, et les grands initiaient les plus petits. Ainsi naissaient des arcs et des flèches (à partir de rameaux d’osier et de ficelle), des lance-pierres (à partir d’une branche de noisetier en Y, d’un morceau de cuir récupéré sur une vieille chaussure et de lanières de caoutchouc découpées dans une chambre à air), des cannes à pêche (à partir d’un bâton, d’une ficelle, d’un bouchon de liège et d’un clou recourbé)…

Un rien pouvait devenir un jouet.

Une boîte de sardines vide se transformait en bateau qui flottait allègrement sur les flaques d’eau et j’avais construit un train de bateaux en les attachant les uns aux autres au moyen de fil de fer.

Une rondelle de bois découpée à la scie, par un adulte, dans une bûche devenait sur le champ une roue qu’on faisait rouler sur la route en pente, se rappelle François Freyermuth.

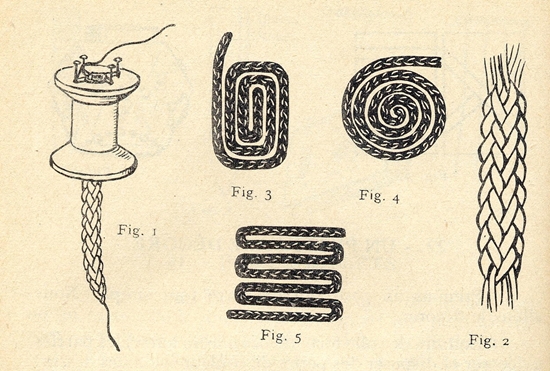

Une bobine en bois de fil à repriser devenait un tricotin pour les filles : le père plantait quatre pointes en carré sur le dessus de la bobine et ensuite, avec de la laine et une aiguille à tricoter, il fallait monter les mailles sur les clous en tournant toujours dans le même sens. Un cordon de laine se formait ainsi et sortait par le trou inférieur de la bobine. Le cordon était enfin roulé en spirale ou en carré et cousu pour devenir un tapis de poupée.

Au pays des mains agiles-Collection Oriens Editions Fleurus 1955

La bobine se transformait en char d’assaut pour les garçons. Les bords de la bobine pouvaient être crantés au moyen d’un couteau et une bande de caoutchouc découpée dans une chambre à air était passée dans le trou central de la bobine. Le caoutchouc était torsadé et quand on le relâchait, la bobine était mise en mouvement.

Je sais qu’on utilisait du savon pour faciliter la rotation de la bobine. On pouvait également intercaler entre la bobine et le clou une fine tranche de bougie dont on avait retiré la mèche.

|

|

La lampe à huile était aussi un classique et sa fabrication trouvait parfois sa place dans le programme de sciences à l’école, appelé à cette époque, à bon escient, leçons de choses. On y étudiait également le hanneton, le têtard et d’autres animaux qu’on apprenait ainsi doublement à connaître.

Cette lampe est une veilleuse et on pouvait l’utiliser, à la place de bougies, lors d’un décès, pendant qu’on veillait le défunt. Elle brûlait sans danger pendant de nombreuses heures, il suffisait de temps en temps de remonter la mèche pour avoir une flamme suffisamment grande.

Les jeux collectifs

Le meneur de jeu était toujours désigné par une formule éliminatoire.

Voici une formule citée par Joseph Pefferkorn :

« Une boule qui roule du haut Paris sonne uno, duo, trio, quatro, cinquo, sexto, septo, huito, neuvo, dixo, midi, hors d’ici. »

Les formules éliminatoires étaient parfois toutes simples, du genre Ens, zwei , drèi, ùnn duu bìsch druss (Un, deux, trois, éliminé !)

Il y avait aussi

Isch ùnn du Toi et moi,

Müllersch Kuh, Et la vache du meunier,

Bäggersch Ésel, L’âne du boulanger

Dèr bìsch duu. Mais c’est toi.

Le jeu des quatre coins

Il se jouait sur le parvis de l’église de Herbitzheim, en attendant de rentrer pour l’office. L’endroit s’y prêtait bien avec la présence des colonnes de grès qui supportent l’auvent. Il fallait être à cinq, un dans chaque angle du carré, et le cinquième au centre. Le principe du jeu consistait à changer de coin, sans se faire voler sa place par le joueur du milieu. Celui qui avait perdu son coin prenait la place du centre et essayait de reconquérir un coin au détriment d’un autre joueur.

Le jeu de la chèvre (de Geis)

Ce jeu se pratiquait à Kalhausen, dans les rues du village, mais aussi dans les prés, pendant la garde des vaches en automne. Je n'ai pas le souvenir de ce jeu à Herbitzheim.

Un joueur était désigné pour être le gardien de la chèvre. La chèvre était un trépied formé de trois branches, haut de 70 cm environ, que le père avait coupé dans une haie ou en forêt, lors du façonnage de bois (c’était en général du prunellier, appelé aussi épine noire, "e Schwàrzdèèr" .

Le gardien de la chèvre est armé d’un long bâton, une rame à haricot. En face de lui, à une distance de 5 m se trouvent les joueurs dont le nombre peut varier de 4 à 7 et qui sont dotés chacun d’un bâton d’une cinquantaine de cm environ.

La chèvre est mise debout. Le jeu consiste à renverser la chèvre au moyen du bâton.

Le gardien de la chèvre se place sur le côté pour éviter une blessure et à son signal, le premier joueur lance son bâton à l’horizontale en direction du trépied.

Si le gardien n’a pas pu parer le cou avec sa perche et si la chèvre est renversée, il doit la remettre à sa place le plus vite possible pendant que le joueur qui a lancé son bâton essaye de le récupérer.

Quand la chèvre est relevée, le gardien poursuit le joueur qui veut récupérer son bâton. Alors entre en jeu le second lanceur.

Si le second joueur renverse la chèvre, les autres crient : "de Geis, de Geis" ! Le gardien ne peut alors plus poursuivre le premier et doit remettre la chèvre sur pied.

Dans le cas où la chèvre n’est pas touchée, le gardien a plus de chance d’attraper le lanceur qui devient alors à son tour gardien de la chèvre.

Si les joueurs sont habiles, le gardien de la chèvre peut rester un bon moment à son poste, voire pendant tout le jeu.

Règle du jeu expliquée par Joseph Pefferkorn.

Ce jeu porte le nom de « Chèvre » car la chèvre est un appareil de levage composé le plus souvent de trois poutres disposées en pyramide triangulaire dont le sommet soutient une poulie manœuvrée à l’aide d’un treuil. (définition tirée du petit Robert)

Jeu de la balle cachée

Un joueur cachait une petite balle dans un trou de mur (mur de pierres sèches ou mur de maison) et s’écriait : "Bàlle ìm Iesenèck verschdéggt". Tous les autres joueurs devaient alors la chercher et celui qui la trouvait la cachait à son tour.

(Règle du jeu transmise par Gabriel Freyermuth.)

Jeu de cache-cache appelé Frèi, frèi ùnn frèi

Ce jeu se pratiquait dans le village, autour de l’ancien presbytère ou dans la cour de l’école, autour des sanitaires. Le meneur du jeu se plaçait au portail de la cour ou à la porte du jardinet, devant l’ancien presbytère. Pendant qu’il comptait jusqu’à 20, les autres joueurs allaient se cacher. Puis le meneur du jeu partait à la recherche des joueurs cachés.

Après avoir repéré un joueur, il revenait au portail, y frappait trois coups et annonçait à haute voix le nom du joueur découvert. Celui-ci se constituait prisonnier et venait au portail. Pendant que le meneur du jeu continuait sa recherche, les autres joueurs pouvaient venir délivrer le ou les prisonniers en criant "Frèi, frèi ùnn frèi" avant que le gardien ne revienne et n’essaye de les toucher pour les refaire prisonniers.

(Règle du jeu expliquée par Joseph Pefferkorn)

Le jeu du diable enchaîné ou De Déiwell àn de Kétt

Ce jeu se pratiquait aussi lors de la garde des troupeaux.

Un joueur était désigné par élimination et devenait le diable. Un fouet était planté dans le sol et le diable devait tenir la lanière du fouet dans une main. Au pied du fouet était placé le trésor, c’est-à-dire un effet vestimentaire.

Les autres joueurs se plaçaient à quelques mètres, sur un cercle autour du trésor et, au signal du diable, s’élançaient pour essayer d’attraper le trésor. Le gardien devait éliminer les joueurs en les touchant. La tactique consistait à attirer le diable d’un côté pour pouvoir s’emparer du trésor dans son dos. Celui qui réussissait à mettre la main sur le trésor devenait le gardien pour la partie suivante. Le rôle du gardien était difficile à cause des joueurs placés dans son dos.

Ce jeu avait une variante. Le diable pouvait être attaché par la taille, au moyen d’une corde à un piquet, un arbre ou à un anneau scellé dans un mur. Il avait un champ d’action de 3 à 4 m. Les joueurs étaient placés sur une ligne et devaient rejoindre la ligne opposée, en passant par le champ du diable. Celui-ci avait pour mission de les éliminer en les touchant.

(Règle du jeu expliquée par François Freyermuth.)

Le jeu du ballon prisonnier

C’est un jeu typiquement masculin qui était pratiqué pendant les récréations par les grands élèves des classes de fin d’études, jusque dans les années 1970. La cour de récréation, de forme rectangulaire, se prêtait bien à ce jeu.

Le terrain de jeu est partagé en deux camps. Au fond de chaque camp se trouve la prison adverse.

Les joueurs sont partagés en deux équipes qui désignent chacune un prisonnier volontaire. Le but du jeu est de toucher avec le ballon l’un des joueurs de l’équipe adverse.

Le joueur touché va en prison, mais peut se délivrer, s’il arrive à toucher à son tour un adversaire. Si un joueur attrape le ballon, sans le faire tomber, il n’est pas fait prisonnier.

Lorsque tous les joueurs d’une équipe sont en prison, le prisonnier volontaire peut regagner son camp pour continuer la partie.

Le jeu s’arrête par l’élimination de tous les joueurs.

Le jeu De Ràpp hàt de Kàpp geschnàpt

Ce jeu se jouait aussi pendant la garde des troupeaux et lors de la confection de la marmelade de quetsches "Quétscheschlèggel".

Les joueurs se plaçaient en rond ou en ligne et chacun choisissait une couleur. Le meneur de jeu commençait ainsi : "De Ràpp hàtt de Kàpp geschnàppt, de Root hàtt se".

Le joueur rouge ainsi désigné devait nommer un autre joueur : "De Root hàtt se nìtt, de Grìen hàtt se". Et ainsi de suite. Celui qui se trompait en nommant une couleur non choisie ou en formulant mal sa réponse devait abandonner, par exemple son béret ou une chaussure.

Si, à la fin du jeu, il voulait récupérer son bien, il devait réaliser un gage : rassembler les bêtes dispersées, aller à la source puiser de l’eau ou entretenir le feu.

(Règle du jeu expliquée par François Freyermuth.)

Le jeu du pont

C’était un jeu typiquement féminin.

Deux fillettes se tenaient face à face et avec leurs bras tendus formaient un pont. Les autres passaient sous le pont à la file indienne et toutes chantaient :

« Passe, passe, petite, passe,

La dernière, la dernière,

Passe, passe, petite, passe,

La dernière restera. »

A ce moment, les deux filles abaissaient les bras et emprisonnaient une joueuse. Elles demandaient : "Léffel oder Gàwwel" ? (Cuillère ou fourchette ?)

Selon la réponse, la prisonnière allait à droite, au ciel, et devenait un ange, "e Èngel" ou se plaçait à gauche, en enfer et devenait un démon, "e Déiwel".

Le jeu se terminait quand toutes les joueuses avaient été faites prisonnières.

Une variante existait pour la chanson :

« Laissez passer les petits singeons

Pour aller voir leur amant

Aux champs. »

(Règle du jeu transmise par Gabriel Freyermuth.)

Le jeu du facteur

Les participants étaient assis par terre, en cercle, pendant qu’un joueur faisait le tour du cercle, un mouchoir en main. Tous chantaient :

Le facteur n’est pas passé, il passera dans cinq minutes.

Celui qui tournait autour disait :

Fermez les volets.

Les enfants fermaient alors les yeux et celui qui se déplaçait laissait tomber son mouchoir derrière un joueur.

Il continuait :

Ouvrez les volets.

Celui qui avait hérité du mouchoir essayait alors d’attraper l’autre avant qu’il ne fasse un tour complet et ne vienne s’asseoir à la place libérée.

Une variante de ce jeu comportait un joueur au centre du cercle et se jouait sans chanson. Le but était de déposer délicatement le mouchoir dans le dos d’un joueur et de faire un tour complet sans que le joueur piégé ne le remarque. Quand le tour était réussi, le joueur piégé était surnommé "fuller Kääs" et prenait la place au centre du cercle. Ce jeu s’appelait alors "de fulle Kääs".

Le jeu du fromage battu

Les joueurs se plaçaient sur un cercle pendant que l’un d’eux, désigné par élimination, se tenait au centre.

Tous chantaient :

Le fermier est dans son pré, (bis)

Ohé, ohé, le fermier est dans son pré.

Le fermier prend sa femme, (bis)

Ohé, ohé, le fermier prend sa femme.

La femme prend son enfant, (bis)

Ohé, ohé, la femme prend son enfant.

L’enfant prend sa nourrice,

La nourrice prend son chat,

Le chat prend la souris,

La souris prend le fromage,

Le fromage est battu.

A chaque strophe, le joueur du milieu venait se placer devant un joueur qu’il choisissait et l’invitait alors à le suivre au centre du cercle.

A la fin de la chanson, sept joueurs se trouvaient au centre et pendant la dernière strophe, les six premiers joueurs « battaient » gentiment le dernier joueur, le fromage.

(Règle du jeu expliquée par Gabriel Freyermuth.)

La ronde enfantine

Les petites filles formaient une ronde et se déplaçaient en chantant. La ronde obéissait à la chanson.

On tourne en rond.

Rìngle, rìngle, Roose,

Schééne Abrikoose,

Veilche ùnn Vèrgissmeinnicht,

Àlle Kìnner sìtze sisch. (Tout le monde s’assied.)

Kikeriki

Pour écouter la chanson, cliquer

Ou, comme à Herbitzheim,

Hoppsassa, Hoppsassa, Huppsassa,

Hoppla, Hoppla, Huppsassa.

(La ronde reprend.)

Distractions des adultes

Autrefois, les distractions étaient rares pour les adolescents et les adultes au cours de l’année consacrée presque entièrement au travail. Ils devaient se contenter de jeux simples et peu onéreux, comme les quilles et les cartes et de ce fait fréquentaient assidument les restaurants, surtout le dimanche.

Ils avaient quand-même quelques autres occasions de s’amuser pendant l’année, surtout au cours de l’été où des fêtes étaient organisées et lors de soirées dansantes locales.

Les veillées

Elles n’avaient déjà plus cours dans la seconde moitié du 20° siècle. Ces veillées tissaient autrefois un lien social entre la famille et les voisins ou entre les membres d’une même famille. Ce lien était le gage d’une bonne entente, d’une ouverture à l’autre et d’une solidarité à toute épreuve.

Le banc de conversation, placé devant la maison, était le prolongement de ces veillées. Ce banc accueillait les voisins et les passants, et il était d’usage de s’y installer le soir, après la journée de travail, pour échanger quelques banalités ou tout simplement être le spectateur de la vie de la rue. Les vieilles personnes qui n’étaient plus utiles dans les activités agricoles y trouvaient place pendant les belles journées d’été et s'occupaient à de menus travaux, comme le tricot ou l'écossage des petits pois.

Les quilles

Le jeu de quilles était très populaire et pratiqué surtout le dimanche, dès après la grand-messe de 10 heures ou après les vêpres. Chaque restaurant possédait sa piste de quilles, "e Kéijelbòhn" : le restaurant Simonin avait sa piste du côté du pignon et le restaurant Kihl sur l’usoir.

Jean-Marie Pefferkorn avait à l'époque 12 ou 13 ans. Il se rappelle que la piste fabriquée par Laurent Kihl, le restaurateur, avait ses habitués : Joseph Bellott, Joseph Lohmann, Marcel Prozsnuck entre-autres.

Avec ses camarades, Gaston Gross, Raymond Bour, Gérard Diener, il s'occupait à relever les quilles et les remettre en place. Le vainqueur de la partie donnait à chacun vingt ou trente centimes.

La piste était située le long de la façade du restaurant, à partir de l'escalier jusqu'au bout du bâtiment. Les jeunes se mettaient à l'abri derrière le pignon afin d'éviter les grosses boules qui étaient lancées avec force par les joueurs.

Pour le retour, les boules étaient placées dans une rigole faite avec des planches en "V" de la même longueur que la piste, ainsi les boules roulaient jusqu'aux joueurs qui n'avaient plus qu'à les reprendre pour une nouvelle partie.

| Restaurant Kihl. |

Boules en bois. |

Les cartes

Le jeu de cartes se pratiquait bien sûr dans les restaurants entre habitués, mais aussi à la maison, entre voisins, souvent le soir, après la journée de travail.

Certains soirs de la semaine étaient ainsi réservés aux cartes. Dans la rue de la Libération, le rendez-vous était fixé dans la maison de Nicolas Lenhard, "Schààcks Nìggel".

Souvent deux tables étaient nécessaires dans la cuisine, l’une réservée à la génération des adultes, Nicolas, son frère Jacques, ainsi que les voisins, Adam Stephanus et Jean-Baptiste Neu "de Néi Bàddiss".

A l’autre table prenaient place les enfants les plus âgés : Adolphe et Nicolas ainsi que leurs copains René et Erwin Demmerlé, Camille Klein, Aloyse Schlegel, Jacques Freyermuth.

Pendant que la maison était ainsi investie par les hommes, la maîtresse de maison, Clémentine, assistait à la messe.

Les jeux pratiqués étaient principalement la belote.

Les associations

Le club de football créé en 1946 et le club cycliste « Bonne Chance » » créé en 1924 offraient quelques loisirs le dimanche à leurs membres. Les cyclistes étaient des randonneurs à vélo et ils profitaient du dimanche pour faire des virées dans les alentours et participer en groupe à des fêtes.

Le vélo-club organisait chaque année sa fête du vélo agrémentée d’un défilé dans le village et de nombreux clubs y assistaient.

|

L'équipe

locale

1946/1947

Le

vélo-club "Bonne Chance"

L’activité théâtrale

Une activité théâtrale avait déjà été organisée avant guerre par Suzanne Lenhard, née Helmer, et le profit généré par les représentations servait à aider un jeune homme qui se destinait à la prêtrise et originaire de Hochstett, Jérôme-Théodore Linckenheim. Les représentations avaient lieu au restaurant Kihl et avaient beaucoup de succès. Ces pièces étaient jouées uniquement par des filles.

|

|

L’activité théâtrale se poursuivit après guerre sous l’impulsion des frères Nicolas et Jacques Lenhard qui organisaient des représentations à Noël, au profit de l’église. Les pièces furent jouées au restaurant Kihl, puis dans le foyer paroissial nouvellement construit en face du presbytère,

" 's Vereinshuss".

Le foyer des jeunes reprit cette activité dans les années 80.

|

Les fêtes foraines

Les fêtes foraines (fête patronale du mois de mai, le dimanche suivant la saint Florian, appelée " 's Maikäferféscht" et la "Kìrb", au mois de novembre) étaient toujours attendues avec impatience, parce qu’elles permettaient de rompre le quotidien et de pimenter, par des réjouissances et parfois quelques excès de boissons, une vie toute consacrée au labeur.

Des bals étaient organisés dans les deux restaurants du village qui comportaient chacun une salle de danse spéciale. On dansait non seulement le dimanche soir de la fête, mais aussi le lundi soir, "àm Féschtmäända, àm Kìrwemäända" et la semaine suivante, "àm Nàhféscht" et "àn de Nàhkìrb".

Il arrivait parfois que les bals dégénèrent sous l’effet de la boisson et des bagarres éclataient, opposant les Kalhousiens aux jeunes d’autres villages. Les curés voyaient d’un mauvais œil ces bals surtout s’ils se déroulaient lors d’une fête religieuse.

Les jeunes du village fréquentaient également les fêtes organisées dans les villages environnants. Ils s’y rendaient bien sûr à pied, faute de moyen de locomotion, et il n’était pas rare qu’ils passent la nuit du samedi au dimanche sur place, pour éviter de devoir revenir le lendemain.

Ainsi Adolphe Lenhard se souvient avoir dormi avec des copains à Herbitzheim, sur le fenil de Céleste Schauber, dont la maison était située à l’emplacement de l’actuel monument aux morts. Céleste n’avait que des filles. L’une d’elles, cavalière d’un soir, avait certainement autorisé les jeunes gens, à passer la nuit sur le fenil. Est-ce que les parents des filles Schauber étaient au courant de ce fait ?

Les fêtes champêtres ou Gàrdeféschde

Elles étaient organisées par certaines associations du village et se déroulaient en été, dans un pré appartenant à un particulier, soit dans la rue de la libération, " ìm Làngenéck", au niveau de la maison D’Andréa, soit dans la rue de la gare, "de Nòuschtròòss".

Ces fêtes comportaient en général une buvette et un bal sur une piste à l’air libre, l’orchestre étant installé sur une charrette à plateau,

"e Brìtschewòhn".

Parfois de petits stands fonctionnaient, comme la course de sac ou les boîtes de conserve à renverser. Ces fêtes se terminaient souvent tard dans la nuit, dans une excellente ambiance. Il va sans dire que plus d’un adulte profitait de ces fêtes pour se défouler un peu.

Noël

La fête de Noël était l’occasion de fêtes autour du sapin. La paroisse organisait en premier, le soir du 25 décembre, au restaurant Kihl, puis au foyer paroissial, une adjudication publique au plus offrant, des branches d’un sapin décoré.

Chaque branche comportait soit une boule, soit une bougie, mais de toute façon une paire de saucisses, des viennoises.

Le lendemain, c’était au tour du club de randonneurs à vélo, d’organiser un bal au restaurant Simonin, avec aussi une adjudication des branches d’un sapin. Parfois deux paires de viennoises permettaient de faire monter les enchères.

La dernière branche adjugée comportait une saucisse de Lyon, "e Lyooner".

Ces ventes étaient très appréciées du public, il va sans dire que les saucisses étaient mangées sur place, le restaurateur fournissant souvent pain et moutarde.

(Renseignements fournis par François Freyermuth).

Le cinéma

Des salles de cinéma existaient dès après la guerre dans les villages et proposaient des projections le samedi soir, ainsi que le dimanche après-midi et le soir.

La salle du foyer paroissial de Kalhausen permettait de telles projections, mais elle n’était pas une salle de cinéma proprement dite, contrairement à celle de Herbitzheim qui comportait une cabine de projection.

Le dimanche matin, après le sermon de la grand-messe, le curé Ichtertz annonçait le film qui était projeté le soir. Aussi, les enfants écoutaient toujours avec intérêt s'ils avaient le droit, accompagnés par un adulte, d'assister à la séance. C'était Nicolas Jacobi qui s'occupait de la projection. Par la suite, Camille Schaeffer a pris le relais.

Le curé avait aussi installé dans le foyer quelques jeux achetés d'occasion pour les enfants afin que le jeudi, jour de repos des écoliers, ces derniers courent moins dans les rues du village à ne rien faire. On y trouvait entre-autres une table de ping-pong, un flipper, un baby-foot... Certains jeux ne fonctionnaient qu'avec des pièces de 20 centimes. Le curé donnait souvent des pièces de sa poche à ceux qui venaient jouer.

(Renseignements fournis par Jean-Marie Pefferkorn)

Le foyer paroissial en face du presbytère

Aujourd'hui, la caisse du Crédit Mutuel se trouve à l'emplacement du foyer.

Les excursions

A une époque où les sorties étaient rares, des excursions étaient fréquemment organisées par diverses associations ou personnes. C’était en général l’entreprise Schneider Jules de Singling qui mettait ses autocars à disposition.

Le curé Ichthertz emmenait les membres de la chorale paroissiale en pèlerinage, notamment au Grand Duché de Luxembourg (Notre-Dame de Luxembourg), en Suisse (Maria Einsiedeln), en France ( Mont Sainte Odile, Lourdes) et dans d'autres lieux bien connus...

Les arboriculteurs organisaient des sorties d’études de vergers grâce à leur président Henri Hoffmann.

Plus tard, Jacques Lenhard organisa des séjours dans des endroits touristiques.

(Paris en 1979, Autriche en 1980, Côte d'Azur en 1981, Normandie en 1983)

Conclusion

Si les jeux sont indispensables aux enfants et constituent pour eux un substitut au travail, les distractions des adultes sont tout aussi nécessaires pour rompre la monotonie d’une vie de labeur. Autrefois les jeux et distractions étaient simples et peu onéreux : les enfants s’amusaient et créaient des jouets à partir d’un rien, les adultes se divertissaient lors de fêtes locales, bon enfant, où la convivialité et la proximité permettaient d’entretenir les liens de voisinage.

De nos jours, les jeux des enfants sont devenus sophistiqués, techniques, individuels et les enfants n’apprennent plus à connaître la nature qui les entoure. L’ordinateur, les parcs de loisirs, les centres aquatiques, les circuits de kart, les parcours acrobatiques offrent d’autres possibilités de loisirs aux jeunes et moins jeunes.

Les loisirs des adultes sont devenus plus individuels, la télévision et internet rompent le lien social et contrairement à nos ancêtres, nous cohabitons avec nos voisins sans vraiment les connaître. Pour retisser ce lien social qui s’étiole dans la vraie vie, de nouveaux loisirs apparaissent : les fêtes de quartier ou des voisins, le Beaujolais nouveau, la Fête de la musique, les marches populaires, les vide-grenier…

Gérard Kuffler

Juin 2012